Implantologie 28.02.2011

Der Risikopatient in der Implantologie: Radiatio

share

Die operative Therapie von Mundhöhlenkarzinomen führt häufig zu funktionellen und ästhetischen Beeinträchtigungen. Sowohl die Resektion des Tumors als auch eine adjuvante Radiochemotherapie resultiert in erheblicher Destruktion physiologisch und anatomisch wichtiger Strukturen. Meist ist bei diesen Patienten nur durch die Insertion von Implantaten eine ausreichende Stabilisierung von Zahnersatz möglich. Allerdings sind bei der Implantation im vorbestrahlten Kiefer bestimmte Maßnahmen zu ergreifen.

Bei der Behandlung von invasiv wachsenden Malignomen der Mund-, Kiefer- und Gesichtsregion ist neben der Resektion von infiltriertem Weich- und Hartgewebe oft auch die Extraktion von Zähnen notwendig. Einerseits, weil sie im direkten Kontakt mit dem Tumor stehen, andererseits weil der einzuhaltende Sicherheitsabstand dies erfordert (Abb. 1 und 2). Hinzu kommt, dass vor der Durchführung einer Strahlentherapie alle Zähne, die auf lange Sicht nicht zu erhalten sind, entfernt werden müssen, da die spätere Extraktion aufgrund der Wundheilungsstörung zu einer Osteoradionekrose führen kann. Zusätzlich induzieren die direkten Auswirkungen der Bestrahlung auf die Zähne eine Strahlenkaries, die häufig im Zahnverlust resultiert.

Abb. 1 Resektion eines Kieferhöhlenkarzinoms der rechten Kieferhöhle mit Neckdissection rechts. Abb. 2 Resektat der rechten Kieferhöhle, des Alveolarfortsatzes mit Zähnen und des Tumors.

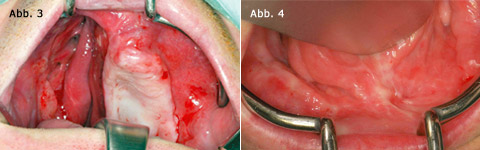

Resektion und Bestrahlung führen zu funktionellen Einschränkungen der Mundöffnung, der Speichelproduktion sowie der Zungen- und Lippenbeweglichkeit. Durch Maxillektomie entstandene oroantronasale Fisteln sind nicht immer chirurgisch zu verschließen und zusätzlich mangelt es an belastbaren Zähnen zur Fixierung einer Defektprothese. Konventioneller Zahnersatz ist im resektionsbedingt kompromittierten Prothesenlager nur schwer oder gar nicht anwendbar (Abb. 3 und 4). Die Insertion von Implantaten ist bei der prothetisch-epithetischen Rehabilitation solcher Fälle eine condition sine qua non und als zuverlässige Methode anerkannt. Dabei führt die Eingliederung eines implantatverankerten Zahnersatzes zur Steigerung der Lebensqualität. Allerdings ist die Ausgangssituation für eine Implantation meist ungünstig, da sowohl das Knochen- als auch das Weichteillager zuvor wieder hergestellt werden müssen. Aufgrund des Risikos einer iatrogen induzierten Infektion der Osteoradionekrose wurde der Zustand nach Strahlentherapie als absolute Kontraindikation für Implantationen genannt, aber viele Publikationen berichten über positive Ergebnisse im bestrahlten Kiefer. Um die infizierte Osteoradionekrose im Rahmen der implantologischen Rehabilitation vorbestrahlter Patienten zu vermeiden, müssen unterschiedliche Maßnahmen befolgt werden.

Abb. 3 Ungünstige Situation für die Retention einer Obturatorprothese. Abb. 4 Eingeschränktes Prothesenlager nach Resektion eines Mundbodenkarzinoms: Die Zunge ist fixiert, das Vestibulum verstrichen.

Seitenanfang

Besondere Kautelen bei Operationen post radiationem

Viele Autoren empfehlen eine postradiotherapeutische Karenz bis zur Implantation. Das etablierte Rehabilitationskonzept onkologischer Patienten sieht die Implantatinsertion entweder prae radiationem (bei Tumoroperation oder chirurgischer Zahnsanierung) oder erst nach einem zwölfmonatigen rezidiv- und metastasenfreien Intervall vor. Zwischen diesen Alternativen bestehen keine signifikanten Unterschiede im Bezug auf die Verlustrate. Auch die Bestrahlungsdosis beeinflusst die Prognose der Implantate nicht signifikant. Zur Beurteilung der Aktivität des Knochenstoffwechsels bietet sich die Untersuchung mittels Knochenszintigafie an (Abb.5). Dabei wird das Radionuklid 99m-Technetium intravenös injiziert und die Verteilung mit einer Gammakamera gemessen. Die Anreicherung im Knochen in der frühen Phase, etwa zehn Minuten nach Applikation des Radionuklids, gibt Aufschluss über die Perfusion des Knochengewebes. Eine Ergänzung zur Knochenszintigrafie stellt die Single Photon Emission Computer Tomography (SPECT) dar (Abb. 6). Die Darstellung der Nuklidanreicherung erfolgt hierbei ähnlich der Computertomografie in topografischen Schnittbildern. So kann die Vitalität des Knochens dreidimensional dargestellt und das Risiko der Implantation in nekrotischem devitalen Knochen reduziert werden.

Abb. 5 Frühphase eines Knochenszintigramms mit 99m-Technetium. Abb. 6 Single Photon Emission Computer Tomography.

Spätestens 24 Stunden vor der Operation beginnt die perioperative, systemische antiinfektive Prophylaxe, beispielsweise mit Clindamycin. Die Gabe des Antibiotikums endet erst, wenn die lokalen Verhältnisse auf eine ungestörte Wundheilung schließen lassen (im Allgemeinen eine Woche postoperativ). Die präoperative Verbesserung der Gewebeoxygenierung durch hyperbare Sauerstofftherapie zeigt bei sehr hohem Aufwand klinisch keinen signifikanten Vorteil. Auf die Perfusion kompromittierender Augmentationstechniken wie Bone-Splitting und Distraktion sollte zugunsten von vitalen Knochentransplantaten beispielsweise aus dem Beckenkamm verzichtet werden. Die primär plastische Schleimhautabdeckung der Implantate ist ähnlich wie bei der Zahnextraktion zu fordern. Aufgrund der ungünstigen Durchblutungssituation und des reduzierten Stoffwechsels ist die belastungsfreie Einheilphase länger als beim unbestrahlten Kiefer.

Seitenanfang

Ausreichend befestigtes periimplantäres Weichgewebe

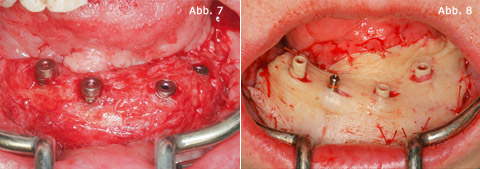

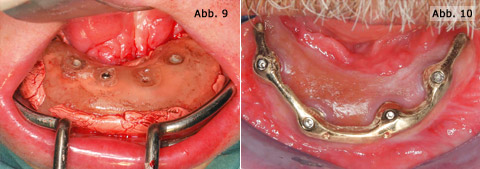

Eine durch die Bestrahlung ausgelöste Xerostomie führt häufig zu Irritation und Ulzeration der Mundschleimhaut. Daher muss für die Periimplantitisprophylaxe und Aufrechterhaltung der Osseointegration für eine ausreichend befestigte Schleimhaut/Haut um das Implantat herum gesorgt werden. Eine Vestibulum- bzw. Mundbodenplastik mit dem Laser und ohne Hauttransplantation ist hierfür nicht geeignet. Die Vollhauttransplantation aus der Leiste als Spenderregion führt zu stabilen Verhältnissen (Abb. 7–10). In Kombination mit der Freilegung durchgeführt, wird das freie Hauttransplantat mit einer an den Implantaten verschraubten Verbandplatte für zehn Tage auf das Periost gedrückt, um eine Revaskularisierung zu erreichen. Zusätzlich dient die Verbandplatte der Stabilisierung der vestibulär und oral epiperiostal nach apikal verschobenen Mukosa und somit der Vorbeugung eines Rezidivs.

Abb. 7 Freilegung der Implantate sowie epiperiostale Präparation und Verschieben der vestibulären und lingualen Wundränder nach apikal. Abb. 8 Einnaht des freien Hauttransplantates.

Abb. 9 Fixierung einer Verbandplatte an den Implantaten. Abb. 10 Mit individuell gefrästem Steg versorgte Implantate zur Fixierung der Unterkiefertotalprothese. Das freie Hauttransplantat um die Implantate schafft ein ausreichend fixiertes periimplantäres Weichgewebe und dient zusätzlich zur Lösung der Zunge.

Intensivierung konventioneller Mundhygienemaßnahmen

Die engmaschige Betreuung besitzt einen besonderen Stellenwert im Behandlungskonzept bei Patienten mit tumortherapeutischer Kopf-Hals-Bestrahlung. Da die Mundhygiene durch veränderte anatomische Voraussetzungen erheblich erschwert sein kann und hygienefreundliche Gestaltung von Suprakonstruktionen zum Ausgleich resektionsbedingter Kieferfehlstellungen nicht immer möglich ist, muss für jeden Patienten ein individuelles Putzprotokoll erarbeitet werden. In fast allen Fällen sind Interdentalbürstchen und Superfloss zur Reinigung der Spalträume im Bereich der Suprakonstruktion notwendig, wobei eine Munddusche dies positiv unterstützt. Der Einsatz elektrischer Zahnbürsten hat sich insbesondere bei geringer Mundöffnung und ungünstigen periimplantären Weichgewebsverhältnissen bewährt. Zum Schutze der natürlichen Zahnhartsubstanz ist die unter der Bestrahlung begonnene Fluoridapplikation fortzuführen.

Verminderung der Radioxerosomie

Die Therapie der Radioxerostomie kann grundsätzlich auf zwei verschiedene Weisen erfolgen. Zum einen wird der Speichel durch Speichelersatzmittel substituiert, zum anderen können die Speicheldrüsen zur Speichelproduktion stimuliert werden. Die bekanntesten Vertreter der Speichelersatzmittel sind Glandosane® (Carboxymethylcellulose), Polyox® (Polyethylenoxid) und Saliment. Glandosane® führt allerdings unter experimentellen Bedingungen zu einer Demineralisation der Zahnhartsubstanz und sollte aus diesem Grund keine Anwendung mehr finden. Besser eignen sich das muzinhaltige Salvia-medac® und das lysozymhaltige BioXtra®. Die Stimulation der Speicheldrüsen mit Pilocarpin, Sialor® bzw. Sulfarlem S25®, Bromhexin und Xerolube® ist durch die Fibrose des Drüsenparenchyms häufig limitiert. Der Einsatz von Pilocarpin ist durch seine vielfältigen vegetativen Nebenwirkungen beschränkt.

Seitenanfang

Gestaltung der Suprakonstruktion

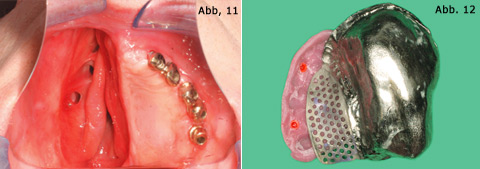

Der Zahnersatz kann über unterschiedliche Verankerungselemente Halt finden, wobei starre Verankerungselemente gegenüber Kugelkopfankern Vorteile zeigen, da nur mit diesen die Belastung der strahlengeschädigten Schleimhaut reduziert und einer Mukositis vorgebeugt werden kann. Wenn möglich, sind Teleskope (Abb. 11) Stegen vorzuziehen, da diese die Mundhygiene deutlich vereinfachen. Allerdings können Teleskope nicht in allen Fällen Verwendung finden. Einerseits führen Osteoplastiken häufig zu ungünstigen Kieferrelationen, die nur mit individuell gefrästen Stegen ausgeglichen werden können. Andererseits ist bei Weichteildefiziten ein zwangloser Lippenschluss nur durch Annäherung des Unterkiefers an den Oberkiefer zu erzielen, wodurch dann die Bauhöhe für eine ausreichende Friktion der Teleskope nicht mehr ausreicht (Abb. 10). Als problematisch hat sich die post radiationem manifestierte Kieferklemme erwiesen, da bei ausgeprägter Form eine prothetische Versorgung unmöglich wird und die operative Therapie (beispielsweise durch Resektion des Processus muscularis) nicht immer zum Erfolg führt. Aus diesem Grund sind Mundöffnungsübungen schon während der Strahlentherapie zu empfehlen, wenn größere Anteile der Kaumuskulatur und das Kiefergelenk im Zielvolumen lokalisiert sind. Zum Ausgleich von Oberkieferdefekten kommt ein Obturator bestehend aus gegossenen Titanschalen zum Einsatz, die über Laserschweißung miteinander verbunden werden (Abb. 12).

Abb. 11 Implantate mit Teleskopaufbauten zur Fixierung der Defektprothese. Abb. 12 Titanobturator zur definitiven Versorgung nach Hemimaxillektomie.

Schlussfolgerungen

Implantatverankerte Prothesen haben bei der Rehabilitation von

Tumorpatienten einen besonders hohen Stellenwert, da auch bei schwierigen anatomischen Verhältnissen eine funktionelle Restitution möglich wird. Verbesserungen der Überlebensrate basieren bei fortgeschrittenem Tumorleiden auf kombinierten chirurgischen und radio(chemo)therapeutischen Behandlungskonzepten, sodass die Radiatio einen unverzichtbaren Teil der onkologischen Therapie darstellt. Dabei hängt die Haltbarkeit der Implantate insbesondere im vorbestrahlten Kiefer wesentlich von der Compliance der Patienten ab. Gerade die posttherapeutisch veränderten anatomischen Verhältnisse bedürfen einer motorischen Übung bei der Mundhygiene, die engmaschig kontrolliert und motiviert werden muss. Außerdem kommt noch hinzu, dass die Selbstreinigungskräfte bei reduzierter mastikatorischer und glandulärer Funktion vermindert sind. Dabei wird auch noch häufig die Nahrung auf weiche kohlenhydratreiche Kost umgestellt. Allerdings steigt durch die orofaziale Rehabilitation und die daraus erleichterte psychosoziale Reintegration der für den Patienten erkennbare Wert einer kontinuierlichen Mundhygiene und führt so auf den Weg einer kontinuierlichen Eigenmotivation.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass im Literaturvergleich die Überlebensrate prae radiationem gesunder Zähne (ein Jahr: 75%; fünf Jahre 45%) deutlich schlechter ist als die Prognose enossaler Implantate (ein Jahr 95%; fünf Jahre 72%).

Autoren: Dr. med. dent. Tobias R. Hahn, Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Norbert R. Kübler/Düsseldorf

Seitenanfang