Implantologie 21.02.2011

Der laterale Sinuslift - eine gefahrlose Methode?

Eine Betrachtung nach tausend durchgeführten Operationen

Die Autoren bewerten die Bedeutung des lateralen Sinuslifts in der gegenwärtigen Implantologie. Sie bevorzugen eine Variante des Operationsprotokolls, welche die chirurgische sowie die finanzielle Belastung des Patienten minimiert. Sie fügen Anmerkungen zu Kontraindikationen bei und sie befassen sich mit den häufigsten Komplikationen. Nach einem Vergleich mit alternativen Verfahren ziehen sie das Fazit, dass der laterale Sinuslift auch trotz einiger Nachteile die effektivste Methode bei der Implantation in dorsale Bereiche des Oberkiefers darstellt.

Die Dentalimplantologie am Anfang des dritten Jahrtausends ist imstande, einen Defekt im Gebiss fast immer zu ersetzen, falls es sich um einen erwachsenen Patienten handelt, der bereit ist zu kooperieren und sich entsprechend finanziell zu beteiligen. Die Kontraindikationen von Implantaten werden immer mehr reduziert. Dank Augmentationen kennen wir kaum Situationen, in denen man wegen unzureichendem Angebot an Alveolarknochen nicht implantieren kann.

Eins der am meisten verbreiteten Augmentationsverfahren ist der laterale Sinuslift. Diese Methode macht es möglich, in dorsalen Bereichen der Maxilla zu implantieren, wo der Knochen von schlechter Qualität und durch die extendierte Kieferhöhle reduziert zu sein pflegt. Setzen wir 10 mm als sichere Mindestlänge des Implantats voraus, so ist der Knochen an der Stelle des ersten Prämolars bei einem Viertel der Patienten zu niedrig. Auf der Ebene des zweiten Prämolars reicht der Knochen bereits bei mehr als einer Hälfte und im Bereich der Molaren in 80–90% der Fälle nicht aus.

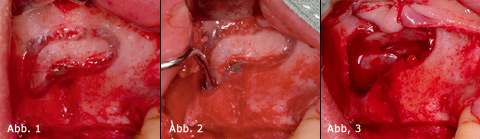

Der laterale Sinuslift wird in Allgemein- oder in Lokalanästhesie bzw. in Analgesie durchgeführt. Nach Aufklappung des Mukoperiostlappens aus der vorderen Seite der Maxilla wird zuerst mit einem Kugelbohrer ein Fenster im dünnen Knochen erzeugt, der die Kieferhöhle umgrenzt (Abb.1). Die antrale Schleimhaut muss unversehrt bleiben. Danach wird diese Schleimhaut mit speziellen Raspatorien vorsichtig – wiederum ohne Perforation – im Umfang des Alveolarrezesses von der Knochengrundlage abpräpariert und kranial verlagert (Abb.2). Am Boden der Kieferhöhle entsteht ein Raum (Abb.3), der anschließend mit einem geeigneten Augmentat gefüllt wird.

Abb. 1 Fenster in der Vorderwand der Maxilla. Die Schleimhaut der Kieferhöhle bleibt intakt. Abb. 2 Auflösung der Schleimhaut der Kieferhöhle mit speziellem Raspatorium. Abb. 3 Raum für das Augmentat.

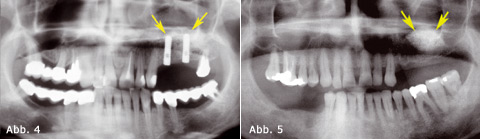

Kommt es bei der Präparation zu einem unbeabsichtigten Zerreißen der antralen Schleimhaut, wird der Defekt am häufigsten mit einer resorbierbaren Barrieremembran, manchmal mit einem Kollagenband, einer Platte aus autogenem oder lyophilisiertem Knochen überdeckt oder er wird mit Fibrinklebstoff beziehungsweise mit feiner Sutur geschlossen. In der Fachliteratur wird in der Regel angegeben, dass die Dentalimplantate bei der Höhe des restlichen Alveolarknochens von mindestens 3–5 mm während des Sinuslifts eingeführt werden, denn somit wird ihre ausreichende primäre Stabilität sichergestellt (einzeitige Operation) (Abb. 4). Beim niedrigeren Knochen implantiert man erst nach einer Teilkonsolidierung des Augmentats (zweizeitige Operation) (Abb. 5). Die Heilzeit hängt vom Augmentationsmaterial ab. Ist das Material nicht autogen, können die Implantate im einzeitigen Sinuslift normalerweise nach neun Monaten funktionell belastet werden. Bei der zweizeitigen Variante implantiert man nach sechs bis neun Monaten und nach weiteren sechs bis neun Monaten werden die Implantate belastet. Die Anwendung eines autogenen Knochens verkürzt die Heilung bis auf ein Drittel.

Abb. 4 Einzeitiger Sinuslift. Abb. 5 Zweizeitiger Sinuslift. Zustand vor der Implantation.

Das Ziel der Arbeit besteht darin, eigene Erfahrungen mit der Operation „Sinuslift“ zu präsentieren, ihre Risiken und häufigste Komplikationen zu beschreiben und die Effektivität des Eingriffs zu beurteilen. Der Betrachtung liegt eine Auswertung der Ergebnisse von eintausend lateraler Sinuslifts zugrunde, die zwischen Oktober 1995 und April 2007 am Arbeitsplatz der Autoren durchgeführt wurden. In den augmentierten Knochen wurden 2.056 Impladent-Implantate (Lasak GmbH, Tschechische Republik) und 232 Replace Select Tapered-Implantate (Nobel Biocare, Schweden) eingeführt.

Seitenanfang

Operationsprotokoll

Den lateralen Sinuslift kann man in mehreren Varianten ausführen, die zum Beispiel durch die Anästhesieart, das Verfahren zu Knochenpräparation, die Wahl des Augmentationsmaterials, die Anzahl der Operationsphasen, die Oberfläche der Implantate oder Dauer der Einheilzeit gekennzeichnet sind. Dadurch wird die Geschwindigkeit der Heilung, chirurgische Belastung des Patienten, Dauer der Genesung, Frequenz der Komplikationen sowie die Behandlungskosten beeinflusst.

In Bezug auf die gewöhnliche Klinikpraxis halten die Autoren folgendes Operationsprotokoll für optimal. Es wurde so modifiziert, um die Invasivität des Eingriffs, Komplikationsrisiko und finanzielle Ansprüche an den Patienten zu minimieren. Für das Protokoll sind folgende Parameter charakteristisch:

Behandlungsregime: ambulant

Anästhesie: Lokalanästhesie

Knochenpräparation: Knochenfräse, Diamantkugel

Augmentationsmaterial: nicht autogen

Operationstyp: einzeitig

Dentalimplantate: mit Hydroxylapatit beschichtet

Überdeckung des Knochenfensters: ohne Barrieremembran

Heilzeit: sechs bis neun Monate

Medikation: Schwerpunkt in der antiödematösen Therapie

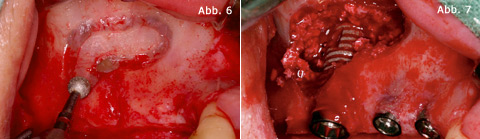

Die Priorität wird dem Bestreben nach einer allseitigen Vereinfachung der Behandlung eingeräumt. Deshalb reicht beim behänden Operieren die Lokalanästhesie völlig aus. Der Einsatz einer leistungsstarken Knochenfräse mit einem Durchschnitt von 3 mm (40.000 Umdrehungen/min), die am Schluss durch eine schonende, wenn auch weniger effiziente Diamantkugel mit gleichem Format ersetzt wird, verkürzt die notwendige Zeit für die Erzeugung des Knochenfensters auf 1–3 Minuten (Abb. 6). Die Operation einschließlich Implantationen dauert 30–40 Minuten und wird durch die Patienten sehr gut vertragen. Es ist unumstritten von Vorteil, wenn ein Maxillofazial-Chirurg operiert, denn der Eingriff fällt in den Bereich der Gesichtschirurgie, nicht der Zahnmedizin.

Die Anwendung von ausschließlich nichtautogenen Augmentationsmaterials reduziert radikal die Operationsbelastung des Patienten, wenn auch um den Preis einer Verlängerung der Einheilzeit. Es werden deproteinisierte bovine Knochenmatrix oder b-Tricalciumphosphat bevorzugt. Die Zugabe einer kleinen Menge autogenen Knochens (z.B. aus Tuber maxillae) übt keinen positiven Einfluss auf den Augmentationseffekt aus. Der Meinung der Autoren nach ist die Einschränkung der Indikation für den einzeitigen Sinuslift nur auf den Alveolarkamm mit einer Höhe von mehr als 3–5 mm berechtigt, obwohl dies im Widerspruch zu den gewöhnlich veröffentlichten Ansichten von Fachleuten steht. Publikationen, in denen diese Behauptung nachgewiesen wird, werden zurzeit vorbereitet.

Abb. 6 Vollendung der Präparation mit Diamantkugel, die gegenüber der antralen Schleimhaut schonender ist. Abb. 7 Einzeitiger Sinuslift. Deproteinisierte bovine Knochenmatrix mit Impladent-Implantaten (Lasak GmbH, Tschechische Republik).

Die einzeitige Variante des Sinuslifts ist unter allen Gesichtspunkten günstiger (Abb. 7). Die Standardheilzeit beträgt neun Monate, diese kann je nach der Höhe des Alveolarfortsatzes bis auf sechs Monate verkürzt werden. Aus der Erfahrung der Autoren ergibt sich, dass die Frequenz einer Non-Osseointegration bei den hydroxylapatitbeschichteten Implantaten gegenüber den mit texturierten Titanoberflächen ausgerüsteten Implantaten signifikant niedriger ist. Die Anwendung einer Barrieremembran zur Überdeckung des Knochenfensters ist gegenstandslos. Eine medikamentöse Behandlung des postoperativen Ödems ist zweckmäßig, z.B. mit Dexamethason in einer Dosierung von 8 mg i.v. vor dem Eingriff und 2 x 0,75 mg p.o. während der anschließenden drei Tage.

Seitenanfang

Kontraindikationen

Krankheiten und Zustände, bei denen ein Sinuslift kontraindiziert ist, wurden bisher noch nicht restlos definiert. Wir möchten die allgemein bekannten und angenommenen Regeln um folgende Anmerkungen ergänzen:

- Die häufigste Kontraindikation für den Sinuslift ist purulentes Exsudat in der Kieferhöhle. Das Empyem kann asymptomatisch sein, es stellt jedoch eine absolute, wenn auch zeitweilige Kontraindikation dar.

- Der Zustand nach der Operation Caldwell-Luc verhindert in der Regel den Sinuslift oder erschwert auf erhebliche Art und Weise seine Durchführung. Ein narbiges Gewebe kann man nicht als physiologische Schleimhautauskleidung handhaben.

- Gibt der Patient in der Anamnese akute Sinusitis an und wurde die Ursuche der Krankheit nicht beseitigt, können sich die Tendenzen zu weiteren Entzündungsanfällen nach der Augmentation steigern. Der Patient muss in diesem Fall informiert werden.

- Die chronische Sinusitis kompliziert einen Sinuslift nicht. Eine hyperplastische antrale Schleimhaut ist im Gegenteil mechanisch beständiger, was ihre Präparation erleichtert.

- Geringgradige Osteoporose halten wir für keine Kontraindikation, eine schwerwiegendere Form der Krankheit macht eine Verlängerung der Einheilzeit auf zwölf Monate erforderlich. Bei schwerer Osteoporose haben wir nie operiert.

- Gleichzeitige Therapie mit Antiaggreganzien löst keine bedrohliche Blutung aus. Trotzdem ist es nach Absprache mit dem behandelnden Arzt zweckmäßiger, die Therapie zu unterbrechen. Bei einer Therapie mit Antikoagulanzien muss die Dosierung gesenkt werden (die Grenze liegt bei INR 1,8). Ist dies nicht durchführbar, muss der Patient auf niedermolekulares Heparin umgestellt werden.

- Durch inhalative oder oberflächliche Applikation von Kortikoiden wird der Operationseffekt nicht beeinflusst, denn die absorbierte Medikamentendosis ist niedrig.

- Das Alter an sich stellt keine Kontraindikation dar.

- Kompensierten Diabetes mellitus halten wir für keine Kontraindikation, und zwar unbeachtet des Therapietyps.

- Man kann sich nicht mit der oft zitierten Behauptung identifizieren, dass die Schleimhautauskleidung der Kieferhöhle bei Kettenrauchern dünn und während der Operation besonders perforationsanfällig ist.

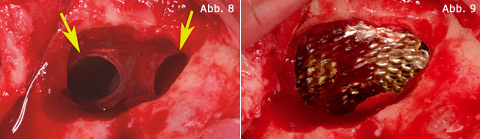

Abb. 8 Schleimhautperforation. Abb. 9 Die Behandlung der Perforation mit Oxyzellulosen-Geflecht dauert nur einige Sekunden.

Komplikationen

Die unten genannte Aufzählung beinhaltet auch Anmerkungen zu den bedeutendsten Komplikationen bei dem Sinuslift. Schwerwiegende Komplikationen sind sehr selten, die Frequenz sonstiger Komplikationen ist dem Charakter des Eingriffs entsprechend und für den Patienten sowie den Chirurgen annehmbar.

- Das mit Abstand häufigste Problem ist die Perforation der Schleimhaut in der Kieferhöhle während der Operation. Schließt sich diese nicht spontan, verwendet man zur Überdeckung ein Oxyzellulosen-Geflecht (Surgicel, Johnson & Johnson). Dieses originelle Verfahren ist schnell, billig, zuverlässig und es wurde durch die Autoren wiederholt publiziert (Abb. 8 und 9). In der Not kann man mit dem Geflecht auch die gesamte Decke des augmentierten Raums rekonstruieren.

- Die schwerwiegendste Komplikation ist akute Sinusitis. Am häufigsten wird sie durch Infektion des Augmentationsmaterials während der Operation verursacht. Sie manifestiert sich dramatisch und erfordert eine Revision der Kieferhöhle in Allgemeinanästhesie mit Entfernung aller Fremdkörper. Es handelt sich um ein Ausnahmeereignis, im präsentierten Kollektiv trat es in 0,1% der Fälle auf.

- Geringe purulente Exsudation aus einer auseinanderweichenden Schleimhautwunde, begleitet von Ödem, Schmerz und subfebrilen Zuständen, ist bei Weitem nicht so bedrohlich. Meistens kann sie mit Ausspülungen und Antibiotikatherapie bewältigt werden.

- Einer Wundheilung per secundam intentionem begegnen wir ab und zu, diese bedroht jedoch den Effekt des Eingriffs grundsätzlich nicht. Liegt das Knochenfenster zu nah am Schleimhautschnitt oder wurde das Augmentat übermäßig komprimiert, kann sich aus der Wunde das Augmentationsmaterial lösen. In diesem Fall ist es zweckmäßig, die Absicherung mit Antibiotika zu verlängern und eine sekundäre Sutur anzustreben.

- Postoperatives Hämatom kommt insbesondere bei älteren Frauen vor. Von der ästhetischen Seite her wirkt es störend, resorbiert spätestens innerhalb von zwei Wochen.

- Primäres Implantatversagen (Non-Osseointegration) bleibt bei hydroxylapatitbeschichteten Fixturen ein relativ seltenes Ereignis (in unserem Kollektiv bildet es 1,4% im Vergleich mit 0,6% bei Implantationen in einen nicht augmentierten Knochen). Die langfristige Erfolgsrate unterscheidet sich nicht von gewöhnlichen Implantationen.

Seitenanfang

Beurteilung der Methode

Aus der Sicht der modernen Implantologie, die durch Bemühungen um Vereinfachung und Beschleunigung der Therapie gekennzeichnet ist, ist der Sinuslift keine ideale Methode. Eine relativ hohe Invasivität im Vergleich mit der einfachen Dentalimplantation, Ansprüche an chirurgische Versiertheit des Operateurs, die Unmöglichkeit, vertikale Atrophie des Alveolarkamms in oraler Richtung zu korrigieren, finanzielle Belastung und insbesondere die verlängerte Einheilzeit sind ein offenbares Handicap. Aber auch alternative, für die Implantation in dorsale Maxillabereiche, bestimmte Methoden haben ihre Nachteile. Eingeschränkte Effektivität des geschlossenen Sinuslifts, bedeutend niedrigere Zuverlässigkeit von Tuber- oder Pterygoidimplantaten und chirurgische Belastung bei Zygoma-Implantaten stellen erhebliche Nachteile dar. Die Onlay-Augmentation mit einem extraoralen Knochentransplantat ist in der normalen Praxis wegen ihrer Schwierigkeit und Invasivität kaum anwendbar. Die gesteuerte Knochenregeneration zur Erhöhung des Alveolarfortsatzes wird von einer unproportional hohen Anzahl von Komplikationen und Misserfolgen begleitet. Spezielle Kurzimplantate mit großem Durchmesser kann man nicht immer anwenden und ihre langfristige Erfolgsrate wurde bisher nicht ausreichend belegt. Den verkürzten Zahnbogen durch lange distale Dens pendens zu lösen – dies liegt jenseits der Grenze eines Verfahrens lege artis. Der Sinuslift macht es als einziges Verfahren möglich, ausreichend lange und optimal lokalisierte Implantate zuverlässig einzusetzen. Deshalb wird er von uns vor allen anderen Methoden bevorzugt.

Schlusswort

Der laterale Sinuslift ist trotz seiner Nachteile, die vor allem in größeren Ansprüchen an den Operateur sowie den Patienten und in einer längeren Einheilzeit bestehen, in den meisten Fällen die günstigste Lösung des mangelnden Angebots am Alveolarknochen bei der Implantation in dorsale Maxillabereiche. Seine Rolle in der gegenwärtigen Dentalimplantologie ist immer noch unersetzlich. Die Invasivität des Eingriffs kann von einem erfahrenen Chirurgen unter Anwendung des präsentierten Operationsprotokolls deutlich reduziert werden. Das Komplikationsrisiko bleibt dabei niedrig.

Autoren: Assoc. Prof., Antonín Simunek, M.D., Ph.D., Dana Kopecká, M.D., Ph.D., Tomás Brázda, M.D., Rakesh V. Somanathan, M.D.; Stomatologische Klinik der Medizinischen Fakultät der Karlsuniversität und des Universitätskrankenhauses in Hradec Králové, Tschechische Republik.