Parodontologie 21.02.2011

Die parodontale Problematik bei hormoneller Umstellung

Die Zahnmedizin und ganz besonders die seriöse Parodontologie sehen sich mit einer parodontalen Problematik konfrontiert, die von der präventiven Überzeugungsarbeit bis hin zur Behandlung schwerer autoimmunologischer Fälle reicht. Instabile Parodontien sind nicht nur auf die historisch vorherrschende Meinung ungenügender Mundhygiene zurückzuführen, sondern müssen multifaktoriell bewertet werden. Das gilt ganz besonders für Patientinnen in der Prä- und Perimenopause, aber auch für Männer nach dem 50. Lebensjahr.

Das Parodontium ist kein eigenständiges Organ, aber es ist biochemisch und Stoffwechselabhängig eingebunden in die Gesamtmatrix des Organismus. Es besteht aus meso- und ektodermalen Anteilen und ist somit den Grundprinzipien mesenchymalen Gewebes unterworfen, das wiederum einer Vielzahl von Störungen unterliegen kann. Diese Erkenntnis ist ebenso wichtig wie die Beurteilung aus systemtheoretischer Sicht. Die Systemtheorie versteht die biologische Einheit Mensch als ein interaktives Wirkungsgefüge aus Funktionskreisen, denen aus Sicht der klassischen Medizin offensichtlich willkürlich, Organe und Organ bzw. Zellanteile, somit auch Zähne und Kieferareale, zugeordnet werden. Das Parodontium hat bekanntermaßen nicht nur eine Halte- und Stützfunktion, sondern unterliegt zusätzlich hohen immunologischen Anforderungen. Es ist permanent exogenen und endogenen Reizen ausgesetzt. Hier spielen neben konstitutionellen Voraussetzungen funktionelle, metabolische und immunologische Faktoren ebenso eine Rolle wie iatrogen bedingte Irritationen durch (zahn)ärztliche Maßnahmen oder negativ wirkende Ernährungs- und Lebensgewohnheiten der Patienten. Die Trias Zahn-Parodontium-Knochen darf daher nicht isoliert gesehen und lediglich auf seine wichtigen Organfunktionen reduziert, sondern muss als Teil eines holistischen Gefüges im Sinne einer biologischen Einheit unter individuellen Umweltbedingungen beurteilt werden. In diesem Artikel soll nicht auf die allseits bekannten relevanten Ursachen der Parodontopathien im schulmedizinischen Paradigma eingegangen werden, sondern der Blick über den Tellerrand hinaus in komplementäre Möglichkeiten der Diagnose und Therapie geschärft werden unter besonderer Berücksichtigung physiologischer Konstellationen mit beginnenden Zyklusveränderungen.

Parodontologen kennen das Phänomen der plötzlich rapide einsetzenden Knochendefizite als auch der marginalen Rezessionen zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr, besonders bei Frauen. In der Regel sind hier sämtliche Stagnationsversuche trotz ausgezeichneter hygienischer Compliance der Betroffenen vergebens. Erklärungen im Stoffwechselbereich sind nicht hilfreich, so lange sie sich lediglich im Sinne der quantitativen Substitution bewegen. Ernährungsempfehlungen greifen ebenso wenig wie der Versuch, die Erklärung in nonfunktionellen Okklusionsmustern zu suchen. Auch scheitern nicht selten moderne parodontale Regenerationsverfahren mit allopathischen Knochenersatzmaterialien und Membranen usw. Selbst Verfahren mit ausschließlich körpereigenem Gewebe (FST, autologe Knochentransplantate usw.) zeigen eine hohe Misserfolgsrate.

Die mechanistisch geprägte Parodontologie versucht sich mit Unterstützung der Industrie in neuen Materialien, neuen Techniken oder in der Erklärung lokaler Missstände (zu dünne oder zu geringe Gingiva propria, mechanische Irritation usw.). Bei genauerem Hinsehen zeigt sich jedoch ein bestimmter Phänotyp, der sich i.d.R. durch einen leptosomen Körperbau, als Lymphatiker und Bindegewebsschwäche, Schmalkiefer, selten in neutraler Verzahnung, jedoch mit atopischer Neigung und stresssensibel darstellt. Trotz zufriedenstellendem Engagement der Patienten sind Misserfolge zu erwarten. Es ist naheliegend, dass rein lokal-mechanische Aspekte hier nicht ausreichen, um eine erfolgreiche (regenerative) Parodontaltherapie durchzuführen.

Die Klassifizierung der klinischen Parodontologie ist rein deskriptiv und berücksichtigt weder die prämorbide Kompensationsfähigkeit, noch die individuelle Disposition der Patienten zum eigenen Gesundheitsbewusstsein. Grundsätzlich muss gelten, dass in der Beurteilung und Behandlung die Erkenntnis Berücksichtigung finden muss, dass es sich um ein individuelles Erscheinungsbild eines biologischen Regulativs handelt, welches Ausdruck eines multikausalen Geschehens sein kann. Folgende Faktoren sollten daher bei der Behandlung dieser klinischen Phänomenologie zusätzlich Beachtung finden: Individuelle Stoffwechsellage und Säure-Basen-Haushalt, Mineralhaushalt, Konstitution und Stressprofil.

Stoffwechsel und Säure-Basen-Haushalt

Ausgehend von einem pathophysiologischen Prozess ist die Einordnung in ein biologisches Regulativ nicht ohne Zuordnung in seine polare Stoffwechselaktivität möglich. Schole spricht von einer Basisregulation in den Zellen, die durch Reduktion und Oxidation gesteuert und durch Interkonversion und Allosterie ergänzt wird. Diese Basisregulation gewährleistet eine ausbalancierte katabole und anabole Stoffwechsellage, das heißt eine ausreichende Verfügbarkeit von Glukokortikoiden und Schilddrüsenhormonen als katabole Komponenten für den Energiestoffwechsel und somatotrophinabhängige Peptide als anabole Komponente für den Synthesestoffwechsel in Zellen und Zellkern. Der anabole Vorgang umfasst die für die Zellstrukturierung und Erhaltung notwendigen Syntheseleistungen, während der katabole Vorgang für die erforderliche Energiegewinnung bei der Nahrungsverwertung sorgt. Zu diesen wichtigen Stoffwechselhormonen für das Endokrinium, dem im Folgenden noch eine wesentliche Bedeutung für diesen Formenkreis zugesprochen wird, müssen Noradrenalin (katabol) und Acetylcholin (anabol) ausreichend verfügbar sein, um ein optimales Redox-Potenzial zu erreichen. Dieses entscheidet primär über die Stoffwechselleistungen. Entgleisungen in die eine oder andere Richtung sind jedoch die Regel in einem Lebensprozess. Die chronische Parodontopathie oder auch exzessive marginale Rezessionen ergeben sich bei überwiegend anaboler Stoffwechsellage infolge kataboler Entgleisung. Der Grund hierfür kann in einem Mangel an Cortisol (z.B. bei suprarenaler Defizienz, s.u.) oder unzureichend zur Verfügung stehendem Thyroxin bei Dysthyreose begründet sein. Man könnte die parodontologische auch als eine katabole Erkrankung bezeichnen. In manifester Form muss sie als autoimmunologische Reaktion gesehen werden. Eine Therapieresistenz bzw. Misserfolg kann also in der Nichtberücksichtigung einer Insuffizienz der entsprechenden Hormondrüsen begründet liegen. Die Stoffwechselregulation beeinflusst direkt die immunologische Leistung des Parodontiums. Wichtig erscheint hier das Wachstumshormon STH, das besonders sensibel auf Psychodauerstress und Kohlehydratabusus reagiert. Dabei wird der katabole Stoffwechsel forciert und die Ausschüttung des anaboleffizienten STH blockiert und somit der Suppression des Immunsystems Vorschub geleistet.

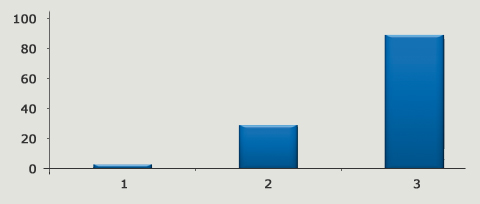

Tab. 1: Die Befragung von 121 Patienten mit chronischen Parodontopathien zu ihrem täglichen Kohlenhydratverzehr ergab, dass 2,5% glaubhaft versicherten, nicht immer täglich Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, während 24% mindestens einmal, 73,5% der Befragten einen mehrfachen Kohlenhydratverzehr bestätigten.

Damit haben wir bereits einen Hauptfaktor in der Ernährungsproblematik erfasst. Eine diesbezügliche anamnestische Erhebung zeigt die Vorliebe dieses Patientenklientels für Kohlenhydrate, auffällig auch die Geschmacksrichtung süß. (Tab.1) In der Einschätzung des Gewebemilieus bei Parodontalerkrankungen wird gerne von übersäuertem Gewebe gesprochen. Das ist nicht ganz richtig. Sowohl Azidose als auch Alkalose können als Dysbalance entsprechend pathologische Kriterien aufweisen. Die Übersäuerung ist nicht die Ursache der Parodontopathie, sondern die Folgeerscheinung eines entsprechend entgleisten Zellstoffwechsels. Das ist therapeutisch ein wichtiger Unterschied. Sowohl der Stoffwechsel der Zelle als auch der Säure-Basen-Haushalt steuern die Zahl der elektrischen Ladungsträger und somit die Qualität, d.h. den Ordnungsgrad der Gewebestruktur. Sie zeigt sich über die Quadro-Synergetik, die sich nach der von W. Pauli postulierten 4-polaren Wechselwirkung im Organismus die Protonenverschiebung und ihren Feldcharakter als wesentliches Element des S/B-Haushaltes erklärt. Nur mithilfe von Photonen als Informationsspeicher und deren Ausbreitung über das elektrische Feld ist die Verwertung von zugeführter Energie (Vitamin D, Nahrungsmittel), die für ein biologisches Gleichgewicht benötigt werden, möglich.

Organfunktionen

Für den Säure-Basen-Haushalt entscheidend sind die Organfunktionen von Niere, Lunge, Leber und Darm. Eine Dysbalance zum Sauren entspricht prinzipiell unseren heutigen Lebensumständen (Ernährung, Stress, iatrogene Faktoren). Als Ergebnis eines physiologischen Wechselwirkens von Nieren und Lunge reguliert der Organismus organdifferent das logarithmische Verhältnis von Hydrogenkarbonat (HCO3-) und Kohlensäure (CO2) zum einen (pH-Wert) und das Ammonium-Ammoniak-Verhältnis im interaktiven Wirken von Leber, Darm und Nieren zum anderen. Eine harmonische Balance berücksichtigt die erforderlichen Pufferleistungen im entsprechenden Gewebeabschnitt.

Das Parodontium erfordert ein gemäßigtes azides Milieu, um der Nahrung und exogenen Noxen begegnen zu können, d.h. die Pufferkapazität durch Bikarbonat muss unter Kontrolle von CO2 reduziert ablaufen. Ein pH-Milieu von <7 ist für den gesamten Verdauungstrakt zu fordern, auch für das Parodontium. Foetor ex ore ist das Ergebnis alkalischen Milieus! Alkalisches Milieu fördert Fäulnis und wo Fäulnis besteht, fallen hochtoxische Produkte wie Fuselalkohole (A.amylicus, A. isopropylicus, A. methylicus), Thioäther und Mercaptane an. Letztere entstehen aus denaturierten Eiweißmolekülen bei gestörter Symbiose durch den Verzehr von Milch, Käse und Süßigkeiten, aber auch aus toten und wurzelgefüllten Zähnen. Ein klinischer Hinweis hierfür: Diese Patienten klagen bereits bei mäßigem zusätzlichen Alkoholverzehr über migräneartige Kopfschmerzen!

Die Folge der Besiedelung mit Fäulnisbakterien ist ein Auftreiben der Darmvolumina (Meteorismus) mit nachlassender Peristaltik, die Auskleidung der Mukosa mit Gallenflüssigkeit geht verloren, der Verschluss der Bowinschen Klappe wird träge, der Aufstieg von Dickdarmbakterien in den Dünndarm ist unvermeidbar und somit ist die Kontamination der darmassoziierten Immunzellen (Payersche Plaques) und eine atopische Reaktion, auch in der parodontalen Trias, möglich. Bei Gasbildung im Dünndarm wird der Dickdarm mit der Resorption lebenswichtiger vital erhaltender Stoffe überfordert und übersäuert zu stark. Das birgt die Gefahr einer intestinalen Candidiasis, die sich im fortgeschrittenen Stadium ebenfalls im Mundraum präsentieren kann. Ein zu stark alkalisches Darmmilieu überlastet die Leberfunktion und es kommt zur Reduktion der Bikarbonatbildung mit einer Matrixübersäuerung, da die im Leberstoffwechsel anfallenden organischen Fettsäuren nicht abgebaut werden können.

Die Leber als zentrales Stoffwechselorgan hat nicht nur die Aufgabe, Eiweiße aus der Nahrung in Aminosäuren und körpereigene Proteine umzubauen, sondern das aus diesem Vorgang entstehende Abfallprodukt Ammoniak durch Umwandlung in Harnstoff zu eliminieren. Gelingt das nicht, kommt es zur Hyperammoniämie mit Störung der Tagesvigilans, also nicht adäquate Müdigkeit (Cave CFS!), „Brett vor dem Kopf“- Gefühl und niedrigem Blutdruck bis hin zur hepatischen Enzephalopathie. Dabei gelangt toxisches Ammonium in hoher Konzentration ins Gehirn. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass stringente Forderungen nach alkalisch oder sauer nicht sinnvoll sind, sondern ein gesunder Mittelweg unter Berücksichtigung der natürlichen biochemischen und physiologischen Reaktionsweisen in unserem Organismus anzustreben ist.

Bruxismus durch Fäulnisdysbiose

Ein selten berücksichtigtes Phänomen bei orthopädischen und okklusalen Parafunktionen entsteht durch den durch Fäulnisdysbiose geblähten Bauch mit Zwerchfallhochstand, erschlafftem Diaphragma und Leberhochstand mit insuffizienter Funktion der Gallenblase. Diese Patienten gehen automatisch auf die wenig effiziente Brustatmung über, wobei Nacken- und Schultermuskulatur zur Hilfe genommen werden. Verspannungen, Bewegungseinschränkungen mit typischen Haltungsfehlern, die das gesamte statische und parodontale System beeinflussen und Bruxismus fördern können. Das durch die Leber bereitgestellte Bikarbonat ist ein starker Säurepuffer, der aber nur im Zusammenspiel mit Kohlensäure eine Balance zwischen Alkalose und Azidose bieten kann. CO2 als physiologischer Antagonist hat somit eine Kontrollfunktion gegenüber zu viel freigesetztem Bikarbonat und umgekehrt. Das bedeutet für die Parodontologie, dass ein stark alkalisches Milieu zu ödematöser, stark blutender Entzündung führt, die wesentlich hygienesensibler ist als z.B. Gingivarezessionen als Ausdruck einer übermäßigen Säuerung, die auf Sondieren nicht bluten. Das umgebende Gewebe erscheint aufgrund der Gefäßkontraktion blassrosa, nicht entzündet, also „gesund“. Es handelt sich hierbei um eine trockene Entzündung mit lokal begrenztem Verlust knöcherner und bindegewebiger Substanz, dessen Bezug zur Mundhygiene ursächlich unrelevant ist. Selbstverständlich sind viele Variationen und Mischtypen im parodontalen Geschehen zu berücksichtigen. Aus Sicht der Stoffwechselsituation ergeben sich immer folgende Polaritäten:

- Die anabole Stoffwechsellage mit kataboler Blockade bei zu geringer Cortisol- und T3/T4-Ausschüttung und zu niedrigem Spiegel von Progesteron und Ca/K/Cu. Hier verschlechtert Eiweißkost die klinische Situation, eine konstitutionelle Therapie wäre das Mittel der Wahl.

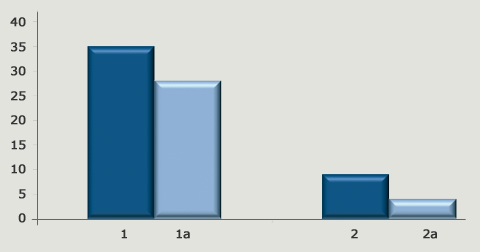

- Die katabole Stoffwechsellage mit anaboler Blockade mit zu wenig STH und einem erhöhten Insulinspiegel. Östrogen/Testosteron und Na/Mg/Zn steht nicht ausreichend zur Verfügung, Kohlenhydratmast verschlechtert, Abbau von Psychodauerstress verbessert die Situation (Tab. 2).

Tab. 2: Zell-Milieu-Untersuchung nach B. Köhler bei 44 Probanden.Bei 35 Patienten bestand eine Katabolie mit verminderter anaboler Aktivität, davon waren 28 parodontal erkrankt (1, 1a). Bei 9 Patienten bestand eine Anabolie mit verminderter kataboler Aktivität, davon waren 4 parodontal erkrankt (2, 2a).

Katabolie

Die Parodontitis ist ein degeneratives Leiden, bei dem die katabole Entgleisung des Knochenstoffwechsels immer die Osteoklastentätigkeit begünstigt und jedweder Art von Knochenregeneration entgegen wirkt. Folglich muss die anabole Aktivität Osteoblasten stimulieren und damit regenerative Verfahren unterstützen. Osteoklasten- und Osteoblastentätigkeit erfolgen im gesunden Organismus balanciert im Sinne eines physiologischen turn overs. Fehlleistungen sind primär von dem polaren Stoffwechselgeschehen abhängig.

Parodontitis entsteht vorwiegend, wie Osteoporose und andere degenerativen Zivilisationserkrankungen auch, durch eine katabole Stoffwechselentgleisung wegen unzureichender anaboler Aktivität! Somit ist die funktionelle Physiologie im Zusammenwirken der Organe Nieren, Leber, Lunge und Darm von entscheidender Bedeutung bei der Behandlung chronisch parodontaler Erkrankungen.

Mineralhaushalt

Neben den anorganischen Mineralien Kalzium, Phosphor und Magnesium besteht das knöcherne Stützgewebe vorwiegend aus Silizium, welches die erforderliche Elastizität und Bruchfestigkeit des Knochens bedingt. Entgegen der weit verbreiteten Meinung ist Kalzium nicht das dominierende Mineral, im Gegenteil, da es katabole Wirkung besitzt, wirkt es eher kontraproduktiv. Silizium als natürlicher Regulator sorgt für die kontrollierte Einschleusung von Kalzium, die benötigt wird, um die physiologische Stabilität des Knochens zu erhalten. Da Glukokortikoide den eiweißabhängigen Aufbau der Knochenmatrix und die Kalziumresorption hemmen und die Kalziummobilisation aus dem Knochen steigern, negativieren sie die Kalziumbilanz und fördern die Gallen- und Pankreassaftsekretion und die Azidose des Magens. Die Übersäuerung ist wiederum ein Anzeichen für zu wenig ungesättigte Fettsäuren, die meist an Eiweiße gebunden, zu Mikrozirkulationsstörungen in Knochen, Ligament und gingivalem Epithel führen. Um parodontalen Degenerationsprozessen zu begegnen, ist es daher sinnvoll, ungesättigte Fettsäuren in Kombination mit Eiweiß und Desoxycholsäure zu substituieren. Damit wird nicht nur die gestörte Atmungskette, sondern der gesamte Säure-Basen-Haushalt erreicht.

Konstitutionsproblem

Parodontologische und osteoporotische Substanzverluste stellen in der Medizin nach wie vor eine große Herausforderung dar. Offensichtlich besitzen neben sorgfältig interpretierbaren Stoffwechselfunktionen weitere Faktoren eine dominierende Rolle beim qualitativen und quantitativen Knochenverlust, die zurzeit in der mechanistisch-reduktionistisch orientierten Medizin leider keine Beachtung finden. Die interessante energetisch-anatomisch-physiologische Interpretation des Konstitutionsbildes bei hypermobilen Nieren und generalisierter Bindegewebsschwäche ergibt in der Tat praxisnahe Rückschlüsse auf eine defizitäre Wirkung im Knochenstützgewebe. Beisch hat nicht nur auf die allgemeinmedizinische Phänomenologie der von ihm benannten suprarenalen Immundefizienz bei ren mobilis hingewiesen, sondern zusätzlich die Wertigkeit der Zahnmedizin und ihre Verflechtung in dieses Konstitutionsbild erkannt. Es handelt sich um eine rhythmisch bedingte Funktionsschwäche der Nebennieren, die mit einer Schwäche des Binde-, Skelettund Stützgewebes und einer individuellen Senkungstendenz der Nieren einhergeht. Die Absenkung kann durch szintigrafische Mobilitätsprüfung oder intravenöse Röntgenkontrastaufnahme (Urogramm), in Wirbelkörperhöhen (WKH) gemessen, dargestellt werden (Abb. 1a und b).

Abb. 1a und b: Szintigramm.

Das metrische Ausmaß an sich ist kein Parameter für eine klinisch-pathologisch relevante Aussage. Diese gewinnt erst durch die Zuordnung mittels Medizinischer Systemdiagnostik an Bedeutung und ist in erster Linie abhängig von der individuellen angiologischen Konstellation (Aorta/Nieren/Nebennieren) des Patienten. Es ist ein konstitutionelles, aber degressiv verlaufendes Krankheitsbild mit unterschiedlich klinischer Präsentation. Neben urologischen, vegetativen, allergischen und arachnopathischen Auswirkungen sind hier vor allen Dingen die bindegewebigen und endokrinologischen Desintegrationen von Interesse. Die von Beisch in bemerkenswerte Weise erarbeitete wechselwirkende Integration dentaler Korrelate (Weisheitszähne, pulpadentintote Zähne, dentale Materialien etc.) erfährt praxisrelevante Bestätigung. Die destruktive Tendenz der knöchernen Strukturen entwickelt sich bei diesen Patienten arhythmisch, entsprechend ihres zirkadianen und saisonal abhängigen Energiepotenzials. Die Nephroptose gilt ganz allgemein als ein Energie verzehrender Prozess.

Systemtheorie

Die Systemtheorie postuliert eine netzwerkartige kommunikative Verflechtung biologischer Subsysteme, deren Komplexität gemäß den Gesetzen der Kybernetik lediglich nichtlinear erfasst werden kann. In diese Komplexität sind sämtliche 32 Zahnfächer bzw. Kieferareale eingebunden und repräsentieren eine der Meridianlehre entsprechend synonyme Aussagefähigkeit. Die systemischen Bezüge von unteren Weisheitszähnen zur Nebenniere, von oberen Weisheitszähnen zur Niere, der oberen und unteren Schneidezähne zu Niere und Urogenitale, der Eckzähne zu Leber und Gallenblase und sämtliche Prä-/Molaren zum Verdauungstrakt als grobe Orientierung lassen die Vielfalt der wechselwirkenden Ereignisse und Einflüsse im menschlichen Organismus erahnen. Verlagerte oder retinierte Weisheitszähne (im Besonderen die unteren) haben immer einen mehr oder weniger stark ausgeprägten suprarenalimmundefizitären Effekt, der sich unmittelbar auf die ossären Strukturen auswirken kann. Über die adrenerge Wirkung hinaus lassen sich Desintegrationen des hypothalamischen, hypophysären und limbischen Systems und somit des gesamten Endokriniums erfassen. Man muss Erklärungsversuche nicht unbedingt nur in den Erkenntnissen der TCM und ihrer pathogenetischen Prinzipien der Yin/Yang Symbolik suchen, sondern kann in der klassischen Lehre der Embryogenese, Pathophysiologie und Kinetischen Morphologie genügend Beispiele von Wertigkeit und Bedeutung der Nieren im Hinblick auf die Knochensubstanzerhaltung finden.

Weisheitszähne als immunsupprimierender Faktor

Beisch hat die moderne Immunologie vortrefflich ergänzt durch die Erkenntnis, dass durch den systemischen Bezug verlagerter Weisheitszähne zum darmassoziierten Immunsystem der Zahnmedizin eine besondere Rolle in der Immunologie zukommt. Infolge zeitlich unzureichender kieferorthopädischer Behandlung, kombiniert mit Bequemlichkeit und Nichtwissen bezüglich dieser Zusammenhänge, verbleiben Weisheitszähne aufgrund räumlicher Platznot oft retiniert und verlagert im postmolaren Bereich. Da sie nicht die ihr von der Natur zugestandene Position einnehmen können, imponieren sie als störendes Element im Sinne eines kybernetischen Regelkreisgeschehens. Eine ähnliche Dominanz übernimmt der untere erste Molar im systemischen Bezug zur Dickdarmfunktion. Hier kann schon eine Amalgamfüllung oder eine palladiumhaltige Krone, ganz besonders jedoch eine Wurzelfüllung, unabhängig von der Perfektion der Behandlung, eine Sysbiose unterhalten bzw. eine Sanierung und letztlich eine parodontale Behandlung erschweren.

Immunologie

In den letzten Jahren ist der Dünndarm immer mehr als resorbierendes Organ in der Diskussion der klinischen Medizin zurückgedrängt und seine Bedeutung als darmassoziiertes Immunsystem hervorgehoben worden. Die moderne Immunologie hat erkannt, dass dieser darmassoziierte Anteil des Immunsystems 80% der Gesamtimmunleistung erbringt. Wenn das darmassoziierte Immunsystem defizient arbeitet, ein so genanntes overgrowth syndrome entsteht, und wegen verstärkter Ammoniakproduktion die Leber nicht mehr in der Lage ist, über die Pfortader zu entgiften, dann entstehen atypische Zersetzungsprozesse im Darm, die Allergene provozieren können. Hier haben dann sekundäre Allergien ihren Ursprung, aus denen sich manifeste Allergien, z.B. gegen Nahrungsmittel oder zahnärztliche Materialien, ergeben. Schlimmstenfalls entwickeln sich Autoimmunprozesse, in deren Folge sich generalisierte progressive Parodontopathien manifestieren. Die generalisierte chronische Parodontopathie vor dem konstitutionellen Hintergrund einer suprarenalen Immundefizienz stellt eine multikausal bedingte Autoimmunerkrankung dar (Abb. 2a und b).

Abb. 2a und b: Chronische Parodontopathie.

Defizitäre Nebennierenleistung bedeutet u.a. Tendenz zu schubweise verstärkter Antikörperbildung und Zunahme proliferierender lymphatischer Zellen im Rahmen einer Lymphozytentransformation, bedingt durch den rekurrierenden Ausfall der stressbedingten adaptiven Mehrproduktion von Glukokortikoiden im Stadium einer Nephroptose. Das bedeutet eine katabole Entgleisung mit allen Folgen für Eiweißabbau und Eiweißsynthese im Knochenstoffwechsel! Der Autoimmuneffekt, bei dem der Organismus seine knöchernen Strukturen angreift, kann sich verstärken durch eine sich ggf. begleitend entwickelnde exkretorische Pankreasinsuffizinz, die wiederum durch zivilisatorische Kohlehydratmast forciert wird. Der generalisierten Parodontopathie steht der lokale therapieresistente Parodontaldefekt gegenüber (Abb. 3a und b). Auch hier helfen die Berücksichtigung direkter systemischer Bezüge und die Eliminierung organspezifischer Funktionsstörungen.

Abb. 3a und b: Lokalisierter Knochenabbau.

Individuelles Stresspotenzial

Wie oben bereits geschildert, provozieren übermäßige Fäulnispopulationen im Darm ganzkörperliche Fehlhaltungen bis hin zum okklusalen Stress und somit Fehlbelastungen der parodontalen Trias. Der weitaus größte Teil kieferorthopädischer Behandlungen wird mit einem insuffizienten okklusalen Status mit nicht abgeschlossenem Kieferwachstum beendet und bietet somit beste Voraussetzungen für postorthopädische Parafunktionen. Es darf postuliert werden, dass die chronische Parodontopathie (wie alle chronischen Erkrankungen) immer mit einer Nebennierenerschöpfung einhergeht. Daraus resultierende Fehlleistungen, wie z.B. zu wenig bereitgestelltes Cortisol, führt zur Stoffwechselentgleisung und stellt einen permanenten endogenen Stressfaktor dar. Zu den endogenen Stressfaktoren müssen auch chronische Entzündungen im Organismus im Sinne von Regulationsblockaden gezählt werden. Der Metabolismus von Nahrungsmitteln wirft so genannte freie Radikale ab, die den Zellstoffwechsel schädigen und die Gewinnung von ATP in den Mitochondrien unterbinden können, wenn das zelleigene Schutzsystem aus Enzymen und wasserlöslichen Vitaminen nicht mehr ausreicht. Dieser als oxidativer Stress bezeichnete Vorgang ist besonders intensiv bei Autoimmunprozessen, die eine erhöhte Phagozytose und eine Anhäufung von Arachidonsäuremetaboliten, also Zellzerstörung bedeuten.

Parodontalerkrankungen sind somit auch ein Hinweis auf die antioxidative Kapazität und die mitochondrial limitierte Leistungsfähigkeit des Organismus. Permanenter Psychostress reduziert die STH-Ausschüttung und verhindert ebenfalls eine Normalisierung der Stoffwechselfunktionen. Nicht selten kompensieren diese Patienten ihre Stresssituation durch den Verzehr von Kohlehydraten und verstärken damit die Ausschüttung der Schilddrüsenhormone T3/T4 und ggf. die Psychosomatik.

Stoffwechselabhängige Therapie

Die Ausführungen zeigen, dass therapeutische Überlegungen individuell konzipiert werden müssen, abhängig von Stoffwechsellage, persönlichem Stressprofil und Ernährungsgewohnheiten unter Berücksichtigung dentaler Störfaktoren und der entsprechenden Konstitutionsphänomenologie. Keine dogmatisch-mechanistische Therapieausrichtung ist gefragt, sondern die Wiederherstellung der patienteneigenen anabolkatabolen Stoffwechselbalance. Das Therapiespektrum kann somit von einer harmlosen Hygienemotivation bis hin zu intensiven Regenerationsversuchen zur Wiederherstellung des Zellmilieus und notfalls einer invasiv-intensiven Nephropexie reichen. Generell gilt zu beachten, dass eine Nahrung mit hohem Ordnungsgrad mit den wichtigsten Komponenten Eiweiße, Kohlehydrate, Fette und Wasser (Öl-Eiweißkost nach Budwig) zur Verfügung steht. Zur weiteren Organfestigung sind Magnesium, Kalzium und Silizium im physiologisch richtigen Verhältnis (Froximun, Silicimag), Schüßler-Salze und Chinone anzudenken. Damit kann die anabole Stoffwechselaktivität angekurbelt werden. Colon-Hydro-Behandlungen sind von Fall zu Fall in Kombination ebenso wertvoll wie mikrobiologische Darmsanierungen.

Diese Maßnahmen können generell die klassischen Parodontalbehandlungen unterstützen. Ohne Berücksichtigung der Stoffwechselregulation können pathophysiologische Prozesse im Parodont und Alveolarknochen allerdings nie korrekt gedeutet und therapiert werden. Die Diskussionen der jüngsten Zeit um die Bisphosphonattherapie zeigen dies eindeutig. Kontinuierlich hohe Gaben von Bisphosphonaten oder Parathormon (PTH) haben katabole Wirkung, während intermittierende Gaben von Parathyroidea-Extrakten die Knochenbildung sowohl in den Resorptionslakunen als auch an der Kortikalis forcieren, also anabole Effekte entfalten. Die Gründe hierfür liegen in der missachteten lebenskonformen Rhythmik. Das Gleiche gilt für das substituierte Kalzium, während der physiologische Antagonist der Parathormons, das Calcitonin, in rhythmischer Balance zu einem physiologischen Kalziumspiegel im Serum sorgen kann. Die alkalische Phosphatase wirkt anabol und ist elementar für die Mineralisation des Knochens. Ovulationshemmer hingegen wirken katabol, da sie den Osteocalcinspiegel und die alkalische Phosphatase reduzieren. Die nahe Zukunft wird zeigen, ob die Therapie mit adulten parodontalen Stammzellen eine Regenerationskraft entwickelt, die Irritationen von Organfunktionen und systemischer Desintegration ignorieren kann. Das wäre in unserer heutigen schnelllebigen Zeit wünschenswert und als erfolgreiche Strategie nicht mehr wegzudenken. Wenn jedoch die systemische Interpretation biologischer Komplexität der Wirklichkeit nahe kommt, steht zu befürchten, dass auch diese revolutionäre Therapie biologischen Vorgaben folgen muss.

Zweifelsohne kommt jeder Mediziner in Situationen, in denen sein anerzogenes, auf Mechanik reduziertes Denken und Handeln imitierten oder keinen Erfolg zeigt. Spätestens jetzt wäre es fahrlässig, komplementäre Erkenntnisse zu ignorieren. Die aufgeführten systemischen Zusammenhänge zeigen, dass die Forderung nach einer integrativen Medizin legitim erscheint; im Interesse des medizinischen Behandlungserfolgs, sowohl für Patienten als auch Behandler. Im Umkehrschluss erhält sie zusätzliche Bedeutung als Palliativmedizin.

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Autor: Dr. Günter Michel

Seitenanfang