Endodontologie 17.03.2015

Trauma-Spätfolgen – Zahnerhalt durch DVT bei Osteolyse

share

Die Revision von Wurzelfüllungen ist eine erfolgreiche Behandlungsoption. Als Spätfolge eines Traumas ist die exakte Diagnostik von entscheidender Bedeutung. Die zunehmende Anwendung der digitalen Volumentomographie (DVT) verbessert die diagnostischen Möglichkeiten und damit die Erfolgsaussichten einer Revision. Ein Fall soll verdeutlichen, wie mithilfe einer dreidimensionalen Aufnahme kleiner Voxellänge (80 μm) die Ausheilung eines osteolytischen Prozesses möglich wird.

Ausgewählter Fall: Am 25. März 2014 stellt sich eine 35-jährige Patientin vor.

Anamnese: Die Patientin hatte mit 17 Jahren einen Unfall. Sie saß auf der Rückbank eines Autos und war bei einem Bremsmanöver mit dem Gesicht gegen den Fahrersitz geschlagen. Der Zahn 11 war damals beweglich. Nach ca. zwei Monaten sei er wieder fester geworden. Der Zahn sei gelblicher geworden mit den Jahren. Außerdem sei bukkal ein Riss aufgetreten, was die farbliche Veränderung verstärkte. Daher habe sie sich den Zahn vor ca. fünf Jahren überkronen lassen. Der Zahn habe in Intervallen Beschwerden verursacht. Außerdem sei der Zahn druckdolent direkt unterhalb der Nase. Im Januar 2014 habe die Hauszahnärztin eine Wurzelbehandlung begonnen. In mehreren Sitzungen wurde diese beendet. Die Beschwerden ließen nicht nach. Es wurde ein Antibiotikum rezeptiert, was die Situation nicht verbesserte. Im März wurde sie überwiesen.

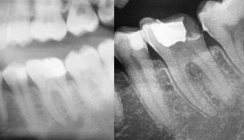

Der Zahn 11 zeigte sich leicht perkussionsempfindlich. Die Taschentiefen betrugen zirkulär 2 mm. Der intraorale Befund zeigte keine Besonderheiten. Die Krone zeigte keine Stufe zirkulär. Der Antagonist berührte die Krone 11 nicht. Einige Röntgenaufnahmen lagen vor: Orthopantomogramm der überweisenden Hauszahnärztin vom 26.9.2013 (Abb. 1), vom 28.1.2014 (Abb. 2, abfotografierte analoge Röntgenaufnahme der Hauszahnärztin) und vom 20.2.2014 (Abb. 3, abfotografierte Röntgenaufnahme der Hauszahnärztin).

Auf den Röntgenaufnahmen zeigte sich eine kreisrunde Aufhellung im Kanalverlauf im Übergang vom mittleren zum apikalen Wurzeldrittel. Es wurde daher beschlossen, ein DVT anzufertigen (Größe 50 mm x 50 mm, Voxellänge 80 μm). Ergebnis: Es zeigte sich eine Diskontinuität im Wurzelverlauf auf der palatinalen Seite. Die Wurzelfüllung war unvollständig sowohl in kaudal-apikaler als auch in horizontaler Richtung. Die Perforation war ungefüllt. Der Knochen war auf der palatinalen Seite fast vollständig resorbiert (Abb. 4).

Diagnose: Spätfolge nach Trauma vor 18 Jahren. Vermutlich lag eine inkomplette Querfraktur vor, deren Folge eine interne Resorption verursachte. Unvollständige Wurzelfüllung. Osteolytischer Prozess palatinal der Wurzel ausgehend von der Querfraktur.

Entstehung von Resorptionen und deren Differenzierung

Die für eine Wurzelresorption verantwortlichen Osteoklasten werden unter physiologischen Bedingungen von den Zellen der Wurzeloberfläche, den Zementoblasten, in ihren Aktivitäten unterdrückt. Zahntraumata, die mit Zellschäden einhergehen, wie sie beispielsweise bei Intrusion oder Avulsion zu finden sind, vermindern durch Schädigung der Zementoblasten den antiresorptiven Schutz. Die Resorptionsart und -geschwindigkeit hängt vom Ausmaß der Gewalteinwirkung und somit von der Stärke der Schädigung der Zellen ab. Bei geringfügigem Trauma kann sich die Resorption auf eine transiente externe oder Oberflächenresorption (surface resorption) beschränken (Filippi et al. 2000, Weiger & Krastl 2009). Bei Querfraktur kann es zur transienten externen Resorption im Frakturspalt kommen (Tsukiboshi 2012), welcher nicht mit einer infizierten Nekrose verwechselt werden darf, weil die transiente Resorption keiner Behandlung bedarf. Ebeleseder (2010) bezeichnet diese Phase als „transient marginal breakdown“. Die Prognose für den betroffenen Zahn ist ausgezeichnet.

Kommt es in Folge einer Verletzung der Pulpa zusätzlich zu einer Infektion des Wurzelkanalsystems des traumatisierten Zahnes, setzt dies über die bakteriellen Toxine einen Stimulus, der die Resorption der betroffenen Wurzel über eine Osteoklastenaktivierung fördert. Dentin und Wurzelzement werden vermehrt resorbiert und es kommt zu Veränderungen im Halteapparat des traumatisierten Zahnes. Wird nicht umgehend eine Wurzelbehandlung begonnen, kommt es zu einer raschen Zerstörung der Zahnhartsubstanz. Eine infektionsbedingte externe Wurzelresorption (inflammatory external root resorption – IERR) schreitet bei Kindern und Jugendlichen rasch voran. Der Zahn ist ohne Behandlung in wenigen Monaten verloren. Kann der Prozess durch Beseitigung der Keimbesiedelung in einen Heilungsvorgang umgewandelt werden, kommt es im günstigen Fall zur Ersatzresorption (Ersatzgewebsresorption, replacement resorption, osseus replacement). Das ausheilende Gewebe wird durch Osteoblasten in Knochen umgewandelt. Der Zahn wird sukzessive durch Knochen ersetzt. Beim Erwachsenen geht dieser Prozess recht langsam voran, sodass der Zahn oft noch Jahre erhalten bleiben kann, im Mittel drei bis sieben Jahre. Durch unmittelbare Anlagerung von Knochen an die Wurzeloberfläche kommt es zur Ankylose. Beim Kind und Jugendlichen führen Ankylosen zur Infraposition des Zahnes und zur Wachstumshemmung des Kieferknochens (Filippi et al. 2000, Weiger und Krastl 2009).

Eine Sonderform der externen Wurzelresorption stellt die invasive zervikale Resorption dar (Rathe et al. 2006, Weiger und Krastl 2009, Bartok et al. 2012). Invasive zervikale Resorptionen gestalten sich in ihrem Verlauf häufig sehr aggressiv. Ein Defekt im Wurzelzement, der auf gleicher Höhe mit dem Alveolarknochen liegt, führt zum Einsprießen fibrovaskulären Gewebes in das Dentin. Erst bei fortschreitendem Verlauf kommt es zur Einbeziehung der Pulpa in das Krankheitsgeschehen. Die invasive zervikale Resorption wird meist als Zufallsbefund bei weit fortgeschrittener Erkrankung diagnostiziert. Das koronale Resorptionsgewebe imponiert als „pink spot“. Es schimmert durch die dünne Schmelzschicht. Ursachen können sein: internes Bleachen, kieferorthopädische Behandlung, Trauma, Parodontitis (Rathe et al. 2006).

Aufgrund des oftmals symptomlosen Krankheitsverlaufes wird die interne Resorption meist zufällig entdeckt. Fernandes et al. (2013) unterscheiden zwei Typen: die „internal inflammatory resorption“ und die „root canal replacement resorption“. Als Ursache werden Trauma (Weiger und Krastl 2009), chronische Entzündung durch Karies und Schmelzrisse diskutiert (Fernandes et al. 2013). Voraussetzung für eine interne Resorption ist vitales Pulpengewebe, weshalb die Therapie in der Entfernung desselben besteht. Diese Form der Resorption scheint in diesem Fall vorzuliegen. Insofern war die Therapie der Wurzelkanalbehandlung richtig.

Therapie: Revision der Wurzelfüllung mit ausreichendem Verschluss der Resorption.

Mikroskop: Zeiss OPMI PROergo

- 1. Sitzung am 24. April 2014: Kofferdam, Entfernung der Wurzelfüllung (Thermafil), Spülprotokoll, Aufbereitung bis ISO90, Röntgenkontrollaufnahme, Einlage Calciumhydroxid, adhäsiver Verschluss (Abb. 5).

- 2. Sitzung am 14. Mai 2014: Patient beklagt, dass keine Besserung ihrer Beschwerden eingetreten sei. Behandlung: Kofferdam, Spülung: 45 Minuten NaOCl 5 %, Calciumhydroxideinlage, adhäsiver Verschluss.

- 3. Sitzung am 20. Mai 2014: Wiederholung der 2. Sitzung.

- 4. Sitzung am 18. Juni 2014: Kofferdam, Spülprotokoll: 30 Minuten NaOCl 5 %, EDTA 17 %, physiologische Kochsalzlösung, CHX 2 %. Trocknung. Analyse des Screenshots des DVT und Berechnen der Lage der Perforation. Die Perforation beginnt in ca. 17,2mm von der Schneidekante entfernt. Das Ausmaß der Osteolyse ist in sagittaler und vertikaler Richtung gut zu erkennen. Die Perforation ist knapp 2 mm groß in kaudal-apikaler Dimension (Abb. 6).

- 5. Sitzung am 26. Juni 2014: Kofferdam, Überprüfung der vollständigen Aushärtung des MTA, Einbringen von Sealer AH Plus und warmer Guttapercha (Obtura). Adhäsiver Verschluss. Röntgenkontrollaufnahme (Abb. 7).

- 6. Sitzung am 26. September 2014: Röntgenkontrollaufnahme (Abb. 8).

- 7. Sitzung am 10. Dezember 2014: Erneutes DVT (8,5 Monate nach dem 1. DVT), da Patientin beunruhigt über sehr leichte Beschwerden. Screenshot vom Zahn 11 (Abb. 9).

Auswertung: Die Perforation ist nach palatinal durch das MTA gut verschlossen. Man erkennt jetzt, dass die Resorption auch bukkal bereits begonnen hatte. Der Knochen palatinal hat sich fast vollständig wieder gebildet. Apikal imponiert etwas MTA-Überschuss.

Fazit

Durch die genaue Analyse der DVT-Aufnahme kleiner Voxellänge (80 μm) war es möglich, das MTA ganz gezielt in die Perforation zu setzen. Dadurch war ein sehr guter Verschluss möglich, der zu einer Ausheilung der Knochendestruktion führte. Die Prognose für den Zahn ist jetzt sehr gut. Die Anwendung dreidimensionaler Röntgenaufnahmen verbessert die Diagnose- und Therapiemöglichkeiten wesentlich. Sie kann zum Erhalt von Zähnen mit Beschwerden unklarer Genese beitragen.

Literatur bei der Verfasserin.