Implantologie 14.04.2014

Fortschritte in der digitalen Implantatprothetik

share

Computer und Implantate in der Zahnmedizin: (R)Evolution in der Planung und Herstellung von implantatgetragenen Rekonstruktionen?

Die zahnärztliche Prothetik befasst sich mit der Wiederherstellung verloren gegangener Zähne und zahntragendem Gewebe in der Mundhöhle. Im Alter treten Zahnverlust und Zahnlosigkeit gehäuft auf und sind oft der Grund für den Zahnarztbesuch. Das dentale Implantat ist dabei ein wichtiges Therapiemittel geworden und computerunterstützte Verfahren sind kaum noch aus dem zahnärztlichen Alltag wegzudenken.

Es ist somit kein Widerspruch, wenn bei jungen und alten Menschen gleichermaßen moderne Computertechnologien und neue Materialien zum Einsatz kommen. Die stetige Weiterentwicklung von spezialisierten Fachgebieten in der radiologischen Bildgebung, der Fabrikationsmethoden in der Maschinenindustrie und der dentalen Implantologie, haben die Möglichkeiten der Entscheidungsfindung, der Planung, der chirurgischen und der prothetischen Umsetzung eines Therapieplanes erweitert. Die Zusammenführung dieser vormals unabhängigen Disziplinen hat diesen Fortschritt in der Zahnmedizin eigentlich erst möglich gemacht. Sie basieren im Grunde auf der enorm gestiegenen Leistung der digitalen Rechner.

Für viele Kollegen in der Privatpraxis jedoch scheint der Computer im zahnärztlichen Alltag kein wirklicher Helfer zu sein. Jede Digitalisierung eines Teilbereichs einer Praxis bedeutet, je nach Umfang, Umrüsten und Anpassen der Arbeitsabläufe im ganzen Team. Das erfordert großen Einsatz der Beteiligten und die Bereitschaft, aus anfänglichen Fehlern zu lernen und die Technologie Schritt für Schritt optimal auszunutzen. Viele finden schlicht und einfach nicht die Zeit, die Mittel oder die Motivation, um mit den stetig fortschreitenden digitalen Technologien Schritt zu halten. Die Neuerungen in der Zahnmedizin kommen immer häufiger und immer schneller. Evolution oder Revolution hängt demnach nicht mehr von den gebotenen digitalen Möglichkeiten, sondern vielmehr von der eigenen Erfahrung und vom Know-how ab.

Eine echte technologische Revolution stellt die Computertechnologie in der Zahnmedizin also schon lange nicht mehr dar. Virtuelle Implantatplanungen, basierend auf einer Volumentomografie, erleichtern die Entscheidungsfindung und die Information des Patienten (Abb. 1). Die computerunterstützte Implantatplatzierung erfolgt mittlerweile bei teilbezahnten und auch zahnlosen Patienten mit hoher Präzision.1 Das sogenannten „Backward-Planning“ sichert eine hohe Voraussagbarkeit des chirurgischen und prothetischen Resultates. Die chirurgische Umsetzung der 3-D-Planung mittels einer stereolithografischen Schiene ist für komplexe Fälle ein wichtiger Fortschritt und kann in ausgewählten Fällen zu einem weniger invasiven und rascheren Vorgehen beitragen. Es kann präzise vorhergesagt werden, ob ein vollständiges „flapless“ Vorgehen für einzelne oder alle geplanten Implantate eines Kiefers möglich ist und welche augmentativen Techniken indiziert sind.2 Speziell bei älteren Patienten, welche oft mehrere relative Implantationsrisiken haben, ist ein gut geplantes minimalinvasives Vorgehen mit verkürzter Operationszeit von Vorteil.3,4

Darüber hinaus können die digitalisierten anatomischen und prothetischen Voraussetzungen virtuell analysiert und mithilfe von klaren Kriterien bereits in der Planungsphase zur Entscheidungsfindung der implantatgetragenen Rekonstruktionen – festsitzend oder herausnehmbar – beitragen.5 Es hat sich dabei gezeigt, dass der Knochenanteil im Oberkiefer klinisch sehr häufig überschätzt wird.6 Entsprechend der Ausprägung der Kammatrophie wird die prothetisch ausgerichtete Planung die Implantatpositionierung und die Art der Rekonstruktion virtuell und im Vorfeld des Eingriffes steuern.

CAD/CAM-Technologien in der Implantatprothetik

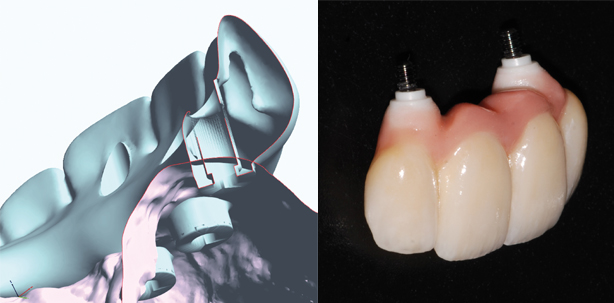

Eng verbunden mit der computerunterstützten Implantatplanung ist die CAD/CAM-Technologie (Computer-Aided Designing/ Computer-Assisted Manufacturing), welche die Zahnmedizin im Verlauf der letzten zwanzig Jahre deutlich verändert hat.7 Je paralleler dentale Implantate geplant und klinisch platziert werden können, umso einfacher und stabiler kann das Design (Abb. 2) von CAD/CAM-Brückengerüsten und Stegen aus Titan oder Zirkoniumdioxid gehalten werden. Diese Materialien zeichnen sich zudem durch verbesserte materialtechnische und biologische Eigenschaften aus. Infolgedessen sind biologische und technische Komplikationen weniger häufig zu erwarten.8, 9 Abhängig vom Verbindungstyp des Implantatsystems können auch vollkeramische Rekonstruktionen direkt auf Niveau des Implantates verschraubt werden (Abb. 3).

Abb. 2 (li.): Digitale Formgebung (CAD) einer verschraubbaren implantatgetragenen Rekonstruktion. – Abb. 3 (re.): Beispiel einer viergliedrigen Implantatbrücke aus einem Zirkoniumdioxid-Gerüst und konventioneller Verblendkeramik.

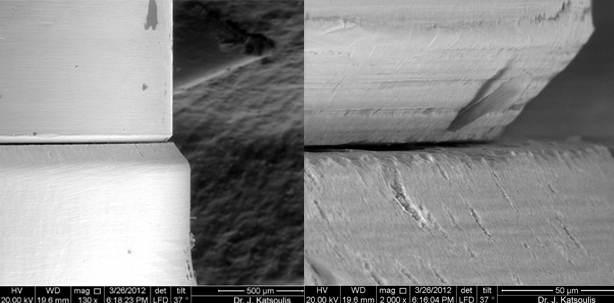

Die Passgenauigkeit von implantatgetragenen CAD/CAM-Titan- und Zirkon-Rekonstruktionen ist mit

den heutigen CAD/CAM-Systemen signifikant höher als die

konventionell hergestellten Brücken mit Gusslegierungen.10

Mittlerweile bieten die meisten großen Hersteller ihre eigenen

CAD/CAM-Systeme an und verfügen über zentralisierte

Produktionsstätten für die Fabrikation von Gerüsten und Stegen.

Eine Passgenauigkeit unter 50 μm (Abb. 4–5) scheint dabei auch für

bogenumspannende Rekonstruktionen mit der nötigen Sorgfalt und

Erfahrung in der Produktionskette routinemäßig möglich zu

sein.11–13 Die CAD/CAM-Herstellung ist dabei spezifisch für

Metalle wie Titan und Keramiken wie Zirkoniumdioxid. Für die

Fräsung mit den CNC-Maschinen werden speziell dafür geeignete

Fräswerkzeuge verwendet. Bei Zirkon erfolgte nach der Fräsung im

überdimensionierten Grün-/Weißkörper die Schlusskristallisation

(Sinterung und HIP) des Werkstücks. Der CAM-Arbeitsschritt benötigt

trotz der automatisierten maschinellen Vorgänge viel Erfahrung von

spezialisierten Ingenieuren, welche die Abläufe überblicken und bei

Problemen einschreiten können.

Abb. 4 und 5: Die elektronenmikroskopischen Aufnahmen zeigen bei 130- und 2000-facher Vergrösserungen den mesialen Mikrospalt zwischen der Implantatanalog-Platform und der zehngliedrigen CAD/CAM-Brücke (Einschraubentest).

Die aktuellen Entwicklungsbemühungen

und Fortschritte spielen sich auf Ebene der Softwaremöglichkeiten

und in der Vernetzung der einzelnen digitalen Teilbereiche ab. Ein

universelles Datenformat (STL) ermöglicht dabei die Weiterleitung

der Daten von intra- oder extraoralen Scannern über die CAD- und

CAM-Software. Bis zur völligen Öffnung der verschiedenen

Systemanbieter mit der Möglichkeit, zwischen den digitalen

Arbeitsschritten frei zu wählen, wird es aber wohl noch eine Weile

dauern.

Hier gibt's die vollständige Literaturliste.