Implantologie 06.02.2017

Die „T’s“ in der Implantologie – von Triumphen und Tragödien

share

Die Implantologie ist zu einer „Selbstverständlichkeit“ geworden. In der Tat haben sich in den letzten zwei Jahrzehnten erhebliche Verbesserungen bei den Insertionstechniken und -verfahren ergeben. Gleichzeitig werden verbesserte Implantatoberflächen und -instrumente seitens der Industrie zur Verfügung gestellt. Kaum ein Gebiet der Zahnheilkunde hat in kürzester Zeit einen derartigen Innovations- und Investitionsschub erlebt. Lohn dieser Entwicklungen sind ein flächendeckendes Angebot und weitverbreitete inserierte Implantatstückzahlen, von denen noch vor anderthalb Jahrzehnten kaum jemand zu träumen wagte. Dennoch – aller Euphorie zum Trotz – hat die Implantologie nicht nur positive Facetten. Dieser Beitrag möchte von den „T’s“ in der Implantologie berichten – von Triumphen, aber auch von Tragödien.

Von Triumphen

Im Folgenden werden drei Fallbeispiele mit unterschiedlichen Ausgangssituationen und Indikationen präsentiert. Dabei handelt es sich um folgende differente Patientenfälle:

- Implantat zum Ersatz eines Oberkieferfrontzahns.

- Komplettsanierung eines zahnlosen Oberkiefers und eines Unterkiefers mit frontalem Restzahnbestand mittels implantatgetragenem, festsitzendem Zahnersatz.

- Komplettsanierung eines zahnlosen Oberkiefers mit herausnehmbarem Zahnersatz und eines teilbezahnten Unterkiefers mit festsitzendem Zahnersatz.

Dabei wurden alle drei Patientenfälle indikationsunabhängig mit Tissue Level Implantaten (Straumann) versorgt und besitzen eine sehr gute Langzeitprognose.

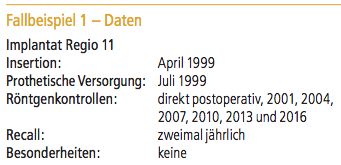

Fallbeispiel 1

Einer zum Insertionszeitpunkt 56-jährigen Pädagogin drohte der Verlust von Zahn 11 aufgrund von parodontalem Stützgewebsabbau. Zuvor war eine fortgeschrittene Parodontopathie mit Stützgewebsabbau saniert worden, die Patientin befand sich in der Recallphase. Zahn 11 war somit die letzte „Altlast“ der zurückliegenden Parodontalerkrankung.

Nach Entfernung des Zahnes wurde ein Implantat inseriert und nach drei Monaten mit einer Krone versorgt. Dem Zahntechniker ist es gelungen, die Krone harmonisch in das von Rezessionen und Stützgewebsabbau gekennzeichneten Gebiss zu integrieren. Die Recallpflicht wurde von der Patientin sehr gewissenhaft im halbjährlichen Turnus wahrgenommen – seit Mitte 2005 jeweils in Kombination mit einer PZR.

Die Röntgenkontrollen und die klinischen Befunde ergeben keinen Hinweis auf pathologische Befunde am Implantat, lediglich die Situation der Bifurkationen 46 und 36 hat sich seit Behandlungsbeginn diskret verschlechtert (Abb. 1–6).

Fazit: Der Idealfall – langzeitstabile Verhältnisse und eine motivierte und kooperative Patientin.

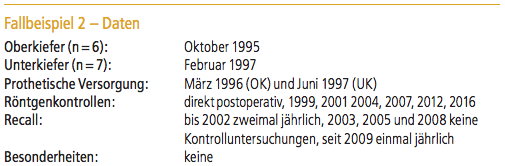

Fallbeispiel 2

Kurz vor seinem 60. Geburtstag wollte der Hochschullehrer und Lehrstuhlinhaber den vor vier Jahren eingetretenen Zustand der Zahnlosigkeit im Oberkiefer und der Teilbezahnung im Unterkiefer beenden und vor allem die totalprothetische Arbeit im Oberkiefer und die teilprothetische Arbeit im Unterkiefer schnellstmöglich, zugunsten festsitzenden Zahnersatzes, loswerden.

In zwei Schritten wurden dreizehn Implantate inseriert und im Oberkiefer mit einer zusammenhängenden Brücke 16 bis 26 sowie im Unterkiefer mit rein implantatgetragenen Kronen und einer Extensionsbrücke in der linken Unterkieferhälfte versorgt.

Die Nachkontrollen fanden nicht regelmäßig statt. 2003, 2005 und 2008 nahm der Patient die im Vorfeld vereinbarten Termine nicht wahr. Seit 2009 konnte erreicht werden, dass eine zahnärztliche Kontrolle und eine PZR mindestens einmal im Jahr stattfand.

Die radiologischen Kontrollen und intraoralen Befunde ergaben keinen Hinweis auf sich verschlechternde Bedingungen für den Restzahnbestand und die Implantate (Abb. 7–14).

Fazit: Es zeigt sich ein stabiler Langzeitfall mit festsitzendem implantatgetragenem Zahnersatz bei einem nicht immer kooperativen Patienten.

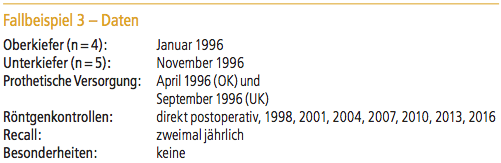

Fallbeispiel 3

Eine Patientin, zum Implantationszeitpunkt Mitte 50, litt sehr unter der bereits mit 46 Jahren eingetretenen Zahnlosigkeit im Oberkiefer. Mit der seitdem eingegliederten Totalprothese kam die Patienten nicht zurecht, vor allem beim Singen störte sie die Bedeckung des Gaumens. Auch im Unterkiefer waren Zähne verloren gegangen.Aufgrund des reduzierten Knochenangebotes im Seitenzahngebiet des Oberkiefers, durch die manifestierte Kieferatrophie, fiel die Wahl der Patientin auf eine abnehmbare Arbeit im Oberkiefer und auf festsitzenden implantatgetragenen Zahnersatz im Seitenzahngebiet des Unterkiefers. Der Oberkiefer wurde zu Jahresbeginn 1996 und der Unterkiefer im Spätherbst versorgt.

Die Akzeptanz der neu eingegliederten Arbeiten war seitens der Patientin sehr hoch, auch ihre Mitarbeit ist weiterhin vorbildlich. In den vergangenen zwei Jahrzehnten nahm sie gewissenhaft im Halbjahresrhythmus Kontroll- und PZR-Termine wahr. Bis auf zwei ausgetauschte Kunststoffzähne an der Oberkieferteilprothese, verursacht durch einen Sturz, sind beide Arbeiten unverändert im Mund (Abb. 15–21).

Fazit: Dank des Einsatzes eines gefrästen Steges im Oberkiefer und Implantationen im erweiterten Oberkieferfrontzahnbereich konnten aufwendige Augmentationen vermieden und der Patientin dennoch ein Kaukomfort gesichert werden, der dem einer festsitzenden Versorgung nahekommt.

Dank des günstigeren Knochenangebots im Unterkieferseitenzahngebiet konnten Implantate inseriert und festsitzender, rein implantatgetragener Seitenzahnersatz ermöglicht werden. Eine hoch motivierte, kooperative und sehr zuverlässige Patientin ist zusätzlicher Garant für den Langzeiterfolg der Implantatbehandlung.

Von Tragödien …

Implantatversorgungen können auch scheitern. Dieses Scheitern kann zu einem frühen, aber auch zu einem späteren Zeitpunkt nach Belastung der Implantate erfolgen. Die Gründe für das Scheitern können vielfältiger Natur sein. Zwei nachfolgende Beispiele sollen dies verdeutlichen.

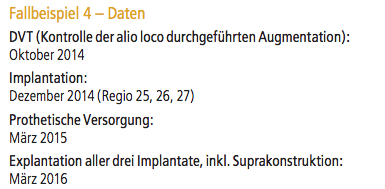

Fallbeispiel 4: Die gescheiterte Augmentation

Im folgenden Patientenfall handelt es sich um ein frühes Scheitern einer implantatgetragenen Versorgung. In einer Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie wurde eine Sinuslift-OP der linken Kieferhöhle durchgeführt, um später Implantate zur Rehabilitation der Freiendsituation zu inserieren. Die Augmentation sowie die Abheilphase verliefen unauffällig.

Die geplante Insertion der Implantate sollte ebenfalls in dieser Praxis für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie erfolgen. Auf Wunsch des Patienten fand diese jedoch in einer anderen Praxis statt. Das Augmentat, bestehend aus einem Gemisch aus synthetischem Knochenersatzmaterial und Eigenknochen, wurde nach einer DVT-Kontrolle als eingeheilt und belastbar gewertet. Auch die Insertion von drei Implantaten und die anschließende prothetische Versorgung verliefen unauffällig und ohne Besonderheiten.

Nach einem halben Jahr stellten sich Beschwerden und Entzündungen des periimplantären Weichgewebes ein. Es handelte sich um ein komplettes Versagen der periimplantären Weichteilmanschette mit höchsten Sondierungstiefen, und das Beschwerdebild in Form von Schmerzen zwang zu einer Entfernung der Implantatversorgung.

Dieses implantologische „T“ war nicht nur eine Tragödie, sondern kann mit Recht auch als Totalschaden (fängt ja auch mit „T“ an) bezeichnet werden – und dies zu einem sehr frühen Zeitpunkt (Abb. 22–29).

Fazit: Ein klassischer Frühmisserfolg war zu verzeichnen.

Fallbeispiel 5: Der Totalschaden

Abschließend folgt ein Beispiel für einen späten Misserfolg. Zwei Eigenschaften zeichneten den zum Implantationszeitpunkt 59-jährigen Angestellten aus – immer gestresst und nie Zeit. Seine leitende Position im Vertrieb forderte seinen Tribut, der teilweise mit einem erheblichen Nikotinkonsum gepuffert wurde. Die wenige Zeit, die für den Patienten frei verfügbar war, nutzte er mehr für aufwendige Fernreisen als für zahnärztliche Konsultationen – wohl der einzige Patient, dem es gelang, über einen Zeitraum von anderthalb Jahrzehnten zweiundzwanzig Recalltermine zu verpassen.

Dennoch gab es zwischendurch immer wieder Phasen erhöhter zahnärztlicher Aktivität, und zwar, wenn wieder ein Zahn, mitunter auch mehrere des Restzahngebisses, aufgrund parodontaler Läsionen und entzündlicher Exazerbationen verloren gingen.

Dabei hatte es vielversprechend begonnen, denn die zur Jahrtausendwende abgeschlossene Parodontalsanierung hatte ein zwar reduziertes, aber saniertes Parodont zur Folge. Die durch Extraktion nicht erhaltungswürdiger Zähne entstandenen Freiendsituationen in der rechten Ober- und Unterkieferhälfte wurden mit je zwei Implantaten versorgt.

Die Zähne 14, 12, 44 ließen sich in den Folgejahren aufgrund von schweren Parodontalrezidiven nicht erhalten und wurden durch Implantate ersetzt. Zu diesem Zeitpunkt war klar, dass der Patient nicht zu den Zuverlässigsten gehörte, denn einige im Vorfeld vereinbarte Recall- und PZR-Termine wurden nicht wahrgenommen.

Dann das Ergebnis: Zwischen 2008 und 2015 gab es keinen Kontakt zum Patienten. Der aufgrund starker Schmerzen vereinbarte Termin im Frühjahr 2016 erbrachte einen Hinweis auf die Manifestation einer Periimplantitis bei den im Jahre 2000 gesetzten Implantaten. Der Verdacht wurde durch eine Panoramaschichtaufnahme radiologisch bestätigt. Die betroffenen Implantate mussten entfernt werden. Zurück blieben erneute Freiendsituationen und zwei nicht unerhebliche Knochendefekte (Abb. 30–37).

Fazit: Die fehlende Kooperation des Patienten, gepaart mit den schlechten Ausgangsbedingungen, und die weiter bestehende Parodontopathie ließen dieses Ergebnis erwarten. Selbstkritisch ist hier die fehlerhafte Patientenselektion zu beurteilen. Auch die Insertion der Implantate ist kritisch zu bewerten.

Erfolg? Misserfolg? Die Lernkurven.

Implantate sind zum festen Bestandteil prothetischer Konzepte geworden. Wie sehr sich die Implantologie in der Zahnheilkunde etabliert hat, ist unter anderem auch an der hohen Akzeptanz dieser Versorgungsform bei Patienten zu erkennen. Implantate werden von Patienten aktiv eingefordert. Aus Patientensicht ist die Bewertung einfach, er sieht die „einmalige“ Belastung durch die Insertion der künstlichen Zahnpfeiler im Vergleich zur lang andauernden und öfters Schmerzen verursachenden Parodontaltherapie. Zudem wird aus Patientensicht Implantaten der Vorteil einer „lebenslangen“ Versorgung zugeschrieben.

Aus zahnärztlicher Sicht kann diese Sichtweise weder uneingeschränkt geteilt noch unterstützt werden, hier muss die Auswertung entsprechender Langzeitdaten im Vordergrund stehen.

Langzeiterfolg von Implantaten

Die Erfahrungen der vergangenen drei Jahrzehnte, die bei der Insertion künstlicher Zahnpfeiler und deren Versorgung mit Zahnersatz gesammelt werden konnten, sind positiv. Unabhängig von der Art der Insertion weisen Implantate einen sehr guten Langzeiterfolg auf. Dieser ist im Oberkiefer etwas geringer ausgeprägt als im Unterkiefer, die Verlustraten sind jedoch – auch im Vergleich zu anderen prothetischen Versorgungsformen – gering.

Risikofaktoren

Limitierend auf den Langzeiterfolg wirken sich u. a. Lifestyle-Faktoren (hier ist vor allem der Nikotinabusus zu nennen), fehlerhafte Insertionstechniken, Mängel in Nachsorge und Mundhygiene sowie nicht sanierte Parodontalerkrankungen aus.

Lernkurven

Die in vorliegendem Beitrag vorgestellten Fälle 1 bis 3 bestätigen die positiven Langzeiterfahrungen mit Dentalimplantaten, bei korrekter Indikation, sorgsamer Durchführung und regelmäßiger Nachsorge. Die Patienten sind auch nach zwei Jahrzehnten mit ihren implantatprothetischen Versorgungen zufrieden und es sind keine relevanten negativen Veränderungen zu sehen. Beeindruckend aus meiner Sicht ist, dass selbst bei Nichtzutreffen von Bestandteilen der Anforderungsliste an den Patienten (z. B. die mäßige Compliance in Fall 2) von einer Langzeitstabilität der Implantatversorgung ausgegangen werden kann – wenn der „Rest stimmt“.

Überwiegt jedoch der Anteil der Negativliste (mangelhafte Compliance, schlechte Mundhygiene, nicht sanierte Parodontalerkrankung, Nikotinabusus), dann kann eine Patientenversorgung auch zur Tragödie werden, wie im Patientenfall 5 dargestellt.

Erhebliche Komplikationen können auf mangelhafte Operationstechniken zurückgeführt werden, hier sei auf den vierten Patientenfall verwiesen. Ein einziger Punkt in der Behandlungskette wies offensichtlich Mängel bei der alio loco verlaufenen Augmentation (Sinuslift-OP) auf. Im DVT-Befund unauffällig, war das neu geschaffene Implantatlager insuffizient und konnte den inserierten Implantaten kein Jahr ausreichend Halt geben. Dies hatte den Verlust von drei Implantaten und der Suprakonstruktion unter Hinterlassung eines nicht unerheblichen Defektes zur Folge – ein vollständiger Misserfolg!

Mein persönliches Resümee

Die Implantologie ist die entscheidende Weiterentwicklung in der Zahnheilkunde der letzten dreißig Jahre – dies steht außer Frage.

Dank der Optionen, die uns der heutige Stand der Implantologie bietet, vermögen wir Patienten zu versorgen, die früher mit konventionellem, nicht implantatunterstütztem Zahnersatz wesentlich schlechter, mitunter sogar nicht zufriedenstellend behandelt werden konnten.

Aufgrund wesentlich verbesserter Implantatoberflächen und verfeinerter Insertionstechniken hat sich die Implantologie zu einem sehr sicheren Verfahren etabliert, die in der Frühphase der oralen Implantologie so gefürchteten Frühkomplikationen sind selten geworden.

Dennoch: Auch die Implantologie birgt Licht und Schatten. Neben den individuellen Fähigkeiten des Implantierenden und seinen Limitationen, erhalten eine korrekte Einteilung des Schweregrades sowie die Beurteilung des Patienten, seine Kooperationsfähigkeit und -willigkeit, immer größere Bedeutung.

Implantologie ist vor allem aufgrund des hohen Maßes an Invasivität, der entstehenden Kosten und der Tatsache, dass es sich bei einer Implantation in der Regel immer um einen Wahleingriff handelt, per se zur Nachhaltigkeit verpflichtet. Und – sie ist nicht so spielend einfach, wie oftmals vermittelt. Sie birgt Triumphe, sie birgt aber auch Tragödien.

Der Artikel ist im Implantologie Journal 1+2/2017 erschienen.