Implantologie 03.04.2017

Komplexe Knochenaugmentation und Alternativen

share

Ausreichend Alveolarknochen für das knöcherne Implantatlager und knöcherne Unterstützung der gingivalen Weichgewebe ist Voraussetzung für eine erfolgreiche dentale Implantation und ein ideales ästhetisches Ergebnis. Komplexe Augmentationen stellen eine Herausforderung dar und sind intensives Forschungsfeld. In diesem Fachbeitrag werden komplexe Knochenaugmentationen und Alternativen diskutiert. Diese Arbeit ist ein Detail-Update der im Implantologie Journal 2/2013 erschienenen Publikation „Knochenaugmentation komplexer Defekte – Eine aktualisierende und ergänzende Übersicht“ unter Berücksichtigung weiterer Primärpublikationen.1–4

Die Institut Straumann AG ist eine der wenigen globalen Implantatfirmen, welche, zeitgleich mit Skandinaviern, die Implantologie als Pionier mitbegründet hat. Straumann bietet eine klassische Linie Tissue Level-Implantate und moderne Bone Level-Implantate. Implantate dieses Unternehmens gehören zu den wenigen, welche mit der SLActive-Oberfläche eine wissenschaftlich belegte, verbessernde dritte Oberflächentechnik neben dem allgemeinen Sandblast und Etching aufweisen.5 Es ist die einzige Firma, welche eine Dreifach-Technik für alle Implantate bietet. Das Unternehmen bietet auch Roxolid, eine Metalllegierung aus Titan und Zirkon, mit erhöhter Bruchfestigkeit beim guten Knochenanwuchs an.6 Im Jahr 2015 erfolgte zur IDS die Markteinführung einer zweiten Version von Bone Level-Implantaten mit derselben prothetischen Anbindung. Neben den BL-Implantaten wurde das BLT-Implantat eingeführt, wobei das „T“ für „tapered“ steht. Auf der Basis der zehnjährigen Erfahrung mit dem BL-Implantat wurde dabei die Apex des Implantates zugespitzt (tapered), was eine erhöhte Primärstabilität ohne erhöhten Druck im marginalen Lager erreicht.7 Der Spitzenwinkel wurde so gewählt, dass die Konusspitze mit 5 mm länger als bei anderen „Tapered“-Implantaten ist und damit eine bessere lagerentlastende Stabilität erreicht. Der übrige Körper ist parallelwandig und erlaubt einen kalkulierbaren Lagerdruck in komplex augmentierten Situationen.

Die verschiedenen Aspekte der Tissue Level-Konzepte sind bekannt.8 Dieses Konzept hat den Nachteil des nicht sicher vermeidbaren Materialrandes supragingival. Es ist ein klassisches Design, das einen sehr guten marginalen Knochenerhalt über sehr lange Zeit erreicht. Allerdings können korrekt prothetisch versorgte moderne Bone Level-Implantate einen adäquaten Erfolg erzielen und sind daher in der Breite heute marktbestimmend.9 Es erfüllen aber nicht alle Systeme die idealen Anforderungen zum Erhalt des marginalen Knochens. Fünf wesentliche Elemente zählen dazu:

- Konische Anbindung zur Vermeidung von Microleakage.

- Dreifach behandelte Oberfläche zur Optimierung des Übergangs von Primär- zu Sekundärstabilität.

- Platform Switch zur Berücksichtigung der biologischen Breite.

- Taillierter Designübergang zum Abutment, um eine Kontraktion der Gingiva zu begünstigen.

- Prospektive klinische Studien, welche den Erfolg dokumentieren.

In dieser Fallserie werden Anwendungen des Straumann BLT-Systems gezeigt.

Grundlagen der Knochenheilung und Augmentation

Für das Verständnis von Knochenheilung und Augmentationsoptionen bei komplexen Defekten wird auf die Vorarbeiten verwiesen.1,3,4 Zusammenfassend ist Folgendes festzuhalten: Insgesamt kann zwischen drei Techniken unterschieden werden (Abb. 1):

Schalentechniken: stabile GBR mit alloplastischen Schalen, Knochenschalentechniken

Blocktechniken: massive Blöcke oder Blöcke mit interkonnektierendem Porensystem (autolog, allogen, xenogen oder alloplastisch)

Osteotomietechniken: Distraktionsosteogenese, Sandwich-Techniken und Bone Split

Die detaillierte Darstellung dieser verschiedenen Techniken und die sinnvollen Optionen werden in detaillierten Folgeartikeln bearbeitet, da sich seit dem ursprünglichen Übersichtsartikel von 2013 (Implantologie Journal 2/2013) zahlreiche neue technische Aspekte ergeben haben und laufende Entwicklungen in dieses Thema einfließen. Stand heute gilt:

Eigenknochen ist das beste Material, wenn es partikulär oder als frische Spongiosa verwendet wird. Der Heilungsprozess ist analog der Spaltbruchheilung in vier Phasen geteilt:10–13 Aseptische Entzündung zur Chemotaxis pluripotenter Zellen, lockeres Ersatzgewebe (Soft Callus), spezifische Gewebsdifferenzierung (Mineralisierung zum Hard Callus), Remodeling zur funktionellen Restitution des Knochens.

Eine sinnvolle komplexe Augmentationstechnik ist die Schalentechnik. Hierbei gibt es viele verschiedene Techniken: Autologe Schalen (Khoury-Schalen), Laktid-Membranen (Iglhaut-Technik), metallverstärkte PTFE-Membranen, Titanmembranen, bedingt auch allogene Knochenschalen. An modernen 3-D-basierten Verbesserungen sind die Yxoss-Titangitter von ReOss/Geistlich und die 3-D-angepassten Membranen (Draenert-modifizierte Iglhaut-Technik) zu nennen.4,14–20 Schnittführungen sollten nach Möglichkeit große Eröffnungen und Dehiszenzrisiken vermeiden.

Augmentationstechniken und Alternativen

Der knöcherne Defekt nach Zahnverlust

In der präprothetischen Chirurgie vor dentaler Implantation stellt der knöcherne Defekt eine häufige Indikation für die operative Behandlung dar.21–24 Die Zahnlosigkeit führt in den Kiefern zu Knochenresorptionen.22–27 Analog zu den Indikationen für Knochenaugmentationen können die komplexen Knochendefekte indikationsspezifisch unterschieden werden. Es sind im Wesentlichen fünf Anwendungen zu unterscheiden:

- vollständige Zahnlosigkeit eines Kiefers

- der Frontzahnbereich

- die indirekte und direkte Sinusbodenelevation

- Alveolarkammaufbau im Oberkieferseitenzahnbereich

- Alveolarkammaufbau im Unterkieferseitenzahnbereich

Vollständige Zahnlosigkeit eines Kiefers

Beim vollständig zahnlosen Kiefer stellt sich in der Planung einer implantatprothetischen Versorgung vordringlich die Frage, ob eine festsitzende oder herausnehmbare Arbeit angestrebt wird, da dies wesentlich den Bedarf nach einer Augmentation beeinflusst. Grundsätzlich ist hier auch die Frage nach dem Resorptionsstatus der Kiefer wichtig, da die Verschmälerung des Alveolarkamms und die vertikale Resorption nicht isoliert lokal stattfindet, sondern mit einer resorptionsbedingten Prognathie und einer relativen transversalen Verschmälerung des Oberkiefers einhergeht. Da hier eine Kontrolle der prothetischen und chirurgischen Planungsbasis mangels Orientierungsoptionen an Restzähnen schwierig ist, erscheint eine 3-D-Planungskontrolle sinnvoll.

Geneigte Implantate mit dem Pro Arch-System

Die analogen Begriffe für diese Versorgungen sind wissenschaflich „All-on-“ Versorgungen oder die abgeleiteten Markenabwandlungen „All-on-4“ (Nobel Biocare) oder „Pro Arch“ (Straumann). Geneigte Implantate sind eine Option, den Sinus maxillaris und den Nervus alveolaris inferior zu umgehen und dennoch ein breites Abstützungspolygon ohne vertikalen Knochenaufbau zu erreichen. Sie sind daher für Fälle, in welchen eine Knochenaugmentation nicht infrage kommt, eine Option und ggf. auch eine Sofortbelastungsindikation (Abb. 2).29,29 Die Versorgung erfolgt zwingend verblockt. Erfahrungen stützen die Literaturdaten und zeigen gute Ergebnisse.

Empfehlenswert ist bei dieser Anwendung eine Verblockung über eine Implantbridge, welche mechanisch günstig die Kraftverteilung erlaubt. Alternativ ist eine Balkenversorgung für eine herausnehmbare Arbeit möglich und bei bestimmten Bisshöhen grundsätzlich sinnvoll. Die Technik wurde und wird kontrovers diskutiert. Bei korrekter Indikationsstellung und Durchführung ist die Methode aber eine gute Option bei bestimmten Patientengruppen.

Der Frontzahnbereich

Nach dem Verlust von Frontzähnen kommt es rasch zu einem Verlust von Alveolarknochen, insbesondere in vertikaler und sagittaler Richtung.30,31 Wobei es zunächst aufgrund der dünnen, vestibulären Knochenlamelle zu anterioren Knochenresorptionen kommt, die später in vertikale Verluste übergehen. Es ist in einem Großteil der Fälle eine Knochenaugmentation nötig, wenn eine sinnvolle Sofortimplantation versäumt wurde.31,32 Eine sinnvoll geplante Sofortimplantation ist vorzuziehen. Anatoforme Implantatdesigns können diesen Ansatz optimieren. Es ist auch ein Sofortbelastungskonzept möglich (Abb. 3).32–36 Ergebnisse, welche diesen Daten entgegen stehen, müssen auch in Bezug auf Implantatdesign und Biomaterialoberflächen diskutiert werden.37–39 In der Unterkieferfront und in den Bereichen der lateralen Oberkieferschneidezähne sind Niederquerschnittsimplantate mit einem Durchmesser von 3 mm oder darunter indiziert und für eine Einzelkronenversorgung eine mögliche Option (Abb. 4).

Die indirekte und direkte Sinusbodenelevation

Im Oberkieferseitenzahnbereich kommt es nach Zahnverlust zunächst zu einer Ausdehnung der Kieferhöhle mit Knochenresorption von kranial nach kaudal ohne Veränderung der Alveolarkammhöhe, welche durch Anheben des Kieferhöhlenbodens und entsprechender Augmentation (Sinusbodenelevation) zu behandeln ist.40 Man unterscheidet dabei zwei Techniken:

Die direkte Sinusbodenelevation wird transoral, unter Erhalt der Kieferhöhlenmembran, präpariert (Abb. 5).41–43

Die indirekte Technik nach Summers.46,47 Hierbei wird mit Osteotomen über den Bohrlochzugang von krestal der Sinusboden indirekt angehoben.

Komplexer Alveolarkammaufbau

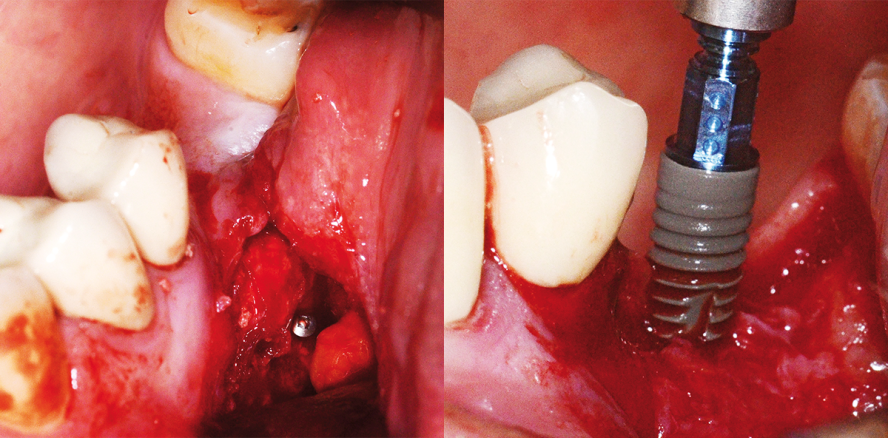

Im Falle eines echten absoluten Alveolarkammhöhenverlustes kann eine vertikale Knochenaugmentation oder bei großen seitlichen Defekten eine Lateral-Ridge-Augmentation indiziert sein. Für kleinere komplexe Defekte kann, ggf. auch mit simultaner Implantation, eine Schalentechnik mit PTFE-Membran erfolgen (Abb. 6). Bei mittleren und großen vertikalen Defekten, insbesondere mit Freiendsituation, ist eine autologe Schalentechnik sinnvoll (Abb. 7 und 8). 3-D-Schalentechniken sind vorteilhaft und verkürzen die OP-Zeiten bei besserer Passung (Abb. 9).4 Diese komplexe und schwierige Indikation bedarf umfangreicherer Ausführungen an anderer Stelle.

Ultra-Short-Implantate als Alternative im Seitenzahnbereich

In Fällen geringer Knochenhöhe und bei Verweigerung eines Knochenaufbaus kann eine Versorgung mit kurzen Implantaten erfolgen (Abb. 10). Die grundsätzliche Idee dieser Technik rührt von der bekannten Krafteinleitung in den ersten 5 mm des marginalen Knochens her.46,47 Zahlreiche Studien belegen den Langzeiterfolg auch im Vergleich zu den Komplikationen bei vertikalem Knochenaufbau, wobei eine verblockte prothetische Versorgung mit Implantaten normaler Länge sinnvoll erscheint.48–51

Eine ausführliche Literaturliste steht hier zum Download bereit.