Implantologie 25.07.2024

Möglichkeiten von zweiteiligen Keramikimplantaten

share

Dieser Beitrag richtet sich vor allem an implantologisch tätige Zahnärztinnen und Zahnärzte, die Keramikimplantate (Zirkoniumdioxidimplantate) in ihr Behandlungsportfolio aufnehmen wollen. Es soll anhand verschiedener Fallberichte aufgezeigt werden, welche Fälle sich mit einem Keramikimplantat genauso gut lösen lassen wie mit einem Titanimplantat.

Moderne Titanimplantate werden seit Jahrzehnten erfolgreich in der Zahnmedizin zum Verlust verloren gegangener Zähne eingesetzt. Mit dem sich weiter ausdehnenden Einsatz dieser allgemein sicheren Versorgungen, zeigten sich jedoch auch Limitationen dieses Versorgungstyps – von ästhetischen Einschränkungen im Frontzahnbereich wie durchschimmerndes Grau bei dünnem Gingivatyp oder freiliegende Implantatwindungen über Periimplantitis bis hin zu Entzündungsreaktionen auf Titan.2 Aus diesen Gründen stellte man sich sehr bald die Frage nach einem alternativen Werkstoff wie beispielsweise Zirkoniumdioxid. Bis solche Zirkoniumdioxidimplantate jedoch marktreif waren, vergingen Jahre. Vor allem mit den Problemen der Oberflächenrauigkeit und Bruchfestigkeit mussten die Hersteller kämpfen, weshalb zunächst nur einteilige Implantate zur Verfügung standen. Aufgrund der eingeschränkten prothetischen Einsatzfähigkeit solcher Implantate wurden dann die neuen Generationen zweiteiliger Keramikimplantate entwickelt.

Bei der Auswahl eines Implantatsystems sollte man u. a. auf Behandlungsgewohnheiten des Operateurs sowie Übereinstimmung mit dem Praxiskonzept achten. Bei den hier vorgestellten Fallbeispielen von Keramikimplantaten handelt es sich ausschließlich um Fälle, die mithilfe des Keramikimplantats Zeramex XT (CeramTec) gelöst wurden. Die Vorteile des hier verwendeten Implantats sieht der Autor darin, dass es vom Handling her einem konischen Titanimplantat mit Innenverbindung ähnlich ist. Außerdem ist es sehr flexibel einsetzbar, da es in verschiedenen Durchmessern sowie unterschiedlichen Längen erhältlich ist und die Möglichkeit einer komplett geschlossenen Einheilung besteht.

Patientenauswahl

Neben den klinischen Gegebenheiten, auf welche im nächsten Abschnitt eingegangen wird, ist die korrekte Patientenauswahl für Eingriffe in Zusammenhang mit Keramikimplantaten essenziell.

Wenn das Praxiskonzept auf Keramikimplantate ausgelegt ist, wird auch der Patientenfokus auf eine metallfreie Versorgung gelenkt. Patienten, welche für eine Implantation mit Keramikimplantaten infrage kommen, sind solche, die anamnestisch zahlreiche Unverträglichkeiten, vor allem gegen Titan oder sogar Allergien gegen andere Metalle, angeben. Zudem ist die Behandlung mit Keramikimplantaten bei Patienten indiziert, bei denen der Wunsch nach einer maximal ästhetischen Zahnersatzversorgung gewünscht ist.4, 14 In diesem Zusammenhang wertet ein keramisches Implantat vor allem im Frontzahnbereich das ästhetische Ergebnis auf. In diesen Fällen raten wir konkret zur Verwendung von Keramikimplantaten, wenn keine klinischen Faktoren dagegensprechen. Vor allem bei einem dünnen Gingivatyp, bei dem möglicherweise beim Einsatz von Titanimplantaten eine dunkle Schattierung auftritt, haben die weißen Implantate Vorteile. Dadurch kann z. T. auch ein Bindegewebetransplantat aus dem Gaumen, mit allen bekannten Begleiterscheinungen (zweites OP-Gebiet, unvorhersehbare Blutung, lang andauernde schmerzhafte Heilung etc.), vermieden werden.

Klinische Fallbeispiele

Im Folgenden werden klinische Situationen vorgestellt, die aussichtsreich mittels Keramikimplantat gelöst werden können.

1. Klassische Spätimplantation: Einzelzahnimplantat in kleineren Schaltlücken

Eine Schaltlücke im Seitzahnbereich, d. h. in Molaren- oder Prämolarenregion, stellt vor allem für Beginner mit Keramikimplantaten eine übersichtliche Einsteigersituation dar, insbesondere bei Fällen ohne größere augmentative Maßnahmen. Vorsicht sollte man jedoch dann walten lassen, wenn der Patient unter starkem Bruxismus leidet oder das Verhältnis von Implantat zu Kronen stark in Richtung Krone tendiert (d. h. mehr als 1:1) oder aufgrund von Verlust der vertikalen Dimension die Kronen sehr lang erscheinen. Fallbeispiel 1 zeigt den Verlauf einer übersichtlichen Implantation im Seitzahnbereich in Regio 36 (Abb. 1a–f).

2. Sofortimplantation: Einzelzahnimplantat in kleineren Schaltlücken

Im Fall der Sofortimplantation mittels Keramikimplantat gelten folgende Prämissen:

- Anlage des Bohrkanals bei Frontzahnimplantaten palatinal, um die vestibuläre Lamelle zu schonen.

- Anlage des Bohrkanals bei Seitenzähnen in der Bi- bzw. Trifurkation.

- Auffüllen der Jumping Gaps mit partikulärem Material, wenn diese größer/gleich 2 mm sind.15, 17

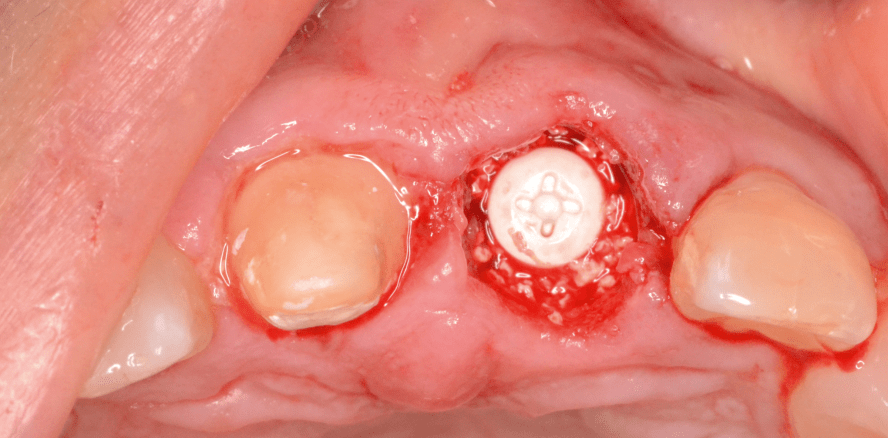

Das Fallbeispiel 2 zeigt den klassischen Verlauf einer Sofortimplantation in Regio 21. Der betreffende Zahn 21 musste aufgrund persistierender Beschwerden nach Wurzelbehandlung und WSR sowie zunehmender Lockerung entfernt werden (Abb. 2a–c). Das Implantat wurde nach komplikationsloser Extraktion leicht angewinkelt in der palatinalen Wand verankert, im vestibulären Bereich wurde vor und nach der Implantation marginal augmentiert (Abb. 2d–g). Nach circa fünf Monaten Einheilung erfolgten die Freilegung mittels Rolllappentechnik (Abb. 2h) und die anschließende Versorgung mit Zirkoniumdioxid-Abutment und individuell verblendeter Zirkonkrone auf Zahn 11 (Abb. 2i–k).

3. Sinusliftoperation

Der geschlossene oder offene Sinuslift im Oberkieferseitzahnbereich stellt für viele implantologisch tätige Zahnärzte ein Standardverfahren für Knochenaufbau im Zusammenhang mit der Implantation dar.18 Daher stellt sich die Frage, inwieweit dieser auch bei Keramikimplantaten eingesetzt werden kann. Für eine simultane Implantation und Sinusaugmentation sollte eine relativ hohe Restknochenhöhe vorliegen, um das Implantat primärstabil inserieren zu können – je nach Knochenqualität und -quantität sowie Durchmesser und Länge des zu inserierenden Implantats kann nach den Erfahrungen des Autors das Implantat in der Regel bei rund 5 mm Restknochen bis zum Sinus maxillaris relativ sicher inseriert werden.19 Im vorliegenden Fall wurde dementsprechend vorgegangen.

Bis zur Kieferhöhle besteht ein Restknochenangebot von 5 mm in Regio 25 bzw. 7 mm in Regio 24. Es wurde daher eine simultane Implantation und externe Sinusbodenelevation geplant (Abb. 3a). Dabei wurde zur Augmentation ein Gemisch aus xenogenem und allogenem Knochengranulat in Kombination mit PRGF eingesetzt. Anschließend wurden zwei Implantate primärstabil inseriert, wobei aufgrund des weichen Oberkieferknochens und der Positionierung des Implantatapex in der Kieferhöhle auf den Gewindeschnitt verzichtet wurde (Abb. 3b und c). Nach fünf Monaten Einheilzeit wurde anschließend chirurgisch freigelegt (Abb. 3e) und mit keramischen Abutments (Abb. 3f) und verblockten Zirkonkronen (Abb. 3g und h) versorgt.

Liegen andererseits Fälle vor, in denen sehr wenig Restknochen (weniger als 5 mm) zur Verankerung des Implantats zur Verfügung steht, geht die Empfehlung eindeutig zu einem zweizeitigen Vorgehen, d. h. die Implantation von Keramikimplantaten sollte erst nach Integration des Augmentats in einem zweiten Eingriff circa vier bis sechs Monate später erfolgen.

Auch bei komplexen Versorgungen können Keramikimplantate verwendet werden. In diesen Fällen ist ebenfalls auf einige Besonderheiten zu achten. Prinzipiell können Keramikimplantate zu Brücken verbunden werden. Häufig ergeben sich auch Knochenaugmentationen im Zusammenhang mit solchen größeren Versorgungen. Wie im Fallbeispiel 3 gezeigt, können laterale Augmentationen geringen und mittleren Umfangs an Keramikimplantaten angewendet werden, genauso wie Sinusbodenaugmentationen bei entsprechender Restknochenhöhe.

Zusammenfassung und Diskussion

In vielen klinischen Situationen können Patienten mit Keramikimplantaten äquivalent zu Titanimplantaten versorgt werden.1, 6, 12 Vor allem wenn es sich um eine ästhetisch anspruchsvolle Frontzahnversorgung handelt, sollte dem Patienten die Alternative zum Titanimplantat angeboten werden. Wünscht der Patient eine komplett metallfreie Versorgung, kommt man an der Insertion von Keramikimplantaten in den meisten Fällen nicht vorbei. Alternative in solchen Fällen wäre lediglich, wenn möglich, eine rein zahngetragene Brückenvariante aus Vollkeramik.

Auch muss den konstruktionstechnischen und materialtechnischen Unterschieden von Keramikimplantaten gegenüber Titanimplantaten, wie den nicht selbstschneidenden Gewindegängen, Rechnung getragen werden.13 Daher erscheint die Implantation mit einer entsprechenden Primärstabilität von mindestens 25 Ncm Eindrehkraft in sehr weichen Knochen (D3–D4) wie beispielsweise in der distalen Molarenregion des Oberkiefers oder im umfangreich augmentierten Bereich deutlich erschwert.

Ähnliches gilt für die Sinusbodenaugmentation mit geringer Resthöhe an Eigenknochen: Soll ein Keramikimplantat eingesetzt werden, empfiehlt sich ein zweizeitiges Vorgehen, d. h. die Implantation sollte erst ca. vier bis sechs Monate nach Augmentation stattfinden.

Beachtet man diese Punkte, stellt die Implantation mit zweiteiligen Keramikimplantaten eine Alternative zu Titanimplantaten dar. Es können Primärstabilitäten erzielt werden, die mit denen von Titanimplantaten vergleichbar sind. Vor allem die Weichgewebe zeigen eine hervorragende Adaptation an Keramikimplantate, sodass in vielen Fällen auf zusätzliche weichgewebechirurgische Verfahren verzichtet werden kann.10

In der prothetischen Phase gestalten sich die Arbeitsabläufe und die prothetische Flexibilität ähnlich wie bei gängigen Titanimplantatsystemen.

Dieser Artikel ist im IJ Implantologie Journal erschienen.