Implantologie 08.12.2017

Next Generation – das zweiteilig verschraubte Keramikimplantat

share

Waren Keramikimplantate in der Vergangenheit eher eine Domäne der ganzheitlichen Zahnmedizin, stellen sie heute ebenfalls in der allgemeinen implantologischen Praxis eine Ergänzung und Erweiterung des Behandlungsspektrums dar. Folglich sind auch auf renommierten Fachkongressen oder in Fachpublikationen immer mehr Beiträge zu Keramikimplantaten zu finden. Die Gründe hierfür wurden bereits mehrfach in der Fachliteratur beschrieben.1 Nicht nur die zunehmende Nachfrage seitens der Patienten spielt dabei eine Rolle, sondern das Material Zirkon bringt auch konkrete fachliche Vorteile mit sich.2

Die verbesserte Ästhetik ist eines der Hauptargumente der Befürworter von Keramikimplantaten. Natürlich kann aber auch mit Titanimplantaten eine hervorragende Ästhetik erzielt werden – sofern eine ausreichende Schleimhautdicke von mindestens 2 mm vorhanden ist. Anderenfalls kann es bei einem dünnen gingivalen Phänotyp zu einem grauen Durchschimmern von Abutment oder Implantat kommen.3 Die Lösung wäre in solchen Fällen die Verwendung von vollkeramischen Abutments, welche jedoch in Verbindung mit Titanimplantaten zu Abrieb bis hin zur Zerstörung des Implantat-Interfaces führen können. Die alternative Verdickung der Mukosa durch Bindegewebsgraft bedeutet einen weiteren Eingriff mit entsprechender Morbidität für den Patienten. Beides kann durch den Einsatz von Keramikimplantaten vermieden werden.

Aus der klinischen Erfahrung heraus ist jedoch das wesentliche Argument für Keramikimplantate die hervorragende und nahezu durchgängig entzündungsfreie periimplantäre Weichgewebssituation. Auch wenn dem Keramikimplantat entsprechende Langzeitevidenz noch fehlt, liegen bereits die ersten Fünf-Jahres-Ergebnisse vor.4 Periimplantitis wurde bei Keramikimplantaten bisher klinisch nicht beobachtet.5 Gründe hierfür sind nach ersten Erkenntnissen die exzellenten biologischen Eigenschaften der Keramik: eine geringe bakterielle Adhäsion an Keramikoberflächen, signifikant bessere periimplantäre Weichgewebsdurchblutung sowie keine Biokorrosion mit Freisetzung von TiO2-Partikeln und nachfolgender Gewebsreaktion, wie es in neueren Studien bei Titanimplantaten bereits beobachtet wurde.6–10

Moderne Keramikimplantatsysteme

Die genannten Vorteile und die gestiegene Nachfrage haben zu einer rasanten Weiterentwicklung vor allem im Bereich des Materials und des Oberflächendesigns der Implantate geführt. Moderne Herstellungsverfahren (HIP – Hot Isostatic Postcompaction) und die Kombination von Zirkondioxid mit anderen Keramiken, wie Yttrium und Aluminiumoxid, ermöglichen heute Biegefestigkeiten von 1.200 MPa (Y-TZP-A, 0,5 % AlO3) bis zu 2.000 MPa (ATZ, 20 % AlO3).11,12 Moderne raue Oberflächengestaltung durch Edelkorundstrahlung, thermische Säureätzung, Lasermodulation oder Vorabstrukturierung der Pressform sorgen für eine den Titanimplantaten nahezu gleichwertigem Bone-Implant-Contact (BIC) und damit zu gleichwertiger Osseointegration.13

Die hier beschriebene Entwicklung der Keramikimplantologie und deren zunehmende Relevanz wurden auch von der Industrie erkannt. Fast alle renommierten Implantatanbieter haben derzeit auch Keramikimplantate in ihr Produktportfolio aufgenommen. Materialbedingt sind dabei heute noch die Mehrzahl der angebotenen Keramikimplantate einteilige Systeme. Abutment und Implantat bestehen aus „einem Stück“ (Monoblock), wodurch sie als hermetisch dicht gelten (keine separate Abutmentverbindung, kein Implantat-Interface). Sie haben den Vorteil, dass sie in der Versorgung der gewohnten Tätigkeit des Zahnarztes mit Abformung und Zementierung einem natürlichen Zahn sehr nahe kommen.

Jedoch kann die restaurative Versorgung auf einteiligen Implantaten eben nur durch Zementieren der Restauration erfolgen, welche daher nicht reversibel bzw. flexibel ist. Die Implantatschulter definiert die Lage des Kronenrandes und entspricht der Zementfuge. Nachdem die Zemententfernung 1,0 mm bis 1,5 mm subgingival nicht mehr zuverlässig gewährleistet werden kann, sollte die Implantatschulter und damit der Kronenrand möglichst epigingival platziert werden.14 Im Frontzahnbereich ist eine epigingivale Platzierung der Implantatschulter jedoch aus ästhetischen Gründen nur in seltenen Fällen möglich. Kommt es zu supragingival liegender Implantatschulter oder ist die Implantatachse für die prothetische Restauration falsch ausgerichtet, kann dies nur durch das Beschleifen des Implantates korrigiert werden. Dies birgt jedoch das Risiko einer Verletzung der Materialstruktur (Phasentransformation durch Mikrocracks) des gesamten Implantatkörpers.

Dies sind unter anderem auch Gründe, warum auch in der modernen Titanimplantologie zweiteilige Systeme als Goldstandard gelten und einteilige Titanimplantate nur noch in seltensten spezifischen Indikationen zu finden sind. Zweiteilige Systeme decken fast alle Indikationen ab, ermöglichen unbelastete Einheilphasen sowie einzeitige, augmentative Verfahren, sie sind reversibel und flexibel.

Herausforderung „Zweiteiligkeit“

Diese Argumente und Prinzipien gelten natürlich gleichermaßen in der Implantologie mit Keramikimplantaten. Nach wie vor stellt jedoch die Verbindung von hartem, nicht elastischem Zirkonabutment mit hartem, nicht elastischem Zirkonimplantat eine große Herausforderung für die „Zweiteiligkeit“ der Systeme dar.

Ein Pionier der zweiteiligen Zirkonimplantate ist die Firma Dentalpoint aus der Schweiz. Sie beschäftigt sich ausschließlich mit zweiteiligen Keramikimplantaten und brachte bereits 2006 das erste zweiteilige Keramikimplantat „ZERAMEX® Classic“ auf den Markt. Nach den Erfahrungen aus Studien, u. a. mit den Hochschulen in Genf und Bern, erfolgte die Weiterentwicklung zum „ZERAMEX® T“, einem konischen Zirkonimplantat mit hoher Primärstabilität. Auch heute noch wird dieser Implantattyp mit verbesserter Abutmentverbindung als „ZERAMEX® T Lock“ erfolgreich angeboten. Bei allen Generationen dieses Implantates erfolgte jedoch die Abutmentconnection durch ein Verkleben des Abutments mit dem Implantat. Man konnte somit die Vorteile eines zweiteiligen Systems, wie unbelastete Einheilphase, primärer Wundverschluss bei einzeitigen augmentativen Maßnahmen und flexible Abutmentauswahl, nutzen. Jedoch wird ein verklebtes zweiteiliges Implantat nach der Abutmentconnection zu einem einteiligen Implantat und unterliegt dann denselben Grundsätzen: Zementieren der Restauration, nicht mehr reversibel/flexibel und Lage Implantatschulter epigingival/Tissue Level.

Metallfreie Verschraubung

Eine wie bei Titanimplantaten übliche verschraubte Verbindung von Abutment und Implantat ermöglicht ein viel breiteres Indikationsspektrum. Keramik ist jedoch auf Druckkräfte stärker belastbar als auf Zug- oder Biegekräfte, welche bei Innenverbindungen und Metallverschraubungen auftreten können.15 Im Jahr 2013 wurde daher das ZERAMEX® P6 (Abb. 1) auf den Markt gebracht, welches sich mit seinem neuen Material ATZ (A-lumina T-houghend Zirconia mit 2.000 MPa Biegefestigkeit) bis heute bewährt hat. Durch einen Außenhex als Implantat-Abument-Interface werden interne Kräfte und Spannungsspitzen im Implantatkörper vermieden.16 Einen vollkommen neuen Ansatz birgt vor allem die metallfreie VICARBO-Schraube aus hochfester Karbonfaser (60 Prozent) und abgerundeten Gewindegängen. Laut Herstellerangaben erlaubt diese Schraube Anzugskräfte von bis zu 85 Ncm (empfohlen 25 Ncm). Auftretende Kräfte werden im Sinne eines Federelementes abgefangen und gleichmäßig im Implantatkörper verteilt.Die Außengeometrie des Implantates entspricht exakt der Außengeometrie des Straumann® SP-Implantates. Daher ist auch das chirurgische Protokoll das gleiche wie das Protokoll des Straumann® SP und kann mit demselben chirurgischen Instrumentarium gesetzt werden. Folglich unterliegt es jedoch auch denselben Indikationen und Kontraindikationen wie das Straumann® SP-Implantat: Der klassische tulpenförmige Halsbereich ist vor allem als „Tissue Level-Implantat“ für die Indikation „Molarenregion“ geeignet. Da verschraubt und zementfrei gearbeitet werden kann, kann das Implantat vor allem im Frontzahnbereich auch nahezu epikrestal platziert werden. Jedoch führt dies wie bei dem SP-Implantat zu einem Bone Remodelling im Bereich des Implantathalses, womit es für den ästhetischen Frontzahnbereich weniger geeignet erscheint. Aufgrund der tief ansetzenden und weiten Gewindegänge mit nicht allzu hoher Primärstabilität ist es vor allem für verzögerte Sofort- und Spätimplantation und nicht für Sofortimplantation geeignet. In logischer Konsequenz führte diese Indikationseinschränkung zur Entwicklung des dritten Mitgliedes der Produktfamilie: dem ZERAMEX® XT-Implantat.

Mit diesem Implantat wurden die Vorteile der beiden bereits bewährten Systeme kombiniert: der konische, hoch primärstabile Implantatkörper wurde mit der metallfreien, reversiblen VICARBO-Schraube sowie der hohen Festigkeit der ATZ-Keramik (2.000 MPa) versehen. Neu hinzugekommen ist die „Bolt-in-Tube“-Innenverbindung. Die vier am Abutment angebrachten Zinnen stehen bei vertikaler oder horizontaler Belastung außer Kontakt mit dem Implantatkörper. Sie dienen ausschließlich der Rotationssicherung des Abutments auf dem Implantat (Abb. 2), nehmen keine Kräfte auf und können daher sehr grazil gestaltet werden. Vertikale und horizontale Kräfte werden als Druckkräfte von auf der nach innen abgeschrägten Implantatschulter aufgenommen. Auf diese Weise werden Spannungsspitzen im Implantatkörper vermieden. Die Verbindung durch die VICARBO-Schraube unterliegt den gleichen Prinzipien wie das ZERAMEX® P6-Implantat. Die XT-Schraube konnte dabei aufgrund der Implantatgeometrie bei gleicher Leistung deutlich schmaler (Durchmesser des Schraubenkopfes 2,8 mm) gefertigt werden (Abb. 3), was einen gängigen Implantatdurchmesser von 4,2 mm ermöglicht.

Da bereits positive Erfahrungen sowohl zum Osseointegrationsverhalten und zu der Implantatgeometrie des ZERAMEX® T, als auch zur Stabilität der VICARBO-Schraube des ZERAMEX® P6 vorlagen, wurde präklinisch zusätzlich die neue Bolt-in-Tube-Verbindung nach ISO 14801 geprüft. Das in dieser dynamischen Ermüdungsprüfung mit 375 Ncm positive Ergebnis (lt. Herstellerangaben) und die bereits erfolgte CE-Zertifizierung ließen nun einen Einsatz des ZERAMEX® XT in ersten klinischen Pilotfällen zu, und in der Praxis konnte das weltweit erste ZERAMEX® XT-Implantat inseriert werden.

Patientenfall

Ausgangssituation

Im April 2016 stellte sich eine 56-jährige Patientin mit gutem Allgemeinzustand mit dem Wunsch nach Ersatz des Zahnes 46 vor. Der Zahn 46 wurde bereits circa ein Jahr zuvor, aufgrund immer wiederkehrender Zahnschmerzen, alio loco entfernt. Da die Patientin einen von einem Dermatologen ausgestellten Allergiepass auf Aluminium hatte und ihrer Meinung nach Titanimplantate Aluminium enthalten, kam für sie nur ein Keramikimplantat infrage. Ganz unrecht hatte sie mit ihrer Vermutung dabei nicht: Implantate aus Titan Grad 5 enthalten bis zu 6 Prozent Volumenanteil Aluminium. Das von den meisten Anbietern für den Implantatkörper verwendetet Reintitan Grad 4 enthält zwar kein Aluminium, jedoch bestehen die Abutments aus Titan Grad 5 oder sind aus einer Titan- Aluminium-Niob-Legierung (TAN) gefertigt. Ein vollkeramisches Abutment wäre im Molarenbereich kontraindiziert. Bei ausreichendem Knochenangebot wurde folglich im Juni 2016 ein ZERAMEX® P6-Implantat inseriert und im Oktober 2016 mit einer verschraubten metallfreien Einzelkrone versorgt.

Im Rahmen der präoperativen radiologischen Diagnostik (OPG) für die Implantation 46 ließ sich bei nicht eindeutiger Vitalität als Zufallsbefund eine periapikale Aufhellung der mesiobukkalen Wurzel an Zahn 36 feststellen. Die Patientin wurde hierüber informiert und ausführlich über notwendige endodontische Maßnahmen aufgeklärt, konnte sich jedoch zunächst nicht zur einer Behandlung des Zahnes 36 durchringen.

Erst nach Eingliederung der Krone auf dem Implantat 46 stimmte sie im Oktober 2016 einer Therapie zu, jedoch kam für sie die empfohlene endodontische Behandlung nicht infrage. Die Patientin bestand auf die Entfernung des Zahnes und den Ersatz durch ein weiteres Keramikimplantat. Geplant war zunächst, circa vier Monate nach Extraktion, ein weiteres Implantat zu inserieren.

Anfang November 2016 wurde der Zahn 36 folglich unter Lokalanästhesie unter Separieren der mesialen und distalen Wurzel schonend entfernt und die Wunde nach Kürettage der Alveole mit einer stabilisierenden Kreuznaht versorgt. Der Wundheilung verlief komplikationslos.

Als sich die Patientin vier Monate nach der Extraktion für die Weiterbehandlung vorstellte, zeigten sich ideale Weich- und Hartgewebsverhältnisse (Abb. 4), welche sich als Standardsituation für eine erste klinische Anwendung des Keramikimplantates ZERAMEX® XT anboten. Die Patientin wurde ausführlich über die Situation als „Pilotpatientin“, die Risiken und die noch fehlende Evidenz mit diesem Implantattyp aufgeklärt. Wohl nicht zuletzt aufgrund der positiven Erfahrungen mit dem Implantat 46 stimmte sie der Insertion zu.

Präoperative Planung

Die Auswahl des Implantates erfolgte mittels 3-D-Planungssoftware (SMOP, Swissmeda AG; Abb. 5). Auch wenn, wie in diesem Falle, kein schablonennavigierter Eingriff vorgesehen war, erlaubt diese Software eine sichere präoperative Planung. Zwar entspricht die Implantatgeometrie des Straumann Bone Level Tapered-Implantat nicht exakt der Geometrie des ZERAMEX® XT, jedoch lassen sich durch Verwendung der Bone Level Tapered-Schablone annähernd analog Länge, Durchmesser und Position auswählen.

In diesem Fall konnte ein Implantat mit einem Durchmesser von 4,2 mm und der Länge 10 mm vorgesehen werden. Die angegebene Länge entspricht dem enossalen Anteil des Implantates. Zu beachten ist, dass zum enossalen Anteil noch ein auslaufend geätzter Halsbereich mit 1,6 mm Höhe zur Berücksichtigung der biologischen Breite hinzukommt. Folglich weist ein 10 mm-Implantat de facto eine Gesamtlänge von 11,6 mm auf. Bei einer geringen Mukosadicke kann das Implantat jedoch 1 mm tiefer platziert werden, sodass nur noch ein Halsbereich von 0,6 mm suprakrestal verbleibt und der enossale Anteil nun 11 mm beträgt. Über die Veränderung der Abutmenthöhe lässt sich dieser Umstand zuzüglich 1 mm Gingivahöhe des Abutments zuverlässig planen. Für die Pilotphase standen zunächst nur Implantate mit lediglich 0,6 mm Halsbereich zu Verfügung.

Chirurgischer Eingriff

Unter Lokalanästhesie und nach krestaler Schnittführung erfolgten die Aufklappung und die Aufbereitung des Implantatbettes gemäß dem chirurgischen Protokoll. Aufgrund der analogen Implantatgeometrie entspricht dieses dem Protokoll des ZERAMEX® T. Nach Ankörnung mit dem Rosenbohrer erfolgte unter Beachtung der korrekten Implantatachse die erste Bohrung mit dem Pilotbohrer Durchmesser 2,3 mm auf die geplante Länge von 10 mm. Für die unterschiedlichen Längen stehen in der Folge formkongruente Profilbohrer zur Verfügung. So wird für die weitere Aufbereitung zunächst der Profilbohrer „small“ Länge 10 mm und Durchmesser 3,3 mm (Farbcodierung pink), danach der Profilbohrer „regular“ Länge 10 mm und Durchmesser 4,2 mm (Farbcodierung grün) ausgewählt (Abb. 6). Die untere Schulter des Profilbohrers entspricht hierbei der enossalen Länge des Implantates ohne den Halsbereich (Abb. 7).

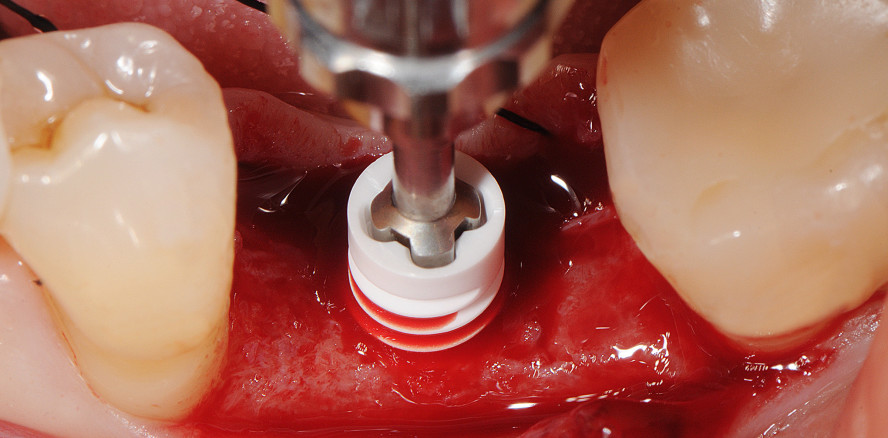

Da das Implantat nicht selbstschneidend ist und beim Eindrehen des Implantates der Werkstoff Keramik keine Temperatur ableitet, wie ein Titanimplantat, muss als letztes Instrument der Gewindeschneider auf die gesamte Implantatlänge eingesetzt werden (Abb. 8a). Das Implantat wurde im Anschluss mit einem Torque von 30 Ncm 0,6 mm suprakrestal platziert. Für das Einbringen des Implantates steht ein neues zur Bolt-in-Tube-Innenverbindung formschlüssiges Eindrehinstrument zur Verfügung, wodurch eine optimale Kraftübertragung gewährleistet ist (Abb. 8b und c). Die Einheilkappen sind deutlich flacher als bei dem ZERAMEX® P6-Implantat und ermöglichen einen einfachen primären Wundverschluss (Abb. 8d).

Prothetische Phase

Die klinische Erfahrung zeigt, dass sich für Keramikimplantate wie für Titanimplantate eine Einheilzeit von drei Monaten bewährt hat. Aufgrund des Pilotcharakters erfolgte jedoch im vorliegenden Fall erst nach vier Monaten der Reentry mit krestaler Inzision und Einbringen des Gingivaformers. Nach Abheilung der Weichgewebe (Abb. 9a und b) konnte zwei Wochen später offen abgeformt (Abb. 10) und das Meistermodell erstellt werden. Da es sich um ein zweiteiliges Implantatsystem handelt und die Abutments ebenfalls aus hochfester ATZ-Keramik bestehen, lassen sich diese – falls notwendig – entweder in der Praxis oder im Dentallabor durch Beschleifen individualisieren. Im vorliegenden Fall wurde die Abutmentschulter moderat an den Gingivaverlauf angeglichen und die Abutmenthöhe reduziert (Abb. 11). Im CAD/CAMVerfahren wurde eine monolythische Zirkonkrone aus Zolid FX (Fa. Amann Girrbach) mit okklusalem Zugang zum Schraubenkanal gefertigt (Abb. 12).

Analog einer Titanklebebasis wurde die Restauration mit dem Abutment verklebt (RelyX™ Unicem, 3M ESPE). Um jegliche möglichen internen Spannungen der keramischen Implantat-Abument-Verbindung zu vermeiden, geschieht dies intraoral im Mund der Patientin (Abb. 13a–c). Die mit dem Abutment verklebte Restauration konnte nun entnommen, Zementüberschüsse sicher entfernt und der Übergang poliert werden. Für die definitive Eingliederung ist der für die Abtumentschraube vorgegebene Anzugstorque von 25 Ncm einzuhalten. Nach Auffüllen des Schraubenkanals mit Teflonband wurde die Zugangskavität in üblicher Weise mit Composite verschlossen (Abb. 14).

Das Ergebnis ist eine metall- und zementfreie, verschraubte und reversible Einzelzahnrestauration (Abb. 15). Eine radiologische Kontrollaufnahme wurde jeweils postoperativ und vier Monate später bei Eingliederung der Restauration angefertigt. Im Vergleich zeigten sich stabile periimplantäre Knochenverhältnisse (Abb. 16). Ein weiterer Vergleich wird zur ersten Jahreskontrolle erfolgen.

Resümee

Haben sich die Keramikimplantate durch die rasante Weiterentwicklung in Erfolgsraten, Material und Oberflächengestaltung den Titanimplantaten bereits deutlich angenähert, können nun auch, wie im vorliegenden Fall geschildert, die hinsichtlich Titanimplantaten gewohnten chirurgischen und prothetischen Protokolle übernommen werden. Dies ist sicherlich ein wichtiges Argument für die weitere zukünftige Akzeptanz von Keramikimplantaten in der implantologischen Praxis. Das neue Keramikimplantat (ZERAMEX® XT) weist aufgrund seines konischen Implantatkörpers und der engen Gewindegänge eine hohe Primärstabilität auf und kann wegen der Option einer zementfreien Verschraubung wahlweise Bone Level platziert werden. Damit schließt sich eine Lücke: Neben dem bereits für den Seitenzahnbereich bewährten ZERAMEX® P6 scheint nun mit dem ZERAMEX® XT auch für den ästhetischen Frontzahnbereich eine metallfreie und flexible Alternative zur Verfügung zu stehen (Abb. 17). Weitere klinische Studien müssen folgen.

Die vollständige Literaturliste gibt es hier.

Der Beitrag ist im Implantologie Journal 12/2017 erschienen.