Implantologie 26.07.2011

Die Wundheilung in der Implantologie verbessern

Die moderne orale Implantologie unterscheidet sich deutlich von ihren Vorläufern: der etruskischen Kultur, die offensichtlich bereits 600 Jahre A.D. die Technik der Überkronung mit Gold beherrschte oder das zur gleichen Zeit von Attila beschriebene Einbringen eines sorgfältig geschliffenen Steins bei einer in der jetzigen Türkei gefundenen Mumie oder der Kultur der Mayas mit der Kunst der Einzelzahneinbringung aus muschelartigem Material 700 Jahre P.D. (Becker 1999; Sprang 2004 ).

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts versuchte man den Patienten mit Zahnersatz aus Elfenbein zu helfen. Aber auch dort gab es das Problem, dass sich nach Resorption des um den Zahnersatz gebildeten Knochens „das Implantat“ lockerte. Dagegen setzt die moderne Implantologie auf schraubenförmige Implantate aus Titan, wie sie von Brånemark (1977) entwickelt wurden. Ziele der modernen Therapie sind eine endgültige Osseointegration und gewebsintegrierter Zahnersatz. Diese Begriffe bilden das Credo moderner zahnärztlicher Implantologie, da sie beweisen, dass sich Knochen direkt an den Implantatoberflächen unter funktioneller Belastung fest anlagert und – im Gegensatz zu den Versuchen in der Antike – jetzt das Implantat nicht mehr durch Entzündung und Knochenresorption wieder verlustig geht. Implantation bedeutet dabei mehr als nur ein Einbringen einer wurzelförmigen Schraube. Vielmehr stellt sie eine Übertragung eines nicht lebenden Gewebes in ein biologisches System dar. Der Implantatwerkstoff Titan sowie die Oberflächenstruktur eines Implantats sind entscheidende Voraussetzungen für die Osteointegration. Dabei sollte darauf verwiesen werden, dass z. B. Titan nach Kontakt mit Luft, Wasser oder Gewebe sofort eine Oxidschicht bildet und somit dieser Werkstoff, wenn er mit dem Patientengewebe in Berührung kommt, nicht korrodiert und sich selbst bei Beschädigung eine solche Schutzschicht sofort wieder aufbaut (Dumbach 1987). Damit eine biologische „Akzeptanz“ in situ entsteht, muss das Implantat absolut stabil eingebracht werden und es darf die Regenerationsfähigkeit der umgebenden Matrix nicht behindern. Die Vergrößerung der Oberfläche und die schraubenartige Form der Implantate bewirken schließlich auch eine gute Primärstabilität und optimale Lastübertragung der Kaukräfte, sichern somit das langfristige Überleben des Implantats.

Implantateinbringung

Zwei Implantationsmethoden haben sich mittlerweile bewährt: die geschlossene und die offene Einheilung, wobei die geschlossene zwei chirurgische Eingriffe notwendig macht, aber ein ungestörtes Einheilen ohne entzündlich bedingte Zahnfleischtaschenbildung, ein optimal individuelles Aufbauen des Zahnersatzes und ein baldiges Tragen der Prothese nach der Operation ermöglicht. Zusätzlich ist selbst bei schlechter Mundhygiene die Infektionsgefahr relativ gering (Giannopoulou et al. 2003). Dieser implantologische operative Eingriff sollte zunächst vor dem Hintergrund der besonderen Situation im Bereich der Mundschleimhaut gesehen werden. Die Matrix im Bereich der Zahnalveole verfügt über die typischen Bauelemente des straffen Bindegewebes, insbesondere finden sich auch so genannte fibro-monozytäre Zellen, welche nicht nur die Matrixkomponenten einschließlich der Kollagenfasern und sowohl Proteasen (Kollagenasen etc.) als auch Antiproteasen (sog. TIMPs) bilden, sondern die primäre Abwehr organisieren: Nach Antigenkontakt wandeln sie sich zu phagozytierenden Zellen (Makrophagentyp) um und nach Abklingen der Noxe nehmen sie ihre ursprüngliche Aufgabe wahr. Zusätzlich bilden sie den als Gewebewachstumsfaktor bekannten TGF beta, womit sie sowohl zur Produktion von Matrixkomponenten als auch zur Aktivierung von Proteinasen befähigt sind. Die zunehmende Bedeutung der extrazellulären Matrix, in der ein Fließgleichgewicht zwischen Aufund Abbau besteht, wird mittlerweile auch klinisch erkannt. Dabei spielen die Metalloproteasen und ihre Hemmstoffe (TIMPs), insgesamt 26 zinkabhängige Peptidasen, eine bedeutende Rolle.

Hamacher et al. (2004) definieren nun erstmals MMP-assoziierte Erkrankungen,worunter sie gewebsdestruktive Krankheiten (Beispiele: Rheumatoide Arthritis, Osteoarthritis), fibrotische Erkrankungen (Beispiele: Leberzirrhose, MS) oder Matrixschwäche (Dilatative Kardiomyopathie) verstehen. Erst im Stratum reticulare finden sich die bekannten Elemente der T-Zell-Abwehr mit ihren typischen regulativen Zytokinen. Diese topografische Besonderheit stellt sicher, dass die enorme Antigenflut in der Mundhöhle durch eine schnelle unspezifische Abwehrreaktion erfolgt (Ejeil et al. 2003; Hees und Sinowatz 2000; Heine 1997; Takashiba et al., Ye et al. 2003). Schlechte Mundhygiene und Zufuhr von Genussmitteln führen zu einem Reizzustand der monozytären Zellen und damit können sie sogar das Entstehen von autoaggressiver Schädigung des Zahnfleisches fördern (Rauchen als relative Kontraindikation für dentale Implantate).

Der Einfluss von Antibiotika

Operative Eingriffe führen zu typischen, wenn auch seltenen Frühkomplikationen, worunter Blutungen, Hämatombildung oder in sehr seltenen Fällen Infektionen zu sehen sind. Bei Blutungen ist insbesondere zu überprüfen, ob der Patient u. U. niedrig dosiertes ASS zur Schlaganfallprophylaxe verwendet. Größere Hämatombildung birgt immer das Risiko einer Infektion und daher wird auch zu prophylaktischer Antibiotikagabe geraten (Sieper 2004). Allerdings lässt sich eine generelle Empfehlung zur Antibiotikaprophylaxe aus Studien nicht sicher begründen, wie Esposito et al. (2003) im Rahmen einer Cochrane Datenanalyse herausfanden. Im Rahmen dieser Sektion versuchten sie, randomisierte, kontrollierte Studien mit einem follow-up von mindestens drei Monaten zu finden, in denen Antibiotika ggf. auch prophylaktisch verabreicht wurde.

Als Endpunkte wurden Verlust des Implantats, postoperative Infektionen und Nebenwirkungen definiert. Studien, die diesen Kriterien entsprochen hätten, wurden nicht gefunden. Die Untersucher fügten daher den folgenden Kommentar an: Es gibt keinen wissenschaftlichen Hinweis (Beweis), dass eine prophylaktische Antibiotikagabe den Implantatverlust verhindert. Allerdings könnte ein Antibiotikaschutz bei einem ausgesuchten Personenkreis sinnvoll sein, wie bei Patienten mit Endokarditis, metabolischen Erkrankungen oder nach Bestrahlungen im Kopf-Halsbereich.

Andere Reaktionen

Eine weitere typische Reaktion des Gewebes, vor allem nach umfangreicheren chirurgischen Eingriffen, stellt das Ödem dar. Ausgehend von der histologischen Besonderheit wird ein standardisiertes Ananaspräparat bereits einige Tage vor Implantation eingesetzt, um sowohl die matrixbildenden Zellen als auch das im Rahmen der OP zu erwartende Ödem zu kontrollieren und zu verhüten. Verbunden mit dem Ödem sind möglicherweise Wundheilungsstörungen sowie konsekutiv auftretende Schmerzen, die z. T. dadurch entstehen, dass die in der Matrix frei endenden Nervenfasern durch das Ödem irritiert bzw. aktiviert werden. Im Rahmen des operativen Eingriffs stellt sich lokal auch ein pHWert-Abfall ein, wodurch Schmerzreaktionen erhöht und körpereigene Enzyme auf Grund des fehlenden pH-Optimums möglicherweise in ihrer Aktivität eingeschränkt werden. Hier könnte gemäß Untersuchungen aus der Humanmedizin der besondere Vorteil von hochaktivem Ananasenzym, Bromelain, liegen (Maurer 2002). In diesem Zusammenhang ist eine Veröffentlichung von McDermott et al. (2003) von Bedeutung: Diese Autoren hatten an einem Patientenkollektiv von 677 Personen die möglichen Komplikationen identifiziert, ihre Häufigkeiten gemessen sowie zusätzliche Faktoren identifiziert. Es ergab sich eine Komplikationsrate von 13,9%. Davon 10,2% Entzündungen, 2,7% Implantatlockerungen und 1% durch OP verursachte Probleme. Zusätzliche negative Faktoren waren Rauchen, einzeitige Implantationen mit Sofortbelastung und rekonstruktive

Maßnahmen.

Ananasenzyme

Bromelain (Trockenextrakt aus dem Stamm und unreifen Früchten von Ananas comosus) ist eine pflanzliche Protease, deren naturheilkundliche Bedeutung seit Jahrtausenden bekannt ist. Obwohl die Basismechanismen bislang nur teilweise erforscht wurden, sind antiödematöse, antiphlogistische, antithrombotisch-fibrinolytische Eigenschaften experimentell und klinisch dokumentiert. In der Humanmedizin werden sowohl Einzelenzyme (Bromelain-POS®) als auch Kombinationen mit anderen Enzymen aus tierischen Bestandteilen verwendet. Besonders bzgl. des Einsatzes nach Sportverletzungen wird umfangreich berichtet. Dabei sollte beachtet werden, dass in früheren Studien die Qualität des verwendeten Ananasextrakts nicht hinreichend sichergestellt wurde. Dadurch erklären sich im Wesentlichen auch negative Studienergebnisse. Nur eine hohe proteolytische Aktivität garantiert auch die geschilderten klinisch-pharmakologischen Wirkungen (Hotz et al. 1989; Pottkämper et al. 2004; Press et al. 1999). So wird in älteren Vergleichs- bzw. cross-over-Studien (Tassmann et al., Graber, Lorber) berichtet, dass besonders die prophylaktische Gabe eines Bromelainpräparates – ein bis zwei Tage vor kieferchirurgischen Eingriffen – das zu erwartende Ödem signifikant reduziert und damit beispielsweise das Eingliedern von Prothesen erleichtert. Vinzenz (1988, siehe unter van Eimeren et al. 1994) berichtet über seine Ergebnisse aus einer Placebo-Studie (operative Entfernung eines Weisheitszahns mit Bildung eines Muko-Periostlappens) an insgesamt 80 Patienten (36 im Verumarm) mit einem Enzym-Kombinationsprodukt von signifikanter Verbesserung folgender Hauptkriterien:

- Schneidezähnekantenabstand (Mittelwerte; Tag eins und sieben: signifikant)

- Dicke des Muko-Periostlappens (Tag sieben, nicht signifikant)

- Mittellinienabweichung (Tag sieben, signifikant)

- BKS- Veränderung (Mittelwert, signifikant)

Zusätzliche Kriterien:

- Schluckbeschwerden, tastbare bzw. schmerzhafte Lymphknotenschwellung,

- Therapieergebnis getrennt nach Arzt und Patientenurteil.

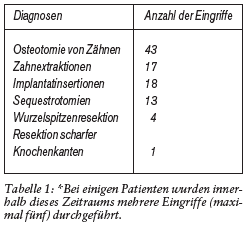

Die Therapie wurde zwei Tage vor dem Eingriff mit 20 Dragees (!!) Verum/Placebo begonnen und bis zum siebenten postoperativen Tag fortgesetzt. Nebenwirkungen wurden weder im Verumnoch im Placeboarm berichtet, es gab auch keinen Hinweis auf eine erhöhte Blutungsneigung. Patienten mit nachgewiesener Allergie gegen eines der Enzyme, Schwangere und Stillende sowie Patienten mit gestörter Blutgerinnung wurden aber ausgeschlossen. Oberbeck (2004) stellte in einem Anwenderbericht (Tabelle 1) über 84 Patienten mit unterschiedlichen zahnärztlichen Eingriffen dar, welche therapeutischen Wirkungen nun eine gerade zu Beginn hoch dosierte Bromelain-POS® Therapie (3 x 3 Tabletten am ersten Tag, abfallend bis zum dritten Tag auf 3 x 1) mit späterem Fortführen als Erhaltungsdosis von 2 x 1 Tablette pro Tag bis zu sieben Tage besitzt. Bei den Verumpatienten erfolgte ein schnellerer Schwellungsrückgang, verminderter Antibiotikaverbrauch, raschere Rückbildung von Hämatomen sowie eine komplikationsfreie Wundheilung. Insgesamt war der Heilungsverlauf beschleunigt.

Dokumentation der implantologischen Eingriffe

In der Klinik in Saarbrücken wurden bisher bei fast 400 Patienten, darunter etwa 40 Patienten nach Operation und

Bestrahlung eines Mundhöhlenkarzinoms und etwa 25 Patienten nach Unterkieferrekonstruktion mit Beckenkammspongiosa und Titan-Meshgraft, über 1.000 Implantate eingesetzt. Dabei wurde prä- und postoperativ mit Bromelain therapiert, das eine sehr gute Verträglichkeit aufwies. Die Gabe von Bromelain führte zu geringeren Weichteilschwellungen und einer guten dentalen Wundheilung. Insgesamt gaben die Patienten postoperativ kaum Beschwerden an. Die Implantatverlustrate lag bei etwa 3% über einen Zeitraum von sechs Monaten bis drei Jahren. Langzeitergebnisse dentaler Implantate In der Literatur wird übereinstimmend berichtet, dass Implantate eine hohe Lebensdauer aufweisen: Behrens (2002), Kiel, berichtete über retrospektiv erhobene Daten an 892 Patienten mit 2.564 Implantaten, wobei sie eine Überlebensrate von 92 % nach zehn Jahren angab. Knöfler et al. (2001) gaben einen Verlust von 8,73 % innerhalb von acht Jahren an. Der Verlustzeitpunkt war in 80 % der Fälle in den ersten sechs Monaten nach Insertion. Als Ursachen wurden chronische Entzündungen und Fehlbelastungen während der Einheilzeit genannt, später dominierten Brüche von Implantaten und Periimplantitis.

Die Autoren empfehlen daher gerade in der Einheilungsphase engmaschige Kontrollen durchzuführen und „peinlich genau“ auf Fehlbelastungen zu achten. Dorn (2004) stellt erheblich bessere Ergebnisse aus der Praxis vor: 62 Patienten erhielten insgesamt 136 Implantate, davon ging ein Implantat verloren und zwei weitere wurden später erfolgreich reimplantiert. Diabetiker (Typ-II-Diabetes) zeigen tendenziell eine höhere Verlustquote. Dabei spielt gemäß einer Untersuchung an insgesamt 2.887 Implantaten, davon 255 bei Diabetikern implantiert, nicht etwa eine mangelnde Erfahrung des Operateurs eine Rolle (Morris et al. 2000). Gleichzeitige Verwendung von Chlorhexidin-Lösung oder perioperative Antibiotikagabe brachte bei Nichtdiabetikern nur eine bescheidene, aber eine deutlichere Verbesserung im Diabetikerkollektiv (Chlorhexidin 2,5 vs. 9,1%, Antibiotika 4,5 vs. 10,5%).

Ursachen für den vorzeitigen Implantatverlust einschließlich diagnostischer Aspekte (Übersicht in Niklaus et al. 2000)

Mikrobielle Besiedlung: Bakterien finden in den entsprechenden Nischen optimale Bedingungen für Wachstum und Teilung und bilden typische Plaques auf den Implantaten, die identisch mit Zahnplaques sind. Die entsprechenden Keime finden sich im Speichel und unterscheiden sich nicht von den bereits in gingivalen Sulci vorhandenen Keimen.

Entzündung im Schleimhautbereich in unmittelbarer Umgebung zur Implantationsstelle

Aus Untersuchungen an Menschen lässt sich schließen, dass die im Rahmen einer Mukositis ablaufende Produktion von Mediatoren und Zytokinen sehr ähnlich der in anderen Matrixregionen ist: Die Auslösung von entzündlichen Reaktionen auf Grund von bakterieller Besiedlung wurde mittlerweile auch für Implantate gesichert.

Periimplantitis

Auf Grund von Experimenten an Hunden lässt sich die Periimplantitis bei Implantaten mit der Läsion an natürlichen Zähnen vergleichen: Die Zunahme von klinischen Symptomen korreliert exakt mit der Tiefe der Taschenbildung und dem Verlust des Schleimhautverschlusses um das Implantat. Das histologische Bild der Läsionen entsprach der Parodontitis normaler Zähne, ebenso die knöchernen Defekte in der Umgebung. Die digitale Subtraktions-Radiographie ergab keinen Hinweis auf verminderte Knochendichte, wohl aber ließen sich Läsionen innerhalb der anliegenden Knochenstruktur darstellen.

Diagnostische Möglichkeiten

- Prüfung auf abnorme Mobilität

- Blutungen nach Eindringen in den periimplantären Sulkus

- Modifizierter Gingiva Index

- Verlust des Schleimhautabschlusses

- Radiologische Untersuchungen

- Resonanzfrequenzanalyse

Autoren: Prof. Dr. med. Dr. med. dent. Josef Dumbach, Dr. med. Rudolf Inderst