Implantologie 28.02.2011

Korrekturmöglichkeiten bei ungünstigen Implantatpositionen in der Oberkieferfront

Möglichkeiten und Grenzen

Ungünstige Implantatpositionen führen bei einer hohen Lachlinie und hohen ästhetischen Ansprüchen häufig nicht zu akzeptablen Ergebnissen. Es bestehen jedoch prothetische und chirurgische Korrekturmöglichkeiten, die zu erheblichen Verbesserungen führen können. Nur bei extremen Fehlpositionen sind Explantationen und zwangsläufig augmentative Maßnahmen notwendig.

Die speziellen Schwierigkeiten bei Implantationen in der Oberkieferfront sind hinlänglich bekannt. Hohe ästhetische Ansprüche der Patienten, schwierige morphologische Voraussetzungen und eine hohe Lachlinie stellen in vielen Fällen eine Herausforderung dar, der man nur mit großer chirurgischer und prothetischer Erfahrung gerecht werden kann. Die Planung sollte sehr gewissenhaft erfolgen und die Analyse des vorhandenen Knochenangebotes, der Weichteilsituation und des möglichen und angestrebten ästhetischen Ergebnisses umfassen. Darüber hinaus ist eine intensive Aufklärung erforderlich. Die gutachterliche Erfahrung der letzten Jahre zeigt, dass in allen Punkten in der Praxisroutine noch erhebliche Defizite bestehen. Die Enttäuschung der meist weiblichen Patienten führt zunehmend zu forensischen Auseinandersetzungen, die in jedem Fall eine erhebliche Belastung darstellen. Sind primär keine optimalen Ergebnisse erzielt worden, bestehen in vielen Fällen Korrekturmöglichkeiten, die das funktionelle und ästhetische Resultat verbessern können. Fehlpositionen können in vertikaler, transversaler und horizontaler Richtung sowie in der Implantatachse bestehen. Nicht selten bestehen Kombinationen von mehreren Faktoren.

Prothetische Korrekturmöglichkeiten

Die speziellen anatomischen Gegebenheiten führen in der Oberkieferfront meist zu einer nach vestibulär inklinierten Implantatachse. Die Ursache liegt in einer sich vestibulär verjüngenden Kieferbasis, die nach dem Zahnverlust ganz erheblich ausgeprägt sein kann. Wir unterscheiden verschiedene Stadien der Atrophie, die jeweils auch spezielle augmentative Maßnahmen erfordern (Tetsch 2006) (Tab. 1).

Tab. 1

Im zeitlichen Ablauf können primäre (vor oder während der Implantation), sekundäre (während der Implantatfreilegung) oder tertiäre (nach der prothetischen Versorgung oder einem Implantatverlust) Augmentationen unterschieden werden. Die prothetischen Möglichkeiten zur Korrektur von Fehlpositionen sind begrenzt. Eine ungünstige Achsrichtung der Implantate kann in gewissem Umfang durch die Verwendung gewinkelter Aufbauteile kompensiert werden (Abb. 1 und 2). Diese werden von den Implantatfirmen mit unterschiedlichem Neigungswinkel angeboten. Trotz der höheren Transversalbelastung scheinen die Erfolgschancen nicht beeinträchtigt.

Abb. 1 Implantate Regio 12 und 22 bei Nichtanlagen. Abgewinkelte Aufbaupfosten (15 Grad). Abb. 2 Zustand nach Eingliedern von VMK-Kronen (siehe Abb. 1).

Chirurgische Korrekturmöglichkeiten

Weichgewebskorrekturen

Die ungünstige Achsrichtung der Implantate führt nicht selten dazu, dass die Vorderkante der Implantatschulter durch die Schleimhaut durchscheint. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn es sich um einen ungünstigen Phänotypus der Schleimhaut handelt (dünn, grazil, kaum gestippelt = Morpho-Typ A). Während der Freilegung kann die Weichteilsituation durch Rolllappen verbessert werden (Abb. 3 und 4).

Abb. 3 Zustand nach Implantation Regio 12 und 22 bei ungünstigem Gingivatyp (Morpho-Typ A) mit durchscheinendem Titan. Abb. 4 Rolllappen-Technik bei der Freilegung (siehe Abb. 3).

Ein sehr erfolgssicheres Verfahren ist auch die Transplantation von freien oder gestielten Bindegewebstransplantaten (BGT) (Khoury und Happe 2000, Erpenstein und Borchard 2004, Studer et al. 2004, Sclar 2004) (Abb. 5–6). Damit lassen sich auch zu tief inserierte Implantate bis zu einem gewissen Grad erfolgreich nach der prothetischen Versorgung tertiär therapieren. Bei einer hohen Lachlinie führen bereits geringe Differenzen der klinischen Kronenlänge zu erheblichen ästhetischen Beeinträchtigungen. Mit den entsprechenden Weichgewebskorrekturen kann die Situation erheblich verbessert werden.

Abb. 5 Freies Bindegewebstransplantat zur Volumenvermehrung nach Implantation bei 11. Abb. 6 Gestieltes Bindegewebstransplantat.

Hartgewebskorrekturen

Auch nach der Implantation sind Korrekturen der Hartgewebe möglich. Sie können sich auf konturverbessernde Maßnahmen beziehen, wenn Anlagerungsplastiken durchgeführt werden. Für die Wahl des geeigneten Augmentationsverfahrens spielt neben der knöchernen Kontur der Phänotypus der Gingiva wieder eine wichtige Rolle. Bei einer fibrösen und derben Gingiva (günstiger Phänotypus = Morpho-Typ B) wird man sich auf die transversale Augmentation des Knochens beschränken. Dabei wird partikulärer Knochen aus der Implantatumgebung vestibulär angelagert (Abb. 7). Sehr effektiv können Knochenspäne mit verschiedenen Siebsystemen (z.B. Bonetrap®) gewonnen werden. Dieses Material lässt sich gut modellieren und der Knochenoberfläche adaptieren. Bei ausreichender Blutung sorgt das Fibrin für eine Stabilisierung des Augmentats, sodass keine weiteren Maßnahmen zur Vermeidung von Dislokationen erforderlich sind. Mit der Rückverlagerung des Schleimhaut-Periostlappens und dem Wundverschluss kann der Eingriff beendet werden. Bei größeren Defiziten ist auch der Einsatz einer Zweischicht-Technik möglich (Bilayer-Technik). Dabei wird zunächst partikulärer Knochen aufgelagert und dieser mit einer Schicht eines Knochenersatzmaterials bedeckt (Abb. 8). Dazu eignet sich bovine Spongiosa (Bio-Oss®), der eine gewisse Membranfunktion zugeschrieben wird und die aufgrund einer geringen Resorptionskinetik langfristig stabile Verhältnisse gewährleistet. Auch eine Kombination mit dem GBR-Verfahren ist möglich, wenn das Periost nicht erhalten ist.

Abb. 7 Anlagerungsplastik mit partikulärem Knochen (Siebknochen). Abb. 8 Bilayer-Technik mit partikulärem Knochen und Bio-Oss®.

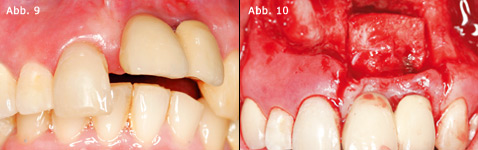

Neben diesen konturverbessernden Maßnahmen können bei ungünstigen Implantatpositionen auch Umstellungsosteotomien oder Distraktionen durchgeführt werden. Es wurde über einen Fall berichtet (Tetsch 2006), bei dem durch eine Segmentosteotomie zwei Implantate in der Oberkieferfront in eine ideale Position gebracht wurden (Abb. 9 und 10). Voraussetzungen sind eine Osseointegration der Implantate und entsprechende morphologische Gegebenheiten, die eine Osteotomie ohne Verletzung der Wurzeln der Nachbarzähne gestatten. Für den Erfolg der Eingriffe ist eine exakte Planung in Verbindung mit einer Modelloperation notwendig.

Abb. 9 Extreme Fehlposition von Implantaten bei 21 und 22. Zustand nach Eingliederung der Kronen, die nach einer Modelloperation angefertigt wurden. Abb. 10 Segmentosteotomie mit idealer Implantatposition (siehe Abb. 9).

Kombinationseingriffe

In vielen Fällen reichen alleinige Weichgewebs- oder Hartgewebskorrekturen nicht aus. Je ungünstiger die Implantatposition ist, desto umfangreichere Maßnahmen sind erforderlich. So müssen bei schwierigen Verhältnissen unter Umständen auch Mehrfachoperationen und kombinierte Weichgewebs- und Hartgewebskorrekturen durchgeführt werden, um ein ästhetisch befriedigendes Resultat zu erzielen. Bei einem ungünstigen Phänotypus der Gingiva sollte in jedem Fall eine Volumenzunahme durch entsprechende Freilegungstechniken oder Bindegewebstransplantate angestrebt werden.

Seitenanfang

Explantationen

Bei extrem ungünstigen Implantatpositionen ist die Implantatentfernung notwendig (Abb. 11). Für diese Explantationen wurden spezielle Fräser entwickelt, um die Defekte zu minimieren. Es handelt sich um Trepanfräser, die über die Außenfläche des Implantates geführt werden und damit die bestehende Knochenverbindung trennen. Bei konischen Implantaten wird bei dieser Vorgehensweise im apikalen Abschnitt zwangsläufig ein größerer Defekt entstehen. Bei dem in der Regel geringen Knochenangebot in der Oberkieferfront muss in jedem Fall mit einem erheblichen Substanzverlust gerechnet werden, der augmentative Maßnahmen erfordert, auch wenn der Patient weitere implantologische Maßnahmen ablehnt. Besonders gefährdet ist die vestibuläre Knochenbegrenzung, die selbst bei vorsichtigem Vorgehen meist verloren geht (Abb. 12).

Abb. 11 Visualisierung der ungünstigen Situation durch Spiegelung der Gegenseite (siehe eingefärbter Bereich). Abb. 12 Zustand nach Implantatentfernung 11 und 21.

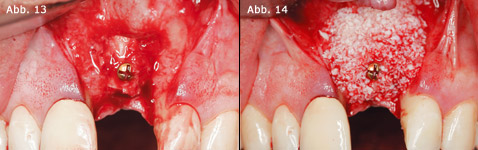

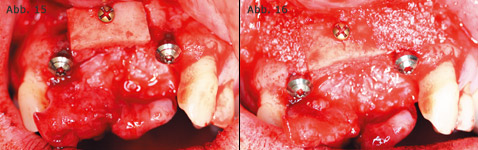

Die resultierenden Defekte entsprechen in der Regel dem Stadium IV oder V (Tetsch 2006), die mit einem erheblichen transversalen Knochenverlust verbunden sind. Wenn weitere Implantationen geplant sind, wird ein zweizeitiges Vorgehen notwendig. In diesen Fällen wird eine Alveolarfortsatz- oder Kieferverbreiterung zunächst durch ein Knochenblocktransplantat erreicht, das mithilfe von Schrauben stabilisiert werden muss (Abb. 13 und 15). Bestehende Spalträume sollten mit partikulärem Knochen aufgefüllt werden (Abb. 14 und 16). Nach vier bis sechs Monaten kann nach Entfernung der Schraube die Implantation erfolgen, bei der auch eventuell notwendige Korrekturmaßnahmen durchgeführt werden können. Die Präparation der Implantatkavität sollte in diesen Fällen vorsichtig erfolgen, da selbst nach Monaten der Block noch keine sichere Verbindung aufweisen und sich bei forciertem Vorgehen lösen kann.

Abb. 13 Knochenblocktransplantat zur Rekonstruktion eines Defektes bei 21. Abb. 14 Anlagerungsplastik mit partikulärem Knochen und Bio-Oss® nach Blocktransplantation (siehe Abb. 13).

Abb. 15 Blocktransplantation zur Defektrekonstruktion nach Implantatverlust 11 und 21. Abb. 16 Augmentation mit partikulärem Knochen und Bio-Oss® (siehe Abb. 15).

Auch bei diesem Vorgehen ist die Kombination mit Weichgewebsaugmentationen oder dem GBR-Verfahren möglich. Bei diesen extrem schwierigen Ausgangssituationen sind unter Umständen auch sekundäre (während der Freilegung) oder tertiäre Augmentationen (postprothetisch) notwendig, um ästhetisch befriedigende Ergebnisse zu erzielen. Dabei spielen die subepithelialen Bindegewebstransplantate (Langer und Calagna 1982) wieder eine wichtige Rolle.

Nach einem vollständigen Verlust des vestibulären und palatinalen Knochens liegt ein kombinierter transversaler und vertikaler Knochendefekt vor, dessen Therapie ausgesprochen schwierig ist (Ackermann et al. 2006, Khoury 2006)). Die komplexe Rekonstruktion beinhaltet eine Doppelblock- Knochentransplantation, die mit einer gestielten Bindegewebstransplantation kombiniert wird. Dadurch wird eine ausreichende Blutversorgung des Knochentransplantates gesichert und eine entsprechende Volumensubstitution erreicht. In ungünstigen Fällen ist auch die Rekonstruktion der gesamten Weichteilbedeckung notwendig. Die Implantation kann sich nach ca. vier Monaten anschließen. Auch dieser Eingriff kann mit einer weiteren Verbesserung der Weichgewebssituation kombiniert werden. Ein gutes ästhetisches Ergebnis lässt sich durch die Konditionierung des Weichgewebes durch provisorische Kronen erreichen. Der Umfang und die Schwierigkeiten der Eingriffe erfordern spezielle Erfahrungen. Daher sollten derartige Kieferdefekte von ausgewiesenen Spezialisten behandelt werden.

Diskussion

Die Schwierigkeiten der implantatprothetischen Versorgung des Oberkieferfrontzahnbereiches werden häufig unterschätzt. Fallpräsentationen bei Continuum-Kursen und im Modul „Komplikationen“ des Master-Studienganges der Deutschen Gesellschaft für Implantologie (DGI) zeigen, dass hier in einem hohen Prozentsatz mit Problemen gerechnet werden muss. Auch die gutachterliche Tätigkeit der letzten Jahre lässt die zunehmende Bedeutung der ästhetischen Ansprüche erkennen.

Viele Fehler lassen sich vermeiden, wenn eine exakte präoperative Diagnostik und Planung erfolgt. Dabei sollte das vorhandene Knochenangebot in Höhe und Breite vermessen und eine Modellanalyse durchgeführt werden. In speziellen Fällen kann das Computertomogramm hilfreich sein. Die Schnittbilder erlauben eine sehr exakte Beurteilung der Hart- und Weichgewebe und erleichtern die Planung eventuell notwendiger augmentativer Maßnahmen. Sinnvoll ist auch die Verwendung von prothetischen Set-ups und von Planungs- und Operationsschablonen. Hart- und Weichgewebsdefizite lassen sich auf diese Weise visualisieren und können dem Patienten eindrucksvoll demonstriert werden.

Verständlich ist der Trend zur Sofortimplantation oder zur verzögerten Sofortimplantation, da eine Vielzahl der beschriebenen Probleme umgangen werden können. Dabei ist allerdings die Vermeidung von Belastungen der vestibulären Knochenlamelle für den Langzeiterfolg entscheidend. Mit „internen“ Augmentationen zur Therapie von Inkongruenzen und Anlagerungsplastiken als konturverbessernde Maßnahmen lassen sich optimale Voraussetzungen für positive Langzeitergebnisse schaffen.

Bei Spätimplantationen muss mit einem Substanzverlust gerechnet werden, der bei unzureichender Therapie ungünstige Implantatpositionen mit funktionellen und ästhetischen Nachteilen zur Folge hat. Unzufriedene und enttäuschte Patienten konsultieren nicht selten zahlreiche Ärzte und Zahnärzte und fragen nach Korrekturmöglichkeiten. In vielen Fällen wird die Implantatentfernung vorgeschlagen, ohne alternative Behandlungsmöglichkeiten zu erwägen. Dabei lassen sich durch Hart- und Weichgewebskorrekturen oftmals erhebliche Verbesserungen erzielen. Explantationen sollten immer zuletzt diskutiert werden, da sie mit Defekten und einer entsprechend schwierigen und langwierigen Therapie verbunden sind. Voraussetzung für die verschiedenen Korrekturoperationen ist eine Osseointegration der Implantate. Bei extremen Fehlstellungen lassen sich allerdings Explantationen nicht vermeiden.

Autoren: Dr. Jan Tetsch, Prof. Dr. Dr. Peter Tetsch/Münster