Implantologie 28.02.2011

Implantatprothetik in der Praxis

share

Rechtliche Rahmenbedingungen und strategische Erwägungen

Die Versorgung eines Patienten mit implantatgetragenem Zahnersatz ist eine klinisch und technisch anspruchsvolle Aufgabe, die planerische und behandlerische Virtuosität erfordert. Sie verlangt vom Zahnarzt, dass er sich neben dem grundsätzlichen Kompetenzerwerb für ein Konzept entweder einer auf seine Person beschränkte oder einer arbeitsteiligen Behandlungsstrategie entscheidet.

Implantologie bzw. Implantatprothetik sind mittlerweile ohne jeden Zweifel integraler Bestandteil zahnmedizinisch-wissenschaftlicher Heilkunde. Dieser Beitrag will Rahmenbedingungen und -aspekte und strategische Erwägungen aufzeigen, die jeder zu beachten hat, der sich im Bereich der Implantatprothetik betätigen will.

Unabhängig davon, ob der Zahnarzt die Implantatprothetik in sein Behandlungsspektrum integriert hat oder nicht, ist er verpflichtet, wann immer implantologische Behandlungsalternativen zu einer konventionellen Versorgung möglich und sinnvoll sind, diese dem Patienten im Rahmen der Aufklärungspflicht mitzuteilen und zu erläutern. Die Unterlassung der Aufklärung über implantologische Behandlungsalternativen stellt einen Verstoß gegen die Aufklärungspflicht dar, unabhängig davon, ob der Zahnarzt selbst diese Therapie anbietet oder nicht. Deshalb muss sich jeder praktizierende Zahnarzt soweit mit den Grundsätzen und Möglichkeiten der Implantatprothetik auseinandersetzen, dass er in der Lage ist, den Patienten diesbezüglich zu beraten, damit diesem nicht die implantatprothetischen Möglichkeiten von vornherein vorenthalten bleiben.

Hier ist auf die segensreiche Rolle hinzuweisen, welche die Implantatprothetik in Situationen spielen kann, die ohne Implantate kaum oder gar nicht zu bewältigen waren und sind. Vordergründig wird häufig mit der optimalen „Ästhetik“ oder gar „Kosmetik“ argumentiert. Ohne ästhetische Gesichtspunkte vergessen oder auch nur vernachlässigen zu wollen, liegt aber – wenn über prothetische oder implantatprothetische Möglichkeiten nachgedacht wird – aus medizinischer Sicht bzw. ärztlicher Sicht sicherlich der Schwerpunkt auf der Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung der eigentlichen Funktion des Kauorgans.

Da Implantatprothetik bekanntermaßen mit erheblichem finanziellen Aufwand verbunden ist, konventionell kaum oder gar nicht beherrschbare Versorgungssituationen (desolates Restgebiss, zahnloser Unterkiefer, Tumordefekt, Zustand nach Trauma) häufig aber gerade bei sozial schwachen Patienten zu entsprechenden Problemen führen, können es oft nicht die Maximaloptionen sein, an denen sich eine Planung ausrichtet, sondern Kompromissformeln, die auch dem sozial Schwachen eine Teilhabe an den Segnungen der Zahnheilkunde im Hinblick auf eine funktionstaugliche Versorgung ermöglichen.

Grundsätzlich lässt sich die implantatprothetische Versorgung in zwei Behandlungsabschnitte aufteilen: Der chirurgische Abschnitt befasst sich mit der Insertion des Implantats in den Knochen, der zweite Abschnitt befasst sich mit der prothetischen Versorgung, also der Anfertigung der sogenannten Suprastruktur, der eigentlichen Prothetik. Der Zahnarzt muss sich also überlegen, ob er (beispielsweise, wenn er vorwiegend oralchirurgisch tätig ist) nur den chirurgisch-implantologischen Behandlungsteil anbieten will, oder ob er (beispielsweise, wenn er vorwiegend prothetisch tätig ist) nur die prothetische Versorgung durchführen will, oder ob er die (von seiner zahnärztlichen Approbation zweifelsfrei umfasste) Komplettversorgung mit chirurgischen und prothetischen Teilen anbieten will. Alle genannten Formen des Tätigwerdens sind denkbar und werden praktiziert. Sie haben aber gewisse Grundvoraussetzungen, die beachtet werden müssen, wenn es funktionieren und eine erfolgreiche Versorgung des Patienten am Ende stehen soll.

Hier muss sich der Zahnarzt grundsätzlich entscheiden. Für den Fall, dass an der Versorgung eines Patienten verschiedene Behandler oralchirurgisch und prothetisch beteiligt sind, spricht die Rechtsprechung von der sogenannten horizontalen Arbeitsteilung und legt dafür im Sinne des Patientenschutzes eindeutig fest, dass die beteiligten Disziplinen alles in ihrer Macht stehende tun müssen, damit aus dieser Arbeitsteilung dem Patienten kein Schaden erwächst (Bundesgerichtshof, Urteil vom 26.01.1999 – VI ZR 376/97). Chirurg und Prothetiker müssen also bereits vor Behandlungsbeginn im Sinne gemeinschaftlicher Planung und Koordination der jeweiligen Maßnahmen eng zusammenarbeiten. Dabei kann es überhaupt keinem Zweifel unterliegen, dass innerhalb dieser horizontalen Arbeitsteilung die impulsgebende Rolle dem Prothetiker zukommt. Das Ziel implantologischer Bemühungen ist die prothetische Wiederherstellung der Funktion des Kauorgans. Ohne die prothetische Versorgung machen dentale Implantate keinen Sinn. Am Beginn aller Bemühungen steht mithin die Planung des Zahnersatzes, dem die Implantate als Stützpfeiler dienen sollen. Im Hinblick auf einen funktionstüchtigen Zahnersatz ist also bei der prothetischen Planung mit dem Patienten zu besprechen und gemeinsam mit ihm festzulegen, ob eine festsitzende oder eine herausnehmbare Lösung angestrebt werden soll, wie viele Implantate gesetzt werden sollen, wo diese Implantate inseriert werden sollen, und welches Implantatsystem für das angestrebte Ziel am geeignetsten erscheint.

Alle diese Aspekte machen deutlich, dass es der Prothetiker ist, der die Führungsrolle übernehmen muss, der die Planung durchführt, der also die wesentlichen Aspekte formuliert, die der chirurgisch tätige Behandler dann umsetzen muss.

Probleme bei der Behandlung

Stellt sich im Zuge der Behandlung heraus, dass gewisse Aspekte oder Ziele chirurgisch nicht ohne Weiteres umsetzbar sind, so muss in Rücksprache mit dem Prothetiker überlegt werden, welche Vorgehensweise alternativ zielführend sein kann. Keinesfalls darf in einer solchen Situation der Chirurg nach Gutdünken vorgehen in der Hoffnung, „der Prothetiker werde es schon richten“.

Variante 1: Ungünstige oder fehlerhafte chirurgische Leistung

Wenn vonseiten des Chirurgen die Implantate in einer Weise eingebracht werden, dass sie prothetisch nicht oder nur unter Inkaufnahme vermeidbarer Kompromisse nutzbar sind (Abb. 1) und dem Prothetiker eine erfolgreiche prothetische Versorgung auf den falsch eingebrachten Implantaten nicht aussichtsreich erscheint, so wird ihm nichts anderes übrig bleiben, als die Behandlung abzulehnen. Wenn er gleichwohl den Versuch starten will, trotz ungünstiger Implantatstellung dem Patienten mit einer dann allerdings von vorneherein kompromissbehafteten Prothetik aus seiner Misere herauszuhelfen, so muss er ihn unmissverständlich über die Situation informieren, ihn über die eingeschränkten bzw. geschmälerten Erfolgsaussichten aufklären, und das selbstverständlich auch beweiskräftig dokumentieren. Man fühlt sich zwar aus kollegialer Sicht in einer solchen Situation ausgesprochen unwohl. Es besteht jedoch kaum eine andere Möglichkeit, wenn man nicht selbst hinterher in Anspruch genommen werden will. Durch kommentarlose Weiterbehandlung jedenfalls übernimmt der Prothetiker juristisch die Mitverantwortung für die fehlerhafte Implantatpositionierung.

Abb. 1: Implantatpositionierung ohne Berücksichtigung der prothetischen Planung.

Variante 2: Mangelhafte Prothetik

Die Konstellation kann allerdings auch genau andersherum sein: Wenn der Prothetiker auf optimal gesetzten Implantaten einen insuffizienten Zahnersatz arbeitet (Abb. 2), so bringt er mit dem vorprogrammierten Misserfolg ein an sich gutes implantologisches Behandlungskonzept in Misskredit. Dem Chirurgen kann dann dafür keine Mitschuld angelastet werden.

Abb. 2: Implantatgetragene Totalprothesen mit einer die Funktionstüchtigkeit von vorneherein ausschließenden okklusalen Gestaltung.

Wann ist wie viel und auch welche Weise sinnvoll?

Implantologie und Implantatprothetik sind in der Regel außervertragliche Leistungen und gehören zu den für den Behandler wirtschaftlich interessantesten Therapieformen. Daraus kann sich die Gefahr bzw. die Versuchung ergeben, die Indikation über das prothetisch notwendige bzw. sinnvolle Maß hinauszustellen, obwohl eigentlich schon immer der Konsens bestand, dass nicht jeder fehlende Zahn durch ein Implantat ersetzt werden müsse. Unsere medizinische und ethische Aufgabe besteht darin, für die individuelle Situation ein Behandlungskonzept zu entwerfen, welches einerseits für den Patienten zu einer akzeptablen Wiederherstellung und Erhaltung der Funktion des Kauorgans führt, andererseits für ihn aber auch bezahlbar ist und ihn nicht von vornherein vom Nutzen moderner Therapieverfahren wirtschaftlich ausgrenzt.

So ist bei einem zahnlosen Patienten, der mit seiner Unterkiefertotalprothese absolut nicht zurechtkommt, sich finanziell aber keine großen Ausgaben leisten kann, sicherlich nicht eine Lösung mit zehn oder mehr Implantaten adäquat, sondern als Kompromiss aus allen Gegebenheiten möglicherweise zwei interforaminäre Implantate und eine darauf fixierte herausnehmbare Prothese die richtige und für ihn – gegenüber der vorherigen Situation – höchst komfortable Versorgung. Eine andere Sichtweise unter Zugrundelegung von theoretischen Maximalerwägungen würde eine segensreiche Behandlungsmethode zu einer Luxusversorgung verkehren, von der weiteste Teile der Patienten ausgeschlossen bleiben müssten.

Spiekermann kommt das Verdienst zu, immer wieder auf diese Problematik hingewiesen zu haben und mit seinem Konzept der sogenannten strategischen Pfeilervermehrung implantatprothetische Lösungen auch für breite Bevölkerungsschichten bereit halten zu können (Spiekermann [1994]: Farbatlanten der Zahnmedizin. Band 10: Implantologie. Thieme, Stuttgart).

Wenn mit den Patienten die grundsätzlichen Vorstellungen, Wünsche und Möglichkeiten bezüglich einer festsitzenden oder herausnehmbaren Konstruktion und der dafür ins Auge zu fassenden Pfeileranzahl besprochen worden sind und zu einer Entscheidung geführt haben, geht es um die Auswahl eines Erfolg versprechenden Implantatsystems. Dabei spielen einerseits Aspekte wie Material, Form und Oberfläche und andererseits die Verfügbarkeit geeigneter und bewährter prothetischer Aufbau- und Laborteile und deren Passungspräzision eine entscheidende Rolle. Weitere wichtige Aspekte sind der Preis eines Implantatsystems sowie die Gewährleistung der nachhaltigen Verfügbarkeit der Zubehörteile.

Es erscheint angebracht, in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass die Rechtsprechung auch hier ein wachsames Auge auf die Beratung des Patienten legt. Wenn man beispielsweise dem Patienten zur Verwendung eines selten zur Anwendung kommenden, möglicherweise nur von dem Inaugurator selbst oder wenigen anderen verwendeten Außenseitersystems raten will, so umfasst die Aufklärungspflicht unbedingt die Tatsache, dass auf diese Weise eine langfristige Bindung an diese spezielle Praxis entstehen kann, weil bei später allfällig notwendig werdenden Nachbehandlungen anderen Praxen das System nicht geläufig ist (Landgericht Wuppertal – 5 O 185/94).

Aus diesen Erwägungen ergibt sich zwangsläufig, dass bei der Auswahl des Implantatsystems die prothetischen Belange unbedingt Beachtung finden müssen und nicht der Chirurg dem Prothetiker ohne vorherige Absprache Vorgaben machen darf, die diesen dann unter Umständen zu nicht sachgerechten und unnötigen Kompromissen zwingen.

Bei der Planung der strategisch günstigen Implantatpositionen mithilfe von Kiefermodellen sowie adäquater bildgebender Verfahren (OPG, DVT, CT), die selbstredend auch die Achsausrichtungen beinhaltet, ist feststellbar, ob für die Insertion ausreichend Knochen vorhanden ist, oder durch geeignete, augmentative Maßnahmen ein Implantatbett erst noch geschaffen werden muss. Hier zeigt sich auf der anderen Seite aber auch, wie wichtig die Planung durch den Prothetiker ist, weil die Möglichkeiten der modernen Prothetik und die flexiblen Gestaltungsmöglichkeiten ausgeklügelter Implantatsysteme oft aufwendige chirurgische Augmentationsmaßnahmen überflüssig machen können.

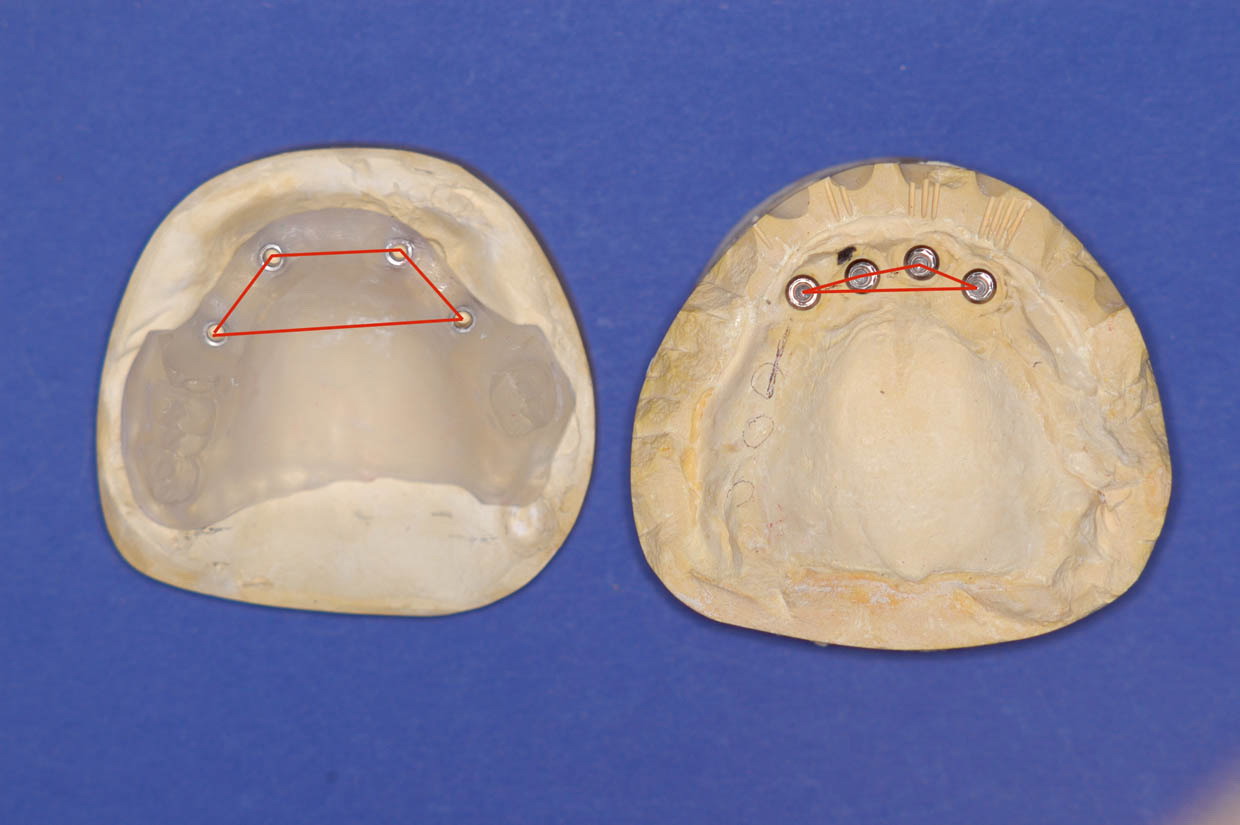

Abb. 3: Links die prothetisch geplante Pfeilerverteilung anhand der Bohrrichtungsschablone (entsprechend Körber-Marxkors-Befundgruppe B), rechts die chirurgische Umsetzung. Die tatsächlich erzielten Implantatpositionen liegen nahezu auf einer Tangente an den Zahnbogen (Körber-Marxkors-Befundgruppe C). Dieser prothetische Befund wäre ebenso gut oder besser mit zwei Implantaten zu erreichen gewesen.

Wenn Implantate von chirurgischer Seite schlicht dort gesetzt werden, wo Knochen vorhanden ist – in blindem Vertrauen darauf, dass der Prothetiker es schon richten wird – entstehen für alle Beteiligten frustrierende Situationen, die nicht selten im Rechtsstreit enden. Ein zwar gut osseointegriertes, aber prothetisch nicht zu versorgendes Implantat ist für den Patienten wertlos und aufgrund des unnützen und damit nicht indizierten Eingriffs ein möglicher Anknüpfungspunkt für haftungsrechtliche Auseinandersetzungen.

Implantatsystem, Position und Ausrichtung jedes Implantates sind also vor der Insertion durch den Prothetiker für den Chirurgen exakt nachvollziehbar vorzugeben. Mögliche Verfahren, um die Implantatgeometrie, -position und -achsrichtung vom Planungsmodell auf den Patienten zu übertragen, sind Bohrschablonen und gegebenenfalls computergestützte Navigation auf der Grundlage bildgebender Verfahren. Wenn zum Beispiel in einem zahnlosen Kiefer vier Implantate nicht als Eckpfeiler eines möglichst großflächigen Polygons gesetzt, sondern in einer Linie nebeneinander angeordnet werden, sind die beiden mittleren Implantate für die prothetische Versorgung ohne Vorteil oder sogar störend (Abb. 3).

Die Implantatprothetik ist – insbesondere in früher schwer oder gar nicht zufriedenstellend zu versorgenden Situationen – eine für den Patienten segensreiche Erweiterung des prothetischen Therapiespektrums. Vornehmlich als solche sollte sie unser zahnärztliches Bewusstsein prägen.