Oralchirurgie 28.02.2011

Therapie einer behinderten Patientin unter Hypnose

share

In der vorliegenden Kasuistik wird die oralchirurgische Behandlung einer durch einen Hirntumor körperlich und geistig behinderten Patientin geschildert, die anstatt einer ursprünglich empfohlenen Behandlung in Narkose eine Therapie unter kombinierter Lokalanästhesie/Hypnose wünschte. Trotz erheblicher ärztlicher Bedenken erwies sich die Patientin als ausgezeichnet trancefähig und erlebte die Behandlungssitzungen nahezu stressfrei. Eine ausgedehnte chirurgische Zahnsanierung konnte komplikationslos und unter guten Behandlungsbedingungen durchgeführt werden.

Eine 23-jährige Patientin stellte sich auf Veranlassung der neu gewählten Hauszahnärztin zur Erstberatung in unserer Klinikambulanz vor. Nach Auskunft der begleitenden Mutter war wegen einer schweren Allgemeinerkrankung seit Jahren keine zahnärztliche Diagnostik und Therapie in Anspruch genommen worden. Aufgrund rezidivierender intraoraler Beschwerden sei eine Behandlung nunmehr nicht weiter aufschiebbar. Vor eventuellen zahnerhaltenden und prothetischen Maßnahmen wurde von hauszahnärztlicher Seite eine chirurgische Dentalsanierung unter Vollnarkose gewünscht.

Fallbericht

Allgemeine Anamnese

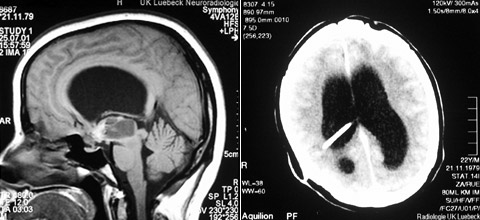

Die Patientin wurde fremdanamnestisch 1996 durch allgemeine Sehverschlechterung und zunehmendes Doppelbildsehen klinisch auffällig. Entsprechende radiologische und stereotaktische Diagnostik erbrachte den Nachweis eines im Bereich des III. Hirnventrikels lokalisierten Hypothalamusglioms (pilozystisches Astrozytom, WHO Grad I; Abb. 1). Ein tumorbedingter Verschlusshydrocephalus mit Erhöhung des intrakraniellen Drucks wurde zunächst durch Anlage einer ventrikuloperitonealen Liquordrainage therapiert (Abb. 2). Zeitlich verzögert erfolgte die subtotale Resektion des niedrig malignen Hirntumors. Zystische Rezidive des durch seine anatomische Lage nicht vollständig resektablen Astrozytoms wurde mehrere Male endoskopisch punktiert. Entzündliche Komplikationen im Bereich des abdominellen Schenkels der Liquordrainage bis hin zur 4-Quadranten-Peritonitis machten multiple chirurgische Revisionen mit teilweise lang dauernden intensivmedizinischen Behandlungen notwendig. Aufgrund einer tumorchirurgisch bedingten Funktionsstörung der Hirnanhangdrüse leidet die Patientin unter entsprechenden Hormonimbalancen (ACTH, LH, FSH, Prolactin).

Abb. 1 Kranielle Magnetresonanztomografie, sagittaler Strahlengang. Deutlich erweiterter Seitenventrikel. Kaudal davon lokalisierter, inhomogen-zystischer, teils unscharf begrenzter Mittellinientumor im Bereich des III. Ventrikels. Abb. 2 Kranielle Computertomografie, transversaler Strahlengang. Deutlich erweiterte Seitenventrikel bei verstrichenen äußeren Liquorräumen. Über ein Bohrlochtrepanation von rechts eingebrachte Ventrikeldrainage.

(Beide Abbildungen mit freundlicher Genehmigung durch Herrn Prof. Dr. med. D. Petersen, Abteilung Neuroradiologie, Institut für Radiologie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck.)

Spezielle Anamnese

Zum Zeitpunkt der Erstvorstellung beklagte die Patientin rezidivierende Beschwerden im Bereich des rechten Unterkiefers. Ferner würden mehrere Zähne in Ober- und Unterkiefer eine erhebliche Schmerzhaftigkeit bei Aufbiss aufweisen. Unabhängig davon beschrieb die Patientin eine erhebliche und diffuse Behandlungsangst, die sie selbst auf die vorangegangenen Krankenhausaufenthalte sowie ihre körperlichen und geistigen Einschränkungen zurückführte. Aufgrund entsprechenden Leidensdrucks stand die Patientin nunmehr aber einer zahnärztlichen Therapie aufgeschlossen gegenüber.

Seitenanfang

Auszug aus dem allgemeinen/neurologischen Untersuchungsbefund

23-jährige gang- und standunfähige Patientin in deutlich reduziertem Allgemein- und adipösem Ernährungszustand. Vollständige Erblindung beidseits.

Gepflegtes äußeres Erscheinungsbild, Bewusstsein und Orientierung unbeeinträchtigt. Psychomotorisch hochgradig verlangsamt. Stimmungslage gedrückt, affektiv schwingungsfähig. Formales und inhaltliches Denken unbeeinträchtigt. Kognitive Fähigkeiten teilweise beeinträchtigt (Gedächtnis), Urteilsfähigkeit und Einsicht nicht eingeschränkt.

Intraoraler Befund

Mäßige Mundhygiene, Parodontitis marginalis profunda generalisata. Keine höhergradigen Zahnlockerungen. Lückengebiss mit multiplen kariösen Zähnen bzw. Wurzelresten. Zahn 48 deutlich mesialanguliert. Zähne 17, 45 klopfschmerzhaft. Vitalitätsprobe der Zähne 18, 17, 38, 45 negativ.

Röntgenbefund

Orthopantomografie: generalisierter horizontaler Knochenabbau, multiple Kronenkaries, Parodontitis apicalis chronica der Zähne 12, 38, 45, 46, 48 (Abb. 3).

Chirurgisches Behandlungskonzept

1. Extraktion/Chirurgische Entfernung der Zähne 12, 18, 17, 28, 38, 45, 48

2. Wurzelkanalbehandlung, Wurzelfüllung und Wurzelspitzenresektion Zahn 46

Abb. 3 Mitgeführtes Orthopantomogramm der Patientin.

Differenzialtherapeutische Überlegungen

Aufgrund der körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen der Patientin, der daraus resultierenden Einschränkungen der aktiven Mitarbeitsfähigkeit sowie aus Rücksichtnahme auf die ausgeprägte Behandlungsangst erschien eine Behandlung in Intubationsnarkose als praktikabelste Therapieoption. Unerwartet schlossen sich die rechtlich uneingeschränkt einwilligungsfähige Patientin sowie die betreuende Mutter zwar unserem oralchirurgischen Konzept an, äußerten aber Vorbehalte gegen eine Behandlung in Vollnarkose. Eine ambulante Behandlung wurde in Rückblick auf die vorangegangenen häufigen Krankenhausaufenthalte unter allen Umständen bevorzugt. Nachdem die Mutter der Patientin durch eine Informationsbroschüre auf die in unserer Klinik angebotene Möglichkeit zur chirurgischen Behandlung in klinischer Hypnose aufmerksam wurde, wünschte sich die Patientin eine solche, unter ambulanten Bedingungen durchgeführte Behandlung.

Da die Effizienz einer Hypnose von verschiedenen somatischen und psychischen Faktoren abhängt (vergl. Diskussion) und nur geringe Erfahrungen über hypnotherapeutische Ansätze bei Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen vorliegen, bestanden von Behandlerseite zunächst erhebliche Vorbehalte gegenüber einem solchen Vorgehen. In Übereinstimmung mit der Patientin wurde letztlich eine erste, ohne festes Therapieziel versehene Behandlungssitzung in Hypnose vereinbart. Bei unbefriedigenden Behandlungsbedingungen für Patientin und/oder Behandlungsteam sollte die verzögerte stationäre Aufnahme zur chirurgischen Zahnsanierung in Intubationsnarkose erfolgen.

Seitenanfang

Behandlungsablauf

Nach einer ausführlichen Unterrichtung über die chirurgischen Aspekte der geplanten Behandlung schloss sich ein auf die speziellen Bedürfnisse und Limitationen der Patientin ausgerichtetes Hypnose-Aufklärungsgespräch an. Hierbei wurden die individuellen Möglichkeiten und Grenzen einer behandlungsbegleitenden Hypnose erläutert, in das Gespräch ebenfalls bereits OP-bezogene „Seedings“ (engl. to seed: säen) integriert. Durch eine solche, integral zu einer klinisch-pragmatischen Hypnotherapie gehörenden Technik werden vorhandene Ängste abgebaut und spezifische Erwartungen sublimal verankert, auf die intraoperativ zurückgegriffen werden kann.

Eine Woche später stellte sich die Patientin zu einer ersten Behandlungssitzung vor. Die Seedings wurden direkt vor Behandlungsbeginn wiederholt, Mundschleimhaut- und Lokalanästhesie nach bequemer Lagerung durchgeführt. Da sich bei der präoperativ außerordentlich angespannten Patientin nach individueller Hypnose-Induktion (Abb. 4) eindeutige klinische Trancezeichen einstellten (Entspannung der Gesichtsphysiognomie, Verlangsamung von Atemfrequenz und Puls, niederfrequente Bauchatmung, motorische Hemmung) führten wir – wie prähypnotisch besprochen – bereits in erster Sitzung die chirurgische Entfernung der Zähne 28 und 38 durch.

Abb. 4 Induktion der Hypnose. Körperliche Begleitung ("Pacing") der vollständig erblindeten Patientin.

Nach wiederum problemloser Reorientierung in die Behandlungssituation äußerte sich die Patientin sehr positiv über den angenehmen und unerwartet stressarmen Behandlungsverlauf. Nach weiterhin komplikationslosem postoperativen Verlauf nahmen wir in Übereinstimmung mit Patientin und Mutter endgültig von der Möglichkeit einer Behandlung in Narkose Abstand.

In zwei weiteren ambulanten Behandlungssitzungen in Hypnose wurde das erstellte Sanierungskonzept vollständig und unter jeweils stabil und sehr positiv erlebten Trancezuständen für die Patientin sowie guten bis sehr guten chirurgischen Behandlungsbedingungen umgesetzt. Auch längere Sitzungen (bis 90 Minuten) und der aufgrund stark eingeschränkter aktiver Mundöffnung jeweils notwendige Einsatz eines Mundsperrers wurden von der Patientin problemlos toleriert (Abb.5). In dem insgesamt sechs Wochen umfassenden Behandlungsverlauf war für die Behandler neben einer reproduzierbar guten Trancefähigkeit der Patientin (Abb.6) insbesondere die deutliche Reduktion der initial vorliegenden Behandlungsangst außerordentlich motivierend. Bei der abschließenden Besprechung wünschte sich die Patientin auch eine vollständige konservierende und prothetische Gebisssanierung unter solchen Bedingungen.

Abb. 5 Chirurgische Sanierung in Lokalanästhesie/Hypnose. Inkompletter Lidschluss bei Erblindung. Abb. 6 Völlig entspannte Gesichtsphysiognomie der Patientin nach Hypnoseinduktion vor der dritten Behandlungssitzung.

Seitenanfang

Diskussion

Ungeachtet aller technischen und pharmakologischen Errungenschaften stellt die medizinische Behandlung ängstlicher Patienten in Lokalanästhesie auch heute noch eine echte Herausforderung der Medizin dar (Jöhren und Margraf-Stiksrud 2002). Insbesondere Behandlungen im Kopf-Hals-Bereich sind häufig mit besonders intensiven Befürchtungen und Ängsten verbunden. Treten körperliche und/oder geistige Einschränkungen des zu behandelnden Patienten hinzu, wird eine Behandlung in Narkose meist als unumgänglich angesehen.

Eine zahnärztliche, oralchirurgische oder mkg-chirurgische Behandlung in Vollnarkose ermöglicht ein zeitiges und mit planbar guten Behandlungsbedingungen ausgestattetes Vorgehen. Neben organisatorischem und finanziellem Aufwand ist sie aber mit spezifischen perioperativen Risiken verbunden, bedingt bei Risikopatienten einen stationären Krankenhausaufenthalt und steht zumindest in eigener Praxis tätigen (Zahn-)Medizinern nur eingeschränkt zur Verfügung. Als weiterer wesentlicher Nachteil gilt ferner, dass nur nichtmedikamentöse, primär anxiolytische Verfahren in der Lage sind, eine dauerhafte Reduktion der Behandlungsangst herbeizuführen (Alberts 1993; Jöhren et al. 2000).

Im vorliegenden Fall wurde eine mund-, kiefer- und gesichtschirurgische Behandlung bei einer jungen Patientin mit einem niedrig malignen Hirntumor notwendig. Eine solche, langsam wachsende Geschwulst führt durch verdrängendes und infiltrierendes Wachstum, erkrankungsbegleitende Störungen (hier: Hydrocephalus, Hormonstörungen, Erblindung) sowie eine nebenwirkungsreiche chirurgische Therapie zu massiven Einschränkungen des Patienten (Schirmer 1994), ermöglicht aber selbst bei nur inkompletter chirurgischer Entfernung eine quod vitam mittelfristig gute Prognose (Mumenthaler 1986). Aus der intensiven interdisziplinären Therapie leitet sich im Einzelfall eine allgemeine Behandlungsangst ab. Insofern stellt die im Rahmen der vorliegenden Kasuistik beschriebene Patientin ein prägnantes Beispiel für eine heterogene Patientengruppe mit individuell unterschiedlichen Einschränkungen dar, in der erheblicher Behandlungsbedarf auftreten kann. Als zunächst logische Schlussfolgerung wurde eine chirurgische Behandlung der Patientin in Lokalanästhesie als nicht praktikabel angesehen. Die Patientin selbst zog im Rahmen der Therapievorbereitung – zunächst lediglich zur Vermeidung einer stationären Behandlung – die Möglichkeit einer Behandlung in kombinierter Lokalanästhesie/Hypnose in Betracht.

Nachdem eigene Untersuchungen zunächst eine hohe theoretische Akzeptanz von Hypnose bei mund-, kiefer- und gesichtschirurgischen Patienten erwiesen (Hermes und Sieg 2002), wurde klinische Hypnose im Jahr 2002 im täglichen Routinebetrieb unserer Klinik etabliert (Hermes et al. 2002). Durch „Live-Hypnose“ oder standardisierte Tonträger („Kassetten-Hypnose“) werden dem Patienten gezielte Anleitungen („Suggestionen“) zur Ausblendung der Außenwahrnehmung und konzentrierten Introspektion gegeben, wodurch eine aktive Distanzierung vom Behandlungsgeschehen, Anxiolyse und Sedierung erzielt wird. Bis dato wurden ca. 450 oralchirurgische, traumatologische, onkologische und plastisch-rekonstruktive Eingriffe in der Studienklinik durchgeführt. Bei einem hohen Anteil Hypnose-spezifisch kontraindikationsfreier Patienten (> 95%) mussten lediglich zehn Eingriffe aufgrund insuffizienter Therapiebedingungen für Patient oder Behandlungsteam abgebrochen werden.

Im direktem Vergleich z.B. mit pharmakologischen Sedative/Anxiolytika offenbart sich ungeachtet aller klinischen Vorteile auch eine wesentliche Limitation intraoperativer Hypnoseanwendungen: die aktive Kooperation des Patienten ist, gepaart mit einer entsprechenden seelischen Verfassung (Staats und Krause 1995) sowie Imaginations- und Konzentrationsfähigkeit, absolute Grundvoraussetzung für die Effizienz eines solchen Adjuvans. Nur durch intensive und zeitlich belastbare Interaktion zwischen Patient und Behandler lässt sich eine therapeutische Trance aktivieren und steuern (Schmierer 2001). Somit sind hypnotherapeutische Ansätze insbesondere bei Patienten mit fehlender Motivation oder Lernfähigkeit (Alberts 1993), verminderter Suggestibilität oder hochgradiger Intelligenzminderung (Staats und Krause 1995) weitgehend wirkungslos.

Bei der initialen Abschätzung der Hypnosefähigkeit unserer Patientin erschienen gleich mehrere der oben skizzierten Faktoren unsicher. Die Praktikabilität einer chirurgischen Behandlung unter kombinierter Lokalanästhesie/medizinischer Hypnose erschien folglich schlecht abschätzbar bis nicht gegeben. Entgegen aller von Behandlerseite bestehenden Vorbehalte konnte die relativ invasive Therapie aber planmäßig und komplikationslos durchgeführt werden. Narkose-bedingte Risiken, Nebenwirkungen und Kosten sowie ein stationärer Krankenhausaufenthalt wurden vermieden. Gleichzeitig ließ sich subjektiv und klinisch ein deutlicher Abbau der Behandlungsangst bei der 23-jährigen schwerbehinderten Tumorpatientin feststellen.

Die zuvor skizzierten Vorteile der kombinierten Behandlung in Lokalanästhesie/Hypnose wurden demgegenüber mit einem erheblichen, rein betriebswirtschaftlich nur schwer vertretbaren Aufwand erkauft. Durch die Verteilung auf mehrere Behandlungssitzungen sowie den Hypnose-bedingten, im vorgestellten Fall zeitintensiven Vor- und Nachlauf wurde die Behandlungszeit erheblich verlängert. Auf die andererseits vermiedenen Risiken und Kosten einer ITN-Behandlung unter stationären Bedingungen sowie die Möglichkeit einer sekundären Amortisierung des betriebenen therapeutischen Aufwandes durch Bahnung einer weiteren zahnärztlichen Behandlung ohne Narkose bleibt hinzuweisen.

Schlussfolgerung

Klinische Hypnose hat sich in unserer Klinik als wenig aufwendiges, bei Patienten hoch akzeptantes und effizientes Verfahren zur perioperativen nichtpharmakologischen Stressreduktion und Anxiolyse erwiesen. Die referierte Kasuistik belegt, dass die Möglichkeit einer Behandlung unter solchen Bedingungen durchaus auch bei Patienten mit körperlichen bzw. geistigen Beeinträchtigungen in Betracht gezogen werden sollte.

Autoren:

Priv.-Doz. Dr. med. dent. Dr. med. Dirk Hermes; Dr. med.Jutta Stec/Lübeck, Klinik für Kiefer- und Gesichtschirurgie, Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Campus Lübeck;

Priv.-Doz. Dr. med. Ludger Bahlmann/Höxter, Institut für Anästhesie, Klinikverbund Weser-Egge; Priv.-Doz. Dr. med. Stephan Klaus/Münster-Hiltrup, Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie, Herz-Jesu-Krankenhaus Hiltrup