Parodontologie 14.03.2016

Prävention parodontaler und periimplantärer Erkrankungen

share

Stand 2016

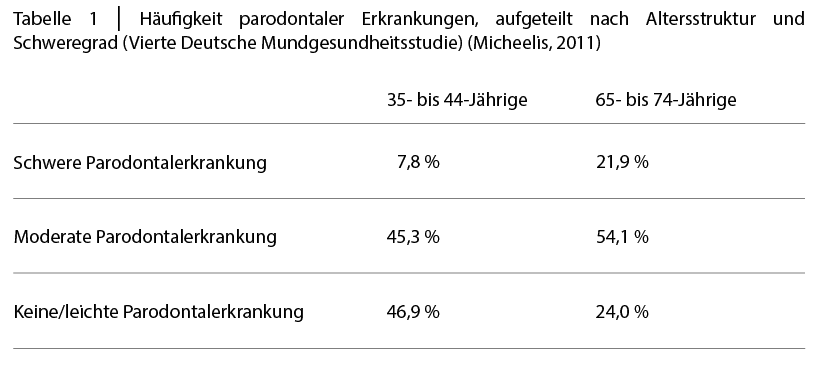

Parodontitis ist eine hoch prävalente chronische Entzündungserkrankung. Die Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie zeigt, dass mehr als die Hälfte der 35- bis 44-Jährigen an einer parodontalen Erkrankung leidet, etwa 20 Prozent sogar an einer schweren Form.

Die Parodontitis besitzt neben der lokalen Wirkung, nämlich dem Verlust des Zahnhalteapparates bis hin zum Zahnverlust, auch systemische Auswirkungen. Nach dem heutigen Kenntnisstand wissen wir, dass eine schwere Parodontitis einen Einfluss auf Allgemeinerkrankungen wie koronare Herzerkrankungen oder Diabetes mellitus ausübt. Daher ist der Prävention parodontaler Erkrankungen eine besondere Bedeutung zuzuordnen, da durch vergleichsweise einfache Maßnahmen, Erkrankungen und deren schwerwiegende gesundheitliche Folgen reduziert werden können. In diesem Artikel wird auf Prinzipien und Strategien der Prävention parodontaler Erkrankungen wie der Gingivitis, Parodontitis und in diesem Zusammenhang ebenfalls zu berücksichtigender periimplantärer Erkrankungen eingegangen.

Gingivitis, Parodontitis, periimplantäre Erkrankungen

Sowohl die Gingivitis als auch die Parodontitis sind entzündliche Zustände, die durch die Entstehung und Persistenz eines mikrobiellen Biofilms auf den Zähnen entsteht.

Parodontitis ist eine hoch prävalente Erkrankung und gilt nicht umsonst als Volkserkrankung. Die Vierte Deutsche Mundgesundheitsstudie zeigt, dass rund jeder Zweite der ab 35-Jährigen an einer pardodontalen Erkrankung leidet. Etwa jeder Fünfte sogar an einer schweren Form. Unter den Senioren ist die Parodontitis sogar noch mehr verbreitet. Mehr als die Hälfte dieser Altersgruppe ist von einer mittelschweren und rund 40 Prozent von einer schweren Ausprägung betroffen (Tabelle 1) (Micheelis, 2011). Insgesamt scheint eine schwere Parodontitis sogar die sechsthäufigste Krankheit der Menschheit zu sein (Kassebaum et al., 2014). Der primäre ätiologische Faktor ist die bakterielle Plaque, allerdings entscheiden über den Krankheitsverlauf und -schweregrad die individuelle Empfänglichkeit des Patienten sowie Risikofaktoren (Genco und Borgnakke, 2013; Page und Kornman, 1997).

Implantate sind aus der modernen Zahnheilkunde kaum noch wegzudenken. Die Zahl der inserierten Implantate nimmt rasant zu. Damit allerdings auch die Zahl an periimplantären Erkrankungen. Für die Entstehung periimplantärer Erkrankungen gibt es zwei Hauptursachen. Zum einen kann die bakterielle Infektion durch eine ungenügende mechanische Plaqueentfernung für ein entzündliches Geschehen verantwortlich sein. Zum anderen können biomechanische Faktoren eine Entzündung provozieren.

Erkrankungen des periimplantären Gewebes können in zwei Kategorien unterteilt werden. Eine entzündliche Veränderung, die sich ausschließlich auf das periimplantäre Weichgewebe begrenzt, wird als periimplantäre Mukositis bezeichnet. Hingegen spricht man von einer Periimplantitis, wenn eine progressive Entzündung sowohl des Weichgewebes als auch der knöchernen Strukturen vorliegt. Die Periimplantitis beginnt an den koronalen Gewebeanteilen und breitet sich nach apikal aus. Daher ist eine Implantatlockerung meist erst bemerkbar, wenn bereits große Anteile des umliegenden Gewebes betroffen sind. Klinische und radiologische Kennzeichen einer Periimplantitis sind Knochenabbau, Blutung auf Sondierung und erhöhte Sondierungswerte (Lindhe, Meyle und Group, 2008) (Abb. 1a bis c). Im Consensus-Report von 2011 wurde beschlossen, dass klinische und röntgenologische Daten zum Zeitpunkt der prothetischen Versorgung des Implantats aufgenommen werden sollen, um Baseline-Parameter während der Maintenance zum Vergleich zu haben, um so eine Periimplantitis diagnostizieren zu können (Lindhe et al., 2008). Um physiologische Remodellierungsvorgänge von einer progredienten, pathologischen Knochenresorption diagnostisch abgrenzen zu können, ist die Bewertung radiologischer Referenzaufnahmen unabdinglich.

Periimplantäre Erkrankungen stellen mit einer hohen Prävalenz und wachsenden Inzidenz ein ernst zu nehmendes Problem dar. Eine aktuelle Metaanalyse zeigt ernüchternde Daten (Derks und Tomasi, 2014). Die Prävalenz für periimplantäre Mukositis lag durchschnittlich bei 43 Prozent, für Periimplantitis bei 22 Prozent. Zu betonen ist allerdings, dass die Falldefinitionen für Mukositis und Periimplantitis zwischen den Studien uneinheitlich waren. Über das Ausmaß und den Schweregrad periimplantärer Erkrankungen wurde in den analysierten Studien kaum berichtet. Dennoch zeigt diese Analyse, dass fast jeder zweite Patient an einer periimplantären Mukositis und jeder fünfte Implantatpatient an einer Periimplantitis leidet.

Dies verdeutlicht, dass der Prävention dieser Erkrankungen eine essenzielle Rolle zugeteilt werden muss.

Prävention

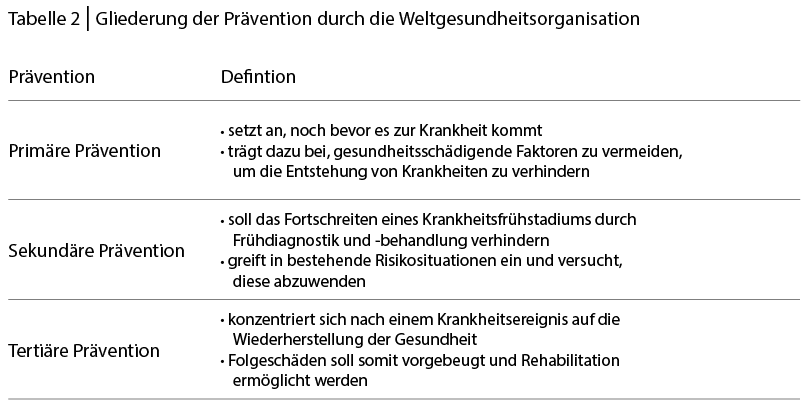

Die Weltgesundheitsorganisation gliedert die Prävention nach dem Zeitpunkt und unterscheidet so nach primärer, sekundärer und tertiärer Prävention (Tabelle 2).

Ergebnisse des 11. European Workshop on Periodontology

2015 fand der 11. European Workshop on Periodontology zu dem Thema Prävention statt. Ziel war es, den wissenschaftlichen Wissensstand unter die Lupe zu nehmen und Empfehlungen zu entwickeln, welche die Plaquekontrolle verbessern, Risikofaktoren kontrollieren und gezielte professionelle Präventionsschritte liefern.

Primäre Prävention von Parodontitis durch das Management einer Gingivitis

Die Arbeitsgruppe um Ian Chapple untersuchte, inwiefern die Prävention einer Gingivitis zu einer primären Prävention von Parodontitis führt (Chapple et al., 2015).

Demnach verbessert die professionell durchgeführte Plaquekontrolle den Entzündungszustand der Gingiva und mindert die Plaquescores, wobei die individuelle Remotivation der oralen Hygiene noch zusätzlichen Nutzen bringt (Abb. 2 und 3).

Unabdingliche Voraussetzung für die individualisierte Plaquekontrolle ist die zahnärztliche Befunderhebung, patientenspezifische Analyse seiner Risikofaktoren, die Motivation und das Wiederholen der Empfehlungen sowie fortwährende Remotivation.

Was die Mundhygienehilfsmittel angeht, konnte für die elektrischen Zahnbürsten ein besserer Effekt hinsichtlich der Reduktion einer Gingivitis sowie der Plaquereduktion erzielt werden. Allerdings gibt es bislang keine Empfehlung, welcher Bürstenkopf bei den elektrischen Zahnbürsten effektiver ist. Für die Dauer des Zähneputzens wird bei Patienten mit einem geringen Risiko für Parodontalerkrankungen ein zweimal tägliches Intervall für je zwei Minuten angegeben. Bei Patienten, die ein höheres Risiko aufweisen, sind je Putzeinheit nur zwei Minuten allerdings nicht ausreichend.

Die Verwendung von Zahnseide sollte nach der Zusammenfassung der Expertengruppe nur in den Bereichen verwendet werden, die für Interdentalbürsten nicht zugänglich sind. Interdentalbürsten in angepasster Größe sind für die Zahnzwischenraumpflege das Mittel der Wahl und sollten täglich zur Aufrechterhaltung der gingivalen Gesundhei verwendet werden (Abb. 4).

Mundspülungen bewirken einen zusätzlichen Effekt bei der Behandlung der Gingivitis, ebenso wie einige Agenzien in Zahnpasten. Die gezielte Anwendung sollte allerdings nicht generell empfohlen, sondern von Fall zu Fall entschieden werden.

Die gute Mundhygiene ist unerlässlich für eine gingivale Gesundheit und ausreichend für die Beseitigung der bakteriellen Plaque sowie einer gingivalen Entzündung.

Professionelle mechanische Plaqueentfernung zur Parodontitisprävention bei Erwachsenen

Eine weitere Arbeitsgruppe des Workshops beschäftigte sich mit der Frage, ob die regelmäßige Durchführung professioneller Zahnreinigungen tatsächlich zur Prävention einer Parodontitis führt (Needleman, Nibali und Di Iorio, 2015). So bestätigt die Arbeitsgruppe, dass erwartungsgemäß die professionelle Zahnreinigung in Kombination mit einer Mundhygieneinstruktion einen großen Einfluss auf die Plaquebesiedlung sowie die gingivale Blutung ausübt, erst recht im Vergleich zu keiner Behandlung. Allerdings gibt es interessanterweise keinen Beweis dafür, dass es hinsichtlich der Blutung und Plaqueanlagerung zu einem Unterschied kommt zwischen professioneller Zahnreinigung in Kombination mit der Mundhygieneinstruktion und lediglich der Mundhygieneinstruktion, unter der Voraussetzung, dass diese gründlich durchgeführt und wiederholt wird. Bislang ist die wissenschaftliche Datenlage noch zu gering, um den direkten Effekt regelmäßiger professioneller Zahnreinigungen hinsichtlich einer primären Parodontitisprävention zu bestätigen.

Professionelle mechanische Plaqueentfernung zur sekundären Parodontitisprävention und

Komplikationen durch Präventionsmaßnahmen

Die Arbeitsgruppe um Mario Sanz überprüfte den Effekt der professionellen Plaqueentfernung auf die sekundäre Parodontitisprävention und beurteilte die durch die regelmäßige Reinigung möglicherweise entstehenden unerwünschten Ereignisse (Sanz et al., 2015).

Die sekundäre Prävention der Parodontitis besteht darin, eine weitere Progression oder Rekurrenz der Erkrankung zu vermeiden. Das heißt, weiterer Attachment- und/oder Knochenverlust soll verhindert werden. Durch regelmäßiges Sondieren und Anfertigen von Röntgenbildern im Bedarfsfall wird dies klinisch überprüft.

Nach Abschluss der „aktiven Phase“ der Parodontitistherapie werden die Patienten in das Programm der unterstützenden Parodontitistherapie (UPT) überführt. Optimalerweise hat der Patient zu diesem Zeitpunkt keine persistierenden tiefen Taschen (≥ 5 mm) mehr und weist keine Entzündungszeichen im Sinne einer Blutung oder Suppuration auf.

Das UPT-Intervall sollte zwischen zwei und vier Mal pro Jahr in Abhängigkeit patientenspezifischer Risikofaktoren betragen. Weiterhin sollte dem Patienten der Sinn des dauerhaften UPT-Programms verdeutlicht werden, da sich eine fehlende Compliance und unregelmäßige Teilnahme negativ auf den langfristigen Behandlungserfolg ausübt.

Bei den UPT-Sitzungen ist eine Mundhygieneinstruktion, -übung und die Remotivation des Patienten unabdinglich. Weitere integrale Bestandteile des UPT sind die parodontale Untersuchung sowie die supragingivale Reinigung aller Zähne sowie die subgingivale Instrumentierung bis zum Sulkusboden bzw. bis zum Taschenboden in Bereichen mit Sondierungswerten ≥ 5 mm (Abb. 5). Darüber hinaus empfiehlt es sich, den Patienten auf Verhaltensgewohnheiten im Sinne eines gesunden Lebensstils hinzuweisen (z.B. Raucherentwöhnung, Kontrolle von Begleiterkrankungen). Durch die regelmäßige Teilnahme am UPT kann die Krankheitsprogression und der Zahnverlust deutlich reduziert werden.

Ebenfalls bestätigte die Arbeitsgruppe, dass Zähneputzen nicht als alleiniger Faktor für die Entstehung gingivaler Rezessionen oder zervikalen Defekte anzusehen ist und weder die Hand- noch die elektrische Zahnbürste diese begünstigen. Relevanter für die Entstehung und Progression diese Art von Läsionen sind vielmehr lokale und patientenbezogene Faktoren.

Auftretende Überempfindlichkeiten können gut durch chemische Zusätze in Zahnpasten sowie professionell applizierte Prophylaxepasten gelindert werden.

Primäre Prävention der Periimplantitis durch das Management der periimplantären Mukositis

Das Management einer periimplantären Mukositis kann als präventive Maßnahme gegen die Entstehung einer Periimplantitis angesehen werden. Daher beschäftigte sich die Arbeitsgruppe um Prof. Jepsen mit Risikofaktoren für die Entstehung und Methoden für die Behandlung periimplantärer Mukositis (Jepsen et al., 2015).

So sollten bereits im Vorfeld biologische Komplikationen durch eine individuelle Risikoanalyse berücksichtigt und Risikofaktoren vor der Implantation beseitigt werden, wie beispielsweise den Patienten zu motivieren, das Rauchen aufzugeben, oder bei bestehender Parodontitis alle pathologischen Taschen zu therapieren. Während der Implantation und prothetischen Versorgung empfiehlt es sich, darauf zu achten, dass eine nachfolgende Untersuchung durch problemloses Sondieren und auch eine gute Reinigungsfähigkeit möglich ist (Abb. 6).

Weiterhin sollte der transmukosale Teil des Implantats von keratinisiertem und unbeweglichem Weichgewebe umgeben sein. Die korrekte Passung der Implantatkomponenten und der Suprakonstruktion muss sichergestellt werden, um zusätzliche Nischen für die bakterielle Besiedlung zu vermeiden. Bei zementierten Kronen sollte der Kronenrand am Mukosarand liegen, um sicher alle Zementreste entfernen zu können. Nach der prothetischen Versorgung ist eine Infektionskontrolle zur Prävention nötig. Der Patient muss darüber aufgeklärt werden, wie er den Bereich um das Implantat optimal zu reinigen hat. Weiterhin sollte die Mundhygiene regelmäßig kontrolliert und Mundhygieneanweisungen wiederholt werden.

Zusätzlich ist es empfehlenswert, eine unterstützende Therapie im Drei-, Sechs-, Neun- oder Zwölf-Monats-Intervall je nach individueller Erfordernis durchzuführen, wobei Patienten mit einer aggressiven Parodontitis ein kürzeres Intervall aufgrund ihrer erhöhten Suszeptibilität für parodontale und periimplantäre Entzündung benötigen. Während dieser unterstützenden Therapie wird das periimplantäre Gewebe untersucht, indem der periimplantäre Sulkus sondiert und die Blutungsneigung überprüft wird. Weiterhin wird dem Patienten erneut die Bedeutung der Plaquekontrolle verdeutlicht und demonstriert und alle Beläge werden sorgfältig entfernt.

Fazit

Die Therapie parodontaler und periimplantärer Erkrankungen gehört zum zahnärztlichen Alltag und die Inzidenz dieser Erkrankungen ist leider zunehmend. Daher sind präventive Maßnahmen von essenzieller Bedeutung, grundsätzlich zur Entstehung, aber auch für die Früherkennung und Behandlung. So können abgestufte Prophylaxekonzepte parodontale und periimplantäre Erkrankungen auf verschiedenen Präventionsebenen verhindern.