Endodontologie 11.02.2015

Die endodontische Diagnostik

share

Der Schlüssel für eine sichere Diagnostik ist das Erkennen eines pathologischen Prozesses am Zahn durch die Interpretation von Symptomen und Tests. Meist lässt sich nach einer sorgfältigen Untersuchung mit Einhaltung aller Diagnoseprozesse eine genaue Diagnose stellen.

Eine professionelle endodontische Behandlung sollte in drei Abschnitte gegliedert werden:

- 1. Diagnosestellung

- 2. Behandlungsplanung

- 3. Lösung des Problems

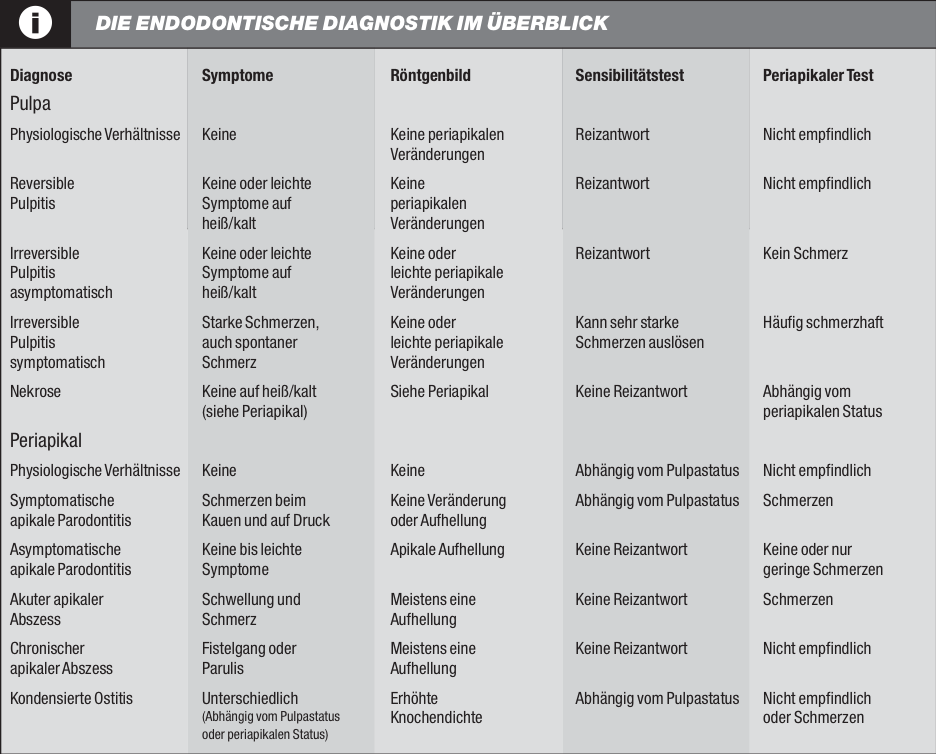

Folgende Basisdiagnosen können gestellt werden:

Diagnose der Pulpa

- Physiologische Verhältnisse

- Reversible Pulpitis

- Irreversible Pulpitis

Asymptomatisch

Symptomatisch

- Nekrose

- Diagnose der periapikalen Region

- PhysiologischeVerhältnisse

- Symptomatische apikale Parodontitis

- Asymptomatische apikale Parodontitis

- Akuter apikaler Abszess

- Chronischer apikaler Abszess

- Kondensierende Ostitis

Der Diagnoseprozess enthält folgende Basisschritte:

- Vorgeschichte

- Hauptbeschwerden

- Untersuchung des Mundraums

- Datenanalyse und Differentialdiagnose

- Behandlungsplanung

Manchmal ist es schwierig, die richtige Diagnose zu finden. Besonders bei beschwerdefreien Zähnen, trotz Schmerzen im Gesichtsbereich, sollte eine sehr genaue Differentialdiagnostik durchgeführt werden.

Bei Schmerzen kommt es vor, dass das Schmerzempfinden nicht am verursachenden Ort liegt. Bei einem diffusen und nicht zu starkem Schmerz hilft es, ein bis zwei Tage zu warten, damit die Schmerzregion eindeutiger zu lokalisieren ist. Man sollte auch Schmerzen nichtdentalen Ursprungs als mögliche Ursache im Hinterkopf behalten.

Auch wenn die Diagnose früh feststeht, ist es ratsam, immer alle Untersuchungen durchzuführen. Durch die Systematik erhält man häufig weitere Befunde und kann die Verdachtsdiagnose konkretisieren.

Dentale Anamnese

Die meisten endodontischen Probleme haben eine Vorgeschichte. Eine genaue dentale Anamnese ist für eine Diagnosestellung unverzichtbar.

Ein kurzer Anruf beim Vorbehandler kann Ihnen die notwendigen Informationen bringen, die noch fehlen.

Folgende Punkte sollten beachtet werden:

- Früheres Trauma

- Zeitpunkt der konservierenden und/oder prothetischen Versorgungen

- Behandlungskomplikationen

- CMD-Beschwerden und -Behandlungen

Der Verlauf der Beschwerden

Nehmen Sie sich die Zeit und lassen Sie sich vom Patienten alle Informationen über den Verlauf der Beschwerden schildern. Gezieltes Nachfragen mit Einbeziehung folgender Punkte gibt Ihnen oft ein gutes Bild der Beschwerden:

- Schmerzart

- Schwellung

- Zahnfraktur

- Zahnverlust

- Zahnverfärbung

- Schlechter Geschmack

Das Schmerzempfinden

Der Schmerz hat die größte Aussagekraft und ist daher sehr wichtig für die Einordnung der Beschwerden. Deshalb sollte die Schmerzsymptomatik durch folgende Fragen genauer hinterfragt werden:

- Wann hat der Schmerz angefangen?

- Wo ist der Schmerz lokalisiert?

- Ist der Schmerz immer an derselben Stelle?

- Wie ist der Charakter des Schmerzes (kurz, scharf, lang, dauerhaft, gelegentlich, dumpf, klopfend)?

- Stört der Schmerz Ihren Schlaf oder Ihre Arbeit?

- Wird der Schmerz schlimmer am Morgen?

- Wird der Schmerz schlimmer, wenn Sie sich hinlegen?

- Löst irgendetwas Bestimmtes Ihren Schmerz aus?

- Einmal ausgelöst, wie lange bleibt der Schmerz bestehen?

- Ist der Schmerz kontinuierlich, spontan oder kommt er in Schüben?

- Verschlechtert oder verbessert irgendetwas den Schmerz (Wärme, Kälte, Aufbeißen, Analgetikum)?

- Der Patient sollte nach der subjektiven Schmerzintensität befragt werden. Dabei hat sich die Skala von 0–10 bewährt, wobei 0 keinen und 10 den größtmöglichen Schmerz darstellt.

Bei einer vorhandenen Schwellung sind folgende Fragen sinnvoll:

- Wann trat die Schwellung das erste Mal auf?

- Wie schnell vergrößerte sich die Schwellung?

- Wo ist die Schwellung lokalisiert?

- Wie ist die Qualität der Schwellung (weich, hart, empfindlich)?

- Kann die Schwellung irgendwo abgelassen werden (schlechter Gschmack)?

- Steht die Schwellung in Verbindung mit einem kranken Zahn?

Die Untersuchungen

Das extraorale und intraorale Gewebe sollte untersucht, abgetastet und mit den anderen Zähnen und Geweben verglichen werden, um den pathologischen Prozess definieren zu können.

Bei der extraoralen Untersuchung sind zu beachten:

- Allgemeinerscheinung

- Hautfarbe

- Gesichtsasymmetrien

- Hautveränderung (Rötung, Narben, Fistel)

- Lymphknoten

Extraorale Veränderungen können schon Hinweise auf die Beschwerden des Patienten geben und sollten deshalb unbedingt erfolgen.

Intraorale Untersuchung

Weichgewebe:

Die Untersuchung beinhaltet eine visuelle, palpierende und sondierende Inspektion der Lippen, der Wangen, der Zunge, des Gaumens, der Muskeln, der gesamten oralen Mukosa und des Parodonts. Abweichungen vom Normalbefund sollten notiert werden. Die alveoläre Mukosa und die Gingiva sollten auf Verfärbungen, Entzündungen, Ulzerationen und Fistelgänge untersucht werden. Es empfiehlt sich, einen Fistelgang am besten röntgenologisch mithilfe eines Guttaperchastiftes im Fistelgang darzustellen.

Zähne:

Die Zähne sollten mit einem Spiegel und einer Sonde auf Verfärbungen, Abrasionen, Erosionen, Karies, fehlende Restaurationen, Risse, Frakturen oder Abnormalitäten untersucht werden.

Klinische Tests:

Es gibt eine Reihe von Tests, die pathologische Veränderungen der Zähne oder des Zahnhalteapparates definieren können. Diesen Tests sollte man aber nicht 100-prozentig vertrauen, denn alle Tests haben ihre Grenzen. Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu interpretieren und nur in Verbindung mit allen anderen Informationen zu nutzen. Merken Sie sich: Es sind keine objektiven Tests der Zähne, es sind Tests, auf die der Patient nach einem Stimulus subjektiv antwortet und damit sehr variabel.

Denken Sie daran, bei den Tests immer Kontrollzähne mit einzubeziehen.

Perkussion und Palpation:

Mit dem Handgriffende des Mundspiegels wird auf den Zahn inzisal bzw. okklusal und die Seitenfläche geklopft. Eine schmerzende Antwort deutet auf eine periapikale Entzündung hin. Ein Aufbisstest mit einer Watterolle zwischen den Zähnen erhöht die Genauigkeit für die Diagnostik. Sinnvoll ist es, gleichzeitig die Lockerung zu testen. Ein Zahn mit einer periapikalen Entzündung zeigt eine stärkere Lockerung, die sich nach der Behandlung des Zahnes wieder reduziert.

Bei der Palpation wird die Mucosa im Bereich des Apex abgetastet. Eine erhöhte Druckdolenz ist ebenfalls ein Zeichen für eine periapikale Entzündung.

Sensibilitätstest

Studien haben gezeigt, dass der histologische Zustand der Pulpa und das Ergebnis der Sensibilitätsuntersuchung begrenzt korrelieren. Deshalb sollte das Ergebnis des Tests mit Vorsicht interpretiert werden.

Die besten Ergebnisse für die Identifikation des Beschwerdezahnes bringen die Tests, die auch die Schmerzen beim Patienten ausgelöst haben. Berichtet der Patient von Schmerzen bei Kälte, dann wird ein Kältetest das beste Ergebnis bringen, wie auch ein Wärmetest bei Schmerzen auf heiße Getränke.

Der elektrische Pulpentester überprüft ebenso wie der Kältetest vorhandenes vitales Gewebe in der Pulpa. Insgesamt sind beide Tests sehr gut geeignet zur Identifizierung einer Nekrose. Eine erhöhte und reizüberdauernde Antwort auf die Tests deuten auf eine irreversible Pulpitis hin, keine Antwort auf die Tests auf eine Nekrose.

Der Einsatz von mehreren Testmethoden erhöht die Wahrscheinlichkeit einer sicheren Diagnose. Sollten alle Sensibilitätstests keine eindeutigen Ergebnisse zeigen und die Symptome auf eine Nekrose hindeuten, kann das Dentin durch eine Probekavität stimuliert werden.

Taschentiefenmessung

Die Taschentiefenmessung ermöglicht einen Rückschluss über den Abbau des Knochens. Außerdem lässt sich die Wertigkeit des Zahnes beurteilen. Bei einem stark parodontal geschädigten Zahn sollte die Kombination einer endodontischen und einer parodontalen Therapie in Betracht gezogen werden.

Bei einer lokal erhöhten Taschentiefe eines Zahnes kann es sich um eine Fraktur handeln.

Lockerung

Der Test zeigt den Status des parodontalen Ligaments und gibt eine Prognose für die Erhaltungswürdigkeit des Zahnes.

Röntgenologische Untersuchung

Das Röntgenbild ist unerlässlich für die Untersuchung der mineralisierten Strukturen, jedoch wird die Aussagekraft eines Röntgenbildes häufig überbewertet. Es ist ein Fehler, sich nur auf das Röntgenbild zu verlassen. Konventionelle Röntgenbilder sind nur 2-dimensional und geben viele Details nicht wieder. Exentrische Röntgenbilder in verschiedenen Winkeln aufgenommen, erhöhen die Aussagekraft. Weiterhin bringen 3-dimensionale Röntgenaufnahmen noch mehr diagnostische Sicherheit.

Der wichtigste Bereich auf dem Röntgenbild in der endodontischen Diagnostik ist der periapikale Bereich.

Eine größere Aufhellung im apikalen Bereich bei zugleich vitaler Pulpa hat keine endodontische Ursache.

Weitere diagnostische Möglichkeiten sind:

- selektive Anästhesie

- Aufbisstest mit einer Watterolle, um einen „cracked tooth“ aufzuspüren

- die Transillumination ist hilfreich bei einer Kronenfraktur, weil das Licht in einem Frakturspalt nicht weitergegeben wird

Alle Untersuchungsergebnisse sollten auf ein Formblatt eingetragen werden, um die Ergebnisse übersichtlich betrachten zu können. Anschließend müssen alle Ergebnisse ausgewertet werden. So lässt sich in den meisten Fällen die Diagnose des Pulpenzustandes und die des periapikalen Gewebes definieren. Anhand der Diagnosen wird ein Behandlungsplan erstellt.

Ergibt die Befragung und die Untersuchung keine eindeutige Diagnose, dann scheuen Sie sich nicht, den Patienten zu Spezialisten, Fachärzten oder Schmerzkliniken zu überweisen. So vermeiden Sie viele Unannehmlichkeiten für alle Beteiligten, denn viel häufiger als wir denken zeigt ein Schmerz im Gesichtsbereich einen nichtodontogenen Ursprung.