Endodontologie 22.08.2025

Zweitversorgung eines Frontzahntraumas

share

Fehldiagnosen können zu inadäquaten Behandlungsansätzen führen. Zudem kann eine unbewusste Bagatellisierung der Verletzung seitens der Patient/-innen oder ihrer Eltern, gepaart mit fehlenden Behandlungsmöglichkeiten, oft zu Komplikationen führen. In der klinischen Praxis begegnet das medizinische Personal regelmäßig den langfristigen Konsequenzen dentaler Traumata. Der hier dargestellte Fallbericht beschreibt die sekundäre Therapie eines Traumas.

Falldarstellung

Die Patientin (*1978) stellte sich 2017 in unserer Praxis vor. Die allgemeine Anamnese war unauffällig. Die Patientin schilderte einen Fahrradsturz im Jahr 1991, der zu Bewusstlosigkeit und anschließender Einlieferung ins örtliche Krankenhaus führte. Nach erfolgreicher Behandlung der initialen Unfallfolgen wurde die Patientin zeitnah aus dem Krankenhaus entlassen. Sie berichtete von erheblichen Zahnschäden: Frakturen an den Zähnen 11, 21 und 22. Diese wurden noch während ihres Krankenhausaufenthalts von einem zahnärztlichen Kollegen mit einer Draht-Komposit-Schiene versorgt. Laut Patientin wurde diese Schienung zwei Wochen nach dem Unfall entfernt; anschließend erfolgte die notwendige Versorgung mit Füllungen an den betroffenen Zähnen.

Basierend auf den Beschreibungen lassen sich als Verdachtsdiagnosen Schmelz-Dentin-Frakturen an den Zähnen 11, 21 und 22 annehmen. Ob die Pulpa dabei eröffnet wurde, konnte nachträglich nicht festgestellt werden. Die Patientin berichtete zudem von einer Verschiebung des Zahns 21 in Richtung Nase (Verdachtsdiagnose Intrusion Zahn 21) und einer Verschiebung des Zahns 22 zur Lippe hin (Verdachtsdiagnose laterale Dislokation Zahn 22). Zusammenfassend lässt sich nach Rekonstruktion von schweren dentalen Traumata sprechen, die sowohl das Parodont als auch vermutlich den Pulpa-Dentin-Komplex betrafen. Laut Patientin wurden keine weiteren Therapien zum damaligen Zeitpunkt vorgenommen.

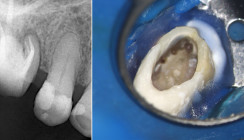

Zwei Jahre später, im Jahr 1993, traten Schmerzen an den Oberkieferschneidezähnen auf, die durch den Hauszahnarzt mittels Wurzelbehandlung therapiert wurden. Die Zähne 11, 21 und 22 wurden nach und nach endodontisch behandelt. Leider konnten die entsprechenden Unterlagen nicht mehr eingesehen werden. Bis zum Jahr 2017 hatte die Patientin keine Beschwerden an diesen Zähnen. Im Jahr 2017 kam es dann zur Fraktur der Zahnkrone 11. Die Patientin stellte sich daraufhin beim Hauszahnarzt vor, der eine Einzelzahnaufnahme (Abb. 1) anfertigte. Anschließend erfolgte die Vorstellung in unserer Praxis. Zahn 22 zeigte eine Rotation sowie eine nach labial dislozierte Inzisalkante, Zahn 11 erschien intrudiert sowie nach palatinal disloziert (Abb. 2). Das vom Hauszahnarzt angewiesene DVT war zum Zeitpunkt der Erstvorstellung zugänglich. Im Folgenden wird die Behandlung von Zahn 21 betrachtet. Die klinischen und radiologischen Befunde sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tab. 1: Übersicht der wichtigen Eingangsbefunde.

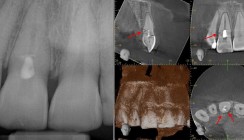

Befundung des DVT aus 2017 (Abb. 3):

Frontal: Knochenring, luftdichte Aufhellungen zirkulär um Wurzelfüllmaterial.

Sagittal und Transversal: deutliche luftdichte Aufhellungen um Wurzelfüllung; keine eindeutig abzugrenzende Wurzeloberfläche (Verdachtsdiagnose Ersatzresorption 21).

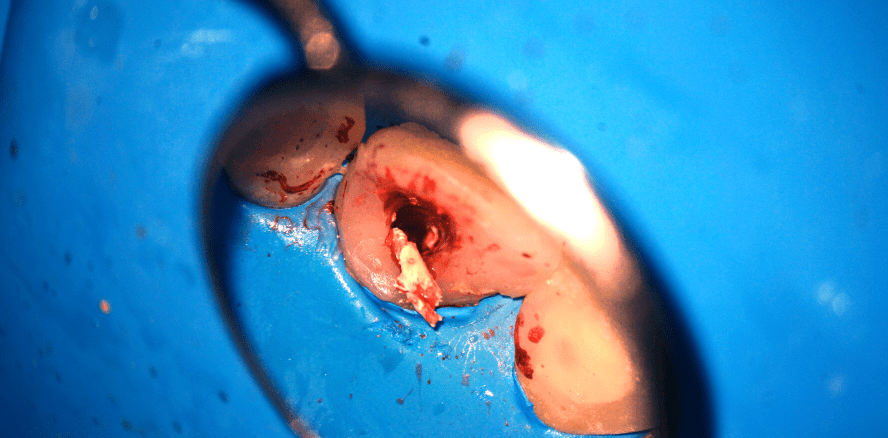

Die Therapie erfolgte in mehreren Sitzungen, welche jeweils unter Lokalanästhesie und Kofferdam vorgenommen wurden. Zunächst wurde im Frühjahr 2018 die Wurzelfüllung entfernt. Es kam sofort zu einer Blutung aus dem Kanalsystem (Abb 4). Die mechanische Reinigung wurde zunächst mit Handinstrumenten bis ISO Größe 90, Ultraschall und einer SAF-2.0 (Re-Dent Nova) durchgeführt. Während der chemischen Desinfektion mit 3%igem Natriumhypochlorid und 17%igem EDTA wurde mit Schall- und Ultraschall (Eddy und VDW Ultra) aktiviert. Die medikamentöse Einlage erfolgte mit einem Kalziumhydroxid-Präparat; der Zahn wurde provisorisch mit Glasionomerzement verschlossen. In Tabelle 2 sind die relevanten Aufbereitungsparameter festgehalten.

Tab. 2: Übersicht Aufbereitungsparameter.

Nach der primären Reinigung konnte apikal Fremdmaterial visualisiert werden (Abb. 5+6). Weiterhin zeigte sich zirkulär im Wurzelkanal eine Knochenapposition. Diese wurde durch Osteoblasten gebildet, die vermutlich durch aktive Migration in den Wurzelkanal gelangt waren.

In der darauffolgenden Sitzung 21 Tage später wurde erneut chemisch gereinigt und eine Messaufnahme angefertigt (Abb. 7). Zur temporären Einlage wurde Ledermix, um dessen antiresorptive Wirkung zu nutzen, verwendet. Der provisorische Verschluss erfolgte mit sterilem Teflon und kompositverstärktem Glasionomerzement.

Nach der Aufbereitung ergab sich die Herausforderung, eine geeignete Fülltechnik für diese Situation zu finden. Das Ziel war es, die Zwischenräume zwischen dem internen Knochenring und der Wurzelkanalwand bestmöglich auszufüllen.

Die Anwendung der Schneepflugtechnik,6 die ursprünglich aus dem Bereich der Kompositfüllungen stammt, wurde modifiziert und auf diese Wurzelkanalfüllung übertragen.

Diese Methode basiert auf dem Prinzip, zunächst ein dünnflüssiges oder erwärmtes Material in die Kavität einzubringen, gefolgt von einem festeren Material gleicher Art. Durch den anschließenden Stopfdruck wird das dünnflüssige Material in die Spalträume verdrängt. Beide Materialien werden anschließend gemeinsam polymerisiert.

Für die Wurzelkanalbehandlung wurden spezifische Materialien ausgewählt: EndoSequence BC Sealer (Brasseler) als dünnflüssige Komponente und Endosequence BC Putty (Brasseler) als stopfbares Material. Der Behandlungsablauf gestaltet sich wie folgt:

- erneute Desinfektion inkl. Aktivierung

- Applikation des Sealers (Abb. 8)

- schrittweise Einbringung des Putty-Materials in Kompartimenten (Abb. 9+10)

Diese Technik sollte eine verbesserte Füllung und Versiegelung des Wurzelkanalsystems ermöglichen. Eine Kontrollaufnahme wurde angefertigt (Abb. 11). Anschließend wurden ein steriles Teflonband sowie ein Glasionomerzement als provisorischer Verschluss eingebracht, um die vollständige Aushärtung der Materialien abzuwarten.

Eine Woche nach Wurzelfüllung wurde der verbleibende Wurzelkanal erneut gereinigt und für die Aufnahme eines glasfaserverstärkten Stiftes vorbereitet. Der Stift wurde mithilfe eines dualhärtenden Bondingsystems sowie eines dualhärtenden Komposits zementiert. Abschließend erfolgte der Verschluss des Kanals mit Kompositmaterial. Eine röntgenologische Abschlussaufnahme wurde angefertigt (Abb. 12).

Die Zähne 11, 21 und 22 wurden anschließend durch den Hauszahnarzt mit Zahnersatz versorgt. Nach einem Zeitraum von sechs Monaten erfolgte im Oktober 2018 eine Röntgenkontrollaufnahme (Abb. 13). Im Jahr 2020 wurde zur weiteren Kontrolle eine digitale Volumentomografie (Veraviewepocs R100 P, J. Morita) durchgeführt.

Befunde des DVT 2020 (Abb. 14):

Frontal: vollständig gefüllter Wurzelkanal.

Sagittal und Transversal: vollständig gefüllter Wurzelkanal, kein Voranschreiten der Resorption erkennbar.

Das zuletzt angefertigte Kontrollröntgenbild stammt vom März 2024 (Abb.15). Bisher konnte kein Fortschreiten der Resorption festgestellt werden. Durch die Erneuerung der Wurzelfüllung konnte Zahn 21 mit einer guten Prognose erhalten werden. Nach mehreren Jahren der Nachsorge zeigt sich, dass die Kombination aus Sealer und Putty-Material zur Wurzelfüllung bei diesem Zahn akzeptable und stabile Ergebnisse erzielt hat.

Diskussion

Zum Zeitpunkt des Behandlungsbeginns zeigten sich weder Beschwerden noch subjektive Auffälligkeiten. Auch die objektiven Befunde waren unauffällig und ließen keine akuten pathologischen Veränderungen erkennen. Somit kann der Zahn 21 als symptomfrei bezeichnet werden.

Eine Wurzelbehandlung bei einem symptomlosen Zahn wird kontrovers diskutiert, da sie eine präventive Intervention darstellt, bei der Nutzen und potenzielle Risiken noch sorgfältiger abgewogen werden müssen. Im vorliegenden Fall war die Arbeitsdiagnose für Zahn 21: unvollständig wurzelkanalbehandelter Zahn bei Vorliegen einer Ersatzresorption.

Resorptionen sind von Osteoklasten ausgelöste pathologische Veränderungen, die auf mechanische und/oder infektionsbedingte Ursachen zurückzuführen sind. Ersatzresorptionen haben dabei eine besondere Stellung, da hier kein Granulationsgewebe entsteht, sondern Knochen als Ersatzmaterial gebildet wird. Der erfolgte Umbau der parodontalen Verankerung führt zum Verlust der Zahnbeweglichkeit und zur Integration in das Osseoreplacement des Knochens.7, 8 Nicht abschätzbar ist allerdings eine erneute Aktivierung von Osteoklasten und somit das Voranschreiten von Resorptionsprozessen durch eine erneute Infektion. Dies könnte auch auf der Basis von im Kanalsystem verbliebenen Mikroorganismen erfolgen.9 Weiterhin sind Wurzelkanalbehandlungen – v. a. Revisionsbehandlungen – kosten- und zeitintensiv. Diese ohne eindeutige Indikation vorzunehmen, kann den Eingriff als unverhältnismäßig erscheinen lassen. Eine mögliche Alternative wäre ein kontinuierliches Überwachen des Zustandes mittels klinischer und radiologischer Kontrollen gewesen. Da es sich aber um einen frakturierten Zahn handelte, dessen Kronenversorgung zu Bedingungen der gesetzlichen Krankenkassen geplant war, mussten diese (vollständige, bis nahe an die Wurzelspitze reichende Wurzelfüllung) geschaffen werden. Somit war ein konservatives Vorgehen nicht möglich.

Bei einer Revision werden in der Regel Fehler aus der ersten Wurzelbehandlung korrigiert, wie z. B. unzureichende Füllungen, Perforationen oder das Vorhandensein von Bakterien im Wurzelkanal. Die Erfolgschancen einer Revisionsbehandlung können gut durch wissenschaftliche Arbeiten evaluiert werden. Studien belegen, dass die Erfolgsraten einer Revisionsbehandlung im Bereich von 60–80 Prozent liegen.10, 11 Die individuellen Erfolgsaussichten hängen jedoch von verschiedenen Faktoren wie der Ursache des ursprünglichen Behandlungsversagens, der Qualität der Revision, der Verwendung von modernen Füllmaterialien sowie der korrekten Durchführung der Behandlung ab.

Wissenschaftliche Arbeiten liefern wertvolle Daten zur Prognose von Revisionen und helfen dabei, die besten Techniken und Materialien auszuwählen, um die Wahrscheinlichkeit eines langfristigen Erfolgs zu maximieren. Auch die Rolle von zusätzlichen therapeutischen Maßnahmen, wie der Verwendung von bioaktiven Materialien12 wird weiterhin intensiv untersucht, um die Ergebnisse von Wurzelkanalrevisionen weiter zu verbessern. Zudem wurde im dargestellten Fall eine andersartige Wurzelfülltechnik verwendet, deren Anwendung und Erfolgswahrscheinlichkeit bislang nicht wissenschaftlich belegt ist. Die Kombination von fließfähigen und festen Materialien sollte die Adaptation verbessern und das Ausfließen in kleine Spalträume ermöglichen. Dadurch kann die Wandständigkeit erhöht und die Bildung erneuter Hohlräume verhindert werden. Der Beleg für die Wirksamkeit kann mit dieser Falldarstellung bestenfalls als exemplarischer Ausgangspunkt herangezogen werden.

In der Nachuntersuchung liegen nur klinische und radiologische Befunde vor. Eine mikroskopische Untersuchung der Wandständigkeit mittels Schnittpräparaten und ein Effekt auf die damit verringerten Spalträume zur Kolonisation von Mikroorganismen wäre noch zu erbringen. Ebenfalls wären Untersuchungen nötig, um einen eventuell hemmenden Effekt durch Reduktion der Keimbelastung auf eine erneute Osteoklastenaktivierung abzuschätzen.