Endodontologie 29.04.2024

Wurzelkanalbehandlung nach Zahntrauma: Warum, wann und wie?

share

66 Prozent der Deutschen hatten bereits einen Zahnunfall, wie eine Befragung der DGET im Jahr 2023 ergeben hat. Kein seltenes Phänomen also, dennoch bestehen oft Unsicherheiten in Diagnostik und Therapie, da diese Fälle in vielen Zahnarztpraxen nicht zum Alltag gehören. Es wird im Folgenden beschrieben, wie man als Zahnarzt bei der Weiterbehandlung eines Zahntraumas planerisch und praktisch vorgehen sollte.

Einleitung

Zahnunfälle sind absolut betrachtet keine Seltenheit. Besonders häufig betroffen sind Kinder und Jugendliche. Die zunehmende Verwendung von Fahrrädern und E-Scootern sowie die Ausübung von Risikosportarten dürften einen zusätzlichen Beitrag zum Fallaufkommen leisten. Das Ausmaß der Verletzungen in Bezug auf den Schweregrad variiert enorm und reicht von der Konkussion über die verschiedenen Dislokationen bis zur Avulsion mit dem Verlust des Zahnes aus der Alveole. Ein Großteil der Erstversorgungen findet allerdings in Krankenhäusern und Notfalldiensten statt, besonders an Wochenenden oder abends. Akute Traumata landen deshalb insbesondere in Städten eher selten in den einzelnen Zahnarztpraxen, weshalb es für die dortigen Behandler schwierig ist, Routine und Sicherheit in den Abläufen aufzubauen. Die Erstversorgung beschränkt sich naturgemäß auf die akuten Verletzungen, also oft chirurgische Vorgänge wie Repositionierungen bei Dislokationen oder gar Avulsionen, Schienungen und das Nähen von Weichteilrupturen.

Fotos der Traumata in zwei Ebenen oder nähere Beschreibungen des Ausmaßes oder der Art der Dislokationen finden sich in den Unfallberichten nicht immer wieder, dies macht es den Hauszahnärzten mitunter schwer, eine adäquate Weiterbehandlung zu planen.

Es wird im Folgenden beschrieben, wie man als Zahnarzt bei der Weiterbehandlung eines Zahnunfalls planerisch, aber zugleich praktisch vorgehen sollte.

Wurzelwachstum als Kriterium

Eine erste, enorm wichtige Unterscheidung betrifft den Fortschritt des Wurzelwachstums, weil sich hieraus die erforderlichen weiteren Schritte ergeben.

1. Abgeschlossenes Wurzelwachstum

Ist dies der Fall, ist eine Wurzelkanalbehandlung nach Zahntrauma in folgenden Fällen erforderlich:

a) Avulsionen

b) Lateraler Dislokation von mehr als 1–2 mm

c) Intrusion von mehr als 1–2 mm

d) Extrusion von mehr als 1–2 mm

Warum ist das so? Weil es in allen vorgenannten Fällen zu einem Abriss der Pulpa kommt, bei Avulsionen zweifellos, bei den Dislokationen mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit. Die Chance, dass es posttraumatisch zu einer Regeneration bzw. Revaskularisation kommt, ist sehr gering, bei Avulsionen praktisch gleich Null.1

Die Schwierigkeit ist häufig, das Ausmaß der Dislokation im Nachhinein präzise zu beurteilen, wenn andernorts bereits reponiert wurde. Fotos der Verletzung mit einem Mobiltelefon, wie sie heute häufig gemacht werden, helfen hierbei genauso wie Portraitfotos vor der Verletzung zum Vergleich. Achtung: Manche Handys machen seitenverkehrte Aufnahmen.

2. Nicht abgeschlossenes Wurzelwachstum

Ist der Apex des betroffenen Zahnes mehr als 3 mm offen, ergibt dies ein differenziertes Vorgehen.Eine Wurzelkanalbehandlung ist auch bei diesen Zähnen erforderlich, wenn nach Avulsionen eine extraorale Trockenlagerung von mehr als 60 Minuten stattfand, da dies eine Nekrose des parodontalen Ligaments bedeutet.

Eine Wurzelkanalbehandlung kann zunächst abgewartet werden bei:

a) Avulsionen mit extraoraler Trockenlagerung von weniger als 60 Minuten (bzw. Lagerung in einer Zahnrettungsbox oder Milch)

b) Lateralen, intrusiven oder extrusiven Dislokationen

In den vorgenannten Fällen ist eine Revaskularisation zumindest möglich. Selbstverständlich macht der Umfang der Dislokation einen Unterschied: Bei einer Intrusion (von allen Dislokationen ohnehin die mit den meisten Pulpanekrosen und Resorptionen in der Folge) mit einem Ausmaß von 5–6 mm oder mehr wird es häufig zu einer Zerstörung der für eine Regeneration erforderlichen Strukturen kommen, was eine Revaskularisation wenig wahrscheinlich macht. Es ist daher sehr wichtig, diese Fälle engmaschig nachzuprüfen und ggf. rechtzeitig eine Wurzelkanalhandlung einzuleiten.

Wie strukturiere ich die Weiterbehandlung eines bereits erstversorgten Zahntraumas?

Ist die Initialbehandlung (alio loco) am Unfalltag adäquat erfolgt, also korrekte Reposition, korrekte Schienung (das bedeutet: flexible Schienung mit einer TTS-Schiene®, außer bei Aleolarfortsatzfrakturen und weit cervikal gelegen Horizontalfrakturen), ggf. Wundnähte etc., dann sollten bei der Anschlussbehandlung von Ihnen folgende Befunde erhoben werden:

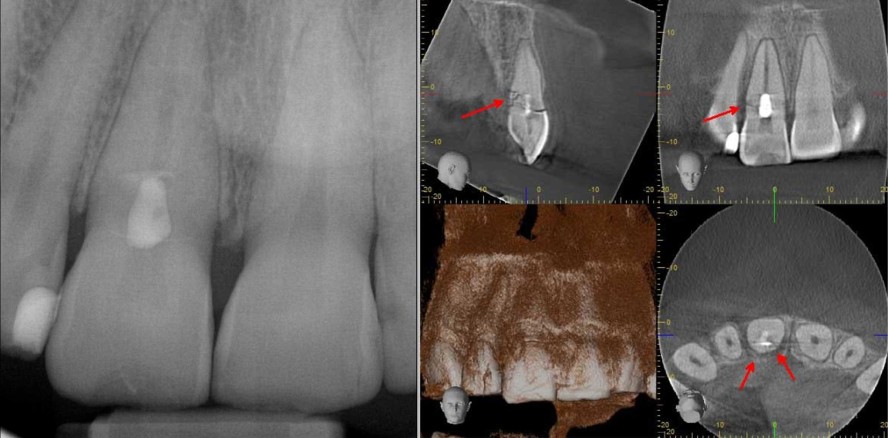

Lockerungsgrade, Reaktion auf Perkussion und Druck, je nach Untersuchungszeitpunkt auch Sensibilität auf Kälte (nicht sinnvoll am Unfalltag und kurz danach).Freiliegende Dentinareale sollten adhäsiv abgedeckt werden, falls nicht schon erfolgt.Wurde bei der Erstversorgung keine Bildgebung vorgenommen, sollten intraorale Einzel-Röntgenbilder erstellt werden. Je nach Schwere des Falles kann es unter Abwägung des Strahlenrisikos indiziert sein, ein DVT zu machen, insbesondere bei Verdacht auf Knochen- bzw. Wurzelfrakturen, da diese in zweidimensionalen Aufnahmen oft nicht ausreichend dargestellt werden können. (Abb. 1 und 2)

Archivieren Sie Fotos vom Unfalltag bzw. Portraitfotos, die die Zahnstellung vor dem Unfall zeigen. Sind keine Fotos gemacht worden, sollten Bilder in zwei oder drei Ebenen gemacht werden (en face, seitlich und von inzisal), um die Zahnstellung zu dokumentieren. Es genügt heutzutage qualitativ völlig, ein Mobiltelefon zu verwenden.

Besprechen Sie mit dem Patienten die Schienungsdauer, bei Avulsionen oder Dislokationen sind zwei bis drei Wochen ausreichend. Bei Horizontalfrakturen oder Alveolarfortsatzfrakturen können je nach Lage und Ausprägung sechs bis acht Wochen angemessen sein, mitunter noch länger. Einen sehr guten Überblick gibt hierfür die Accident-App®.Besprechen Sie mit den Patienten auch die Prognose: Bei Avulsionen beispielsweise hängt diese entscheidend davon ab, wie lange und in welchem Medium die Zähne vor der Reposition gelagert wurden.

Ist eine Wurzelkanalbehandlung nicht unmittelbar indiziert, so ist ein straff durchgetakteter Zeitplan für die Nachuntersuchungen in den nächsten Wochen und Monaten von großer Wichtigkeit, weil nur so negative Veränderungen rechtzeitig erkannt und behandelt werden können. Folgender Ablauf der Termine ist sinnvoll:

- In der dritten Woche nach dem Zahnunfall

- Nach sechs Wochen

- Nach zwölf Wochen

- Nach sechs Monaten

- Nach einem Jahr

- In den nächsten vier Jahren einmal pro Jahr

Sensibilitätsprüfung als Kriterium?

Die Sensibilitätsprüfung auf Kälte wird immer wieder als Entscheidungsgrundlage für die Einleitung einer Wurzelkanalbehandlung herangezogen. Im Falle von Zahntraumata ist das aus folgenden Gründen problematisch:

- Am Unfalltag selbst und in den nächsten Tagen lässt das akute Trauma keine belastbare Aussage zu.

- Bis zu drei Monate nach einem Trauma kann die Sensibilität stark beeinträchtigt sein, die Testung ist unzuverlässig.

- Kinder und Jugendliche verstehen sehr schnell, welches Gewicht eine positive Reaktion auf Kälte besitzt, dies beeinflusst mitunter die Aussagen. Im Zweifel können sie die Zuverlässigkeit prüfen, indem Sie die Testung mit einem nur scheinbar kalten Pellet vornehmen (lassen Sie Ihre Assistenz diskret mit dem Kältespray neben das Pellet sprühen).

- Die Applikation des kalten Pellets darf nur sehr kurz erfolgen (maximal eine Sekunde), bei längerem Kontakt reagieren sonst die umliegenden Gewebe auf den Reiz und suggerieren ein positives Ergebnis.

- Die Testung der Reaktion auf elektrische Impulse bringt oft zusätzliche Informationen, ist in diesen Fällen aber auch nur bedingt zuverlässig.

Ausschlaggebend für die Entscheidung, eine Wurzelkanalbehandlung nach einem Zahntrauma einzuleiten, sind deshalb folgende Punkte:

- Das Auftreten von röntgenologischen Befunden, z. B. Verbreiterung des Periodontalspalts oder Osteolysen bzw. Hinweise auf Resorptionen

- Klinische Hinweise auf Entzündungsprozesse (Schmerzen, Schwellung, Rötung, Zahnlockerung)

- Veränderungen im Klopfschall: Ersatzresorptionen und ankylotische Prozesse führen zu einem metallischen Klopfschall, mitunter vor Sichtbarkeit der radiologischen Symptome

Der richtige Zeitpunkt

Wann sollte also trepaniert werden?

- In allen Fällen, wo die Indikation klar ist (also Avulsionen oder Dislokationen von mehr als 1–2 mm bei wurzelreifen Zähnen), sollte innerhalb von 72 Stunden nach Trauma trepaniert werden, soweit die Verletzungen dies zulassen, spätestens aber nach einigen Tagen.

- In allen Fällen, wo zunächst Nachuntersuchungen indiziert sind, sollte beim ersten Auftreten von klinischen und/oder röntgenologischen Symptomen unverzüglich trepaniert werden.

Praktisches Vorgehen

Das klinische Vorgehen bei der Trepanation an sich ist vergleichsweise unkompliziert, die Eröffnung des Kanalsystems bei Frontzähnen stellt in der Regel keine unüberwindliche Hürde da. Bei jungen Patienten mit Wechselgebiss kann allerdings das Legen von Kofferdam etwas Aufwand erfordern, wenn die betroffenen Zähne nicht vollständig durchgebrochen sind. Hier hilft es, vor der Applikation der Kofferdamklammer Unterschnitte mit Kunststoffen zu schaffen. Nach der Entfernung des Pulpagewebes sollte zunächst eine antiresorptive Einlage eingebracht werden, z. B. Calciumhydroxid oder Ledermix®. In einem Folgetermin kann dann die abschließende Kanalaufbereitung und Obturation erfolgen. Sehr weite apikale Durchmesser (ISO 60 oder mehr) bzw. Zähne mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum sollten apikal mit hydraulischen Calciumsilikat-Zementen (z. B. MTA) verschlossen werden. Dies erfordert je nach Fall viel klinische Erfahrung, insbesondere bei zusätzlicher Applikation einer Kollagenmembran, weshalb eine Kooperation mit einem zertifizierten Endodontologen hilfreich sein kann.

Fallbeispiele

Anhand von klinischen Fällen, allesamt Überweisungspatienten unserer Praxis, soll illustriert werden, dass das Versäumnis einer rechtzeitigen Wurzelkanalbehandlung insbesondere bei den überproportional häufig betroffenen Kindern und Jugendlichen zu katastrophalen Folgen führen kann, weil es nicht selten innerhalb von kurzer Zeit zu ausgeprägten Resorptionen kommt, die den Verlust der betroffenen Zähne nach sich ziehen.2 Das bedeutet bei jungen Patienten von zwölf oder dreizehn Jahren eine schwere Beeinträchtigung in einem schwierigen Lebensabschnitt, der Pubertät, mit allen medizinischen und sozialen Konsequenzen. Natürlich gibt es heutzutage Behandlungsoptionen wie Adhäsivbrücken, kieferorthopädischen Lückenschluss oder Zahntransplantationen. Doch all diese Therapien sind langwierig, komplex sowie kostenintensiv und beeinträchtigen gerade die jugendlichen Patienten stark.

Implantate, das sei hier angemerkt, sind vor dem dreißigsten Lebensjahr keine Therapieoption, da sie zu einem Sistieren des Kieferwachstums in diesem Bereich führen, welches erst lange nach Abschluss des Längenwachstums beendet ist.

Fall 1

Ein Mädchen erleidet im Alter von acht Jahren durch einen Sturz im Garten eine Avulsion von Zahn 11 und 21. Die Zähne werden ca. eine Stunde in einer Zahnrettungsbox gelagert und dann von einem Zahnarzt reponiert und geschient. Die Schienung erfolgt starr für drei Monate, eine Trepanation findet nicht statt, weil vom Behandler als nicht erforderlich beurteilt. Röntgenkontrollen oder sonstige Nachuntersuchungen finden nicht statt.Nach neun Monaten treten Schmerzen und Schwellungen auf, die zur Vorstellung in unserer Praxis führen. Die Röntgendiagnostik offenbart weitreichende Resorptionen, die Zähne sind nicht erhaltungsfähig. (Abb. 3–5)

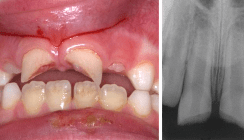

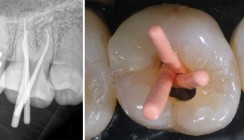

Fall 2

Ein Junge von neun Jahren wird beim Spielen mit dem Bruder von dessen Plastikschwert im Gesicht getroffen, es kommt zu einer komplizierten Kronen-Wurzelfraktur an Zahn 11 sowie einer unkomplizierten Kronenfraktur an Zahn 41. 41 wird mit einer Kunststoff-Füllung versorgt, bei 11 wird das Fragment (suboptimal) reponiert und eine partielle Pulpotomie durchgeführt. Strukturierte Nachuntersuchungen erfolgen in den nächsten zweieinhalb Jahren nicht, Schmerzen und Schwellungen führen schließlich zur Vorstellung in unserer Praxis. Die röntgenologische Untersuchung offenbart ausgedehnte Osteolysen an beiden Zähnen. Beide Zähne konnten mittels Wurzelkanalbehandlung therapiert werden, jedoch bleibt der langfristige Erhalt insbesondere von Zahn 11 abzuwarten, da nur über kieferorthopädische Extrusion und adhäsive Rekonstruktion des Zahnes die Frakturfolgen zu behandeln sein werden. (Abb. 6–10)

Fall 3

Bei einem Sturz mit dem Roller erleidet ein neunjähriger Junge ein Frontzahntrauma, vermutlich mit einer Avulsion von Zahn 11 und 21 sowie Dislokationen. Es gibt keinen Unfallbericht, der Junge und die Eltern können sich an Details nicht genau erinnern. Die Zähne werden vom Zahnarzt reponiert, eine Trepanation oder Nachuntersuchungen finden nicht statt. Nach zwei Jahren führen Schmerzen zur Trepanation von 11 und 21 beim Hauszahnarzt. Weitere sechs Monate später wird der Patient mit Beschwerden in unserer Praxis vorstellig. Die Röntgendiagnostik offenbart weitreichende Resorptionen an Zahn 11 und 21 sowie eine große Osteolyse an Zahn 22 (Abb. 11–15). Zahn 11 und 21 mussten extrahiert werden (Abb. 16 und 17).Zahn 22 wurde endodontisch therapiert, wobei der weitreichende Abbau der umgebenden parodontalen Strukturen die Prognose einschränkt. Über kieferorthopädischen Lückenschluss und spätere adhäsive Umformung der Zähne 12 und 22 zu mittleren Schneidezähnen wird mittelfristig eine funktionell und ästhetisch vertretbare Rehabilitation angestrebt.

Fazit

Die Fallbeispiele zeigen auf dramatische Weise, welche umfangreichen Konsequenzen das Unterlassen von zeitnah indizierten Wurzelkanalbehandlungen bzw. strukturierten engmaschigen Nachuntersuchungen für die Patienten mit sich bringt. Die medizinischen und auch psychischen Belastungen sind enorm, die Herausforderungen an die weitere Behandlung ebenso.

Einige Grundregeln helfen bei der adäquaten Behandlung nach einem Zahnunfall:

- Nach einem komplexen Zahntrauma sollte man nicht auf Zeit spielen. Zügiges und planvolles Vorgehen sind unabdingbar.

- Man sollte die Ergebnisse von Sensibilitätsprüfungen kritisch hinterfragen.3 Es gibt keine sogenannte „verzögerte“ Reaktion, wenn der Zahn mit einem kalten Pellet für eine halbe Sekunde berührt wird.

- Bei allen Nachuntersuchungen sind intraorale Einzel-Röntgenbilder zu fertigen, die sehr kritisch auf Anzeichen beginnender Resorptionen oder einer apikalen Parodontitis geprüft werden müssen.

- Veränderungen im Klopfschall sind ein Alarmsignal.

Zögern Sie bitte nicht, bei den ersten Anzeichen die notwendigen Schritte einzuleiten bzw. ziehen Sie im Zweifelsfall konsiliarisch einen in der Traumatologie versierten Endodontologen hinzu. Der Dank Ihrer Patienten ist Ihnen sicher.

Eine Literaturliste steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung.

Dieser Beitrag ist im EJ Endodontie Journal erschienen.