Implantologie 09.05.2025

Der digitale Workflow in der zahnärztlichen Prothetik – ein Überblick

Gemäß aktueller Studienlage ist der volldigitale Workflow für die Anfertigung von Einzelzahnrestaurationen, von Situations- und Planungsmodellen, von kieferorthopädischen Apparaturen sowie von Bohrschablonen und CAD/CAM-Schienen indiziert.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl von Anbietern und Dienstleistern, die Intraoralscanner anbieten. Diese arbeiten völlig berührungslos mit einem optischen Aufnahmeverfahren und können den Zahnkranz, intraorale Weichgewebe sowie in manchen Fällen die statische und die dynamische Okklusion in kürzester Zeit erfassen. Die Aufnahmetechniken moderner Intraoralscanner funktionieren nach dem Prinzip der aktiven optischen Triangulation, des Active Wavefront Samplings, der aktiven konfokalen Mikroskopie oder der optischen Hochfrequenzkontrastanalyse. Die über den Scankopf aufgenommenen intraoralen geometrischen Bereiche werden in der Software als Punktewolke dargestellt, wobei jeder Punkt einer Raumkoordinate zugeordnet wird. Die Softwarealgorithmen erstellen daraufhin eine optimierte Punktewolke, die ein virtuelles Replikat der gescannten intraoralen Situation wiedergibt. Das gängigste Dateiformat, das dabei entsteht, ist das STL-Format (Standard Tessellation Language) oder das PLY-Format (Polygon File Format) für die Übermittlung zusätzlicher Farbinformationen.

Eine entscheidende Rolle für die Qualität der Scanaufnahme ist ein möglichst trockenes Arbeitsfeld, eine optimale Angulation des Scankopfs, der richtige Abstand der Aufnahmeeinheit zum Objekt und die Einhaltung des Scanpfads/der Scanstrategie, die vom Hersteller vorgegeben wird. Genau wie bei konventionellen Abformungen sind die Blutstillung und ein optimales Weichgewebsmanagement für die Erfassung von Präparationsgrenzen unerlässlich.1 Tiefe Präparationsgrenzen können mit der optischen Abformung nur schwierig dargestellt werden. Stark gekippte Zähne und Schaltlücken erfordern eine Veränderung der Angulation oder des Abstandes des Scankopfs zum Objekt.6

Die aktuelle Studienlage konnte bestätigen, dass die Genauigkeit von Ganzkieferabformungen bei der direkten Digitalisierung höher als bei der konventionellen Abformung und der anschließenden indirekten Digitalisierung ist.3 Quadrantenscans erweisen sich als genauer als Ganzkieferscans und bereits 2018 konnte eine qualitativ vergleichbare marginale Passgenauigkeit von Kronen, die nach konventioneller oder digitaler Abformung gefertigt worden waren, festgestellt werden.7, 10

Implantatabformung

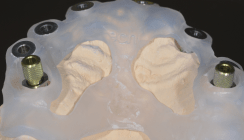

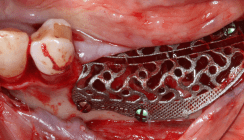

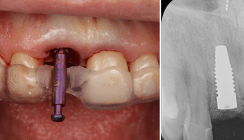

Die intraorale digitale Implantatabformung ist mithilfe eines speziell auf das Implantatsystem abgestimmten Scanbodys möglich. Die vorherige Absprache mit dem zahntechnischen Labor ist erforderlich, um zu klären, ob die Laborsoftware die digitalen Daten der Implantatabformung weiterverarbeiten kann. In der Implantologie haben sich das digitale Behandlungskonzept und die Anwendung des Intraoralscanners in Kombination mit der Anwendung der digitalen Volumentomografie vor allem bei dem Konzept des ,,Backward Plannings“ bewährt.12 Durch den Einsatz dieser Technologien lassen sich die Planung und die Vorhersagbarkeit der implantatprothetischen Ergebnisse vereinfachen, die Komplikationsraten reduzieren und die Effizienz steigern.4, 11

Zahnersatz

Ist eine intraorale digitale Abformung nicht indiziert, kann der digitale Workflow zur Fertigung des Zahnersatzes mittels eines Laborscans der Abformung oder des Gipsmodells erfolgen. Dies wird als indirekter digitaler Workflow bezeichnet und bietet die Möglichkeit, nicht vollständig auf die Vorteile des digitalen Workflows im Fertigungsverfahren verzichten zu müssen. Im direkten und indirekten digitalen Workflow wird der entstandene Datensatz meist umgehend an den Zahntechniker oder ein Fräszentrum versandt und dann in die Laborsoftware geladen. Der gewünschte Zahnersatz kann rein digital ohne Modellherstellung konstruiert werden. Modelle werden beim rein digitalen Workflow nur angefertigt, wenn eine Kontrolle oder eine individuelle Verblendung von festsitzendem Zahnersatz notwendig ist. In diesem Fall werden die Modelle im 3D-Druckverfahren hergestellt. Dabei ist zwingend darauf zu achten, dass die Qualität der gedruckten Modelle hoch ist, um die nachträgliche Anpassung oder Qualitätseinbußen im weiteren Bearbeitungsprozess zu vermeiden.14 Der im CAD-Verfahren (Computer Aided Design) konstruierte Zahnersatz kann dann gefräst oder gedruckt werden. (Teil-)Kronen, Brücken oder Schienen werden innerhalb weniger Minuten aus den Rohlingen in einer CAM-Maschine (Computer Aided Manufacturing) geschliffen oder gefräst. Die entstandenen Rohlinge müssen dann von einem Zahntechniker nachbearbeitet werden und können zeitnah am Patienten eingegliedert werden. Es gibt inzwischen eine Vielzahl an Materialien die für die CAD/CAM-Fertigung eingesetzt werden können. Provisorische Kunststoffe, Zirkonoxide, hochtransluzente Keramiken oder Metalle werden mit diesem Verfahren verarbeitet. Der zahntechnische Nachbearbeitungsprozess ist abhängig von dem gewählten Material und kann Sinterprozesse unter Schutzgasatmosphäre, Glanzbrand in speziellen Hochleistungsöfen oder eine einfache manuelle Hochglanzpolitur mittels Polierinstrumenten erfordern. Bei manchen Scansystemen ist auch die Chairside-Fertigung von Restaurationen direkt in der Zahnarztpraxis möglich. Nach dem intraoralen Scan kann eine Restauration direkt digital modelliert, gefertigt, fertiggestellt und im selben Termin eingegliedert werden. Dies erspart den Patienten Folgetermine, und die Anfertigung eines Provisoriums bis zur Fertigstellung des Zahnersatzes kann in Einzelfällen entfallen.

Sind Zähne zur Abstützung und Sicherung der Bisslage vorhanden, ist die Fertigung von abnehmbarem Zahnersatz im direkten digitalen Workflow möglich.15 Der Datensatz der digitalen intraoralen Abformung kann für die Konstruktion des Zahnersatzes genutzt werden und bietet in vielen Fällen zudem eine gute Möglichkeit zur Visualisierung der geplanten Konstruktion. Die volldigitale Herstellung von Totalprothesen ist bisher nur eingeschränkt möglich, da die Funktionsabformung und die Kieferrelationsbestimmung im zahnlosen Gebiss noch nicht vollumfänglich digital darstellbar sind. Das digitale zahntechnische Herstellungsverfahren bei Totalprothesen ist jedoch ein Konzept, das sich bereits etablieren konnte und erfolgreich in der zahnärztlich prothetischen Behandlung zahnloser Patienten eingesetzt wird.

Bewegungsaufzeichnung

Manche intraorale Scansysteme verfügen über Funktionen zur digitalen Bewegungsaufzeichnung. Darüber hinaus sind Systeme auf dem Markt verfügbar, die eine digitale Erfassung von Unterkieferbewegungen ermöglichen. Diese nutzen optische und ultraschall- oder magnetfeldbasierte Technologien um die individuellen Bewegungen des Unterkiefers detailliert und funktionsbezogen aufzuzeichnen.8 Die am Patienten aufgezeichneten Daten der Protrusion, Laterotrusion und Mediotrusion sowie der individuellen Gelenkbahnneigung und des Bennett-Winkels können zur Funktionsanalyse und individuellen Programmierung des virtuellen Artikulators genutzt werden. Über eine Schnittstelle können die Daten in die CAD/CAM-Software geladen und vom Zahntechniker für ein vollindividuelles Zahnersatzdesign genutzt werden. Die klinischen Ergebnisse der digitalen Bewegungsaufzeichnung belegen deren verlässliche Anwendbarkeit.5 Restaurationen können somit unter Berücksichtigung funktioneller Aspekte individuell hergestellt werden.9 Somit werden Okklusionskorrekturen am Patienten deutlich reduziert.

Zwilling

Um eine hochästhetische, funktionelle und patientenindividuelle Modellation und Restauration im Labor anzufertigen, benötigt der Zahntechniker möglichst viele patientenbezogene Daten. Mit diesen kann er ein exaktes Abbild des Patienten im Labor generieren, das er dann in die CAD-Software übertragen kann. Mittels eines 3D-Gesichtsscans ist es möglich einen digitalen Zwilling als Abbild des Patienten im Labor zu erstellen. Dabei wird der Patient vor einem 3D-Gesichtsscanner gemäß Herstellervorgaben positioniert und es erfolgt die Aufnahme von Patientenbildern über Sensoren innerhalb weniger Minuten. Es empfiehlt sich, Aufnahmen mit geschlossenem Mund, geöffnetem Mund und vom lachenden Patienten anzufertigen. Die Daten werden über eine spezielle Software fusioniert, ausgerichtet und ein 3D-Abbild des Patienten wird generiert. In dieses können die digitalen Daten des Intraoralscans und die DICOM-Daten eines DVTs oder CTs integriert werden. Die derart zusammengefügten Daten können vom Behandler auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft, exportiert und an den Zahntechniker übermittelt werden. Dieser kann die virtuelle 3D-Darstellung des Patienten in seine Software laden und den Zahnersatz unter Berücksichtigung der vorhandenen individuellen Parameter konstruieren und idealisieren. Die virtuelle Konstruktion kann vor allem bei komplexen Fällen vor der Fertigung des Zahnersatzes mit dem Patienten besprochen werden, um ihn über das zu erwartende prothetische Behandlungsergebnis, dessen eventuelle Limitationen, ggf. notwendige Kompromisse und mögliche Anpassungsmöglichkeiten aufzuklären.

Die klinische Befunddokumentation von Zahnabrasionen, Materialverschleiß, Okklusionsstörungen, Zahnwanderungen, Gingivarezessionen, Verlaufskontrollen in der Parodontologie, Funktionsdiagnostik sowie der Einsatz bei der Behandlungsplanung komplexer Fälle, in der Kieferorthopädie und in der Implantologie stellen vielfältige Einsatzbereiche der patientenindividuellen digitalen Datenerfassung dar. Eine möglichst vollständige Datenerfassung erfordert allerdings das korrekte Zusammenführen der Daten des Intraoralscans, der digitalen Funktionsanalyse, des Facescans und eventuell vorliegender CT- bzw. DVT-Datensätze, wobei diese Informationen in die Designsoftware des Zahntechnikers übertragbar sein müssen.

Fazit

Die Literaturliste können Sie sich hier herunterladen.

Dieser Fachbeitrag ist im IJ implantologie Journal erschienen.

Autor: Dr. Maria Grazia Di Gregorio-Schininà