Implantologie 18.07.2014

4-Quadranten-Rehabilitation mit festen implantatgetragenen Brücken

share

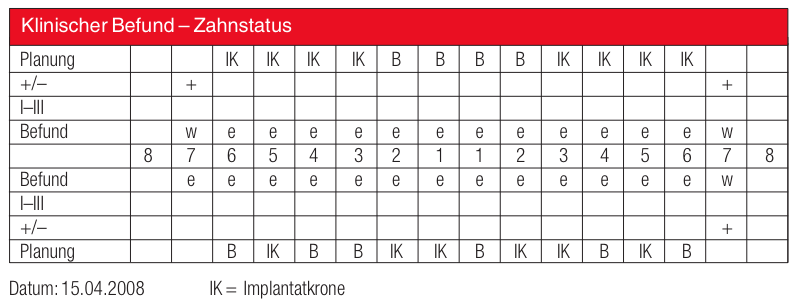

In diesem Beitrag wird die Behandlung einer Patientin (53 Jahre) mit guter allgemeiner Gesundheit vorgestellt. Die Ausgangssituation in diesem Patientenfall zeigt ein parodontal geschädigtes adultes Gebiss mit auf der linken Seite durch das Fehlen der ersten und zweiten Molaren sowie des zweiten Molaren rechts reduzierten prothetischen Stützzonen und einem nach ventral verlagerten Kauzentrum (PM-Okklusion). Die oben erwähnten Zähne wurden vor einem Vierteljahr aufgrund parodontaler Abszesse entfernt. Trotz des bereits fortgeschrittenen generalisierten horizontalen und vertikalen Knochenabbaus (v.a. im Oberkiefer) zeigen sich gute Knochenvolumina in beiden Kiefern, um einerseits dem Wunsch der Patientin nach festsitzendem, implantatgetragenem Zahnersatz zu entsprechen und um umfangreichere augmentative Maßnahmen in der Transversalen und Vertikalen zu umgehen.2, 3 Des Weiteren wünschte sich die Patientin eine dorsalere Position des Frontsegments sowie kleinere und schmalere Frontzähne. Die habituelle Okklusion wurde zugunsten der zentralen Kondylenposition aufgegeben, da eine größere okklusale Rehabilitation vorgesehen war. Bei der klinischen Funktionsanalyse zeigten sich leichte Anzeichen einer Craniomandibulären Dysfunktion. Die ästhetisch-rekonstruktive Behandlung erfolgte nach temporärer Versorgung mittels Immediatvollprothesen mit Titanbrückengerüsten (rosa Keramik) und darauf zementierbaren Zirkonoxideinzelkronen von 7–7.

Anamnese

Erstbesuch und Erhebung der allgemeinmedizinischen Anamnese am 10.07.2009. Die Patientin ist am 28.08.1960 geboren. Sie leidet an allergisch bedingtem Asthma bronchiale, hervorgerufen durch Hasen- und Katzenhaare. Ansonsten liegen keine allgemeinmedizinischen Besonderheiten vor.

Die letzte zahnärztliche Untersuchung fand vor ungefähr einem halben Jahr statt. Vor einem Vierteljahr wurden aufgrund parodontaler Abszesse die Zähne 26, 36 und 37 entfernt. Bis zu diesem Zeitpunkt suchte die Patientin halbjährlich den damaligen Hauszahnarzt zur Kontrolle/Zahnreinigung auf.

Die Patientin interessiert sich für implantatgetragenen Zahnersatz im Ober- und Unterkiefer. Sie weist darauf hin, dass sie seit Langem am äußeren Erscheinungsbild ihrer Zähne leide. Sie kommt auf Empfehlung unseres zahntechnischen Labors für eine Zweitmeinung.

Die Patientin ist nach Aufklärung und eingehender Beratung an einer Gesamtbehandlung ihres Kauorgans interessiert. Sie legt Wert auf eine funktionelle und dauerhafte Verbesserung ihrer Situation und steht einer notwendigen umfangreichen ästhetisch-rekonstruktiven Rehabilitation aufgeschlossen gegenüber.

Klinischer Befund – Funktionsstatus

Die manuelle und klinische Funktionsanalyse ließ auf eine leichte parafunktionelle Aktivität schließen.

Die Zähne 34–44 zeigen deutliche Schlifffacetten an den Schneidekanten bzw. an den mesialen Höckerabhängen der ersten PM sowie der Höckerspitzen an den beiden oberen ersten PM mit einem einhergehenden Verlust der Eckzahnführung beidseits. Auf der linken Seite zeigen sich durch das Fehlen der ersten und zweiten Molaren sowie des zweiten Molaren rechts reduzierte prothetische Stützzonen mit einem nach ventral verlagerten Kauzentrum (PM-Okklusion). Des Weiteren sind morphologische Probleme an 45 (Distalrotation um 90 Grad) und 33 (Mesialrotation) zu erkennen. 31 und 41 sind aufgrund ungenügender palatinaler Abstützung an der metallkeramischen Versorgung im Gegenkiefer entsprechend elongiert/abradiert.

Dadurch ergeben sich Interferenzen in der statischen und dynamischen Okklusion (protrusiv/retrusive Vorkontakte), welche zusätzlich durch die insuffiziente Brückenrekonstruktion im Oberkiefer (keine adäquate Front-Eckzahn-Führung) die funktionelle Problematik negativ beeinflussen. Die manuelle Führung ergab keine Abweichung in maximaler Interkuspidation (ohne Führung) und zentraler Kondylenposition (mit Führung). Keine Krepitationsgeräusche der Gelenke beidseits, unauffällige Öffnungs- und Schließbewegung, leichte Druckdolenzen bei Palpation und Hypertonie bei Musculus masseter und Musculus temporalis beidseits. Gelegentliche Kopfschmerzen, Verspannungen im Schulter- und Halsbereich.

Diagnosen

- Leichte Parafunktion mit Zahnhartsubstanzverlust

- Leichte Hypertonie bei Musculus masseter und Musculus temporalis beidseits

- Gelegentliche Kopfschmerzen, Verspannungen im Schulter- und Halsbereich

- Störung der statischen und dynamischen Okklusion

- Starke adulte Parodontitis im gesamten Oberkiefer und Unterkieferseitenzahnbereich Regio 46. Moderater Verlauf in Unterkieferfront und PM-Bereich

- Konservierend und prothetisch insuffizient versorgtes Erwachsenengebiss

Behandlungsplan

Dentalhygiene (Fotos, Abdrucknahme, Registrierung Bisslage), Räumung OK/UK, Restbezahnung, Socket Preservation mit Bio-Oss (Geistlich Pharma AG, Wolhusen), Versorgung mit Immediatvollprothesen (Abheilphase zwei Monate), Implantation für die definitive Versorgung im Oberkiefer OK 017, 016 X 014 X 012 XX 022 X 024 X 026, 027 (NobelGuide, Nobel Biocare) mit Zirkonoxidverblendbrücke (nach erfolgter Einheilphase von vier Monaten). Implantation für die definitive Versorgung im Unterkiefer UK 037, 036 X 034 X 032 XX 042 X 044 X 046, 047 (NobelGuide, Nobel Biocare) mit implantatgetragener Zirkonoxidverblendbrücke (nach erfolgter Einheilphase von zwei Monaten). Abdrucknahme, Bissnahme mit Schablonen, Anproben und definitive Eingliederung in den Folgesitzungen. Nachkontrolle und Nachsorge/begleitende Kieferphysiotherapie zur Stabilsierung des muskulären Gleichgewichts und der neuen Bisslage.

Behandlungsablauf

Prophylaxesitzung einschließlich Reevaluation und professioneller Zahnreinigung durch Dentalhygienikerin. Fotostatus (Abb. 1–10), Biss- und Abdrucknahme (Abb. 11). Entfernung der Zähne im Ober- und Unterkiefer unter Leitungsanästhesie (Articain 1 : 100.000, Aventis) und Zuhilfenahme einer Lupenbrille (3,5-fache Vergrößerung, Zeiss). Socket Preservation mit Bio-Oss (Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Einsetzen der vom Labor angelieferten Immediatvollprothesen (Abb. 12–14). Anfertigung Dental-CT im Ober- und Unterkiefer zur computergestützten Implantation. Virtuelle Ausführung der Implantation mittels Planungssoftware (NobelGuide, Nobel Biocare) anschließender Datentransfer der ermittelten Implantatpositionen zur Herstellung einer individuellen Bohr- und Führungsschablone via Computerfrästechnik (Procera, Nobel Biocare) (Abb. 15–20).

Implantation Oberkiefer

Einzeitige und zweizeitige Insertion von acht Dentalimplantaten Replace Select Tapered (Nobel Biocare) nach erfolgter Infiltrationsanästhesie (Articain 1:100.000, Aventis) mit schablonengeführtem Verfahren (NobelGuide, Nobel Biocare, Göteborg, Schweden) (Abb. 21). Fixierung der Schablone mit drei horizontalen Verankerungsstiften (Ankor Pins, Nobel Biocare). Implantation wie folgt 017, 016, 026, 027 WP13 mm, 014 und 024 RP13 mm (Replace Select Tapered, Nobel Biocare, Göteborg, Schweden) (Abb. 22 und 23). Implantatverschluss mit 3 mm Healing Abutments. 016 Verschluss mit Deckschraube (gedeckte Einheilung) aufgrund geringer Primärstabilität. Einzeitige Insertion der Frontimplantate mit konventioneller Chirurgieschablone per Schleimhautstanzung wie folgt: 012, 022 NP13 mm, Implantatverschluss mit 3 mm Healing Abutments (Abb. 23). Weichteilverschluss mit Supramid 5/0 (Polyamid monofil, nicht resorbierbar, Braun/Aesculap). Prä- und postoperative Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage. Otriven Nasentropfen für zehn Tage, Prothesenkarenz für zwölf Tage. Nachkontrolle, Nahtentfernung nach zehn Tagen. Weichbleibende Unterfütterung der OK-VP (Abb. 24).

Implantation Unterkiefer

Einzeitige und zweizeitige Insertion von acht Dental-Implantaten Replace Select Tapered (Nobel Biocare) nach erfolgter Leitungsanästhesie (Articain 1:100.000, Aventis) mit schablonengeführtem Verfahren (NobelGuide, Nobel Biocare, Göteborg, Schweden). Kamminzision zur spannungsfreien Adaptation der Wundränder und Schonung der keratinisierten Schleimhaut in Regio 036, 037 und 046, 047. Fixierung der Bohrschablone (NobelGuide) mit drei horizontalen Verankerungsstiften (Anchor Pins, Nobel Biocare). Implantation wie folgt: 037, 036 WP8 mm, 034 RP10 mm, 044 RP10 mm, 046, 047 WP8 mm, Replace Select Tapered (Nobel Biocare). Ortsständige augmentative Maßnahmen mit DBBM an 036, 046 und 047 mesial, Abdeckung mit Kollagenmembran zur Stabilisierung des Augmentats (Bio-Oss, Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Implantatverschluss 036, 037, 046 und 047 mit Deckschrauben (Abb. 25). Einbringen der Frontimplantate einzeitig mit konventioneller Chirurgieschablone per Schleimhautstanzung wie folgt: 032 NP10mm, 042 NP10 mm, Implantatverschluss mit Deckschrauben aufgrund geringer primärer Stabilität (Abb. 26). Implantatverschluss 034 und 044 mit 3 mm Healing Abutments. Weichteilverschluss Regio 6 und 7 mit Supramid 5/0 (Polyamid monofil, nicht resorbierbar, Braun/Aesculap). Prä- und postoperative Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage. Prothesenkarenz für zwölf Tage. Nachkontrolle, Nahtentfernung nach sieben Tagen. Weichbleibende Unterfütterung der UK-VP. Entfernung der nicht eingeheilten Implantate 034 und 044. Erster Reentry 046, 047 aufgrund mangelnder Hartgewebsverhältnisse (Abb. 27). Socket Preservation nach Explantation 034, 044/Augmentation 046, 047 mit DBBM und Kollagenmembran (Bio-Oss, Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Weichteilverschluss mit Supramid 5/0 (Polyamid monofil, nicht resorbierbar, Braun/Aesculap). Prä- und postoperative Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage. Prothesenkarenz für zwölf Tage. Nachkontrolle, Nahtentfernung nach sieben Tagen. Weichbleibende Unterfütterung der UK-VP. Erneute Implantation 034, 044. Zweiter Reentry 046. Einzeitige Implantation wie folgt: 034 RP10 mm, 3 mm HA, 044 RP10 mm, Deckschraube 046 aufgrund fehlender Integration und Hartgewebsdefizit 2 mm tiefer gesetzt (Abb. 28 und 29). Weichteilverschluss mit Supramid 5/0 (Polyamid monofil, nicht resorbierbar, Braun/Aesculap). Prä- und postoperative Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage. Prothesenkarenz für zwölf Tage. Nachkontrolle, Nahtentfernung nach sieben Tagen. Weichbleibende Unterfütterung der UK-VP.

Freilegung 016 nach Kamminzision in lokaler Anästhesie (Articain 1:100.000, Aventis), Aufsetzen von 3 mm HA. Weichteilverschluss mit Supramid 5/0 (Polyamid monofil, nicht resorbierbar, Braun/Aesculap). Reentry 036, 037 aufgrund mangelnder Hartgewebsverhältnisse. Augmentation mit DBBM und Kollagenmembran (Bio-Oss, Bio-Gide, Geistlich Pharma AG, Wolhusen). Weichteilverschluss semisubmerged (halboffen) mit Supramid 5/0 (Polyamid monofil, nicht resorbierbar, Braun/Aesculap). Prä- und postoperative Antibiose mit Augmentin 625 mg für fünf Tage. Abdruck OK/UK-Alginat (Aroma Fine DFII, GC, Japan) zur Herstellung individueller Löffel. Nachkontrolle, Nahtentfernung nach sieben Tagen. Weichbleibende Unterfütterung der OK/UK-VP (Ufi Gel SC, VOCO, Deutschland). Aufsetzen der verschraubten Implantatabdruckpfosten (Impression Coping Open Tray Brånemark-System, Nobel Biocare) auf die Implantate 017–014, 012, 022, 024–027 und 037–034, 032, 042, 044–047. Die Abdrucknahme erfolgt mittels eines Polyether-Abformmaterials (Impregum F, 3M ESPE). Umspritzung der Abdruckpfosten (Elastomerspritze) und gleichzeitiges Einbringen des Materials in einen individuellen Abdrucklöffel mit Aussparungen (Profibase rosa, VOCO), um die verschraubten Implantatabdruckpfosten wieder von den Implantaten lösen zu können (Abb. 30 und 31). Bissregistrierung mit Wachsschablonen. Schablonenbasis aus lichthärtendem Kunststoff (Profibase rosa, VOCO) Einzeichnen von Mittellinie, Eckzahnlinie, Lach- und Lippenschlusslinie, Ausrichtung Oberkieferwachswall nach Camper-Ebene und Bipupillarlinie, Verschlüsselung der Schablonen mit TempBond (Kerr) (Abb. 32). Kunststoffgerüst/Set-up OK/UK auf Temporary Abutments (Non-Engaged = ohne Dreipunkt-Innenverbindung) (Nobel Biocare). Einzelzahnkontrolle in ästhetischer Hinsicht unter Berücksichtigung der entsprechenden Ästhetikparameter und Notierung der Korrekturen (Abb. 33 und 34). Ausführliche und detaillierte Besprechung des ästhetischen Ergebnisses mit dem Patienten. Wiedereingliederung der Healing Abutments und anschließend der OK/UK-Totalprothesen. Zweites Set-up OK/UK. Einzelzahnkontrolle in ästhetischer Hinsicht unter Berücksichtigung der entsprechenden Ästhetikparameter und Notierung der Korrekturen. Ausführliche und detaillierte Besprechung des ästhetischen Ergebnisses mit dem Patienten. Wiedereingliederung der Healing Abutments und anschließend der OK/UK-Totalprothesen (Abb. 36). Drittes Set-up OK/UK. Einzelzahnkontrolle in ästhetischer Hinsicht unter Berücksichtigung der entsprechenden Ästhetikparameter und Notierung der Korrekturen. Ausführliche und detaillierte Besprechung des ästhetischen Ergebnisses mit dem Patienten. Wiedereingliederung der Healing Abutments und anschließend der OK/UK-Totalprothesen. Viertes Set-up OK/UK. Einzelzahnkontrolle in ästhetischer Hinsicht unter Berücksichtigung der entsprechenden Ästhetikparameter und Notierung der Korrekturen. Ausführliche und detaillierte Besprechung des ästhetischen Ergebnisses mit dem Patienten. Wiedereingliederung der Healing Abutments und anschließend der OK/UK-Totalprothesen (Abb. 35–37).

Gerüstherstellung

Gerüstanprobe im Beisein des ausführenden Zahntechnikers: Eingliedern der OK/UK-Zirkonimplantatbrücken. Kontrolle auf passgenauen und spannungsfreien Sitz. Überprüfung der horizontalen und vertikalen Dimension des Unterkiefers mit Kunststoffaufbissen (Bissnahme) (Abb. 38). Ästhetikkontrolle, Auflage der Zwischenglieder. Interdentalraumgestaltung.

Zweite Gerüstanprobe im Beisein des ausführenden Zahntechnikers: Eingliedern der OK/UK-Zirkonimplantatbrücken. Kontrolle auf passgenauen und spannungsfreien Sitz. Ästhetikkontrolle Auflage der Zwischenglieder. Interdentalraumgestaltung (Abb. 40). Zweite Gerüstanprobe/Kronenrohbrandanprobe im Beisein des ausführenden Zahntechnikers: Eingliedern der OK/UK-Zirkonimplantatbrücken (ohne rosa keramische Verblendung) und Einzelzahnrestaurationen. Kontrolle auf passgenauen und spannungsfreien Sitz. Überprüfung der horizontalen und vertikalen Dimension des Unterkiefers mit den provisorisch eingesetzten Zirkonkronen (Freegenol, GC, Tokio, Japan). Ästhetikkontrolle, Auflage der Zwischenglieder. Interdentalraumgestaltung.

Erste Anprobe (Rohbrandanprobe). Eingliedern der OK/UK-Implantatbrücken mit rosa Keramik. Kontrolle auf passgenauen und spannungsfreien Sitz. Eingliedern der Einzelzahnrestaurationen mit provisorischem Zement (Freegenol, GC, Tokio, Japan). Ästhetikkontrolle im Beisein des ausführenden Zahntechnikers: Einzelzahnkontrolle in ästhetischer Hinsicht unter Berücksichtigung der entsprechenden Ästhetikparameter und Notierung eventueller Korrekturen (Abb. 41 und 42). Eingliederung der definitiven Versorgung im OK und UK. Anprobe der fertiggestellten Arbeit. Abschließende Kontrolle auf Passgenauigkeit, exakten Sitz sowie statische und dynamische Okklusion. Eingliederung der definitiven Versorgung mittels Prothetikschrauben (Nobel Biocare). Anfertigung OPT zur röntgenologischen Kontrolle auf passgenauen Sitz der Suprastruktur. Verschluss der Schraubenkanäle mit Guttapercha (Duopercha, Dentsply).

Zunächst provisorische Eingliederung aller Kronen mit eugenolfreiem Zement (Freegenol, GC, Tokio, Japan). Ausführliche und detaillierte Besprechung des ästhetischen Ergebnisses mit der Patientin. Nachkontrolle und Erhebung der Abschlussbefunde. Aufnahme in das Nachsorgeprogramm. Definitives Zementieren der Zirkonoxideinzelkronen mit Alloy Primer und Panavia F 2.0 (Kuraray Dental, Japan) nach sechs bis acht Wochen Tragezeit (Abb. 43 und 44).

Diskussion

In dem vorliegenden Fall handelt es sich um eine aufwendige ästhetisch-rekonstruktive Rehabilitation, mit deren Ergebnis sich die Patientin vollumfänglich zufrieden zeigt. Seitens des Behandlers wurde eine Korrektur der zu groß dimensionierten Oberkieferfrontzähne sowie eine Dorsalverlagerung des prognathen Frontsegments vorgeschlagen, um gleichermaßen eine funktionsgerechte Okklusion (Overjet > 7 mm) als auch eine Verbesserung der Weichteilphysiognomie (wulstige Oberlippe, Philtrumfurche, tiefe Nasolabialfalten) zu verwirklichen. Die rechteckige Zahnform sollte entsprechend der Gesichtsform ovaler gestaltet werden.1 Die Patientin äußerte zudem den Wunsch, die Unterkieferrestbezahnung zugunsten von Form und Stellung nicht zu erhalten.

Die durch parodontale Destruktion atrophierten Kieferbasen vor allem im Bereich 45, 46 erforderten aufgrund der noch ausreichend vorhandenen Kieferkammbreite keine umfangreicheren augmentativen Maßnahmen.2 Im Unterkieferseitenzahnbereich war daher die Insertion kurzer, dafür aber breiter (wide platform) Implantate vorgesehen, um ausreichend Primärstabilität zu erzielen und um weitere augmentative Maßnahmen in der Vertikalen umgehen zu können.6, 7 Alternativ hätten die Unterkieferseitenzahnbereiche mit einem Knochenblock- oder Beckenkammtransplantat aufgebaut werden können. Als nachteilig wäre hierbei die verlängerte Behandlungsdauer (Einheilphasen, stationärer Aufenthalt) sowie mögliche Komplikationen (Dehiszenzen) beim Weichteilverschluss und beim augmentierten Knochen (Komplikationen Donorregion, Sequestration) zu nennen. Ebenso hätte der interforaminale Bereich des Kieferknochens als Implantatlager gewählt werden können. Aber um für die geplante festsitzende Versorgung dann ausreichend Stützzone im posterioren Bereich zu generieren, hätten die endständigen Implantate entsprechend der Lokalisation des N. mentalis nach distal inkliniert eingebracht („tilted implants“) werden müssen. Als nachteilig wiederum wäre hier lediglich eine Stützzonenerweiterung bis in den ersten Molarenbereich möglich gewesen, um den statischen Aspekten bei dieser Implantatpositionierung ausreichend Rechnung zu tragen. Aufgrund der hohen Lachlinie und der großen Kieferrelationen wurde jedoch eine Rekonstruktion bis in den zweiten Molarenbereich vorgesehen. Unglücklicherweise kam es trotz ausreichender Primärstabilität und Einhaltung der Prothesenkarenz in der Einheilphase zum Verlust der beiden Prämolarenimplantate 034, 044 sowie zu einem Hartgewebsdefizit im augmentierten Bereich Regio 036, 046 und 047. Als Ursache hierfür ist eine mögliche Überlastung/Druckresorption durch die Unterkiefervollprothese denkbar, welche laut eigener Aussage der Patientin auch beim Tauchen/Schnorcheln getragen wurde.3

Somit musste durch entsprechende Nachbehandlungen (Reentry-Eingriffe) die Hartgewebssituation nachgebessert sowie die Anzahl der prothetischen Implantatpfeiler wiederhergestellt werden.

Im Oberkiefer war trotz der fortgeschrittenen Hart- und Weichgewebsdefizite ausreichend Knochensubstanz vorhanden. Die Implantatinsertion erfolgte mittels Planungssoftware auf Grundlage der vom CT ermittelten Datensätze der Kiefer zur Herstellung einer chirurgischen Bohr- und Führungsschablone (NobelGuide, Nobel Biocare, Schweden).4 Die Planung sah ursprünglich eine Positionierung der Implantate im Seitenzahngebiet (Wiener Konzept) vor, um im Frontbereich ausreichend prothetischen Spielraum zu bewahren. Als Gerüstmaterial sollte Zirkonoxid dienen.

Es stellte sich jedoch nach Abschluss der Planung heraus, dass laut Hersteller (Procera, Nobel Biocare) eine Gerüstgestaltung in Zirkon lediglich zwei Zwischenglieder als Spannweite vorsieht und daher eine Rekonstruktion mit sechs Zwischengliedern in Zirkon mit dem Procera System (Nobel Biocare, Schweden) nicht realisierbar war. Alternativ hätte eine Gerüstgestaltung in Titan oder Gold erfolgen können, um eine entsprechende Spannweite im Frontbereich von 3 nach 3 zu erzielen. Als nachteilig wären hierbei die verminderten ästhetischen Eigenschaften und im Falle einer Edelmetalllegierung der erhöhte finanzielle Aufwand zu nennen gewesen. Aufgrund der bereits erwähnten ausgeprägten Lachlinie und der damit verbundenen hohen ästhetischen Ansprüche fiel der Entscheid dann auf Zirkonoxidkeramik. Die dafür vorgesehenen Implantate in Regio 12, 22, 32 und 42 wurden zeitgleich beim Implantieren mit der Chirurgieschablone (NobelGuide, Nobel Biocare, Schweden) kombiniert, mittels laborgefertigter Bohrschablonen (auf Basis der Immediatvollprothesen) anstelle der zweiten Prämolaren (wie ursprünglich geplant) inseriert und die Anzahl der Implantate somit beibehalten. Eine Positionierung im mittleren Inzisivenbereich wäre für die geplante Dorsalpositionierung des Frontsegments und somit für den prothetischen Spielraum eher als nachteilig zu werten gewesen. Alternativ hätte die Anzahl der Implantate entsprechend dem Planungsprotokoll und um die beiden Frontimplantate Regio 12, 22, 32 und 42 vermehrt werden können. Aufgrund der ausreichenden Knochenquantität sowie aus wirtschaftlichen Aspekten wurde eine Erhöhung der Implantatzahl im Ober- und Unterkiefer nicht weiter verfolgt.

Dem Behandler schien die Langzeitprognose der natürlichen Unterkieferfrontbezahnung 35–44 aufgrund des moderaten parodontalen Zustands, der Karies, Füllungsfreiheit sowie einer parodontal/taktilen Rezeptorfunktion von natürlichen Zähnen zunächst als erhaltungswürdig. Die hierfür notwendigen entsprechenden prothetischen Maßnahmen aufgrund der Elongationen im Bereich der mittleren und seitlichen Inzisiven sowie der angestrebten Dorsalverlagerung des Frontsegments mit einer damit verbundenen entsprechenden Limitierung des vorhandenen prothetischen Spielraumes aufgrund der anatomischen Gegebenheiten, stufte die Erhaltungswürdigkeit wiederum als fraglich ein. Kieferorthopädische Maßnahmen lehnte die Patientin bereits im Vorfeld der Behandlung ab. Ebenso wäre ein festsitzendes Verbundsystem natürlicher Pfeilerzähne mit Implantaten im Hinblick auf die Beweglichkeit der natürlichen Pfeilerzähne und den damit verbundenen Risiken von prothetisch/biologischen Misserfolgen eher als nachteilig zu werten gewesen. Somit konnte dann auch dem eingangs erwähnten Patientenwunsch unter dem Aspekt der verbesserten Form/Stellung und letztendlich funktionellen Ansprüchen im Unterkieferfront- und Prämolarenbereich Rechnung getragen werden. Aufgrund der zahntechnisch anspruchsvollen und umfangreichen keramischen Verblendung wurde zugunsten einer besseren Langzeitprognose sowie möglichen prothetischen Misserfolgen (Chipping/Verblendfrakturen) alle Restaurationen als Zirkonoxideinzelkronen hergestellt. Damit wäre bei einer entsprechenden Problematik der Fokus lediglich auf die (betroffene) Einzelzahnrestauration gerichtet und würde somit dem Anspruch einer ästhetisch anspruchsvollen Restauration/Rehabilitation auch in Zukunft Rechnung tragen. Die kompromittierte Hartgewebssituation am Implantat 036, die vermutlich auf druckresorptive Vorgänge während der Prothesentragezeit schließen lässt, ist entzündungsfrei und durch die Weichgewebe ausreichend kompensiert und soll vorerst unbehandelt bleiben. Bei Progression der periimplantären Hart- und/oder Weichgewebssituation wäre eine Politur der ersten beiden Windungen mittels feinkörnigem Diamant- und Gummipolierer vorgesehen. Auf weitere augmentative Verfahren soll vorerst verzichtet werden. Einem engmaschigen (vierteljährlich) und regelmäßigen Recall steht die Patientin sehr aufgeschlossen gegenüber.

Die Prognose des Falles ist aufgrund der stabilen Bisslage in ZKP und dem angestrebten protektiven Front-Eckzahn-Führungskonzept aus funktioneller Sicht als günstig zu werten. Abschließend betrachtet, stellt sich die durchgeführte Sanierung für den Behandler sowohl aus ästhetischer als auch funktionell/rekonstruktiver Sicht als Erfolg dar.5

Schlussbefund

Funktionsstatus

Die manuelle und klinische Funktionsanalyse ergab keinen auffälligen Befund. Das Auffinden eines gesicherten Schlussbisses bereitet keinerlei Schwierigkeiten. Für die dynamische Okklusion wurde eine Front-Eckzahn-geschützte Variante programmiert. Die manuelle Führung ergab keine Abweichung in maximaler Interkuspidation (ohne Führung) und zentraler Kondylenposition (mit Führung). Keine Krepitationsgeräusche der Gelenke, unaufällige Öffnungs- und Schließbewegung, keine Druckdolenzen der Muskulatur bei Palpation.

Rote Ästhetik

Die atrophierten Kieferbasen wurden mit entsprechender rosa Verblendkeramik und einem adäquaten Gerüstdesign rekonstruiert. Die verhältnismäßig breite Zone an keratinisierter Gingiva konnte in beiden Kiefern trotz Schleimhautstanzung erhalten werden (Abb. 45–48). Im Frontzahnbereich konnten die Weichteilproportionen mit rosa Keramik entsprechend aufgebaut werden. Die Kontur des Gingivasaums verläuft parallel zu den oberen Schneidekanten sowie zur Unterlippe (parallele Lachlinie). Die Oberlippenstütze zeigt ausgeglichene, harmonische Proportionen bei Lippenschluss und ausgeprägtem Lachen. Die prognathe Weichteilphysiognomie konnte durch die Dorsalverlagerung des Ober- und Unterkieferfrontsegments deutlich harmonischer gestaltet werden. Die oberen Schneidekanten weisen nun ein korrektes Lageverhältnis auf und überschreiten die Unterlippengrenze (bukkalwärts) nicht (Abb. 43, 44, 49).

Weiße Ästhetik

- Zahnlänge: Die OK-Front empfindet die Patientin entsprechend ihrer Vorstellung als ausreichend lang. Das entspannte Lächeln zeigt jetzt ca. 11mm der oberen mittleren Schneidezähne. Die interdentalen Kontaktpunkte (interinzisale Winkel) steigen von den mittleren Schneidezähnen zu den Eckzähnen kontinuierlich an. Die Abrasionen im Ober- und Unterkiefereck- und Frontzahnbereich wurden bei der Sanierung korrigiert. Die Proportionen im UK-Frontzahnbereich wurden entsprechend reduziert, sodass nun ein ausgewogenes Größenverhältnis zu den oberen Frontzähnen besteht (Abb. 43).

- Zahnform: Die vormals rechteckige Zahnform der Oberkieferfrontzähne wurde bei der prothetischen Rehabilitation zugunsten der ovoiden Gesichtsform der Patientin entsprechend berücksichtigt. Die Form und Größe der Frontzähne entspricht nun den Vorstellungen der Patientin. Proportionen, Kontur und Sichtbarkeit der Zähne führen zu einem harmonischen Erscheinungsbild beim Lächeln (Abb. 49).

Dentalstatus

- Zahnform: Die überdimensionierten Oberkieferfrontzähne wurden in ihrer Form reduziert und fügen sich nun adäquat in den Frontzahnbogen ein. Ebenso wurden die Kauflächen der keramischen Brücken anatomisch rekonstruiert (Front-Eckzahn-Führung).

- Zahnfarbe: Durch die Sanierung beider Kiefer konnte die Zahnfarbe entsprechend den Wünschen der Patientin hell und weiß gestaltet werden. Die Auswahl der Zahnfarbe (VITA Skala A1) erfolgte auf Wunsch der Patientin (Abb. 46 und 47).

Ästhetikstatus

Zahnstellung: Der prognathe Zahnbogen im Ober- und Unterkiefer wurde dorsalwärts verlagert. Der OK-Front-Überbiss wurde um 2 mm, die sagittale Frontzahnstufe um 4 mm reduziert, um zum einen funktionellen (Verbesserung der FZF) Aspekten gerecht zu werden und um andererseits das Lippenprofil zu optimieren (Oberlippenstütze). Das korrekte Lageverhältnis der oberen Schneidekanten relativ zur Unterlippe wurde mit den Lauten F und W überprüft.

OPT und Rx-Status zeigen die Abbildung 50–56. Die Schlussbilder zeigen die Abbildungen 57–64.

Hier gibt's die vollständige Literaurliste