Implantologie 23.01.2013

Implantatprothetische Versorgung des atrophierten Oberkiefers

share

In dem vorliegenden Beitrag wird die implantatprothetische Versorgung des gesamten Oberkiefers mit einer CAD/CAM teleskopgetragenen Konstruktion, an einem Patienten mit massiver Knochenatrophie, beschrieben. Eine festsitzende Versorgung hätte eventuell die Kaufunktion hergestellt, würde dennoch, durch die Konstruktion der sehr langen und unnatürlichen Zähne, zu einem unbefriedigenden ästhetischen sowie hygienischen Ergebnis führen. Zu der möglichen, aber extensiven Knochenaugmentation, stellte die Versorgung des Oberkiefers durch eine teleskopierende Brücke eine dankbare Alternative dar.

Verbesserte chirurgisch-regenerative Techniken haben die implantologische Behandlung erleichtert. Dennoch sind Behandler und Patienten häufig hin- und hergerissen, wenn es darum geht, zwischen einer implantatgetragenen festsitzenden oder herausnehmbaren Versorgung eines ganzen Oberkiefers zu entscheiden. Viele Patienten, insbesondere jene, die eine umfassende Rehabilitation benötigen, bevorzugen eindeutig festsitzende implantatgetragene Versorgungen. Mit dieser Art von Versorgung ist es jedoch unter gewissen Umständen schwierig, die ästhetischen Anforderungen der Patienten zu erfüllen. Die Erzielung von ästhetischen Ergebnissen wird am häufigsten durch Knochenverlust – durch fortgeschrittene parodontale Erkrankungen und/oder nach Zahnverlust – erschwert. Obwohl chirurgisch aufwendige Transplantationstechniken für die Knochenaugmentation in solchen fortgeschrittenen Atrophiefällen angewandt werden könnten, um ästhetische Ansprüche zu erfüllen, könnte der Patient diese Möglichkeiten zurückweisen. Außerdem kann es vorkommen, dass der Behandler mit solchen Verfahren nicht vertraut ist. Teleskopierende bedingt herausnehmbare Versorgungen stellen eine Alternative sowohl zu den aufwendigen Augmentationstechniken als auch zur Rehabilitation des gesamten Kiefers mit festsitzenden Brücken dar. Solche Versorgungen könnten insbesondere in Fällen mit großflächiger Kieferknochenatrophie verwendet werden, die zu einer großen Vertikaldimension von Ober- und Unterkiefer geführt hat (Dittmann et al. 2008, Grossmann et al. 2007, Wostmann et al. 2007, Widbom et al. 2004). In diesem Artikel wird die Behandlung eines Falls mit einer solchen Problematik vorgestellt.

Fallpräsentation

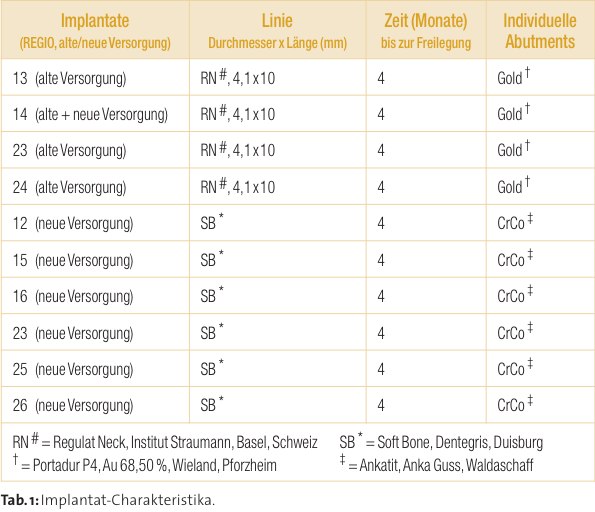

Der Patient (männlich, 55 Jahre, Nichtraucher, freie Allgemeinanamnese) hat sich zwecks Beratung und Behandlung im August 2010 bei uns vorgestellt. Der Oberkiefer war mit einer drei Jahre alten herausnehmbaren Prothese (mit Gaumenbügel) versorgt, die durch Teleskope auf vier Implantaten befestigt war (Tab.1, Abb. 1 und 2). Es konnte festgestellt werden, dass einige Molaren keinen Kontakt mit den Antagonisten hatten und dass eine große sagittale Stufe vorhanden war (Abb. 3 und 4). Periimplantäre Defekte mit Tiefen zwischen 6 und 10 mm sowie spontaner Blutung und Exsudation wurden Regio 13, 14, 23 und 24 diagnostiziert (Abb. 2). Der Unterkiefer war mit einer 15 Jahre alten herausnehmbaren Teilprothese und mit festsitzenden Kronen Regio 33, 34 und 47 versorgt. Die Prothese war befestigt durch a) gegossene Klammer Regio 37 und 43, b) individuelles Geschiebe Regio 34–33, und c) eine Teleskopkrone Regio 47. Das Parodont zeigte eine generalisierte Entzündung, Taschen zwischen 5 und 6 mm sowie einen vertikalen Defekt Regio 47 mesial (Abb. 2).

Behandlung

Die Implantate 13, 23 und 24 wurden explantiert und die Knochendefekte augmentiert. Zur Augmentation wurden nichtresorbierbare dPTFE-Membranen verwendet (Cytoplast, Regentex GBR-200; Osteogenics Biomedical, Lubbock, TX, USA). Knochenersatzmaterialien (KEM) wurden, wie bereits beschrieben, nicht verwendet (Abb. 5; Hoffmann et al. 2008, Zafiropoulos et al. 2010). Die Membranen lagen teilweise frei (Abb. 6). Das Implantat Regio 14 (inkl. Abutment) wurde erhalten und zur Stabilität der Prothese genutzt. In derselben Sitzung wurde eine beidseitige Sinusaugmentation unter Verwendung von bovine KEM durchgeführt (CompactBone B, Dentegris, Duisburg). Im Unterkiefer wurden die natürlichen Zähne mittels Scaling/Root Planing behandelt und die Kronenränder der vorhandenen Restaurationen gekürzt und anfiniert, damit eine ungestörte Heilung des Weichgewebes ermöglicht wird. Weiterhin wurde der Zahn 37 extrahiert und die Alveole, wie bereits beschrieben, augmentiert. In derselben Sitzung wurde ein Abdruck genommen zwecks Herstellung einer neuen Oberkieferprothese sowie ein Abruck von Unterkiefer mit der Unterkiefer-Teilprothese, damit neue Zähne – in Okklusion mit der neuen OK-Prothese – aufgestellt werden. Sofort nach der Anfertigung der OK-Prothese wurde ein Duplikat (DentDu; Abb. 7) aus klarem Kunststoff hergestellt (Paladur; Heraeus, Hanau). Das Implantat-Abutment Regio 14 wurde mit einem Locator ersetzt und Matrizen in der Basis sowohl der Prothese als auch des DentDu einpolymerisiert (Abb. 8), die OK/UK-Prothesen eingesetzt und das DentDu anprobiert (Abb. 9). Vier Wochen nach Augmentation der Exraktionsalveolen wurden die Membranen entfernt (Abb. 10a und b). Im Unterkiefer wurden vier Implantate eingesetzt (Regio 36, 35, 32, 42; Tab. 1) und der parodontale Defekt Regio 47 wurde mittels KEM und resorbierbarer Kollagenmembran augmentiert (BoneProtect, Dentegris, Duisburg). Weiterhin wurden die Kronen Regio 34, 33 und 47 entfernt und die Zähne 34, 33, 43–47 präpariert. Zähne und Implantate wurden abgeformt (Impregum Penta Soft, 3M ESPE) und die Zähne mit Chairside-Provisorien (Structur 2, VOCO, Cuxhaven) versorgt. Im Dentallabor wurden die Arbeitsmodelle hergestellt sowie a) metallverstärkte Langzeitprovisorien (LZPs) und b) definitive Metall-Keramik-Kronen und -Brücken (sowohl zahn- als auch implantatgetragene). Die definitive Versorgung war für einen späteren Zeitpunkt vorgesehen. Am darauffolgenden Tag wurden die Zähne und die Implantate mit den LZPs versorgt bzw. belastet (Abb. 11). Die Analyse der einartikulierten Modelle ergab einen Abstand von 1,7 cm zwischen der UK-Kauebene und dem zahnlosen Oberkiefer (Abb. 12). Aus diesem Grund wurde dem Patienten eine bedingt herausnehmbare teleskopgetragene Brücke empfohlen. Sechs Monate nach Augmentationschirurgie im Oberkiefer wurde die Implantatinsertion mithilfe des DentDu geplant (Abb. 13) und durchgeführt. Sechs Implantate wurden inseriert und das Implantat Regio 14 konnte erhalten und weiterverwendet werden (Tab. 1, Abb. 14). Vier Monate später wurden die Implantate freigelegt und abgeformt (Impregum Penta Soft, 3M ESPE). Das DentDu – befestigt auf dem Locator – wurde zur Bestimmung der Kieferrelation benutzt (Pattern ResinTM, GC, Alspir, IL, USA). Anschließend wurde es auf dem Arbeitsmodell montiert und zur Übertragung der Registrierung auf dem Artikulator verwendet (Abb. 15). Abutments wurden modelliert und unter Verwendung von systemspezifischen individualisierbaren Abutments (PTIR, Dentegris, Duisburg) aus CoCrMo-Legierung (Ankatit Laser, Ankatit-Anka Guss, Waldaschaff) gegossen und als Primärteleskope verwendet. Weiterhin wurden Galvanokäppchen (AGCs; Dicke 0,25 mm; AGC Galvanogold, Au >99,9%, Wieland Dental, Pforzheim) hergestellt. Das DentDu, die individualisierten Abutments und die AGCs wurden für das Einscannen und Kreieren der Suprakonstruktion verwendet. Das Gerüst wurde aus Tital gefräst (Zenotec Ti,Wieland Dental, Pforzheim) und mit einem lichthärtendem Mikro-Keramik-Composite verblendet (Ceramage, SHOFU Dental, Ratingen). Nach dem Verblenden wurden zuerst die Abutments in den Mund übertragen und mit 35 Ncm auf die Implantate eingesetzt (Abb. 16). Die AGCs wurden auf die Abutments angebracht (Abb. 17) und in der Suprakonstruktion verklebt (AGC Cem, Wieland Dental, Pforzheim). In derselben Sitzung wurden die definitiven metallkeramischen Kronen und Brücken eingesetzt (Abb. 18–22).

Diskussion

In diesem Beitrag haben wir die Behandlung eines Patienten mit einer unzureichenden Höhe des Oberkieferalveolarkamms dargestellt, die durch eine generalisierte fortgeschrittene parodontale Erkrankung sowie durch anschließende Implantatbehandlung, unzureichende implantatprothetische Versorgung, Erfolglosigkeit bei der Hygiene- bzw. Infektionskontrolle verursacht wurde. Das Resultat dieser Knochenresorption war ein großer Abstand zwischen der okklusalen Ebene des Unterkiefers und dem zahnlosen Oberkiefer. Teleskopgetragene Konstruktionen werden seit Jahrzehnten erfolgreich zur Verbindung natürlicher Zähnen verwendet. Neueste klinische Daten haben gezeigt, dass die Verwendung von Teleskopkronen in implantatgetragenen Restaurationen zu voraussagbaren langfristigen Behandlungsergebnissen führt (Hoffmann et al. 2006, Krennmair et al. 2007, Nickenig et al. 2008, Cordaro et al. 2005, Zafiropoulos et al. 2009). Die Möglichkeit des Patienten zur Entfernung der Sekundärstruktur erleichtert auch die Hygiene des Abutments und schafft damit einen zusätzlichen Vorteil für das Teleskopkronensystem (Grossmann et al. 2007, Zafiropoulos et al. 2009). Zudem führt die hohe Retention zu einer guten Mastikation und Phonetik. Weitere Vorteile der Behandlung mit Teleskopkronen sind die Maximierung der Kaukraftübertragung, die immer axial zu den Abutments erfolgt, die Retention durch die Friktion, die Möglichkeit zur optimalen Positionierung der Zähne, die Vermeidung mehrerer Operationen zur Weich- und Hartgewebeaugmentation, das Erreichen einer akzeptablen Ästhetik – selbst bei schwerer Atrophie des Kieferknochens – durch ein Lippenschild oder durch die „rote Verblendung“ CAD/CAM-hergestellter Gerüste, die Möglichkeit, Verblendungen jederzeit erneuern zu können, und nicht zuletzt die Stabilität der Versorgung selbst bei Verlust eines Pfeilers bzw. Implantat-Abutments nicht zu verlieren. Zu den Hauptnachteilen dieser Konstruktionsart können der Kostenaufwand und die technischen Anforderungen sowie auch die psychische Belastung der Patienten, die mit einer herausnehmbaren Apparatur versorgt wurden, gezählt werden (Hoffmann et al. 2006, Zafiropoulos et al. 2009). Anhand der Betrachtung der Planungsmodelle im vorliegenden Patientenfall hat er eine teleskopgetragene Konstruktion akzeptiert. Im Fall einer festsitzenden implantatgetragenen Brücke wäre die Länge der Kronen unvorteilhaft gewesen. Bis dato konnte keine Langzeitstudie den Einfluss des Krone-Implantatlänge-Verhältnisses auf die Erfolgsrate von Implantaten vollständig belegen. Es wird angenommen, dass ein zunehmendes Krone-Implantatlänge-Verhältnis zu einer Erhöhung des Ausmaßes an nichtaxialen Kräften, die zum Implantat übertragen werden, führt. Dies könnte wiederum zu einer höheren Belastung und zum Verlust des periimplantären Gewebes (Gomez-Polo et al. 2010) führen. Die vorhandenen Daten lassen keine endgültige Schlussfolgerung zu. Die anfangs angefertigte Oberkieferprothese diente unter anderem zur Bestimmung der Kieferrelation sowie zur Auswahl der Zahnform, Größe und Neigung. Dadurch konnte der Patient sich an die neue bzw. korrigierte Funktion und Ästhetik gewöhnen. Durch die Anfertigung und Verwendung des Prothesenduplikats als Registrierungs- und Artikulationshilfe wurde einerseits die Kieferrelation exakt klinisch bestimmt und anschließend übertragen. Andererseits wurde ebenfalls die Form, Größe und Neigung der Zähne in die definitive Restauration übertragen, da der Zahntechniker die Abutments sowie Gerüst entsprechend anfertigen konnte. So wurde der Patient mit einem Zahnersatz versorgt, an dessen Funktionalität und Ästhetik er Monate lang gewöhnt war. Weiterhin war die Wiederholung von klinischen Schritten (z.B. Funktionsanalyse) nicht erforderlich, weil das Duplikat mit der Originalprothese identisch war (Zafiropoulos et al. 2012). In dem hier präsentierten Fall wurden die Abutments nach dem Einbringen und Festschrauben nicht wieder aus den Implantaten abgenommen. So blieb die Position der Abutments unverändert; dies eliminiert oder minimiert das Auftreten von Fehlern, die durch den mehrmaligen Austausch der Abutments zwischen Mund und Meistermodell – bei Anproben der Restauration – entstehen könnten. Das Verkleben der AGCs im Mund – nach der Gerüstverblendung – minimiert zusätzliche Fehler, die durch die Polymerisationsvorgänge des Verblendungsmaterials entstehen könnten. Im vorliegenden Fall wären umfangreiche Augmentationen erforderlich, damit eine festsitzende Versorgung ermöglicht wird. Solche Fälle werfen die Frage auf, ob es sinnvoll ist, alle chirurgischen Möglichkeiten auszuschöpfen oder die moderne Implantatprothetik in Anspruch zu nehmen. In vielen Situationen ist Letztere die sicherste Alternative.

Die vollständige Literaturliste finden Sie hier.

Autoren: Prof. Dr. Dr. habil. Gregor-Georg Zafiropoulos, Aiman Abdel Galil