Kieferorthopädie 28.02.2011

Komplikationen und Risiken

share

Zum Abschluss dieser Serie erörtern die Autoren – Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl, Dr. Thomas Lietz und Professor Dr. Jörg A. Lisson – eine Auswahl von Faktoren, die erheblichen Einfluss auf den Erfolg bzw. Misserfolg in der Therapie mit Minischrauben haben. Die Ursache(n) für einen Misserfolg zu finden, ist oft nicht einfach. Die häufigsten Fehler sind iatrogener Natur. Dies kann bei der Planung beginnen und/oder durch falsches Vorgehen während der Insertion bedingt sein. Die individuelle Erfolgsrate kann nur verbessert werden, wenn man bereit ist, seine eigenen Fehler anzuerkennen und entsprechend zu korrigieren.

Vorbemerkung

Die kieferorthopädische Therapie mit Minischrauben erleichtert viele Behandlungsaufgaben oder macht sie überhaupt erst möglich. Aber sie ist natürlich – wie jede andere medizinische Aufgabe – nicht frei von Problemen, Komplikationen und Risiken. Man sollte nicht vergessen: Der medizinische Fortschritt entstand nur, weil es immer wieder Pioniere und Patienten gab, die bereit waren neue Wege zu gehen. Um das Jahr 2000 begann für Minischrauben die große Phase des Ausprobierens. Heute geht es langsam über in die Phase der Etablierung und Konsolidierung. Dies bedeutet, die Möglichkeiten und Grenzen beim Einsatz von Minischrauben werden immer klarer. Ein einzelnes Problem oder ein einzelner Fehler bei der Planung und Anwendung von Minischrauben kann zu verschiedenen Auswirkungen bzw. Komplikationen führen. Oftmals wird eine ganze Kaskade von unerwünschten Ereignissen ausgelöst. Auf den ersten Blick gibt es oft keine direkte Beziehung zwischen der Erscheinung bzw. Auswirkung eines Problems/einer Komplikation und deren Ursache. Sicherlich sind viele Dinge noch nicht bis ins Detail erforscht. Aber es zeigt sich immer mehr, was gut funktioniert, was hingegen im Grenzbereich zwischen Erfolg und Misserfolg liegt und was von Beginn an zum Scheitern verurteilt ist (Tabelle 1). In diesem Zusammenhang sei darauf verwiesen, wie wichtig es ist, den Patienten vor Beginn der Behandlung über die möglichen Risiken und Alternativen aufzuklären. Das Hauptproblem bzw. die größte Komplikation ist der Verlust einer Minischraube.

Erfolgsrate/Verlustrate

Wie gering ist die Verlust- oder besser formuliert, wie hoch ist die Erfolgsrate für Minischrauben? Man könnte es sich ganz einfach machen und die Zahlen aus

den verschiedenen Studien wiedergeben. Aber was nützt z.B. folgende Angabe? Die Erfolgsrate liegt zwischen 0% und 100%. In dieser Bandbreite bewegen sich die publizierten Ergebnisse aus klinischen Beobachtungen und „Studien“. Weiß man jetzt, die Minischraube XY ist gut oder schlecht? Ist das ein Entscheidungskriterium für ein System oder die Therapie an sich?

In einer Studie von Behrens und Wiechmann zeigten sich z.B. beim Einsatz von Minischrauben lingual im UK Verlustraten für Dual-Top von 100% und für AbsoAnchor von 76,9%. Was bedeutet dies? Ist AbsoAnchor besser als Dual-Top? Hier kann man leicht Ursache und Erscheinung verwechseln. Eine Region und zwei Schrauben mit hoher Verlustrate, das kann eigentlich nur bedeuten, dass der Insertionsort problematisch bzw. ungeeignet ist. Vermutlich würde jede andere Minischraube bei diesem Insertionsort zum gleichen Ergebnis führen.

Es kann an dieser Stelle nur davor gewarnt werden, rein aus den nackten Zahlen vorschnelle Schlüsse zu ziehen. Die Ursachen für den Verlust oder das teilweise Versagen von Minischrauben sind sehr vielfältig. In der Regel liegt es nicht am System! Die Vergleichbarkeit der klinischen Situation bzw. der Studienprotokolle ist schwierig. Die Reaktion der Patienten, deren Gewohnheiten sind unterschiedlich. Das biomechanische Konzept kann sehr stark variieren und so weiter. Was in Publikationen von Studien gern verschwiegen wird, sind die Erfahrungen des Operateurs zu Beginn der Studie. Auch das ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg. Betrachtet man die vielen Einflussfaktoren, dann kann man die Ergebnisse diverser Studien nicht ohne Weiteres vergleichen.

Was nutzen all diese Zahlen? Wenig. Denn letztendlich muss man seine eigenen Erfahrungen machen. Man muss auch bereit sein, aus seinen Fehlern, aber auch aus denen anderer zu lernen. Die Erfolgsrate sollte deutlich höher als 90% liegen. Sicherlich wird dies nicht gleich zu Beginn des Einsatzes von Minischrauben möglich sein. Denn es gibt auch bei dieser Therapieform, insbesondere bei der Insertion, eine klar nachweisbare Lernkurve. Für die meisten Probleme liegen die Ursachen in der ärztlichen Tätigkeit selbst.

Iatrogene Probleme

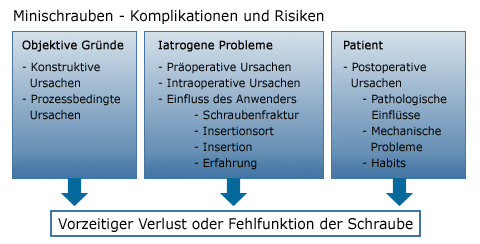

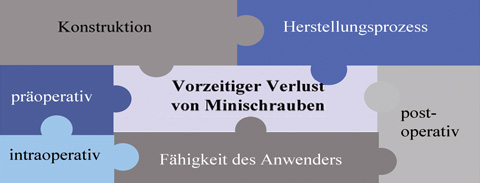

Ein Blick auf Abbildung 1 und Tabelle 1 verrät schon, dass es eine ganze Reihe von Ursachen für den Verlust einer Minischraube geben kann. In Anbetracht der

Vielfältigkeit können in den weiteren Ausführungen nur einige Aspekte dargestellt werden.

Abb. 1 Die Ursachen für den Verlust von Minischrauben sind sehr vielfältig. Die häufigsten Fehler ergeben sich durch den Anwender.

Planung und Organisation

Eine gewissenhafte Planung ist mit Sicherheit ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg. Für die Anwendung von Minischrauben sind zur Planung die gleichen Unterlagen und Informationen wie für jede andere kieferorthopädische Therapie völlig ausreichend. Aus Anamnese, Befund (inklusive Kontraindikationen – Übersicht 1), Diagnose und dem Behandlungsziel ergibt sich das biomechanische Konzept für die Therapie. Die allgemeinen Kontraindikationen sind aus der Implantologie übernommen. Der tatsächliche Einfluss dieser Erkrankungen auf den Einsatz /die Erfolgsrate von Minischrauben ist nicht geklärt.

|

Übersicht 1

|

Schraubenposition

Abhängig vom biomechanischen Konzept ist der ideale Platz für die Minischraube auszuwählen. Folgende Dinge sind dabei zu berücksichtigen:

• zirkulär um die Schraube mindestens 0,5 mm Knochen

• Schraubenkopf im Bereich der von Entzündung freien Attached Gingiva.

Der wichtigste Punkt ist Quantität und Qualität des Knochenangebots am ausgewählten Insertionsort. Dieser gibt an sich schon erste Aufschlüsse über die zu erwartende Qualität (Abb. 2).

Abb. 2 Die Einteilung der Knochenqualität nach Misch (1990), Lekholm und Zarb (1985).

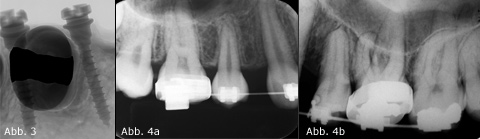

Über die Knochenqualität gibt das Röntgenbild nur bedingt Auskunft. Zumindest lassen sich aber die Platzverhältnisse in zwei Dimensionen annähernd einschätzen. Dies vermeidet bzw. minimiert das Risiko von Wurzelverletzungen (Abb. 3). Bei Röntgenbildern (insbesondere Zahnfilmen) sind die Aufnahmerichtung und die sich daraus ergebenden Verzerrungen sowie der mögliche Informationsverlust zu berücksichtigen (Abb. 4).

Abb. 3 Durch die physiologische Zahnbewegung werden u.U. Mikrobewegungen auf die Schraube übertragen, was zu deren Verlust führen kann. Abb. 4a Bei Zahnfilmen bietet nur die Rechtwinkeltechnik verwendbare Information. Abb. 4b Nachlässigkeiten in der Röntgentechnik belasten den Patienten und sind für die Planung wertlos.

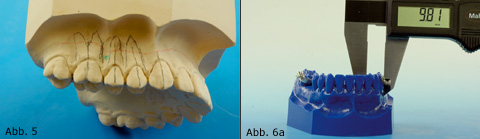

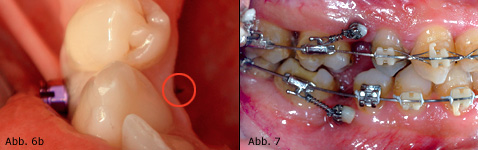

Am Modell lassen sich durch das Anzeichnen der Mukogingivallinie, der Zahnachsen sowie der Wurzeln zusätzlich die Platzverhältnisse einschätzen (Abb. 5). Durch das Vermessen des Modells in Insertionsrichtung erhält man Hinweise für die maximale Schraubenlänge (Abb. 6a). Diese einfache Maßnahme hilft Perforationen der Minischraube auf der Oralseite zu vermeiden (Abb. 6b).

Abb. 5 Das Anzeichnen der Mukogingivallinie, der Zahnachsen und Wurzelkonturen vermittelt einen Eindruck über die Platzverhältnisse. Abb. 6a Das Vermessen des Models in Insertionsrichtung (!) gibt Hinweise für die Auswahl der Schraubenlänge.

Abb. 6b Perforation auf der Oralseite. Abb. 7 Die gewünschte Mesialisation der Molaren wird sich aufgrund der Schraubenposition und der zu kurzen Federn nicht durchführen lassen. Weitere Informationen siehe Erläuterungen in Text.

Bei der Planung ist die beabsichtigte Bewegungsrichtung der Zähne zu beachten. Dadurch ändern sich die daraus resultierenden Platzverhältnisse im Verlauf der Behandlung. Die Minischraube darf die gewünschte Bewegung nicht be- oder verhindern (Abb. 7).

Insertion

Die erste Frage, auch mit Blick auf mögliche Komplikationen, ist: Wer setzt die Schraube? Es spricht vieles dafür, dass der Kieferorthopäde es selber macht. In Untersuchungen hat sich gezeigt, dass er deutlich besser geeignet ist, die für die Insertion notwendige Sensibilität aufzubringen. „Erfahrene“ Implanteure haben oft Misserfolge – sprich Schraubenverluste – weil sie die Spezifika der Insertion einer Minischraube nicht kennen oder zu wenig beachten.

Wenn der Kieferorthopäde die Minischrauben nicht selber setzt, ist eine gute Kommunikation mit dem Operateur notwendig. Andernfalls können solche Fehler entstehen, wie sie in Abbildung 7 zu sehen sind. Das Behandlungsziel (Mesialisation der Molaren) ist nicht zu erreichen! Erstens stehen die Schrauben im geplanten Weg. Durch die falsche Position sind die Federn zu kurz und können nicht wirken. Der korrekte Insertionsort wäre zwischen 3 und 4 gewesen. Die Ursache für diese Fehler sind Missverständnisse und mangelnde Kommunikation zwischen Kieferorthopäde und Oralchirurg hinsichtlich des Behandlungsziels und der dafür notwendigen Schraubenposition. Der Operateur wollte kein Risiko eingehen und setzte die Schrauben dorthin, wo viel Platz war. Aus dieser Sicht verständlich, aber im vorliegenden Fall eindeutig ein Fehler – ein iatrogener!

Die Knochenqualität am Insertionsort kann man erst direkt vor der Insertion testen. In Regionen, bei denen eine Knochenqualität von D3 oder D4 zu erwarten ist (Abb. 2), sollte man mit einer Sonde in den Knochen stechen. Dringt die Sonde tief in den Knochen ein, reicht die Knochenqualität für die Insertion der Minischraube nicht aus. Man sollte eine andere Stelle wählen.

Die Minischraube darf nicht im Kontakt zur Zahnwurzel sein. Anderenfalls kann

die physiologische Zahnbewegung zu einer permanenten Mikrobewegung der Schraube führen (Abb. 3). Dadurch wird die Einheilung gestört und keine sekundäre Stabilität erreicht. Für das Parodont sind keine Komplikationen zu befürchten. In zahlreichen histologischen Untersuchungen konnte belegt werden, dass nach dem Entfernen der Schraube eine vollständige Ausheilung des parodontalen Ligaments erfolgt.

|

Übersicht 2 - Minischrauben mit Tiefenstopp

|

|

| Name der Schraube | Hersteller |

| Aarhus Mini-Implant* | Medicon |

| AbsoAnchor | Dentos |

| Ancotek | Tekka |

| BENEFIT | Mondeal |

| Infinitas | db orthodontics |

| LOMAS** | Mondeal |

| S.I.N.-Implant System | Microparafuso Ortodontico |

| ST Anchor Screw | Surgi-tec |

| tomas®-pin | Dentaurum |

* Schraubentyp: System 1.6 und One-point-head. ** Je nach Insertionsart.

Einige Minischrauben verfügen über einen Tiefenstopp (Übersicht 2). Trifft dieser bei der Insertion auf die Knochenoberfläche, soll dies spürbar sein und ein Signal geben, das Einschrauben zu beenden (Abb. 8b). In Abhängigkeit von den klinischen Gegebenheiten wie der Knochenqualität, der Lokalisation, dem Eindrehwinkel und der Insertionstechnik ist dieser Moment in der Regel nicht zu spüren. Es besteht die Gefahr des Überdrehens. Dies bedeutet, das Gewinde zerstört die Knochenstruktur. Es tritt der Effekt vergleichbar wie bei einem Korkenzieher auf. Die Schraube erscheint zunächst – also primär – stabil, geht aber nach kurzer Zeit verloren. Um dieses Problem zu vermeiden, wird vor der Insertion die Gingivadicke gemessen. Setzt man diesen Wert in Relation zum transgingivalen Anteil, steht fest, wie weit die Minischraube in den Knochen gedreht werden kann.

Frakturen von Minischrauben treten sehr selten auf. Für einen Bruch sind folgende Parameter (Wirkung einzeln oder in Kombination) ausschlaggebend:

- Schraubendesign – dünne (Ø < 1,4 mm) und dazu noch lange Schrauben (> 10 mm) neigen zu Frakturen

- Anatomische Gegebenheiten – dicke Kortikalis (> 2 mm) ohne Perforation

- Insertionsbedingungen – zu starkes Drehmoment und/oder ungleichmäßiges Eindrehen.

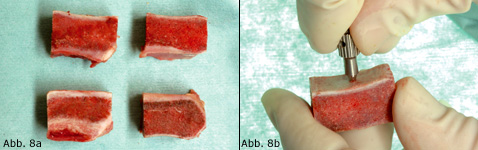

Viele Probleme sind das Resultat eines unzureichenden Trainings oder fehlender Erfahrung. Bei den ersten fünf bis zehn Minischrauben kann eine höhere Verlustrate auftreten. Die „Lernkurve“ kann man durch Üben am Schweineknochen (Abb. 8) wesentlich verbessern. Es lassen sich verschiedene klinische Situationen simulieren (Knochenqualität, Einfluss der Vorbohrung etc.). Durch dieses Training bekommt man das notwendige Gefühl für Knochen und Schraube. Um Fehlerquellen während der Insertion zu minimieren, empfiehlt sich ein standardisiertes Vorgehen in der Praxis.

Abb. 8a Der Beckenknochen vom Schwein ist durch die variierende Stärke der Kompakte von 0,2-6 mm ein gutes Übungsmedium, um... Abb. 8b ... verschiedene Insertionsbedingungen zu üben.

Seitenanfang

Stabilität – primär & sekundär

Minischrauben müssen primär stabil im Knochen verankert sein. Der Halt erfolgt

fast ausschließlich in der Kortikalis. Die Schraubenanteile in der Spongiosa erbringen kaum eine Verankerung. Die Gründe für eine geringe Primärstabilität sind:

- unzureichendes Knochenangebot (Qualität/Quantität!),

- erweitertes Bohrloch durch falsche Bohrtechnik (z.B. mehrmaliges Versenken des Bohrers im Bohrloch, Verlassen der Achsenrichtung),

- ungünstiger Gewindeaufbau (Design der Flanken sowie deren Abstand zueinander; Verhältnis von Schaft- zum Außendurchmesser).

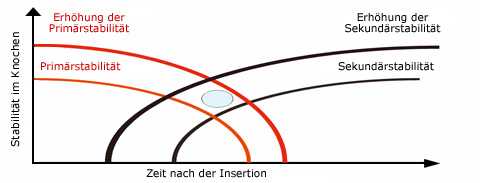

Minischrauben, die nach der Insertion keine ausreichende Primärstabilität haben, erreichen diese auch nicht mehr. In solchen Fällen, die Schraube entfernen und einen anderen Insertionsort wählen, der bessere Voraussetzungen bietet. Kurz nach der Insertion setzt die Regenerierung des Knochengewebes ein, die zur Sekundärstabilität führt (Abb. 9). Wird dieser Prozess permanent gestört, zum Beispiel durch Mikrobewegungen der Schraube, kann es zu deren Verlust kommen.

Abb. 9 Die Primärstabilität nimmt ab und die Sekundärstabilität nimmt zu. Am Kreuzungspunkt beider Effekte ist eine kritische Phase, in der Schrauben verloren gehen können.

Belastung

Die sofortige oder spätere Belastung hat vermutlich keinen Einfluss auf die Verlustrate. Die Kraftdosierung sollte so gewählt werden, dass Schäden an den zu bewegenden Zähnen vermieden werden. Bei der direkten Kopplung von Gummiketten oder Federn kann es an der Schraube Mikrobewegungen geben. Es ist auf einen minimalen Abstand zwischen Minischraube und dem Ansatzpunkt von direkt gekoppelten Federn zu achten. Andernfalls kann sie nicht wirken (Abb. 7).

Postoperative Komplikationen

Entzündungen

Perimukositis oder Periimplantitis führen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Verlusten von Minischrauben. Aus diesem Grund sind eine entsprechende Aufklärung (inklusive Instruktionen zur Hygiene) und (Nach-)Kontrollen erforderlich. Bei diesen Sitzungen muss man auch den Befund zur Schraube (Zustand der umgebenden Gewebe, Stabilität der Schraube) erheben. Durch die Lage der Verbindungselemente (insbesondere von Federn, Extensionsarmen) können an der Schleimhaut Druckstellen bis hin zu Ulzerationen entstehen. Auch dies ist entsprechend zu kontrollieren und ggf. zu therapieren.

Mundpflege

Der Patient muss das Areal um die Minischraube adäquat pflegen. Dabei sollte nur eine normale Zahnbürste verwendet werden. Es gibt Hinweise, dass durch die Verwendung von elektrischen Zahnbürsten, insbesondere mit rotierendem Kopf, sich Minischrauben lockern können und verloren gehen. Neben der Putztechnik an sich spielt sicherlich auch Frequenz und Intensität der Pflegemaßnahmen eine Rolle. Eine sehr intensive Pflege, die zu permanenten Mikrobewegungen an der Schraube führt, schadet vermutlich mehr als sie nutzt.

Seitenanfang

Haftpflichtversicherung

Bei Kieferorthopäden, die gern in ihrer Praxis Minischrauben selbst setzen wollen, gibt es immer wieder Unsicherheit über Fragen der Haftpflichtversicherung. Der Deckungsumfang für Schadensfälle liegt zwischen 1,5 und 5 Mio. Euro. Bei der Festlegung des Versicherungsumfangs und der sich daraus ergebenen Beiträge spielen auch die Besonderheiten der Praxis eine Rolle. Die Haftpflichtversicherung schließt das Personal mit ein. Dies gilt nicht in jedem Fall für temporäre Mitarbeiter. Ändert sich etwas am Tätigkeitsprofil der Praxis, ist zu prüfen, ob dies im Rahmen seiner Haftpflicht abgedeckt ist. Die Versicherung hilft bei einer solchen Prüfung gerne.

Manche Versicherungsgesellschaften machen bei ihren Verträgen keine Unterschiede zwischen einer rein zahnärztlichen oder einer kieferorthopädischen Praxis. Möchte der Kieferorthopäde Minischrauben selber setzen, was viele Vorteile hat, ist das oft sowieso von der Versicherung abgedeckt. Dies trifft zu, wenn in der Versicherungspolice der Zusatz „mit Implantat“ oder „mit OP“ angegeben ist. Der Versicherungsnehmer sollte sich zur Absicherung jedoch immer an seine Versicherung wenden und diese über die Erweiterung des Therapiespektrums schriftlich per Post informieren. Insbesondere, wenn die Haftpflichtversicherung des Kieferorthopäden chirurgische Eingriffe oder Implantate nicht einschließt. Durch eine solche Anzeige erhöht sich der Versicherungsbeitrag jährlich zwischen 20 und 50 Euro (Stand: Juni 2007).

Um für Haftpflichtschäden gewappnet zu sein, sollte der Arzt einige Grundsätze beachten:

Aufklärungspflicht

Vor jeder Behandlung ist der Patient über die Art und den Umfang möglicher Risiken, Alternativen und Konsequenzen bei der Nichtdurchführung aufzuklären. Es empfiehlt sich, mit vorgefertigten Anamnese- bzw. Aufklärungsbogen1 zu arbeiten. Diese können als Gedankenstütze oder Gesprächsfaden dienen. Sie dürfen auf keinen Fall das persönliche Gespräch ersetzen! Aus dem Bogen muss, z.B. durch entsprechende Notizen, hervorgehen, dass das Gespräch stattgefunden hat. Die Unterschrift vom Patienten, Zeugen und Arzt allein reichen dazu nicht aus.

Dokumentation

Dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren ... ist absolut wichtig! Aus den Behandlungsunterlagen (Patientenkartei, Röntgenbilder, Modelle etc.) müssen sich ganz

klar die Behandlungsschritte, aufgetretene Probleme und Komplikationen herleiten lassen. Eine genaue Dokumentation kann sehr wichtig sein, falls es zum Beispiel zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt. Oft werden Prozesse verloren, weil die Dokumentation lückenhaft war.

Schadensmeldung

Sollte doch einmal ein Schaden eintreten oder Patienten mit Schadensforderungen auftreten, ist unbedingt die Haftpflichtversicherung einzuschalten. Diese kümmert sich um die finanziellen und juristischen Regulierungen.

Zusammenfassung

Die Knochenqualität sowie das Platzangebot am Insertionsort, eine dem System adäquate Insertionstechnik, ein gut durchdachtes biomechanisches Konzept und das Vermeiden von Entzündungen um die Minischraube sind die wichtigsten Parameter für den klinischen Erfolg. Die Ursachen von Misserfolgen sind sehr vielfältig und hängen eng miteinander zusammen wie die Teile eines Puzzles (Abb. 10).

Abb. 10 Die Ursachen für den Verlust von Minischrauben hängen eng zusammen.

Abschließende Worte zur Artikelserie

Im Rahmen dieser sechs Beiträge wurden viele Aspekte der skelettalen Verankerung mithilfe von Minischrauben dargestellt. Die Autoren hoffen, die am Anfang formulierte Zielstellung erreicht und ein Kompendium an Erfahrungen und neuen Erkenntnissen dem (unentschlossenen) Praktiker geboten zu haben. Jedoch können auch im Rahmen einer solchen umfangreichen Artikelserie nicht alle Details bis ins Letzte erörtert werden. Dazu ist weiterführende Literatur notwendig. Aber alle Theorie bleibt grau, wenn man sie nicht in die Tat umsetzt. Wir würden uns freuen, wenn Sie nun den Mut für den routinemäßigen Einsatz von Minischrauben in Ihrer Praxis gefasst haben. Viel Erfolg wünschen Ihnen dabei: Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl (beide Traben-Trarbach), Dr. Thomas Lietz (Neulingen) und Professor Dr. Jörg A. Lisson (Klinik für Kieferorthopädie, Universitätsklinikum des Saarlandes).

Literatur:

1 Vorlagen zum individuellen Anpassen als Download unter: Orthodontie/Verankerungssysteme auf www.dentaurum.de

2 Fuhrmann R.: Haftpflichtversicherung für Kieferorthopäden, Teil II. KN 2006; Nr. 4; S.14–151

Autoren: Dr. Björn Ludwig, Dr. Bettina Glasl, Dr. Thomas Lietz und Professor Dr. Jörg A. Lisson