Oralchirurgie 06.05.2016

Leitungs- und/oder Infiltrationsanästhesie vs. intraligamentäre Anästhesie (ILA)

Zahnmedizinische Behandlungsabläufe optimieren – gut für Behandler und Patient.

An allen Universitäten wird sie gelehrt und in Deutschland p. a. mehr als 16 Millionen Mal angewandt: die Leitungsanästhesie des N. alveolaris inferior. Jeder Zahnarzt appliziert sie durchschnittlich mehr als 260 Mal im Jahr (KZBV Jahrbuch 2015). Liebend gerne würden fast alle praktizierenden Zahnärzte auf die Leitungsanästhesie zur örtlichen Betäubung vor zahnmedizinischen Therapien verzichten. Nur eine Handvoll Zahnmediziner finden die intra- und die extraorale Leitungsanästhesie faszinierend.

Frage und Hand aufs Herz: Wer quält schon gerne seinen Patienten durch „die Spritze“? Nach der Befunderhebung werden mit dem Patienten die Diagnose und die Therapiemöglichkeiten besprochen. Dann muss er entscheiden, ob die Behandlung unter örtlicher Betäubung erfolgen soll. Und nun fängt das Problem an: Im Unterkiefer-Seitenzahnbereich ist die Schmerzausschaltung nur durch eine Leitungsanästhesie möglich, weil die Compacta eine Infiltration unmöglich macht.

Schwierigkeiten bei der Leitungsanästhesie

Die Schwierigkeit bei der Leitungsanästhesie des N. alveolaris inferior besteht insbesondere darin, dass das Foramen mandibulae – der Injektionspunkt – klinisch weder zu ertasten noch auf andere Weise exakt lokalisierbar ist. Die Führung der Kanüle muss sich daher an nicht sicht-, sondern nur an tastbaren anatomischen Strukturen orientieren, wobei die exakte Lage der Kanülenspitze und des Foramens nicht bestimmbar ist. Der Einstichpunkt liegt lateral der Plica pterygomandibularis etwa in der Mitte zwischen den Zahnreihen von Ober- und Unterkiefer. Die Insertion der Injektionsnadel erfolgt „blind“: Wird die Kanüle eingeführt, trifft man i. d. R. nach Einführen der halben Kanülenlänge (ca. 2 cm) auf Knochen. Die Kanülenspitze befindet sich an der Innenseite des aufsteigenden Unterkieferastes oberhalb des Foramen mandibulae. Trifft man in geringerer Tiefe auf Knochen, so ist die Kanüle zu weit nach lateral eingestochen und/oder der Winkel zur Medianebene zu groß. Ist umgekehrt die Kanüle zu flach (Winkel zwischen Kanüle und Medianebene zu klein) eingeführt, kommt es erst in größerer Tiefe (bzw. überhaupt nicht) zum Knochenkontakt. In beiden Fällen muss die Kanüle zurückgezogen und nach entsprechender Korrektur erneut eingeführt werden. Ist die Kanüle exakt positioniert, wird sie nach Knochenkontakt etwas zurückgezogen und – nach Aspiration – die Injektion vorgenommen (Rahn 2003).

Komplikationen

Das beschriebene Vorgehen beinhaltet mindestens drei Komplikationen:

Beim Einführen der Kanüle verspürt der Patient immer einen – für ihn sehr unangenehmen – Einstichschmerz. Da die Einführung der Kanüle „blind“ erfolgt, ist das Risiko, einen Nerv zu treffen, relativ hoch. Ein Nervkontakt, den der Patient als „Blitzeinschlag“ empfindet, erfordert eine Umpositionierung der Kanülenspitze, um eine intraneurale Injektion des Lokalanästhetikums zu vermeiden.

Da in der unmittelbaren Umgebung größerer Nervenstämme Blutgefäße verlaufen, ist bei der Leitungsanästhesie auch das Risiko der Punktion eines solchen Gefäßes und damit, trotz Aspiration, einer versehentlichen intravasalen Injektion des Lokalanästhetikums gegeben9, was gelegentlich zu Herz-Kreislauf-Komplikationen führt, auch sind ophthalmologische Komplikationen möglich.13

Eine Aspiration verhindert zwar nicht einen Gefäßkontakt, macht ihn aber offenbar. Ein Gefäßkontakt und die dadurch ausgelöste Blutung können als unerwünschte Effekte auch eine Kieferklemme auslösen. Diese tritt meist nach einem Tag auf – infolge des Hämatoms, ggf. auch einer intramuskulären Entzündung mit konsekutiver Narbenbildung.11 Bei 608 Leitungsanästhesien am Foramen mandibulae wurden 122 (20,1 Prozent) positive Aspirationen dokumentiert.3 Nach Lipp (1989) finden sich auch bei negativer Aspiration noch ca. 20 Prozent unbemerkte intravasale Injektionen6, z. B. durch Aspiration der Gefäßwand.

Da bei der Leitungsanästhesie angestrebt wird, das Lokalanästhetikum möglichst nahe am Nerv zu injizieren, andererseits der Nerv selbst bei der Injektion nicht exakt lokalisiert werden kann, ist eine Verletzung des Nervs mit der Kanülenspitze im Einzelfall nicht sicher vermeidbar. Das „Anstechen“ des Nervs kann zu Sensibilitätsstörungen im Ausbreitungsgebiet führen (Parästhesie, Hypästhesie), die jedoch in aller Regel – aber nicht immer – reversibel sind.5, 9

Alle praktizierenden Zahnärzte kennen diese Komplikationen und die Grenzen v. a. der Leitungsanästhesie des N. alveolaris inferior und würden sie gerne vermeiden, da man sie dem betroffenen Patienten darlegen muss.

Zwischen Ende der Injektion und Anästhesieeintritt ist bei der Mandibularanästhesie immer eine Latenz zeitlich zu überbrücken. Dirnbacher2 dokumentierte bei 202 Fällen eine durchschnittliche Latenzzeit von 3,8 min (41,1 Prozent > 4 min) und eine unzureichende Desensibilisierung von 20,8 Prozent, d. h. eine Wartezeit des Behandlers signifikant über der durchschnittlichen Latenzzeit.2 Latenzzeit und Anästhesieversagerrate sind Komplikationen, die den Behandler belasten. Auch auf die Latenzzeit und dem damit verbundenen „Room hopping“ würde jeder Zahnmediziner gerne verzichten.

Anästhesiedauer

Die Dauer der Anästhesie ist eine Komplikation, die den Patienten belastet. In der Dirnbacher-Studie2 betrug die Wirkung der Leitungsanästhesie nur bei 5 Prozent der dokumentierten Fälle weniger als drei Stunden; zwischen drei und vier Stunden dauerte die Anästhesie bei 68,8 Prozent der Fälle (139 von 202) und in 53 Fällen (26,2 Prozent) sogar mehr als vier Stunden. Andere Vergleichsstudien8, 15 kommen zu ähnlichen Ergebnissen.

Die Einschränkung der Dispositionsfähigkeit des Patienten über Stunden nach Abschluss der Behandlung wird zu minimieren versucht durch adrenalinreduzierte Anästhetika. Auch die zusätzliche Injektion von Medikamenten „zur Aufhebung einer dentalen Lokalanästhesie“ (OraVerse®, Sanofi 2013) wird aktuell propagiert. Die Tatsache bleibt: Die Leitungsanästhesie des N. alveolaris inferior schränkt die Dispositionsfreiheit des Patienten noch Stunden nach Abschluss der Behandlung signifikant ein.

Patienten unter Antikoagulantien

Bei Patienten unter Antikoagulantien dürfen Leitungsanästhesien auf keinen Fall vorgenommen werden. Diese können infolge massiver Hämatombildung lebensbedrohliche Folgen haben. In erster Linie sind hier Leitungsanästhesien am Foramen mandibulae zu nennen.10, 11 Was macht man bei diesen Patienten?

Erfolglose Leitungsanästhesie

Und noch eine weitere Frage: Was macht man, wenn die applizierte Leitungsanästhesie nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat und eine Komplettierung erfolgen muss? Eine zweite Leitung setzen? Das kann teuer und zeitaufwendig werden, wenn der Patient – bei einer möglichen Nervläsion, ggf. durch eine intranervale Injektion – einen Rechtsanwalt findet, der die Gesetzeslage und die aktuelle Rechtsprechung kennt ...

Alternativen der Leitungsanästhesie

Die o. g. Risiken und Komplikationen sind mit dem Patienten zu besprechen. Meistens sagt er „Ja“, weil er nicht gerne eine schmerzhafte zahnärztliche Behandlung ertragen möchte.

Gibt es aktuell eine evidenzbasierte Alternative für die Leitungs- und/oder die Infiltrationsanästhesie? Betrachtet man den medizintechnischen Fortschritt der Lokalanästhesie der letzten 30 Jahre und die klinisch-wissenschaftlichen Studienergebnisse, die zu dieser Thematik publiziert wurden, dann heißt die Antwort JA – die intraligamentäre Anästhesie (ILA). Und wie ist das mit den Komplikationen, sind die oben beschriebenen Risiken und Komplikationen der Leitungsanästhesie bei der intraligamentären Anästhesie nicht gegeben?

Die Ergebnisse der in den letzten drei Jahrzehnten durchgeführten klinischen Studien, die alle international publiziert wurden, zeigen, dass diese Möglichkeit der örtlichen Betäubung alle Anforderungen an eine primäre Lokalanästhesiemethode erfüllt und keine der Risiken und Komplikationen gegeben ist:

- keine Latenzzeit zwischen intraligamentaler Injektion und Anästhesieeintritt

- kaum Anästhesieversager

- kein Risiko von Gefäß- und Nervkontakten sowie -läsionen

- keine artikulatorischen und mastikatorischen Patientenbeeinträchtigungen nach Abschluss der Behandlung.

Schon 1994 konnten Heizmann und Gabka zeigen, dass die ILA bei Zahnextraktionen den – weltweit gelehrten – konventionellen Infiltrations- und Leitungsanästhesien signifikant überlegen ist, sowohl hinsichtlich Anästhesieerfolg als auch mit Blick auf die Beeinträchtigung des Patienten und die Latenzzeit zwischen Anästhetikuminjektion und Anästhesieeintritt.5

In den letzten 15 Jahren wurde in zahlreichen Vergleichsstudien2, 8, 14 belegt, dass die ILA den konventionellen Lokalanästhesiemethoden deutlich überlegen ist – nur gelehrt wird sie noch nicht. Warum eigentlich nicht? An den Injektionssystemen kann es auch nicht liegen.

Seit Ende des letzten Jahrhunderts stehen sehr sensible Spritzen für intraligamentale Injektionen ohne kraftverstärkende Hebelsysteme zur Verfügung. Deren klinische Eignung wurde durch Studien uneingeschränkt bestätigt und sie sind mittlerweile sogar DIN-genormt (DIN 13989:2013): Dosierradspritzen, bei denen die vom Behandler aufgebaute Kraft über ein Dosierrad sanft auf die integrierte Zahnstange und die Anästhetikumkarpule übertragen und das Anästhetikum via Injektionsnadel mit präzise an die individuellen anatomischen Gegebenheiten des Patienten angepasstem Injektionsdruck in den Desmodontalspalt injiziert wird (Abb. 1).

Abb 1.: Bei der DIN-genormten Dosierradspritze wird die vom Behandler aufgebaute Kraft ohne integrierte mehrstufige Hebelsysteme übertragen. (© Autoren)

Eine Umstellung von der Leitungs- und der Infiltrationsanästhesie auf die den Behandler und den Patienten schonende Einzelzahnanästhesie ist problemlos möglich – auch mit großem organisatorischen Nutzen für jede zahnärztliche Praxis: nicht unterbrochene Behandlungsabläufe, weniger Aufklärungsaufwand über Risiken und Alternativen, weniger Anästhesieversager, sehr zufriedene Patienten.

Um sich mit der Einzelzahnanästhesie „intraligamentäre Anästhesie“ vertraut zu machen, stehen heute Fachbücher, Fortbildungs- DVDs und auch zahlreiche punktebewertete Fortbildungspublikationen zur Verfügung.1, 12 Auch einige Zahnärztekammern haben dieses Thema in ihr Fortbildungsprogramm aufgenommen.

Organisatorische Optimierungen

Nach einer zahnärztlichen Fortbildung und einer Substitution der Leitungsanästhesie durch die intraligamentäre Anästhesie können folgende Optimierungen der Praxisabläufe erreicht werden:

Optimierung der Behandlungsabläufe: Bei einer durchschnittlichen Behandlungsdauer von 30 Minuten unter Lokalanästhesie sind etwa acht bis zehn Minuten für die Injektion des Anästhetikums, die Latenzzeit und die Überprüfung des Wirkungseintritts – einschließlich des Raumwechsels – bis zum möglichen Beginn der therapeutischen Maßnahmen zu rechnen. Multipliziert man diese Zeit mit nur zehn Behandlungen unter Lokalanästhesie pro Tag, dann kommen pro Woche (fünf Anästhesieversager einschließlich) mehr als sieben volle Stunden zusammen, die fast vollständig eingespart werden können, wenn ...

Dass bei dieser, seit eh und je praktizierten Methode der Schmerzausschaltung, die die Voraussetzung für die Kooperationsbereitschaft des Patienten ist, auch das medizinische Assistenzpersonal zur Überwachung des Patienten bei z. B. einer Leitungsanästhesie im Unterkiefer zum Einsatz kommt, sei hier nur am Rande erwähnt. Nicht zu vergessen sind die Materialien, die zusätzlich benutzt werden müssen, wie Handschuhe und Desinfektionsmittel.

Wie hoch ist der organisatorische Aufwand für die Einführung der intraligamentären Anästhesie in die tägliche zahnärztliche Praxis – als primäre Methode der Schmerzausschaltung? Da die Injektion in den Desmodontalspalt – das Ligamentum circulare – vollständig unter visueller Kontrolle erfolgt, im Gegensatz zur Leitungsanästhesie des N. alveolaris inferior, ist es sogar möglich, sich empirisch an diese Lokalanästhesiemethode „heranzufühlen“.

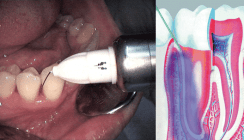

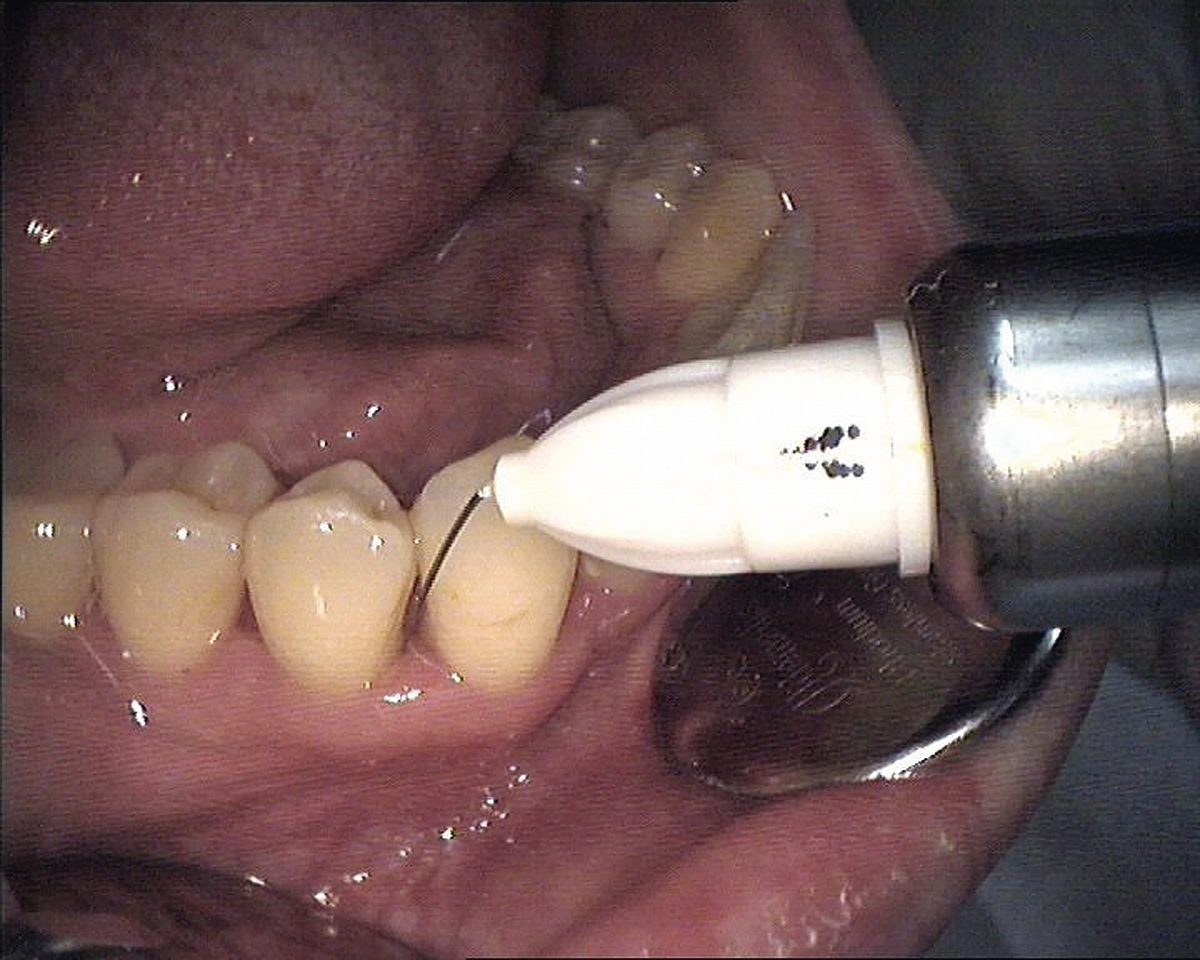

Das intraligamental injizierte Anästhetikum breitet sich intraossär und im Desmodontalspalt entlang der Zahnwurzel aus und hat in etwa einer halben Minute das F. apikale erreicht. Die intraligamentäre Anästhesie tritt unverzüglich ein (Abb. 2 und 3).

Abb 2.: Die Insertion der Kanüle in den Desmodontalspalt erfolgt unter vollständiger visueller Kontrolle. (© Autoren)

Handling

Pro Zahnwurzel sind etwa 0,2 ml Anästhetikum zu applizieren. Die Injektion bzw. der Injektionsdruck muss den anatomischen Gegebenheiten des Patienten gut angepasst werden und sehr langsam erfolgen. Für den Behandler ist dies durch eine Dosierradspritze leichter zu erreichen als mit Hebelspritzensystemen. Die Injektionszeit beträgt bei der ersten Wurzel etwa 20 Sekunden, bei der zweiten Wurzel 20 bis 25 und ggf. bei einer dritten desselben Zahns ≥ 25 Sekunden. Eine zu schnelle Injektion kann zu unerwünschten Effekten wie Elongationsgefühl oder Drucknekrosen führen, die nicht methodenimmanent, sondern iatrogen bedingt sind.

Bei stark entzündetem Gewebe muss gegebenenfalls mit einer kurzen Latenzzeit gerechnet werden, die auf ca. 60 bis 90 Sekunden steigen kann. Bei den üblicherweise praktizierten Methoden der Lokalanästhesie (Leitungs- und Infiltrationsanästhesie) erschwert in solchen Situationen der durch die Entzündung abgefallene pH-Wert des Gewebes ein Anfluten einer ausreichenden Menge Anästhetikum am indizierten Wirkungsort, weshalb die Anästhesie dann häufig inkomplett bleibt. Die intraligamentäre Anästhesie bietet in diesen Fällen einen Zugang, der oft von der Entzündung nicht unmittelbar betroffen ist und gegebenenfalls auch über Seitenkanäle oder Ramifikationen des Wurzelkanals einen direkten Weg zu den pulpalen Nervenfasern gestattet.

Die für eine ILA benötigte Anästhetikummenge, beispielsweise bei einer Kronenpräparation im Unterkiefer, ist zudem bedeutend geringer als die für eine entsprechende Leitungsanästhesie – weniger als 25 Prozent. Die Risikoaufklärung des Patienten vor einer Leitungs-, aber auch vor einer Infiltrationsanästhesie kann stark minimiert werden: Da im Desmodontalspalt keine Nervenstränge und Blutgefäße sind, kann es bei der ILA auch nicht zu ungewollten Nerv- und Gefäßkontakten mit dem Risiko von Läsionen und Hämatomen kommen. Taubheit in den Wangen sowie im Zungen- und Lippenbereich sind bei der intraligamentären Anästhesie nicht nachweisbar.

Abb 3.: Die Wirkung des intraligamentalinjizierten Anästhetikums tritt unverzüglich – ohne Latenz – ein. (© Autoren)

Nutzen für Behandler und Patient

Neben diesem eminenten Nutzen für den Zahnarzt profitiert der Patient in gleichem Maße von dieser minimalinvasiven Lokalanästhesie: Durch die wesentlich geringere applizierte Anästhetikummenge und die enge Begrenzung der Anästhesie ist dieselbe etwa zeitgleich mit dem Ende der Behandlung abgeklungen. Der Patient muss keine artikulatorischen und mastikatorischen Einschränkungen akzeptieren.

Voraussetzung einer erfolgreichen, minimalinvasiven Einzelzahnanästhesie ist die Verwendung moderner sensibler Instrumentarien, mit denen der Injektionsdruck gut den anatomischen Gegebenheiten des Patienten angepasst werden kann, die Applikation bewährter Anästhetika mit Adrenalin und die sichere Beherrschung der Methode der intraligamentären Anästhesie, die von jedem praktizierenden Zahnarzt mit nur geringem Aufwand leicht zu erlernen ist. Der Nutzen für den Behandler ist um ein Vielfaches größer als der Aufwand für die Umstellung auf die „primäre Methode der örtlichen Betäubung: ILA“.

Hinzu kommt der Marketingeffekt: Begeisterte Patienten (Kunden) kommunizieren, dass „mein Zahnarzt Spritzen gibt, die man gar nicht merkt!“

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.