Oralchirurgie 25.02.2015

Intraligamentäre Anästhesie

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde in Frankreich von den Drs. Granjeon und Chompret eine Lokalanästhesiemethode entwickelt und von Bourdain1 beschrieben, die eigentlich die Basismethode in der Zahnheilkunde hätte werden sollen, es aber bisher nicht geworden ist: die Injektion des Anästhetikums ins Desmodont des zu anästhesierenden Zahns via Sulcus gingivalis, sprich „intraligamentäre Anästhesie“ (ILA).

Seit Einführung der ersten Verfahren der Lokalanästhesie in Medizin und Zahnmedizin durch William Stewart Halsted gegen Ende des 19. Jahrhunderts wird dem Erreichen einer ausreichenden Anästhesietiefe bei zahnärztlichen Eingriffen große Bedeutung beigemessen. Gemeinsam mit Richard J. Hall führte er die ersten Leitungsanästhesien im Kieferbereich durch, die sehr ähnlich auch heute noch als Basismethode der Schmerzausschaltung im Unterkiefer-Seitenzahnbereich gelehrt und praktiziert werden.

ILA-Injektionssysteme – Stand der Technik

Einer der Gründe, warum die intraligamentäre Anästhesie auch heute noch nur partiell angewandt wird (meistens bei Anästhesieversagern der klassischen Lokalanästhesie-Methoden), ist sicher der bei der intraligamentalen Injektion zu überwindende Gegendruck des dichten Desmodontalgewebes. Mit konventionellen Aspirationsspritzen ist dies nur bedingt möglich. Das Anästhetikum „intraligamental“ gegen diesen interstitiellen Gewebedruck mit angemessenem eigenen Druck zu injizieren, erfordert viel Übung und Geduld – bis man die individuellen anatomischen Gegebenheiten des Patienten spürt und den eigenen Injektionsdruck entsprechend anpasst.24

Vielfältige Erfahrungen mit den speziell für intraligamentale Injektionen entwickelten Spritzen seit Mitte der 70er-Jahre des letzten Jahrhunderts haben dazu geführt, dass heute ILA-Injektionssysteme zur Verfügung stehen, mit denen das Anästhetikum gegen diesen interstitiellen Gewebedruck – nahezu problemlos – injiziert werden kann. Sie ermöglichen dadurch dem Behandler, im Rahmen der in Betracht kommenden Indikationen, die gezielte und sichere Analgesie von Einzelzähnen.2,5,25

Der vom Behandler aufgebaute Injektionsdruck wird mechanisch über ein integriertes Hebelsystem verstärkt; er ist so groß, dass er bei richtiger Positionierung der Kanüle den Gewebedruck des Desmodonts leicht überwinden kann. Das Design dieser Druckspritzen erinnert an Handfeuerwaffen, weshalb diese Spritzen noch heute „Pistolentyp-Spritzen“ genannt werden. Bekannt wurden sie z.B. unter den Handelsnamen Peri-Press, Ligmaject (Abb. 1a).

Die Hebelwirkung der Pistolenspritzen ohne Druckbegrenzung lässt es zu, dass der Anwender die Anästhetika-Lösung auch schnell und damit mit sehr hohem Druck ins periodontale Ligament injizieren kann. Die Folge sind ungewünschte Effekte6,26 wie Druckschmerz nach Ende der Anästhesie, Elongationsgefühl und auch Drucknekrosen, die zwar reversibel aber für den Patienten sehr unangenehm sind.14

Zur Minimierung dieses Risikos und zur Vermeidung von ungewünschten Effekten, insbesondere bei zahnerhaltenden Maßnahmen, soll der Injektionsdruck nicht wesentlich höher sein, als zur Überwin- dung des Widerstandes des desmodontalen Gewebes bei der Injektion unbedingt erforderlich ist. Eine Druckbegrenzung in die Pistolenspritze einzubauen, war eine logische Überlegung der Instrumentenhersteller.15,17 1987 wurde ein Spritzensystem für die ILA unter der Handelsbezeichnung „Ultraject“ eingeführt, das einen solchen Mechanismus zur Begrenzung der Injektionskraft und damit des Injektionsdruckes enthält (Abb. 1b) und das damit besser als die Vorgängertypen auf die Erfordernisse der ILA abgestimmt ist.20 Diese Spritzensysteme haben eine integrierte automatische Begrenzung der Injektionskraft auf etwa 100N(ewton). Bei zu schnellem Durchzug des Auslösehebels setzt die Kraftübertragung automatisch aus. Die Frage, ob eine Druckbegrenzung von 100N bei der intraligamentalen Injektion ins Desmodont bei zahnerhaltenden Maßnahmen angemessen ist, muss nach dem heutigen Stand der klinischen Erkenntnisse verneint werden. Etwas später als die ersten Injektionsapparate vom Pistolentyp wurden Mitte der 1980er-Jahre zierlichere Applikatoren mit „Handstück-“ oder „Füllfederhalter-“Design eingeführt, die auch heute noch angewandt werden.27 Die Funktion des Auslösehebels übernimmt ein seitlich am Griff angebrachter Dosierflügel. Dieser überträgt die Kraft über ein integriertes Hebelsystem auf eine Kolbenstange und dann auf den Stopfen der Zylinderampulle mit dem Lokalanästhetikum. Der Hebelmechanismus dieser Apparate ist feiner übersetzt als bei denjenigen vom „Pistolentyp“, sodass pro Durchzug (Hub) des Dosierflügels nur 0,06 ml Anästhetikum freigesetzt und injiziert werden. Um die Menge von etwa 0,2 ml je Injektionsstelle zu erreichen, muss die Injektion also dreimal je Lokalisation der Kanüle vorgenommen werden. Der Anwender kann somit die Zeitdauer der Injektionen und das injizierte Volumen des Anästhetikums etwas einfacher steuern und kontrollieren.

Zu den bekanntesten Vertretern dieser Injektionsapparate gehören die Citoject (eingeführt durch Bayer, heute Heraeus Kulzer) und die Paroject (Rønvig, Daugaard/Dänemark). Diese Technologie ist auch in dem Injektionssystem VarioJect Intra umgesetzt, das von der Firma Pajunk in Geisenheim entwickelt wurde (Abb. 2).

ILA-Injektionen ohne Hebeldruck-System

Ende der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts wurde von Henke-Sass Wolf, Tuttlingen, eine Spritze für die ILA eingeführt, die ohne zwischengelagerte Hebel funktioniert.7,8,27 Bei diesem Injektionssystem wird der Druck vom Behandler nicht über ein Hebelsystem, sondern über ein Dosierrad auf die Zahnkolbenstange und damit den Lochstopfen der Anästhetika-Zylinderampulle übertragen. Durch die starre Verbindung des Dosierrades mit dem Zahnrad, das die Kraft auf die Zahnkolbenstange überträgt, wird die ausgeübte Kraft im Verhältnis 5,5 : 1 verstärkt (Abb. 3).

Mit diesem Spritzensystem ist es dem behandelnden Zahnarzt möglich, den eigenen Injektionsdruck bei der intraligamentalen Injektion den gefühlten in- dividuellen anatomischen Verhältnissen des Patienten anzupassen. Das Risiko von unerwünschten Effekten wird dadurch deutlich reduziert. In Abhängigkeit von der Injektionszeit wurden von Tobien und Schulz24 (2000) Injektionsdrücke < 0,1 MPa bei der Applikation von 0,2 ml in 20 Sekunden gemessen, was – wenn man die „Injektionsfläche“ herausrechnet – einem Wert von < 5 N(ewton) entspricht.

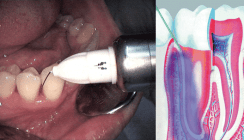

Parallel zu den mechanischen Injektionssystemen zur manuellen Applikation von Anästhetikum stehen heute auch ausgereifte elektronisch gesteuerte Injektionshilfen für die intraligamentale Einzelzahnanästhesie zur Verfügung. Bei der neuen Technologie des „computer-controlled local anesthetic delivery systems“ (CCLADS) wird die Injektionszeit dem gemessenen Gewebegegendruck des Desmodonts angepasst und das Anästhetikum sehr langsam in den Parodontalspalt appliziert.12,13,21 Eingeführt wurde das Verfahren The Wand 1997, weiterentwickelt von Mark Hochman und ist heute als STA-System (Single Tooth Anesthesia System)12,13 auch in Deutschland verfügbar (Abb. 4).

Das STA-System besteht aus einer tragbaren Geräteeinheit in der Größe eines Kabelmodems und einem Einweghandstück (Abb. 4). Das sterile Einweghandstück besitzt einen Handgriff in Form eines Mikrotubus, in welchen alle gängigen Anästhetikum-Zylinderampullen eingelegt werden können (Abb. 7).

Üblicherweise eingesetzte ILA-Luer-Lock-Standardkanülen (30 Gauge = 0,3mm) werden an das Ende des Handstückes befestigt. Mit dem flexiblen Handstück ist es möglich, jeden in Betracht kommenden Injektionspunkt problemlos zu erreichen.

Die intraligamentäre STA-Injektion benutzt das STA-System mit dynamischer Druckmessung der Gewebedichte in Echtzeit (real-time dynamic pressure sensing = DPS) zur physikalischen Führung der Kanülenspitze in das intraligamentäre Zielgewebe. Kontinuierliche akustische und visuelle Signale tragen zur besseren Orientierung des Anwenders bei. Die intraligamentäre STA-Technik liefert zuverlässige, objektive klinische Daten. Vergleicht man die manuellen ILA-Spritzensysteme mit der elektronisch gesteuerten STA-Injektion, so sind zwar die Grundprinzipien der intraligamentalen Injektion, vor allem die Positionierung der Kanüle im Parodontalspalt, identisch, jedoch weicht die intraligamentale STA-Technik von dem klassischen ILA-Vorgehen ab. Beim STA-System erfolgt eine dynamische Druckmessung in Echtzeit mit Feedback-Mechanismus, um sowohl die exakte Kanülenpositionierung innerhalb des parodontalen Ligaments zu sichern als auch ein einwandfreies Funktionieren des Gerätes zu garantieren. Für intraligamentale Injektionen sollte von den drei verfügbaren Betriebsarten der STA-Modus gewählt werden, d.h. eine Geschwindigkeit von 0,005 ml/s. Der dadurch aufgebaute Injektionsdruck ist so gering, dass ungewünschte Effekte, z. B. Drucknekrosen oder Elongationsgefühl nach Abklingen der Analgesie, ausgeschlossen werden können.12,14

Indikationen

Die Ergebnisse der klinischen Studien der letzten 20 Jahre zeigen, dass diese Möglichkeit der Schmerzausschaltung – die ILA – alle Anforderungen an eine primäre Lokalanästhesiemethode erfüllt.3,4,16,18,19,26 Schon 1994 konnten Heizmann und Gabka darlegen, dass die ILA bei Zahnextraktionen den, weltweit gelehrten, konventionellen Infiltrations- und Leitungsanästhesien signifikant überlegen ist, sowohl hinsichtlich Anästhesieerfolg als auch mit Blick auf die Beeinträchtigung des Patienten und die Latenzzeit zwischen Anästhetikum- Injektion und Anästhesieeintritt.11 Signifikant höhere oder zumindest gleiche Erfolgsraten im Vergleich zu der Leitungs- und der Infiltrationsanästhesie wurden bei allen nachstehenden Indikationen dokumentiert, für die die intraligamentäre Anästhesie als Lokalanästhesiemethode uneingeschränkt in Betracht kommt:

- Restaurative Maßnahmen an allen Zähnen, einschließlich Kavitäten- und Kronenpräparationen.3,4,16,19,27

- Endodontische Behandlungen – auch bei Pulpitis apicalis angezeigt.8,10,26

- Punktgenaue Analgesie vor implantologischen Therapien.23

- Differenzialdiagnose unklarer irradiierender pulpitischer Beschwerden.9,10,22

- Einzelzahnextraktionen im Dauergebiss und Osteotomien.11,16

- Systematische Behandlung von Parodontopathien.19

- Komplettierung partieller Anästhesie versager anderer Anästhesiemethoden.

Ein partielles Versagen der Leitungsanästhesie kann oft durch intraligamentale Nachinjektionen komplettiert werden.3,4,5,25

Grenzen der intraligamentären Anästhesie liegen im chirurgischen Bereich. Wegen der eng begrenzten Ausbreitung des injizierten Anästhetikums und der relativ kurzen Dauer der intraligamentären Anästhesie (ILA) kann diese die Anforderungen für extensive chirurgische Eingriffe nicht erfüllen. Obwohl es möglich ist, den Ausbreitungsraum der Analgesie durch zusätzliche Injektionspunkte und die Erhöhung der Anzahl der intraligamentalen Injektionen zu vergrößern, sollte die ILA nicht für länger dauernde und ausgedehnte dentoalveoläre chirurgische Eingriffe gewählt werden.7,9,10

Schlussfolgerungen

Die heute zur Verfügung stehenden Injektionssysteme für die intraligamentäre Anästhesie ermöglichen es jedem Behandler, diese Möglichkeit der Schmerzausschaltung als primäre Methode der Lokalanästhesie anzuwenden. Der Anästhesieerfolg bei der intraligamentären Anästhesie ist signifikant höher als bei der Leitungs- und der Infiltrationsanästhesie – Anästhesieversager sind nahezu ausgeschlossen. Die Behandlung kann unverzüglich nach erfolgter Injektion beginnen – es gibt praktisch keine Latenzzeit. Die Beeinträchtigung der Patienten nach Abschluss der Behandlung ist gleich null; die Anästhesie ist eng begrenzt und nach etwa einer halben Stunde vollständig abgeklungen.

Die Leitungs- und die Infiltrationsanästhesie haben nach wie vor ihren Platz bei der zahnärztlichen Lokalanästhesie: Für großflächig und lang dauernde dento-alveoläre chirurgische Eingriffe.7,9,10

Hier gibt es die vollständige Literaturliste

Autoren: Jörg Gaensewig, Lothar Taubenheim, Dr. med. dent. Heinz-Dieter Unger