Oralchirurgie 21.02.2017

Kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie

share

Die Therapie von Dysgnathien bei Patienten im Erwachsenenalter nimmt einen stetig wachsenden Raum im kieferorthopädischen Behandlungsspektrum ein. Ebenso zahlreich wie die Gründe hierfür sind die zur Wahl stehenden Therapiekonzepte. Die vorliegende Arbeit soll einen Beitrag leisten, um die Abweichungen von der skelettalen und v.a. der Weichteilkonfiguration darzustellen und diese den Parametern des als ästhetisch empfundenen Gesichtsaufbaus gegenüberstellen. Zur fallspezifischen Umsetzung dieser theoretischen Grundlagen wird exemplarisch ein Behandlungsbeispiel zur Korrektur von Klasse III-Dysgnathie aufgezeigt. Dabei wird neben der Indikationsstellung für eine kombinierte Therapie auch auf das chirurgische Prozedere eingegangen und ein Überblick der Entwicklung chirurgischer Dysgnathiekorrekturen gegeben.

Die in der Gesellschaft stetig wachsenden ästhetischen Ansprüche an das Erscheinungsbild des Gesichtes – das wesentlich durch die Zähne und die Kieferbeziehung geprägt ist – und das durch die Massenmedien geförderte, zunehmende Bewusstsein entsprechender Behandlungsmöglichkeiten, schlagen sich in steigenden Zahlen erwachsener Patienten nieder, die eine Verbesserung ihrer Zahn- und Gesichtsästhetik anstreben. Dies gilt in besonderem Maße für jene Patienten mit ausgeprägten skelettalen Dysgnathien, die sich auch für den nicht professionellen Betrachter deutlich im extraoralen Erscheinungsbild manifestieren und deren Korrektur insbesondere bei Patienten mit Klasse III- oder auch Klasse II-Fehlbildungen in entscheidendem Maße ästhetisch motiviert sind.

Gemäß der Natur dieser Fehlbildungen und angesichts des nicht mehr therapeutisch zur Verfügung stehenden Wachstums ist bei diesen Patienten häufig nur eine kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie Erfolg versprechend.

Die moderne Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde muss insbesondere bei der Behandlung Erwachsener ästhetische Wünsche und Forderungen berücksichtigen und ist ihrem Charakter nach interdisziplinär angelegt. Zum einen erfordert eine Verbesserung des fazial-ästhetischen Gesamteindruckes häufig die gleichzeitige Beachtung restaurativer, parodontologischer, prothetischer, kieferorthopädischer und kieferorthopädisch-kieferchirurgischer Gesichtspunkte, da eine isolierte Maßnahme allein selten ausreichend ist. Zum anderen sind die subjektiven Wünsche und Erwartungen des Patienten in Bezug auf die Ästhetik von weit höherem Gewicht für die Therapiezielbestimmung als im Hinblick auf funktionelle bzw. oralpräventive Aspekte. Das rollentypische Kompetenzgefälle ist hier zugunsten einer symmetrischen Arzt-Patient-Beziehung verschoben, die den individuellen soziopsychologischen Besonderheiten des Patienten in erheblichem Maße Rechnung trägt, da das primäre Erfolgskriterium der ästhetisch orientierten Behandlung wiederum ein subjektives, nämlich die Zufriedenheit des Patienten, ist. In Anbetracht der häufig hoch motivierten Patienten stellen die auf anderen medizinischen Feldern verbreiteten Erfahrungen mit mangelnder Behandlungseinsicht und Non-Compliance hier weitgehend kein Problem dar.

Zu den Hauptaufgaben der Kieferorthopädie gehört neben der Diagnose einer Dysgnathie vor allem die Indikationsstellung zur kieferorthopädischen Behandlung, bei der die Notwendigkeit der Behandlung sowie ihre Erfolgsprognosen zu bewerten sind.

Okklusion, Funktion und Ästhetik werden in der modernen Kieferorthopädie und speziell in der kieferorthopädisch- kieferchirurgischen Behandlung als gleichwertige Parameter betrachtet. Die Ziele einer kieferorthopädischen bzw. kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung sind:

- die Herstellung einer neutralen, stabilen und funktionellen Okklusion bei physiologischer Kondylenposition

- die Optimierung der Gesichtsästhetik

- die Optimierung der dentalen Ästhetik unter Berücksichtigung der Parodontalverhältnisse

- die Sicherung der Stabilität des erreichten Ergebnisses

- Erfüllung der Erwartungen bzw. Zufriedenheit des Patienten

Es ist wohl allgemein bekannt, dass bei dentoalveolären Behandlungsmaßnahmen die Behandlungsziele, die als das individuell funktionelle und ästhetische Optimum für den zu behandelnden Patienten zu sehen sind, mit den heutigen modernen Behandlungsmethoden vielfach erreicht werden können.

Während Dysgnathien geringen Umfangs durch rein dentoalveoläre Maßnahmen ausgeglichen werden können, stellt sich vor allem bei ausgeprägten sagittalen Diskrepanzen, wie z.B. bei Klasse III-Dysgnathien, die Frage, mithilfe welcher Ansätze diese erfolgreich behandelt werden können. Ist die Kieferrelation korrekt und handelt es sich um eine rein dentoalveoläre Dysgnathie, kann diese durch dentale Bewegungen korrigiert werden. Allerdings sind diese dentalen Bewegungen nur bis zu einem bestimmten Grad möglich und somit limitiert. Eine Korrektur bzw. stabile dentale Kompensation einer skelettalen Dysgnathie (z.B. Beseitigung des frontalen Kreuzbisses bei einer Klasse III, Beseitigung einer extrem vergrößerten sagittalen Frontzahnstufe bei einer Klasse II, Beseitigung eines skelettal offenen Bisses) ist bei manchen Fällen fraglich und stellt in aller Regel einen Kompromiss in ästhetischer und/oder funktioneller Hinsicht dar, der auch hinsichtlich der Stabilität fraglich ist.

Zur Abklärung der Frage, welche Möglichkeiten zur Therapie der skelettalen Dysgnathien infrage kommen, muss das verbliebene Wachstum des Patienten bestimmt werden.1 Eine Therapieform, die beim Heranwachsenden als kausale Therapie erachtet wird, ist die funktionskieferorthopädische Behandlung, mit der das Wachstum beeinflusst werden kann.2–11 Ist kein Wachstum therapeutisch verfügbar, verbleibt als kausale Therapieform die orthognathe Chirurgie, mit der die Lagendiskrepanz zwischen den beiden Kiefern in den drei Dimensionen korrigiert werden kann.

Eine Prämisse zur erfolgreichen Durchführung einer kombinierten Therapie ist, dass weniger invasive Behandlungsmöglichkeiten (z.B. die erwähnte Wachstumsbeeinflussung) nicht mehr angewandt werden können bzw. nicht zum Erreichen der aufgestellten Behandlungsziele führen oder sogar den Zustand verschlechtern, z.B. Extraktion bei einem flachen Mundprofil oder Distalisation bei einem knappen Überbiss.

In diesem Artikel wird die zweite Möglichkeit der kausalen Therapie einer skelettalen Dysgnathie durch eine kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Korrektur abgehandelt.

Kieferorthopädisch-kieferchirurgische Therapie

Indikation

Dysgnathieoperationen haben häufig tief greifende Auswirkungen auf das äußere Erscheinungsbild des Gesichtes, das bei Erwachsenen in Analogie zur Verfestigung morphologischer Strukturen einen integralen Bestandteil des individuellen Identitätsgefühls darstellt und infolgedessen eine wichtige Rolle für das Selbstbild spielt. Außerdem „sehen“ die Mitmenschen eine Person, vermittelt über ihr Gesicht, was die Qualität der sozialen Erfahrungen entscheidend mitbestimmt.12 Insofern erfordern entsprechend eingreifende Maßnahmen stets auch eine sorgfältige Indikationsstellung und Evaluation aus psychologischer Sicht.

Das vom Patienten wahrgenommene Behandlungsergebnis im Hinblick auf die dentale und allgemeine faziale Ästhetik, die subjektive Kosten- (bzw. Schmerzen-)Nutzen-Relation der Behandlung und ihr „sozialer“ Erfolg sind daher als Evaluationskriterien von überdurchschnittlicher Bedeutung. Aus diesen Gründen stellt neben der Funktion (Kiefergelenk, Kaufunktion) die Betrachtung der psychoästhetischen Dimension (skelettalen und Weichteilveränderungen, Selbsteinschätzung) ein wesentliches Element bei der Indikationsstellung dar.13–15

Kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Eingriffe sind häufig Wahleingriffe und unterliegen trotz des weitentwickelten Behandlungsablaufes und der geringen Risikogefahr einer sehr strengen Indikationsstellung. Als Indikation sind anzusehen:16

- funktionelle Störungen

- beeinträchtigte dentofaziale Ästhetik

- Kiefergelenkprobleme

- prothetische Versorgung nicht adäquat möglich

- totale Rehabilitation wie z.B. bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalt-Patienten

Von Bedeutung im Rahmen interdisziplinärer dysgnathiechirurgischer, profilverbessernder Eingriffe ist hervorzuheben, dass funktionell-kieferorthopädisch intendierte Eingriffe immer mit einer ästhetischen Verbesserung des Äußeren einhergehen. Hier gilt der Spruch: „Form goes with Function“ bzw. „Korrelation zwischen Form und Funktion“.

Welcher erwachsene Patient ist ein Kandidat für eine kombinierte kieferorthopädisch-kieferchirurgische Behandlung? Die logische Antwort auf diese Frage ist demnach: Wenn bei ihm ein gravierendes skelettales oder schwerwiegendes dentoalveoläres Problem vorliegt, das mit alleinigen orthodontischen Maßnahmen nicht zu korrigieren ist.

Eine weitere Frage, die sich in diesem Zusammenhang folglich aufwirft: Wie soll der Fall behandelt werden, damit die angestrebten Ziele möglichst optimal erreicht werden?

Um diese Frage beantworten zu können, ist neben ausführlichen Befundunterlagen (klinische Untersuchung, Funktionsdiagnostik, Röntgenaufnahmen, intra- und extraoraler Fotostatus, Modelle) eine gründliche Anamnese erforderlich, durch die unter anderem das Anliegen und die Motivation des Patienten für die Behandlung ermittelt werden müssen.

Der Erfolg einer kombinierten kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung ist nämlich nicht nur von der optimalen Zahnstellung und der korrekten Kieferposition abhängig, sondern auch von der Motivation, den Erwartungen und der Zufriedenheit des betreffenden Patienten.

Über die Behandlungsmotivation kieferorthopädischer Patienten wurden unzählige Befragungen durchgeführt, wobei das Alter, das Geschlecht oder der Bildungsstand Variablen der Bewertung waren. Die Untersuchungen von Flanary, Jacobson und Kiyak, bezüglich Motiv, Erwartung und Zufriedenheit, wiesen darauf hin, dass sich 79 % bis 89 % der Patienten, die sich einer kombinierten kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung unterziehen, dies nicht nur aus funktionellen, sondern vor allem aus ästhetischen Gründen machen, wobei die Gewichtung für den einzelnen, z.B. in Abhängigkeit der extraoralen Ausprägung der Dysgnathie, unterschiedlich ausfällt.16–19

Zusätzlich hat Kijak bei seinen Untersuchungen festgestellt, dass mehr Frauen als Männer ihren Wunsch zur Verbesserung der fazialen Ästhetik geäußert haben.19 Scott et al. haben in ihrer Studie – Befragung nach Behandlungsmotiven und -erwartung prä- und postoperativ festgestellt, dass Patienten postoperativ über Behandlungsmotive berichteten, die präoperativ nicht als wichtig eingestuft bzw. gar nicht erwähnt wurden und vorwiegend aus dem Bereich der Ästhetik stammen.20

Entsprechend muss sich der Kieferorthopäde an einem Behandlungsziel orientieren, das sowohl ästhetische als auch funktionelle Belange für den Einzelnen maximal erfüllt, da z.B. eine rein okklusionsorientierte Therapie nicht unbedingt mit einem fazialästhetischen, befriedigenden Ergebnis verbunden sein muss.

Faziale Ästhetik

Zu den profilverbessernden Eingriffen zählen die Verlagerungseingriffe im Bereich des Oberkiefers und des Unterkiefers und im weiteren Sinne Verlagerungseingriffe im Bereich der Orbitae und des (Stirn-)Schädels. Die kraniofaziale Chirurgie hat aufgrund sehr eng gesteckter operativer Indikationen und aufgrund des operativen Risikopotenzials keinen Raum im Bereich der ästhetisch intendierten Chirurgie und soll hier nicht weiter ausgeführt werden.

Darum sei hier betont, dass die Profillinie Nase-Oberkiefer-Unterkiefer-Kinn für die Gesamtästhetik des Gesichts von besonderer Bedeutung ist. Diese Linie wird von den Autoren als „Ästhetische Achse“ bezeichnet (Abb. 1).

Nach Canut hängt von der Ausgewogenheit der drei hervortretenden Profilmerkmale, nämlich Mund, Kinn und Nase, weitgehend die Schönheit des menschlichen Gesichtes ab.21 Sie bilden in ihrer Gesamtheit die faziale Ästhetiktriade. Innerhalb dieses Bereiches spielt vor allem der Vorsprung bzw. die Konvexität des Mundes eine Rolle für die Jugendlichkeit und Attraktivität des Gesichtes. Auffallendes Kennzeichen des Alters ist das Verschwinden des Mundvorsprungs, wodurch Kinn und Nase stärker betont werden und es zu einer Ausprägung der Supramentalfalte kommt. Die Gefahr der Abflachung des Mundvorsprungs und die damit verbundene frühzeitige Alterung des Profils besteht auch bei Extraktionsbehandlungen durch die übermäßige Rückverlagerung bzw. Retraktion der Frontzähne –„dished-in profile“.

Die vertikale Beurteilung des Gesichtes kann sowohl anhand von Fotostatusaufnahmen als auch durch Fernröntgenaufnahme durchgeführt werden7,8. Die faziale Ästhetik wird dabei sowohl in der Sagittalen als auch in der Vertikalen beurteilt. Schwarz erstellte 1958 eine detaillierte Klassifikation unterschiedlicher Gesichtsprofile in der Sagittalen.5 Die Auswertung der Profilaufnahme erfolgt nach ihm mithilfe des Kieferprofilfeldes (KPF), das durch die Frankfurter Horizontale H (Verbindung des obersten Punktes des Gehöreinganges zum Orbitalpunkt), die Orbitalsenkrechte PO (Senkrechte vom Orbitalen nach kaudal gezogen) und die Nasionsenkrechte PN (Hautnasionsenkrechte) definiert ist. Das gerade Durchschnittsgesicht wird als ideales Gesichtsprofil bezeichnet, bei dem das Subnasale auf der Nasion- senkrechten und das Weichteilpogonion in der Mitte des Kieferprofilfeldes zum Liegen kommt.

In der Literatur wurden zahlreiche kephalometrische Analysen mit unterschiedlichen Winkeln und Strecken beschrieben, die teilweise durch unterschiedliche Referenzpunkte definiert werden. Allen Analysen gemeinsam ist jedoch die vertikale Einteilung des Gesichtes in drei Drittel. Diese Einteilung erfolgt bei einigen Autoren metrisch und bei anderen proportional.22–24 Über diese vertikale Analyse wurde ausführlich in dem Artikel „Die Analyse des vertikalen Gesichtsaufbaus als Planungsorientierung in der orthognathen Chirurgie“ berichtet (Abb. 2a und b).25

Klinische Darstellungen und Behandlungssystematik

Patientengeschichte und Diagnose

Die 29-jährige Patientin wünschte sich eine kieferorthopädische Behandlung. Ihre Kaufunktion war deutlich eingeschränkt. Die Patientin störte vor allem die Disharmonie in der Gesichts

ästhetik. Sie fühlte sich durch die Eng- und Drehstände der Ober- und Unterkieferfrontzähne und ihre Physiognomie ästhetisch beeinträchtigt. Bei der Patientin lagen keine Erkrankungen vor.

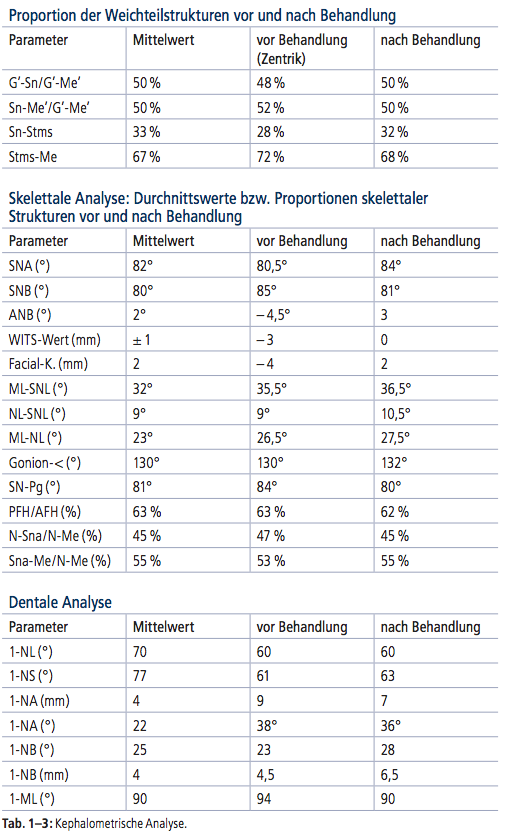

Die Fotostatusaufnahmen zeigen den erschwerten Mund- und Lippenschluss in der zentrischen Relation. Im Gesicht ist die Unterkieferabweichung leicht nach links gerichtet (Abb. 3a und b). Der Fotostatus von lateral zeigte ein Rückgesicht schräg nach vorne und im Vergleich zum Mittelgesicht ein langes Untergesicht 52 % statt 50 % (Tab. 1–3). Die Patientin hatte eine Klasse III-Dysgnathie mit mandibulärer Mittelellinienverschiebung nach links, einen zirkulären Kreuzbiss. Im Oberkieferzahnbogen bestand ein Engstand von 5 mm hauptsächlich im Eckzahnbereich. Der Engstand im Unterkiefer betrug 4 mm. Als Kompensation der skelettalen Dysgnathie trat eine linguale Kippung der Unterkieferfront ein (Abb. 4a–i).

Die FRS-Aufnahme zeigt deutlich die Dysgnathie in der sagittalen und vertikalen Ebene – sowohl im Weichteilprofil als auch im skelettalen Bereich (Abb. 5a und b). Die Parameter wiesen auf einen skelettal offenen Biss mit den typischen extraoralen Anzeichen eines „long face syndrome“ in leichter Ausprägung hin. Die vertikale Einteilung des Weichteilprofils zeigte eine leichte Disharmonie zwischen dem Ober- und dem Untergesicht. Die dentale Analyse zeigt eine achsengerecht stehende Oberkieferfront, während die Unterkieferfront nach lingual gekippt steht (Tab. 1–3).

Therapieziele und Therapieplanung

Die angestrebten Ziele dieser kieferorthopädischen bzw. kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgischen Behandlung sind:

- die Optimierung der Gesichtsästhetik

- Gewährleistung des Mund- bzw. Lippenschlusses

- die Optimierung der dentalen Ästhetik unter Berücksichtigung der Parodontalverhältnisse

- die Sicherung der Stabilität des erreichten Ergebnisses

- Erfüllung der Erwartungen bzw. Zufriedenheit des Patienten

Als besonderes Behandlungsziel ist die Verbesserung der Gesichtsästhetik nicht nur in der Sagittalen im Bereich des Untergesichtes, sondern auch im Bereich des Mittelgesichtes sowie in der Transversalen zu nennen. Die Veränderung im Bereich des Mittelgesichtes sollte sich auf der Oberlippe und Oberlippenrot, der Nase sowie der Mundform bzw. -breite niederschlagen.26 Diese Behandlungsziele sollten durch zwei Maßnahmen erreicht werden:

- Eine Oberkieferimpaktion (Verlagerung nach kranial) und gleichzeitig eine Verlagerung nach anterior. Dies führt zu einer Korrektur der Vertikalen Disharmonie und zur Harmonisierung des Mittelgesichtes.27–31

- Eine Verlagerung des Unterkiefers nach dorsal mit Seitenschwenkung nach rechts für die Korrektur der sagittalen und transversalen Unstimmigkeiten sowohl in der Okklusion als auch im Weichteilprofil.31–37

Die Verbesserung der Gesichtsästhetik in der Vertikalen sollte durch eine relative Verkürzung des Untergesichtes erfolgen. Eine Verkürzung des Untergesichtes als kausale Therapie mit entsprechendem Effekt auf die faziale Ästhetik und Lippenfunktion konnte bei dieser Patientin nur durch eine kombiniert kieferorthopädisch-kieferchirurgische Behandlung erreicht werden. Mit alleinigen orthodontischen Maßnahmen wären die angestrebten Ziele hinsichtlich der Ästhetik und Funktion nicht zu erreichen gewesen. Die Dysgnathie war zu gravierend für einen alleinigen dentoalveolären Ausgleich. Als Operation wurde eine bimaxilläre Osteotomie geplant. Zur Verbesserung der Vertikalen war eine Oberkieferimpaktion notwendig, die im dorsalen Bereich stärker als im ventralen Bereich durchgeführt werden sollte. Als Folge der Impaktion sollte der Unterkiefer mit den Kondylen als „Rotationszentrum“ (Abb. 6a–c) in der Sagittalen und Vertikalen autorotieren, dabei war eine Verlagerung des Pogonion nach ventral und gleichzeitig nach kranial zu erwarten. Zur vollständigen Korrektur der sagittalen Dysgnathie war zusätzlich eine Unterkieferrückverlagerung geplant (Abb. 6d).

Therapeutisches Vorgehen

Die Korrektur der angesprochenen Dysgnathie erfolgte in sechs Phasen:

1. Phase: Schienentherapie

Zur Ermittlung der physiologischen Kondylenposition bzw. Zentrik vor der endgültigen Behandlungsplanung wurde für vier bis sechs Wochen eine plane Aufbissschiene (Abb. 7) bzw. ein Aquasplint nach Sabbagh (Teledenta, Deutschland) im Unterkiefer eingesetzt. Dadurch konnte ein möglicher Zwangsbiss in seinem ganzen Ausmaß dargestellt werden.22,38

2. Phase: Orthodontie – Ausformung und Abstimmung der Zahnbögen aufeinander und Dekompensation der skelettalen Dysgnathie

Entscheidend bei der Vorbereitung waren die Protrusion und das Torquen der Oberkieferfront, nicht nur zur Auflösung des Engstandes, sondern auch hinsichtlich der durchzuführenden Operation, bei der die Maxilla impaktiert und nach posterior rotiert wird. Zur orthodontischen Behandlung wurde eine Multibandapparatur (22-er Slot-Brackets) verwendet. Als Operationsbogen wurde in beiden Zahnbögen 0,019 x 0,025 Stahl eingesetzt. Die orthodontische Phase dauerte zehn Monate (Abb. 8a–e).

3. Phase: Zentrik

Vier bis sechs Wochen vor dem operativen Eingriff bis zum operativen Eingriff fand die Schienentherapie zur Ermittlung der Kondylenzentrik statt. Ziel war die Registrierung der Kiefergelenke in physiologischer Position (Zentrik).

4. Phase: Kieferchirurgie zur Korrektur der skelettalen Dysgnathie

Nach Modelloperation, Festlegung der Verlagerungsstrecke und Herstellung der Operationssplinte wurde am Oberkiefer eine Le Fort-I-Osteotomie durchgeführt, bei der die Maxilla im dorsalen Bereich um 2,5 mm und im ventralen Bereich um 2 mm nach kranial impaktiert und 3,5 mm nach ventral verlagert wurde, sodass eine posteriore Rotation der gesamten Maxilla eintrat.25,39,40 Durch die Autorotation des Unterkiefers wurde die mesiale Okklusion verstärkt (Abb. 9). Der Rest der Korrektur der Klasse III-Okklusion erfolgte durch die operative Unterkieferrückverlagerung (Abb. 10).35–37,41,42 Die operative Rückverlagerungsstrecke betrug rechts 4 mm und links 3,5 mm mit einem Seitenschwenk von 1 mm nach rechts.

5. Phase: Orthodontie zur Feineinstellung der Okklusion

Während der Ruhestellung der Unterkiefersegmente (sieben Tage postoperativ) wurden im Bereich der Okklusionsinterferenzen, insbesondere in der Vertikalen, up and down-Gummizüge eingesetzt. Anschließend erfolgte die Feineinstellung der Okklusion. Diese Phase dauerte circa fünf Monate.

6. Phase: Retention

Es wurde ein 3-3-Retainer in beide Kiefer geklebt. Als Retentionsgerät wurden Unter- und Oberkieferplatten eingesetzt.

Ergebnisse und Diskussion

Die intraoralen Bilder zeigen die Situation nach der Behandlung (Abb. 11a–f). Es wurden neutrale Okklusionsverhältnisse auf beiden Seiten und harmonische Zahnbögen hergestellt. Die extraoralen Aufnahmen lassen eine harmonische Gesichtsdrittelung in der Vertikalen, die durch die operative Verkürzung des Untergesichtes erreicht wurde, und ein harmonisches Profil in der Sagittalen erkennen. Das Mundprofil ist harmonisch bei entspanntem Lippenschluss (Abb. 12a–c). Funktionell lagen keine Einschränkungen bei den Unterkieferbewegungen vor.

Die FRS-Aufnahme zeigt die Änderungen der Parameter. Aufgrund der operativen Impaktion und posterioren Schwenkung der Maxilla hat sich die Neigung der Oberkieferbasis um 3° vergrößert. Impaktion und Autorotation führten zu einer Verkleinerung der anterioren Gesichtshöhe, sodass es zu einer Vergrößerung kam (Abb. 13a und b).

Bei der vertikalen Einteilung des knöchernen und Weichteilprofils zeigt sich eine Harmonisierung. Die Relation zwischen dem knöchernen Ober- und Untergesicht ist harmonischer geworden. Die Disharmonie im unteren Gesichtsdrittel wurde korrigiert, sodass das Verhältnis Sn-Stm zu Stm-Me 33 %: 67 % betrug.

Die Patientin war mit der erreichten funktionellen und ästhetischen Situation zufrieden.

In dem dargestellten Behandlungskonzept ist drei bis vier Wochen vor der Operation der zweite Einsatz einer Aufbissschiene zur Ermittlung der Zentrik obligat. Eine Positionierung der Kiefergelenke durch dessen Fixierung in einer falschen Kondylenlage hätte zu einer falschen Planung der operativen Verlagerungsstrecken in beiden Kiefern geführt. Im Falle einer ventralen Unterkieferhaltung – wie bei dieser Patientin wäre die Verlagerungsstrecke im Unterkiefer nach der Autorotation kürzer als notwendig gewesen. Nach der Operation würde eine „Dorsalverlagerung“ der Kondylen in der Fossa resultieren, was eine distale Okklusion und eine mögliche Bissöffnung mit sich brächte.

In Übereinstimmung mit den Ergebnissen von Radney und Jacobs bezüglich der kranialen Verlagerung des Pronasale, den Nachuntersuchungen von Collins, Epker und Rosen bezüglich der Anhebung der Nasenspitze bei der Impaktion der Maxilla traten diese beide Effekte bei der vorgestellten Patientin ein.27–29 Diese Ergebnisse wurden von anderen Autoren und besonders von De Assis et al. und Lee et al. unabhänging voneinander bestätigt.44–57

Die vollständige Literaturliste gibt es hier.

Der Artikel erschien erstmailg im Oralchirurgie Journal 1/17.