Oralchirurgie 07.10.2025

Tumorpatienten, ektodermale Dysplasie & Co.: Implantologie in besonderen medizinischen Szenarien

share

In dieser Betrachtung sollen speziell drei Patientengruppen beleuchtet werden, bei denen implantologische Versorgungen mit besonderen Anforderungen und Herausforderungen konfrontiert sind: Patienten mit ektodermaler Dysplasie, bestrahlte Patienten und Tumorpatienten im Kopf-Hals-Bereich mit mikrovaskulärer Rekonstruktion des Prothesenlagers. Dabei stehen sowohl funktionelle als auch ästhetische Aspekte im Fokus.

1. Ektodermale Dysplasie: Eine genetisch bedingte Herausforderung

Die ektodermale Dysplasie (ED) ist eine Gruppe genetischer Erkrankungen, die sich durch Anomalien in der Entwicklung von Haut, Haaren, Zähnen und Schweißdrüsen manifestieren (Abb. 1a). Für Patienten mit ED, insbesondere in ihrer schwereren Form, stellen Zahnersatz und Implantate eine bedeutende Herausforderung dar. Ein zentraler Aspekt ist die häufige Hypodontie oder Anodontie (partielles oder vollständiges Fehlen von Zähnen), die sowohl ästhetische als auch funktionelle Einschränkungen mit sich bringt (Abb. 1b).1

Hinzu kommt, dass die Kieferknochen in vielen Fällen unterentwickelt oder strukturell verändert sind, was den Einsatz von Implantaten zusätzlich erschwert und eine präoperative 3D-Bildgebung absolut notwendig macht.2 Dabei kann die Lebensqualität der Patienten durch funktionelle und ästhetische Rehabilitation deutlich gesteigert werden.3 Hier spielt insbesondere auch der Zeitpunkt eine entscheidende Rolle, da eine frühzeitige Implantation speziell die psychosoziale Entwicklung positiv beeinflussen kann. Wie gezeigt werden konnte, ist eine erfolgreiche Implantatversorgung selbst bei Kindern unter zwölf Jahren möglich, da das mandibuläre Wachstum trotz Implantation nicht gehemmt wird.2

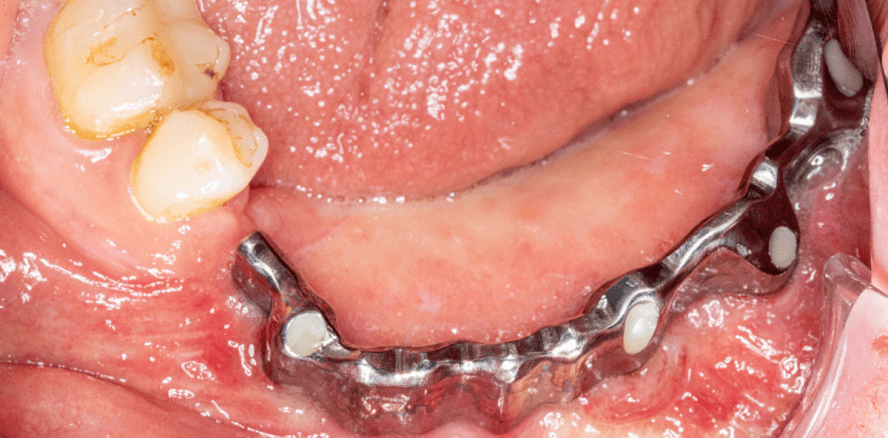

Allerdings erfordert die Implantation in solchen Fällen eine sorgfältige Planung und individuelle Ansätze (Abb. 2a+b). Studien berichten von Implantatverlustraten von bis zu 65 Prozent, was die Bedeutung einer präzisen Indikationsstellung und Risikoabwertung unterstreicht. Ein möglicher Grund für diese hohen Verlustraten könnte in der veränderten Knochendichte liegen. Es wird vermutet, dass der Knochenstoffwechsel bei ED-Patienten durch krankheitsspezifische Signalwege beeinflusst wird, was sich negativ auf die Osseointegration auswirken kann.2

Deshalb spielen die Verwendung von Knochenersatzmaterialien und eventuell auch der Einsatz von Wachstumsfaktoren eine entscheidende Rolle, um das Knochenangebot für die Implantation zu optimieren. Ferner kann es notwendig sein, ein modifiziertes chirurgisches Vorgehen zu wählen, um die Wundheilung zu optimieren und langfristige Stabilität zu gewährleisten. Auch die Gestaltung der Suprakonstruktion muss an die besonderen Anforderungen angepasst werden. Herausnehmbare, steggetragene Prothesen bieten sich besonders an, da sie funktionell stabil sind und zugleich mögliche Wachstumsveränderungen der Kiefer besser ausgleichen können.2

Die periimplantäre Weichgewebesituation stellt bei ED-Patienten eine besondere Herausforderung dar, da häufig keine befestigte, keratinisierte Mukosa vorliegt. Um eine langfristige Stabilität zu gewährleisten, sind vestibuloplastische Verfahren wie die Edlan- oder Kazanjian-Technik sinnvoll.4 Die Patienten sollten zudem über die Notwendigkeit regelmäßiger Kontrolltermine informiert werden, um Komplikationen wie periimplantäre Entzündungen frühzeitig zu erkennen.

Eine direkte Gegenüberstellung zwischen dem Einsatz kurzer Implantate und augmentativen Verfahren wurde bei Patienten mit ED bisher nicht systematisch untersucht und stellt daher einen interessanten Ansatz für zukünftige Studien dar. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der zahnärztlichen Prothetik, Kinderzahnärzten und der zahnärztlichen Chirurgie bietet vielversprechende Ansätze, um Patienten mit ED eine erfolgreiche dentale Rehabilitation zu ermöglichen.

2. Bestrahlte Patienten: Knochenschäden und verzögerte Heilung

Patienten, die eine Bestrahlung im Kopf-Hals-Bereich erhalten haben, stehen vor besonderen Herausforderungen in der Implantologie. Strahlentherapie führt zu einer signifikanten Verringerung der Knochenqualität und -dichte. Die Schäden an der Mikrozirkulation und die verminderte Knochenregeneration sind häufige Komplikationen, die die Integration von Implantaten erschweren. Darüber hinaus kommt es bei bestrahlten Patienten zu einer verminderten Speichelproduktion, was das Risiko für Karies, Parodontitis und Periimplantitis deutlich erhöht. Die reduzierte Heilungsfähigkeit von Gewebe nach der Strahlentherapie erfordert besondere Vorsicht beim chirurgischen Eingriff, da die Wundheilung langsamer und komplizierter sein kann.

Ein entscheidender Aspekt in der Versorgung dieser Patientengruppe ist der richtige Zeitpunkt der Implantation. Klinische Studien zeigen, dass die Verlustrate von Implantaten um bis zu 34 Prozent erhöht ist, wenn diese innerhalb der ersten zwölf Monate nach einer Bestrahlung gesetzt werden.5 Daher wird empfohlen, mindestens ein Jahr zwischen Strahlentherapie und Implantation zu warten.

Ein weiteres Problem liegt in der Weichgewebesituation: Häufig ist die vestibuläre Mukosa reduziert oder durch die Radiatio geschädigt. Hier können Vestibulumplastiken, beispielsweise mit Kollagenmatrix oder Mucograft, helfen, die periimplantäre Weichgewebestabilität zu verbessern und das Langzeitüberleben der Implantate signifikant zu erhöhen.6 Die zusätzliche Weichgewebeaugmentation wird dabei besonders im anterioren Bereich empfohlen, um eine suffiziente Lippenfunktion zu gewährleisten. Auch die Wahl des Implantattyps (sowie Implantatlänge und -durchmesser) und die Planung des Eingriffs sind entscheidend. Oftmals ist eine präoperative Augmentation mittels Knochentransplantaten notwendig, um ein stabiles Lager zu schaffen. Die Verwendung digitaler Planungswerkzeuge und 3D-navigierter Chirurgie kann in diesen Fällen zusätzlich zur Sicherheit beitragen.

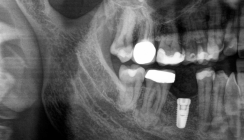

Die postoperativen Anforderungen sind ebenfalls speziell: Bestrahlte Patienten müssen intensiv überwacht werden, um frühe Anzeichen von Infektionen oder Implantatversagen zu erkennen. Zudem ist eine enge Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, wie der Onkologie erforderlich, um eine bestmögliche Versorgung sicherzustellen. Unter Einhaltung geeigneter Zeitfenster und mit gezielter chirurgischer Vorbereitung sind heute auch bei dieser Patientengruppe gute Langzeitergebnisse erreichbar, wobei hierbei immer das Risiko der Osteoradionekrose mitschwingt (Abb. 3a–d) und entsprechende chirurgische Kautelen eingehalten werden müssen (z. B. perioperative antibiotische Abschirmung, lokalplastische Deckung).

3. Tumorpatienten im Kopf-Hals-Bereich mit mikrovaskulärer Rekonstruktion des Prothesenlagers

Tumorpatienten, die eine chirurgische Tumorresektion im Kopf-Hals-Bereich durchlaufen haben, stehen vor besonderen Herausforderungen in der Implantologie. Insbesondere wenn eine mikrovaskuläre Rekonstruktion des Prothesenlagers durchgeführt wurde, ist eine exakte und präzise Planung der Implantation erforderlich. Diese Patienten haben häufig eine komplexe anatomische Situation mit verändertem Weich- und Hartgewebe, was die Implantation erschwert.

Die mikrovaskuläre Rekonstruktion verwendet meist Gewebe aus anderen Körperregionen, um den verlorenen Gewebebereich im Kopf-Hals-Bereich zu ersetzen. Dieses transplantierte Gewebe kann je nach Quelle und Art der Rekonstruktion variieren, und die Knochenqualität des transplantierten Gewebes ist oft nicht mit der des ursprünglichen Kiefers vergleichbar. Dies stellt eine Herausforderung bei der Platzierung von Implantaten dar, da das rekonstruierte Gewebe möglicherweise nicht ausreichend stabile Bedingungen bietet.

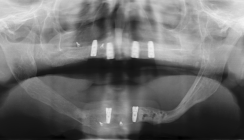

Im Kopf-Hals-Bereich gilt als Goldstandard in der mikrovaskulären Rekonstruktion des Prothesenlagers das Fibula- Transplantat. Zu den Vorteilen zählen ein längerer Gefäßstiel, der eine zuverlässige Blutversorgung ermöglicht, sowie die Option, mehrere Segmente des Kiefers zu rekonstruieren. Zudem steht ein ausreichend langer Knochenanteil von bis zu 30 cm mit dicker Kortikalis zur Verfügung, der durch eine gleichmäßige Knochenstruktur überzeugt und gute Voraussetzungen für eine spätere Implantation schafft. Dennoch sind auch Nachteile zu berücksichtigen. So bringt der Transplantatbereich in der Regel Hautanteile mit sich, es fehlt jedoch an befestigter und keratinisierter Mukosa, was die periimplantäre Weichgewebesituation erschwert. Außerdem ist die vertikale Höhe des Transplantats meist reduziert, was zu einem ungünstigen Kronen-Implantat-Verhältnis führen kann. Schließlich unterscheidet sich die Positionierung der Fibula nach Transplantation häufig deutlich vom ursprünglichen Verlauf des Alveolarkamms, insbesondere im Vergleich zur natürlichen Anatomie des Unterkieferkorpus.5, 7–9

Die Abbildungen 4a–f schildern den Verlauf der Behandlung (von Tumorresektion bis Rekonstruktion des Defekts) eines Patienten mit der Grunderkrankung eines undifferenzierten pleomorphen Sarkoms im Unterkiefer.

Darüber hinaus kann das transplantierte Gewebe, insbesondere im Bereich des Weichgewebes, eine andere biologische Reaktion auf Implantate zeigen, was zu einer erhöhten Gefahr von Entzündungen und Lockerungen führt. Zur Verbesserung der implantologischen Ergebnisse im fibulären Transplantatbett haben sich präoperative CAD/CAM-gestützte Planung und individuelle Schnittschablonen bewährt (Abb. 5a+b). Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass die variablen Strecken des Fibula-Transplantats an die ursprüngliche Position des Alveolarfortsatzes des Unterkiefers angepasst werden, damit die spätere Implantatversorgung ins-besondere mit Hinblick auf das „Backward Planning“ der Suprakonstruktion der Implantate leichter fällt.

Die biomechanische Analyse mittels Resonanzfrequenz-analyse (RFA) zeigt eine hohe Primärstabilität in Fibula-Transplantaten, jedoch einen Rückgang in der Sekundärstabilität. Im Vergleich dazu bietet der Beckenkamm geringere initiale, aber stabilere Langzeitergebnisse.5 Eine zusätzliche Weichgewebeaugmentation konnte die Rate periimplantärer Resorption in Studien signifikant senken.10 Außerdem ist es wichtig, dass der Implantologe eng mit den Chirurgen zusammenarbeitet, welche die Rekonstruktion durchgeführt haben, um die bestmögliche Positionierung und den langfristigen Erfolg der Implantate zu gewährleisten.

Insgesamt sind die Anforderungen an das Versorgungskonzept in diesen Fällen komplex und erfordern nicht nur präzise chirurgische Fähigkeiten, sondern auch eine umfassende Kenntnis der Mikrozirkulation des rekonstruierten Gewebes sowie eine enge Nachsorge und Überwachung der Patienten.

Fazit: Anforderungen an die Implantologie in besonderen medizinischen Szenarien

Die Implantologie in besonderen medizinischen Szenarien wie bei Patienten mit ektodermaler Dysplasie, bestrahlten Patienten oder Tumorpatienten im Kopf-Hals-Bereich stellt eine erhebliche Herausforderung dar. Die Besonderheiten dieser Patientengruppen – sei es durch genetische Anomalien, Strahlenschäden oder komplexe rekonstruktive Eingriffe – erfordern maßgeschneiderte Konzepte und eine präzise Planung.

Während bei ED-Patienten die genetisch bedingten Knochen- und Weichgewebeanomalien präzise präoperative Diagnostik und häufig vestibuloplastische Maßnahmen notwendig machen, steht bei bestrahlten Patienten die strahlungsbedingte Hypovaskularisierung des Gewebes im Vordergrund. Hier sind vor allem der Implantationszeitpunkt und eine intensive Nachsorge entscheidend. Tumorpatienten mit mikrovaskulären Rekonstruktionen, insbesondere mit Fibula-Transplantaten, profitieren heute von digital gestützten Planungstechniken, die eine optimierte Positionierung und prothetische Umsetzung ermöglichen, obwohl Weichgewebemangel und veränderte Anatomie zusätzliche Herausforderungen darstellen.

In allen drei Szenarien zeigen aktuelle Studien und klinische Erfahrungen, dass eine implantologische Versorgung mit hohem funktionellem und ästhetischem Erfolg möglich ist, wenn patientenspezifische Risikofaktoren konsequent berücksichtigt werden. Die konsequente Anwendung moderner bildgebender Verfahren und digitaler Technologien sowie die strukturierte Zusammenarbeit mehrerer Fachdisziplinen stellen die Grundlage für den langfristigen Erfolg dar. Zukünftige Entwicklungen in der Implantologie wie die Verwendung von 3D-Drucktechnologien zur Herstellung individueller Implantate oder der Einsatz von Biokompatibilitätsmaterialien könnten die Versorgung dieser speziellen Patientengruppen weiter verbessern. Die kontinuierliche Forschung in diesen Bereichen wird dazu beitragen, den Patienten eine sichere und langfristige Lösung für ihre zahnmedizinischen Bedürfnisse zu bieten.