Implantologie 12.03.2025

Rehabilitation nach enoralen Malignomen & autologer Transplantation

share

Zahnärzte, MKG-Chirurgen und HNO-Ärzte werden nicht selten in ihrem klinischen Alltag mit Malignomen des oberen Aerodigestivtraktes konfrontiert. Malignome bestimmen allgemein neben den Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Sterblichkeitsraten in den Industriestaaten und damit auch nicht unerheblich in Deutschland. Das sogenannte Malignom der Mundhöhle stellt dabei zum einen eine weltweit stark verbreitete Tumorart dar, zum anderen stagniert dessen allgemeine Fünf-Jahres-Überlebensrate seit einiger Zeit bei circa 50 Prozent.1 In Deutschland wurden im Jahr 2021 knapp 15.000 Neuerkrankungen bei einer Geschlechterverteilung von zwei Drittel Männer zu einem Drittel Frauen registriert.2

Das sogenannte Plattenepithelkarzinom der Mundhöhle (PE-Ca) ist die mit Abstand häufigste Entität enoraler Malignome.3 Die allgemeinen und in Mitteleuropa relevantesten Risikofaktoren des PE-Cas sind Alkohol- und Nikotinabusus. Diese sind in ihrer singulären Potenz literarisch eindeutig beschrieben und dokumentiert.4 Sie steigern darüber hinaus synergetisch zueinander das Risiko bis um das 35-Fache, ein orales Plattenepithelkarzinom auszubilden.5 Ein nicht unerheblicher Grund für die stagnierende Fünf-Jahres-Überlebensrate ist, dass diese Tumore sehr häufig erst in den fortgeschrittenen Stadien III oder IV diagnostiziert werden.6 Infolgedessen stehen Mund-Kiefer-Gesichtschirurgen regelmäßig vor intraoralen Malignomen, die aufgrund der Befundausdehnung ein sehr hohes Maß an rekonstruktiver Komplexität aufweisen.

Diese wird zusätzlich durch den heutzutage erhöhten therapeutischen Anspruch gesteigert, nicht nur die entstandenen Defekte klassisch decken zu wollen, sondern Patienten sowohl kaufunktionell als auch phonetisch und sozial ganzheitlicher zu rehabilitieren. Die chirurgische Therapie – in der Regel die Entfernung des Primärtumors mit entsprechendem Sicherheitsabstand verbunden mit einer Halslymphknotenausräumung (Neck dissection) – stellt dabei die Therapie der Wahl dar.5 Dazu bieten deutlich verbesserte strahlentherapeutische Konzeptionen kombiniert mit einer Chemo-, Antikörper- oder auch Immuntherapie, gerade für weit fortgeschrittene Tumormanifestationen, in Verbindung mit der operativen Intervention gegenwärtig teils aussichtsreiche Therapiemöglichkeiten. In Bezug auf die Deckung dieser tumorbedingten Defekte sind autologe Transplantate heutzutage eine sehr verlässliche Option, ossäre und weichgewebige Defekte zu rekonstruieren.7–9

Jedoch führen die Operationsnarben, die generellen Defektausdehnungen, gegebenenfalls Paralysen der mimischen Muskulatur und der trigeminalen Sensibilitäten, ein multipler Zahnverlust und herabgesetzter Speichelfluss zu mangelhaftem Halt konventioneller Totalprothesen.10 Dies hat nicht selten einen enormen Verlust an Lebensqualität zur Folge.11, 12 In diesem Zusammenhang gilt es, eine Möglichkeit der strategischen Pfeilervermehrung nutzen zu können. Diese muss evidenzbasiert und klinisch praktikabel umsetzbar sein. Die dadurch optionalen Unterstützungsmöglichkeiten sortieren sich nach ihrer prothetischen Wertigkeit. Als hochwertigste Form ist die quadranguläre Abstützung anzusehen, gefolgt von der triangulären, der linearen (tangential > transversal) und schlussendlich der punktförmigen Abstützung.13

Um diese klinische Problematik strukturiert und zielstrebig zu erfassen, hält die moderne Zahnmedizin immer mehr Einzug in das therapeutische Konzept enoraler Malignome. Durch implantologische Pfeilervermehrung soll das ganzheitliche Therapiekonzept somit langfristig verbessert werden. Der weltweit vorausgesagte Implantat-assoziierte Umsatz belief sich für das Jahr 2023 auf ca. 13 Milliarden Dollar.14 Dentoalveoläre Implantate stellen demzufolge heutzutage nachvollziehbarerweise keine experimentelle Therapie mehr dar, sondern im Gegenteil eine evidenzbasierte und literarisch sehr gut untersuchte eigene Fachrichtung der modernen Zahnmedizin.15–17 Demzufolge ist der Schluss logisch, die implantologischen und zahnmedizinischen Kompetenzen zu nutzen, den Wünschen einer ganzheitlichen und hochwertigen Tumortherapie gerecht zu werde. Nicht wenige Arbeiten untersuchten bereits den singulären Implantaterfolg bei enoralen Malignomen. Das Ziel dieser retrospektiv angelegten Arbeit ist jedoch, explorativ das prothetische Outcome der implantologischen Pfeilervermehrung und somit die klinisch-praktische Wertigkeit zu untersuchen. Es ist dabei von großem Interesse, den implantologisch-prothetischen Erfolg des gesamten Kiefers bei tumorbedingt stark kompromittierten Patienten in Kombination mit einer hart- und weichgewebigen Transplantation und einer adjuvanten Bestrahlung darzustellen.

Material und Methoden

Das Grundgerüst dieser Arbeit ist eine monozentrisch angelegte, explorative Gelegenheitsstichprobe an der Universitätsklinik und Poliklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Halle (Saale). Die Gesamtbeobachtungszeit reicht von drei Jahren und vier Monaten bis zu acht Jahren und drei Monaten und definiert somit zusätzlich einen longitudinalen Beobachtungscharakter. Das Ende dieser Zeit ist in jedem Fall März 2021. Die spezifizierte Beobachtungszeit der Implantate beträgt mittelwertig drei Jahre und zehn Monate. Dabei variiert diese von zwei Jahren und drei Monaten bis hin zu sechs Jahren und acht Monaten. Alle in diese Arbeit involvierten Patienten waren zwischen Februar 2013 und Januar 2017 entweder mit einem enoralen Primärtumor oder einer infizierten Osteoradionekrose (IORN) nach vorangegangener Tumorerkrankung initial vorstellig. Diese mussten anschließend über den gesamten Nachbeobachtungszeitraum frei von der initialen Tumorerkrankung sein. Patienten, welche nach der Rehabilitation oder Implantation innerhalb des Beobachtungszeitraums verstarben, wurden nicht in die Untersuchung eingebunden. Es wurden allgemein nur Patienten untersucht, die im Zuge der Befundresektion simultan entweder ein rein weichgewebiges Radialistransplantat (RFF – radial forearm flap) bekamen oder aufgrund ossärer Indikation mit einem Skapula- (LSBFF – lateral scapular border free flap) oder Fibulatransplantat (FFF – free fibula flap) versorgt wurden. Lokale Lappenplastiken oder Beckentransplantate stellen weitere Ausschlusskriterien dar. Da für eine suffiziente dentoalveoläre Implantation der Erfolg des autologen Transplantats obligat ist, wurden nur diejenigen Patienten betrachtet, die keine nennenswerten Komplikationen im Bereich der Transplantate entwickelten. Es wurden sowohl bestrahlte als auch unbestrahlte Patienten in die Betrachtung eingeschlossen. Dabei ist der jeweilige separate Kiefer mit der entsprechenden Anzahl inserierter Implantate als Beobachtungseinheit dieser Arbeit definiert. Das Ende dieser stellt entweder der Explantationszeitpunkt eines oder mehrerer Implantate je Kiefer dar oder das ereignislose Erreichen des Endes der Gesamtbeobachtungszeit (März 2021).

Zur allgemeinen deskriptiven Vereinfachung steht der Plural „Patienten“ für sowohl das weibliche als auch das männliche Geschlecht. Im Anschluss wurden die Kiefer in die drei zur Anwendung gekommenen unterschiedlichen Transplantatarten (Radialis-/Skapula-/Fibulatransplantat) kategorisiert. Bei ossärer Rekonstruktion wurde die entsprechende Länge des Transplantats verifiziert. Weitere klinische und pathologische Parameter waren: Tumorstadium, C2- und Nikotinabusus und Diabetes mellitus. Im Anschluss an die dentoalveoläre Implantation wurde die Anzahl der Implantate pro Kiefer verifizert. Daraufhin konnte dadurch die Kategorisierung in der generierten prothetischen Unterstützungspolygone erfolgen. Die Überlebensrate der Implantate wurde anhand der Faktoren adjuvante Bestrahlung, Insertion in den Ober- oder Unterkiefer sowie der Verteilung in ortsständigen oder transplantierten Knochen betrachtet und differenziert. Die Datenanalyse fand anhand der Patientenakten, vorliegender OP-Berichte sowie der OPG-Kontrollaufnahmen statt. Der Misserfolg eines Implantats bedeutet: Explantation ja oder nein. Weitere klinische Begleitparameter wie Bleeding on Probing (BOP), erhöhte Sondierungstiefen, Mukositis oder Rezessionen wurden nicht berücksichtigt. Diese Arbeit wird in der Gesamtheit aller Patienten mit dem Ethik-Votum 210/19.08.09/10 repräsentiert.

Die Datenmatrix wurde zunächst mittels Microsoft Excel Version 16.78. gesammelt und erfasst und anschließend mit IBM SPSS-Version 28.0.0.0 exploriert und analysiert. Bei einem festgelegten Signifikanzniveau von p ≤ 0,05 wurden die Kaplan-Meier-Analyse zur grafischen Deskription angewendet und der Kruskal-Wallis-Test sowie der exakte Test nach Fisher-Freemann-Halton genutzt, um die Daten statistisch aufzuarbeiten.

Ergebnisse

Diese Studie umfasst zunächst die Daten von 28 Patienten. Aufgrund der Tumorausdehnung in einem Fall im Ober- und Unterkiefer können insgesamt n = 29 Kiefer das Arbeitskollektiv darstellen. Die Geschlechterverteilung beläuft sich dabei auf 19 Kiefer (65,5 Prozent) männlichen und zehn Kiefer weiblichen (34,5 Prozent) Ursprungs, die erfasst werden konnten (Abb. 1). Es konnten zunächst n = 162 Fälle generiert werden, die in dem entsprechenden Zeitraum eine autologe Transplantation in domo erfuhren. Jedoch schränkten sukzessive die strengen Ausschlusskriterien die Anzahl erheblich ein, sodass schlussendlich n = 29 Kiefer resultierten. Das mittlere Alter zu Therapiebeginn betrug 58 Jahre beim männlichen und 63 Jahre beim weiblichen Patientenkollektiv. Die Resektionsindikationen verteilen sich auf zwei Kiefer mit einer infizierten Osteoradionekrose (IORN; 6,9 Prozent) und 27 Kiefer mit einem primären Tumorbefund. 26 dieser Primärtumore wiesen die Entität des oralen Plattenepithelkarzinoms (PE-Ca; 89,7 Prozent) auf und einer die des Adenoidzystischen Karzinoms (3,4 Prozent; Abb. 2). Von diesen Malignomen wurden 82,1 Prozent erst im Tumorstadium III oder IV diagnostiziert.

Nach entsprechender Voruntersuchung fand in jedem Fall simultan sowohl die entsprechende Befundresektion als auch die rekonstruktive autologe Transplantation statt. In diesem Sinne wurden 15 Kiefer (51,7 Prozent) rein weichgewebig mit einem Radialistransplantat versorgt, während in den weitern 14 Fällen auf eine hart- und weichgewebige Rekonstruktion nach kontinuitätstrennender Resektion zurückgegriffen werden musste. Neun dieser 14 Kiefer (31,0 Prozent) wurden in diesem Zusammenhang durch das laterale Skapulatransplantat ossär rekonstruiert, die fünf weiteren Kiefer (17,2 Prozent) durch das freie Transplantat der Fibula (Abb. 3). Die mittlere Länge dieser knöchernen Rekonstruktionen variiert dabei zwischen 9,3 cm bei Skapulatransplantaten und 13,2 cm bei Fibulatransplantaten. Gerade die Länge der FFF reicht von 10 bis zu 21 cm, während die Längen der LSBFF zwischen 7 und 12 cm liegen. Die Aufteilung der Kiefer in Ober- und Unterkiefer ist dabei sehr inhomogen, da insgesamt 26 Unterkiefer und drei Oberkiefer unabhängig von der Transplantatart die Gesamtzahl n = 29 Kiefer repräsentieren.

Nach erfolgreicher tumorchirurgischer Resektion und simultaner autologer Transplantation folgte bei 22 der 29 Kiefer eine adjuvante präimplantologische Radio-/Chemotherapie mit einer Gesamtstrahlendosis von 64 bis 67,5 Gy (Tab. 1). In zwei Fällen fand die Bestrahlung alio loco statt, weswegen dazu die strahlentherapeutischen Daten fehlen. Die Radiation wurde über fünf Wochen hinweg in 2 Gy Fraktionen auf eine Dosis von 50 Gy mit anschließendem Boost von entweder 14, 16 oder 17,5 Gy (Tab. 1) durchgeführt. In der ersten und der fünften Woche erfolgte bei 21 der 22 bestrahlten Kiefer die chemotherapeutische Gabe von Cis-Platin in einer Konzentration von 20 oder 25 mg/m² KOF. In einem Fall wurde dem Patienten als Antikörpertherapie Cetuximab verabreicht.

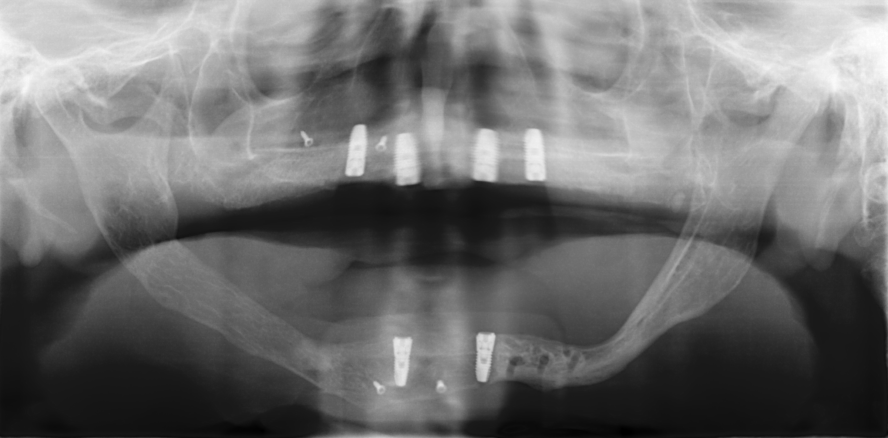

Im Anschluss folgte bei obligater Rezidivfreiheit die Insertion von insgesamt n = 110 dentoalveolären Implantaten verteilt auf die n = 29 Kiefer. Der früheste Zeitpunkt der Implantation betrug zwei Monate postoperativ, der längste wiederum 33 Monate. Mittelwertig fand die Insertion der Implantate bei allen Transplantatarten 16 Monate nach der Tumorablation statt. Alle Implantate liegen zwischen 9 und 12 mm Länge bei 3,3 bis 4,8 mm Durchmesser. Sie konnten alle monokortikal und primärstabil mit mindestens 25 Ncm Drehmoment gesetzt werden. Mit einem primären Wundverschluss und entsprechender Abdeckschraube heilte jedes Implantat geschlossen ein. Das Ziel bei jeder Implantation war die Insertion von vier Implantaten pro Kiefer in Regio 34, 32, 42 und 44 nach dem FDI-Schema. Bei 25 von 29 Fällen konnte dies auch initial realisiert werden. Aufgrund von vertikalen und horizontalen Knochendefiziten waren jedoch in zwei Fällen nur drei Implantate und in zwei weiteren Fällen nur zwei Implantate klinisch umsetzbar (Tab. 2). Diese vier Fälle gehörten alle der Gruppe der ossär rekonstruierten Kiefer an. Die Gesamtzahl der Implantate n = 110 verteilt sich wie folgt auf Ober- und Unterkiefer: 98 Implantate in 26 Unterkiefer, zwölf Implantate in drei Oberkiefer. In Bezug auf die drei unterschiedlichen Transplantatarten addieren sich die Implantate der Radialistransplantatkiefer auf insgesamt n = 60 (54,5 Prozent). Dementsprechend wurden 50 Implantate in ossär rekonstruierte Kiefer implantiert. Auf die Subtypen der Transplantatarten verteilt, stehen n = 32 Implantate (29,1 Prozent) in einem Kiefer mit Skapulatransplantat und n = 18 Implantate (16,4 Prozent) in einem Kiefer mit Fibulatransplantat (Abb. 4). In den Fällen der Kiefer mit einem Skapulatransplantat wurden 22 der 32 Implantate in transplantierten Knochen inseriert (68,8 Prozent). Bei den Fällen mit einem Fibulatransplantat waren es insgesamt 15 der 18 Implantate (83,3 Prozent). Somit wurden insgesamt 37 der 50 Implantate (74 Prozent) bei ossärer Rekonstruktion in mikrochirurgisch transplantierten Knochen primärstabil inseriert. Es konnten keine zeitlichen Präferenzen in Bezug auf die Einheilzeit bei den unterschiedlichen Transplantatarten festgestellt werden.

Nach dem durchschnittlichen implantologischen Beobachtungszeitraum von drei Jahren und zehn Monaten konnten insgesamt 98 der n = 110 Implantate in situ bestätigt werden. Dies macht eine allgemeine Verlustrate von zunächst 10,9 Prozent aller n = 110 Implantate. Da aber die singuläre, implantatbezogene Analyse nicht die Quintessenz dieser Arbeit darstellt, sollte die Implantatüberlebensrate kieferbezogen anhand adjuvanter Bestrahlung, des Ober- zu Unterkiefer-Verhältnisses und der Verteilung in transplantierten Knochen bei ossärer Rekonstruktion verifiziert werden. Diese zwölf Verlustfälle verteilen sich zunächst auf sieben der n = 29 Kiefer. In keinem dieser betroffenen Kiefer kam es in der folgenden Untersuchungszeit zu einer weiteren Explantation. 75,9 Prozent der Kiefer (22 Fälle) erfuhren demzufolge kein Explantationsereignis eines oder mehrerer Implantate. Die Anzahl der explantierten Implantate variiert zwischen einem und drei Implantaten je Kiefer (Tab. 3). Ebenfalls mussten in keinem Kiefer (n = 29) alle zuvor inserierten Implantate entfernt werden. Die Explantation fand nach durchschnittlich elf Monaten statt, wobei auch diese zwischen zwei und 23 Monaten variiert. Hierbei konnten jedoch nur in sechs der sieben Fälle zeitliche Daten zweifelsfrei exploriert werden. Die 22 nicht von einer Explantation betroffenen Kiefer stellen die zensierten Fälle der entsprechenden Kaplan-Meier-Statistik dar (Abb. 5). Bei elf der zwölf Implantaten (91,7 Prozent) war die Indikation eine klinisch manifeste Periimplantitis. Im übrigen Fall (8,3 Prozent) war es eine materielle Causa, da sich die Abdeckschraube nicht lösen ließ und das betroffene Implantat in diesem Zusammenhang entfernt wurde.

Trotz der eingangs erwähnten Ungleichverteilung der Implantatanzahl in Ober- und Unterkiefer, war dies trotzdem ein fundamentaler Untersuchungsansatz. In den drei Oberkieferfällen kam es in jedem dieser Kiefer zu einem Explantationsereignis, während vier der 26 Unterkieferfälle eine Explantation erfuhren (Tab. 4). Nach dem exakten Test nach Fisher-Freeman-Halton konnte bestätigt werden, dass in diesem Zusammenhang das Auftreten eines Explantationsereignisses (n ≥ 1 Implantat) im Oberkiefer signifikant häufiger auftritt als im Unterkiefer (p = 0,01).

Der nächste klinisch sehr interessante Aspekt ist der Einfluss der Bestrahlung bei dieser kompromittierten Patientengruppe. 22 der 29 Kiefer wurden in dieser Arbeit mit einer adjuvanten Radiatio behandelt. 17 der 22 bestrahlten Kiefer erfuhren dabei kein Explantationsereignis (77,3 Prozent). In den sieben Fällen ohne eine adjuvante Radio-/Chemotherapie kam es schlussendlich bei fünf Fällen zu keiner Ex-plantation (71,4 Prozent). Nach Überprüfung dieser Daten mittels des Kruskal-Wallis-Tests konnte keine statistische Signifikanz festgestellt werden, dass eine Radiatio die per se herabgesetzte Überlebensrate der Implantate auf die Einheit der Kiefer weiter senkt.

Unter rehabilitativen Gesichtspunkten ist das implantologische Potenzial des autolog transplantierten Knochens von enormem Interesse. Auch in diesem Fall fand keine statistische Differenzierung in Ober- und Unterkiefer statt. In diesem Zusammenhang wurden insgesamt vier von 37 Implantaten aus transplantiertem Knochen wieder entfernt. Dabei wurde bei den Kieferfällen mit einer ossären Rekonstruktion kein weiteres Implantat aus dem ortsständigen Knochen entfernt. Das macht zunächst eine implantatbezogene Überlebensrate ähnlich der Gesamtüberlebensrate (10,9 Prozent) von 10,8 Prozent aus. Auf die Beobachtungseinheit der Kiefer bezogen, kam es bei zwei von 14 Fällen zu einer Explantation von ≥ 1 Implantat. Demzufolge erfuhren zwölf Kiefer mit ossärer Rekonstruktion kein Explantationsereignis (85,7 Prozent). Mit p = 0,015 bestätigte der exakte Test nach Fischer-Freeman-Halton signifikant, dass Kiefer mit mikrochirurgisch transplantiertem Knochen ein klinisch suffizientes Implantatlager bieten können. Um den klinisch-praktischen Wert dieser Arbeit zu prüfen, wurden schlussendlich die generierten Unterstützungspolygone ihrer entsprechenden Wertigkeit nach sortiert. Unter Berücksichtigung der beschriebenen Verlustfälle konnten 18 Kiefer in ein quadranguläres Unterstützungspolygon überführt werden. Eine trianguläre und lineare Abstützung wiesen jeweils fünf Kiefer auf. Nur ein Kiefer resultierte in einer punktförmigen Unterstützung. Jedoch konnte durch eine gezielte Nachimplantation dieser punktförmig abgestützten Kiefer in eine trianguläre und ein linearer Kiefer in eine quadranguläre Abstützung überführt werden. Eine weitere Differenzierung in die Art der Suprakonstruktion blieb in dieser Arbeit aus.

Diskussion

Da das Patientenaufkommen mit ausgedehnten oralen Malignomen tendenziell konstant bleibt und zeitgleich der Anspruch seitens Patienten und Medizin stark gestiegen ist, diese Betroffenen ganzheitlicher rehabilitieren zu wollen, bedarf es evidenzbasierter und klinisch-praktikabler Lösungen.18 In diesem Zusammenhang erhält die moderne Zahnmedizin deutlich mehr Einzug, aber auch Verantwortung, in einem dadurch interdisziplinäreren Therapiekonzept. Ohne Frage sorgt eine radikal-chirurgische Tumorablation für komplexe intra- und extraorale Defekte.

Dies sorgt in Kombination mit meist multiplem Zahn- und Hartgewebsverlust für einen mangelhaften Halt konventioneller Prothesen.19 Um diese den Ansprüchen entsprechend besser fixieren zu können, bedarf es der Insertion dentoalveolärer Implantate. Einige Studien in der internationalen Literatur zeigen bereits Ergebnisse von Implantaten bei onkologischen Patienten, gerade in Bezug auf Bestrahlung und Knochentransplantate. Jedoch stellen nur sehr wenige eine kieferbezogene Analyse mit prothetischer Nutzbarkeit dar.

Nach Brånemarks zufälliger Entdeckung der Osseointegration von Titanoxid-Implantaten hat sich die dentale Implantologie bezüglich der Form und der Oberfläche der Implantate enorm weiterentwickelt.20 Durch kontinuierliche Fortschritte wurden Rauchen, Diabetes mellitus und das Alter der Patienten beherrschbare Nebenbefunde.21–24 Unter Berücksichtigung der operativen Kautelen lassen sich bei gesunden Patienten Zehn-Jahres-Überlebensraten von ≥ 95 Prozent generieren.25 Metaanalytische Daten aus 22 Arbeiten belegen jedoch, dass eine Bestrahlung die Überlebensrate gegenüber gesunden Patienten signifikant beeinträchtigt. Diese Analyse bestätigt eine implantatbezogene Überlebensrate von 87,8 Prozent bei bestrahlten Patienten. Im Detail offeriert diese ebenfalls, es bestehe ein negativer Unterschied zwischen Fällen mit und ohne transplantiertem Knochen zu Ungunsten der Transplantate.26 Andere Arbeiten liefern ebenfalls mit 82,3 und 82,4 Prozent eine reduzierte Überlebenswahrscheinlichkeit in Fällen mit ossärer Rekonstruktion (27,28). Ein metaanalytischer Vergleich mit insgesamt 31 inkludierten Arbeiten zeigt, dass der negative Einfluss der Bestrahlung jedoch sogar rückläufig ist.29 Dies ist vor allem dadurch zu erklären, dass strahlentherapeutische Optimierung wie die intensitätsmodulierte Radiotherapie (IMRT) und die Volumetric Intensity Modulated Arc (VAMT) bei effektiveren Nutzstrahlbündeln weniger Kollateralschäden verursachen.30 Unter Berücksichtigung dieser literarischen Ergebnisse und Tendenzen bietet diese Arbeit einen implantologisch-prothetisch exzellenten Ausblick auf ein immer komplexer werdendes Therapiekonzept. Es wurde zwar analog zur Literatur bestätigt, dass der Oberkiefer eine im Gegensatz zum Unterkiefer geringere Implantatüberlebensrate bietet,26 jedoch konnte kieferbezogen dargestellt werden, dass der transplantierte Knochen ein dem ortsständigen Knochen ebenbürtiges Implantatlager liefern kann. Sowohl für die strategische Position und Anzahl der Implantate als auch in Bezug auf das Auftreten einer Explantation. Ebenso konnte eindrucksvoll dargelegt werden, dass die im Gegensatz zum gesunden Patienten kompromittierte Überlebenswahrscheinlichkeit durch eine adjuvante Bestrahlung nicht zusätzlich negativ beeinflusst wird.

Diese Ergebnisse bestätigen, dass aus rehabilitativer Sicht die Indikation zur Bestrahlung großzügig gestellt werden kann. Ebenfalls schränken umfangreiche Dimensionen einer ossären Rekonstruktion die Möglichkeit auf suffizient verankerten Zahnersatz genauso nicht ein.

Nichtsdestotrotz handelt es sich um eine explorative Arbeit in einem Spektrum mit noch deutlich mehr Potenzial für weitere Forschung. Ebenso sollte nicht unerwähnt bleiben, dass die allgemeine Sterblichkeitsrate der oralen Malignome stagnierend hoch ist.33 Eine systematische Früherkennung und Aufklärung sollten somit ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden und bilden eine weitere, fundamentale Rolle der Zahnmedizin in diesem Therapiekonzept. Diese Arbeit bietet summa summarum einen ermutigenden Ausblick in die Therapie und Rehabilitation bei enoralen Malignomen.

Zusammenfassung

Das Malignom der Mundhöhle besitzt sowohl eine weltweit hohe Prävalenz als auch eine klinisch hohe Sterblichkeitsrate. In den letzten Jahren stagniert sogar die Fünf-Jahres-Überlebensrate bei nur 50 Prozent, obwohl eine ständige Weiterentwicklung der Therapiestandards registriert wird. Ebenso ist ein ständiger Fortschritt im Bereich der rekonstruktiven Therapiemöglichkeiten zu verzeichnen. Damit ist neben den etablierten autologen Transplantatarten vor allem auch die dentoalveoläre Implantologie gemeint. Dadurch hat sich im onkologischen Therapiekonzept ein deutlich gestiegener Anspruch entwickelt, kompromittierte Patienten nach Tumorablation und autologer Defektdeckung hochwertiger rehabilitieren zu wollen. Diese leiden nicht selten an dem Verlust der sozialen Integrität aufgrund herabgesetzter Kaufunktion und Aussprache. An dieser Stelle ist der Einsatz von dentoalveolären Implantaten obligat geworden. Dadurch sind Erhebungen zum Implantaterfolg bei enoralen Tumoren nach umfassender ablativer Tumorchirurgie in Verbindung mit autologer Transplantation notwendig. Es wurde explorativ der Implantaterfolg einer adjuvanten Bestrahlung, der Verteilung im Ober- und im Unterkiefer und der Lokalisation in transplantiertem Knochen kieferbezogen untersucht. Somit stellt nicht das singuläre Implantat, sondern der implantologisch versorgte Kiefer die Basis der Untersuchung. Darüber hinaus richtet sich der klinisch-prothetische Blick auf die Anzahl und Wertigkeit der generierten Unterstützungspolygone.

29 Kiefer von 28 Patienten bilden das Gerüst der Arbeit. In diesen n = 29 Kiefern wurden nach Tumorablation, Rekonstruktion und optionaler Radio-/Chemotherapie n = 110 Implantate inseriert. Diese konnten mittelwertig 46 Monate nachuntersucht werden. Die allgemeine implantatbezogene Überlebensrate liegt nachvollziehbar unter der von gesunden Patienten. Jedoch konnte der adjuvanten Radiatio keine negative Potenz attestiert werden, die Wahrscheinlichkeit eines Implantatverlusts eines oder mehrerer Implantate in einem Kiefer weiter zu steigern. Das Risiko eines Implantatverlusts stellt sich im Zusammenhang mit einer Bestrahlung als kalkulierbar dar. Somit sollte es aus rehabilitativer Sicht definitiv zu keiner Einschränkung der Radiotherapie kommen. Ein ebenso wichtiger und interessanter Aspekt ist der Einfluss des transplantierten Knochens. Im Gegensatz zu einer Reihe an internationalen Arbeiten konnte hier dargestellt werden, dass Kiefer mit ossärer Transplantation ebenfalls optimale Voraussetzungen bieten, prothetisch hochwertige Abstützungskonzeptionen zu generieren. Einzig allein der Oberkiefer weist eine schlechtere Prognose als der Unterkiefer auf.

Trotz des explorativen Charakters dieser Arbeit und der vergleichsweise geringen Fallzahl, konnten sehr ermutigende Einblicke in ein modernes onkologisches und interdisziplinär geprägtes Therapiekonzept erarbeitet werden. Die prothetisch hochwertige Versorgung bei enoralen Malignomen kann realistisch und ohne therapeutische Kompromisse sein.

Autoren: Dr. Alexander Dorschner, Prof. Dr. Dr. Alexander W. Eckert, Dr. Waldemar Reich

Dieser Artikel ist im IJ Implantologie Journal erschienen.