Prophylaxe 21.02.2011

Mundhygiene für den ersten Zahn

Im Gegensatz zum gut dokumentierten Kariesrückgang in der permanenten Dentition ist die Karies im Milchgebiss schlechter untersucht und höher prävalent. Der primären Prävention kommt daher mehr denn je Bedeutung zu. Aktuelle Greifswalder Daten (2006/07) zeigen, dass die Nuckelflaschenkaries (ECC) mit einer Prävalenz von 13,8 Prozent zunehmend zum Problem wird.

Die unbehandelte Karies stellte, auch in dieser Studie, die anteilig bedeutendste Komponente am DMFT-Index dar. Der daraus resultierende unzureichende Sanierungsgrad des Milchgebisses zeigt deutlich, dass die kariesprophylaktischen Bemühungen für das Milchgebiss noch verstärkt werden müssen (Davis, 1998; Splieth, 2000; Specksén-Blicks et al., 2004). Neue Ansätze sollten aufgegriffen werden, um die primäre Kariesprophylaxe für das Milchgebiss effektiver gestalten zu können (Hanisch et al., 1995). Primäre Prophylaxe heißt hier, mit Aufklärung und Motivierung zu gesund erhaltenden Maßnahmen der kariösen Läsion zuvorzukommen, um den Anteil kariesfreier Gebisse zu erhöhen. Für das Milchgebiss umgesetzt bedeutet dies, primäre Kariesprophylaxe beginnt mit ersten Informationen über das Milchgebiss während der Schwangerschaft und wird dann durch das Erstberatungsgespräch der Eltern beim Zahnarzt zum Zeitpunkt des Zahndurchbruchs der ersten Milchzähne weitergeführt. Nur bei einem so frühen Beginn der Prophylaxebemühungen kann die frühe Milchzahnkaries vermieden werden.

Schwangere Patientinnen sollten von ihrem Zahnarzt über ihren aktuellen Gebissbefund, ihr Kariesrisiko, die Qualität ihrer Mundpflege und notwendige Sanierungsmaßnahmen aufgeklärt werden. So zeigt der aktuelle Gebissbefund der Schwangeren auf, welche Prophylaxeangebote notwendig sind, um das Karies- und Gingivitisrisiko zu senken. Eine entsprechende Aufklärung zum Übertragungsrisiko der kariogenen Bakterien von der Mutter auf das Kind sollte unbedingt erfolgen, da der Zusammenhang zwischen dem Kariesrisiko der Mutter und der Entstehung früher Milchzahnkaries gut belegt ist (Alaluusua et al., 1996; Lindquist und Emilson, 2004). Die Bundeszahnärztekammer hat für Deutschland für das Jahr 2020 Mundgesundheitsziele formuliert, die neben der Erhöhung des Anteils der kariesfreien Milchgebisse bei 6-Jährigen auf 80% und der Reduktion des DMFT-Index der 12-Jährigen auf einen Wert von unter 1, eine Verringerung der Prävalenz früh auftretender Karies (ECC) durch Reduktion des Zuckerverzehrs bei Säuglingen und Kindern beinhalten (BZÄK, 2004; BZÄK, 2006). In diesem Zusammenhang wird auf den Bedarf der deutlich verstärkten interdisziplinären Zusammenarbeit von Zahnärzten, Pädiatern, Gynäkologen und Hebammen verwiesen (Oesterreich und Ziller, 2005). Medizinisches Fachpersonal, das schwangere Frauen und Säuglinge betreut, sollte unbedingt geschult werden, um breit gefächert Impulse zur Zahn- und Mundpflege ab dem 1. Milchzahn bzw. zu Möglichkeiten der Kariesrisikominimierung bei Säuglingen und Kleinkindern zu geben (Benitez et al., 1994).

Die Ausgabe des zahnärztlichen Kinderpasses, dessen Verteilung in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt wurde, stellt gleichzeitig ein Informationsmaterial für die Eltern mit der Aufforderung, die empfohlenen Kontrolluntersuchungen beim Zahnarzt wahrzunehmen, und auch eine gute Übersicht für den Hauszahnarzt dar, inwieweit diese Aufklärungs- und Kontrolluntersuchungen von den Eltern eingehalten wurden. Der Einsatz der zahnärztlichen Kinderpässe hat sich dabei bewährt.

Kariesprophylaxe im Säuglings- und Kleinkindalter

Das erste Beratungsgespräch zur Gesunderhaltung des Milchgebisses sollte vom Zahnarzt mit den Eltern zwischen dem 6. und 9. Lebensmonat des Kindes vereinbart werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die volle Aufmerksamkeit der Eltern auf die ersten durchbrechenden Milchzähne gerichtet und das Interesse an ihrer

Gesunderhaltung besonders groß.

Inhaltliche Schwerpunkte des Erstberatungsgespräches sollten sein:

- Mundhygiene im Säuglingsalter ab dem 1. Zahn

- Ernährungslenkung aus zahnärztlicher Sicht

- Fluoridprophylaxe im Säuglingsalter.

Ernährungslenkung

Um das Problem der Flaschenkaries ursächlich zu behandeln, müssen in der Ernährungsanamnese die schädlichen Ernährungsgewohnheiten aufgedeckt und abgestellt werden. Folgende Punkte sind bei der Ernährungslenkung zu beachten:

- Keine nächtliche Gabe der Nuckelflasche bei gesunden Kindern, gegebenenfalls ungesüßte Tees oder abgekochtes Wasser.

- Keine Dauernuckelflasche: die Flasche ist kein Beruhigungsinstrument, frühzeitiger Übergang zum Trinken aus der Tasse.

- Keine Obstsäfte, keine verdünnten Obstsäfte, gesüßte Tees oder andere süße Getränke zwischendurch als Durstlöscher (Flüssigkeitszufuhr) und über den Tag verteilt anbieten.

Seitenanfang

Mundhygiene im Säuglingsalter

Weiterhin ist den Eltern die Notwendigkeit der optimalen Mundhygiene, d.h. elterlichem Nachputzen zu verdeutlichen. Beim Zähneputzen ist die Qualität wichtiger als die Quantität. Das gründliche, abendliche Zähneputzen ist besser als das zweimalige schnelle Putzen:

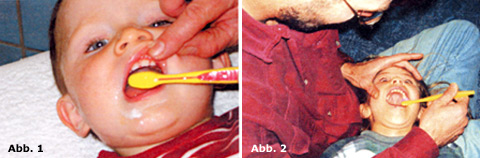

Das Kind liegt bei der Zahnpflege und die Mutter kann in den Mund des Kindes sehen; eine Hand der Mutter wird zum Abhalten der Zunge, Lippen oder Wange benötigt, die zweite Hand führt die Zahnbürste (Abb. 1). Die Säuglingszahnbürste sollte gut in der elterlichen Hand liegen, denn diese führt sie; 1x tägliche Zahn- und Mundpflege; die Zahnputztechnik muss gezeigt und erklärt werden! Zahnbüste mit den Borsten leicht schräg zum Zahnfleischsaum hin ansetzen und dann auf der Stelle rütteln; die Frontzähne sollten von vestibulär und palatinal gereinigt werden. Das Nachputzen im Liegen ermöglicht den Überblick auch auf die Palatinalflächen der Zähne. Die Eltern haben den gleichen Blickwinkel wie der behandelnde Zahnarzt (Abb. 2).

Abb. 1 Die Lippe sollte beim Zähneputzen durch die Eltern abgehalten werden, da nur so eine gute Plaqueentfernung möglich ist.

Abb. 2 Das Zähneputzen beim liegenden Kind ist für die Eltern angenehmer und übersichtlicher.

Fluorid

Die Fluoridanamnese ermöglicht eine optimale Einstellung der Fluoridnutzung. Neben dem Putzen mit fluoridierter Kinderzahnpaste können Fluoridtabletten oder fluoridiertes Speisesalz genutzt oder auch fluoridhaltige Mundspüllösungen verwandt werden. So können bei optimaler Nutzung dank Synergieeffekten selbst fortgeschrittene Läsionen inaktiviert werden. Zuerst sollte die Frage nach der Gabe der D-Fluorette geklärt werden.

Werden D-Fluoretten verabreicht?

- Wenn ja, dann sollte parallel keine andere systemische Fluoridierung durchgeführt werden und die Menge der genutzten Kinderzahncreme auf eine erbsengroße Menge beschränkt sein.

- Wenn nein, kann die Zahnpflege ab dem ersten Zahn mit fluoridierter Kinderzahnpaste durchgeführt und zusätzlich z.B. fluoridiertes Jodsalz genutzt werden.

Auch folgende Fragen sollten in der Fluoridanamnese Beachtung finden:

- Wird die Säuglingsnahrung mit Mineralwasser zubereitet?

- Wie hoch ist der Fluoridgehalt des Trinkwassers im Wohnort?

Die DGZMK hat Empfehlungen zur Fluoridnutzung bereitgestellt (siehe Abbildung), die eine gute Übersicht über die Kombinationsmöglichkeiten der Fluoride bietet, um synergetische Effekte auszunutzen:

- 1x tgl. Anwendung von fluoridierter Kinderzahnpaste zur Zahnpflege ab dem ersten Zahn.

- Empfehlung zur Verwendung von fluoridiertem Speisesalz für die ganze Familie.

Nach dem Beratungsgespräch schätzt der Zahnarzt das Kariesrisiko, das Interesse und die Informiertheit der Eltern ein und legt danach den Zeitpunkt (Kontrollabstand) für die zweite Vorstellung/Kontrolle fest (Abb. 3).

Abb. 3 Regelmäßige Kontrollen beim Zahnarzt ermöglichen, jeweils aktuell auf altersbedingt wechselnde Schwerpunkte in der Zahnpflege einzugehen. Ein gutes Arzt-Patienten-Verhältnis schafft Vertrauen.

Das zweite Beratungsgespräch mit gut informierten Eltern sollte im Zeitraum zwischen dem 18. und 24. Lebensmonat des Kindes geplant werden. Veränderungen ergeben sich zu diesem Zeitpunkt bei der Fluoridprophylaxe und der Vorgehensweise bei der Mundhygiene. Inhalt des zweiten Beratungsgespräches sollten nochmals folgende Punkte sein:

- Fluoridprophylaxe bei Kleinkindern

- Mundhygiene bei Kleinkindern.

Es sollte den Eltern nun die 2x tgl. Durchführung der Mundhygiene nahegelegt werden, wobei dem Kind weiterhin im Liegen die Zähne geputzt werden sollten, da unter Sicht die Mundhygienemaßnahmen viel besser durchgeführt werden können. Die weiteren Kontrollabstände zur Erhaltung eines kariesfreien und sich regelrecht entwickelnden Milchgebisses ergeben sich, bei einem vollständig ausgebildeten Milchgebiss, aus dem jeweiligen Kariesrisiko des Kindes und den Empfehlungen, die FU-Positionen und IP4-Positionen für Kontroll- und Prophylaxesitzungen zu nutzen.

Im Kleinkindalter ist die Kontrolle der Qualität der Mundhygiene in der zahnärztlichen Praxis auch durch das Sichtbarmachen des Zahnbelages für die Eltern sehr wichtig. Je nach Putzergebnis muss nach der Kontrolle eine erneute Zahnpflegeanleitung gegeben werden. Ab dem 2. Lebensjahr wollen die Kinder auch selbstständig die Zahnbürste führen und so kann ab diesem Alter begonnen werden, altersgerecht die Zahnputztechnik zu üben und weiterzuentwickeln. Da die feinmotorischen Fähigkeiten von Klein- und Vorschulkindern noch unzureichend ausgebildet sind, ist das Zähneputzen der Kinder als wichtige Übung anzuerkennen, für ein gutes Ergebnis der Mundhygiene müssen aber die Eltern sorgen, indem sie die Zähne immer nachputzen.

Da etwa die Hälfte der Kinder ab dem 3. Lebensjahr einen Kindergarten besucht, können sie so auch von den gruppenprophylaktischen Maßnahmen profitieren, die in ihrer Einrichtung durchgeführt werden. Die wichtigste Voraussetzung für den Erhalt eines kariesfreien Milchgebisses ist jedoch die individuelle, risikospezifische, kariespräventive Betreuung durch den Hauszahnarzt bzw. Familienzahnarzt. Die gruppenprophylaktischen Maßnahmen in den Kindergärten und Vorschuleinrichtungen stellen eine wertvolle Ergänzung der Kariesprophylaxe in dieser Altersgruppe dar.

Zusammenfassung

Für die Altersgruppen Säuglingsalter, Kleinkindalter und Vorschulalter kann festgestellt werden, dass die individuelle Kariesprophylaxe mit dem Beginn der primären Prophylaxemaßnahmen im Säuglingsalter entscheidend die Entwicklung eines kariesfreien und regelrecht ausgebildeten Milchgebisses beeinflussen.

Ein erfolgreiches Prophylaxeprogramm besticht durch seine Komplexität, da durch die effektive Plaquekontrolle neben Karies auch Gingivitis und Parodontalerkrankungen vorgebeugt wird und durch den Stützzonenerhalt kieferorthopädische Probleme wie der sekundäre Engstand reduziert werden.

Autoren: Dr. Christine Heyduck, Prof. Dr. Christian Splieth, Greifswald