Foto: Univ.-Prof. Dr. Matthias Karl und ZTM Jens M. Meineke

Restaurativ unterscheidet man technische Komplikationen wie Abplatzungen von Verblendungen und Abrasionen sowie mechanische Komplikationen (Abb. 1), welche meist als Frakturen auftreten.2 Diese Komplikationen sind nicht nur ärgerlich, sondern auch teilweise nur aufwendig zu beheben, wobei im Extremfall mit einer Explantation (Abb. 2) gerechnet werden muss.3, 4

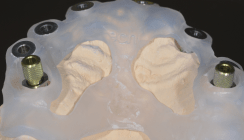

Aktuelle klinische Studien berichten für Implantate mit Konusverbindung eine Lockerung der Prothetikschraube in 6,76 Prozent der Fälle, wohingegen sich bei Oberkiefer-Hybridprothesen die Prothetikschrauben in 16,6 Prozent der Fälle und die Abutmentschrauben in 8,1 Prozent der Fälle gelockert hatten.5, 6 Biomechanisch ungünstig (Abb. 3) erwiesen sich hierbei angulierte Aufbauteile sowie Prothesen mit prozentual langen Freiendsätteln.6

Es ist mittlerweile Konsens, dass die Implantat-Abutment-Verbindung sowohl in ihrem Design als auch in der Qualität (Abb. 4) der Produktion eine wesentliche Determinante für den prothetischen Erfolg, aber auch für den Erhalt des periimplantären Knochenniveaus darstellt.7, 8 Allgemein bieten lange Verbindungen zwischen Implantat und Abutment Vorteile hinsichtlich Festigkeit und Langlebigkeit und die Konfiguration der Implantat-Abutment-Verbindung definiert auch die zur Abutmententfernung nötigen Kräfte.4, 9, 10 In den letzten Jahren haben sich konische Verbindungen, welche zu einer Presspassung führen, gegenüber planen Designs, welche durch Spielpassung gekennzeichnet sind, durchgesetzt.4, 5 Konische Verbindungen zeichnen sich durch eine geringere interne Spaltbildung an der Implantat-Abutment-Verbindung7 aus, benötigen aber hohe vertikal abziehende Kräfte zur Abutmententfernung, die bei Komplikationen kaum direkt aufgebracht werden können. Herstellerseitig werden daher entweder Schrauben mit Überlänge (Abb. 5) angeboten, welche das Abutment aus dem Implantat drücken (Voraussetzung: das Abutment muss über ein Innengewinde verfügen) oder Entfernungstools, welche eine vertikal dislozierende Kraftapplikation ermöglichen (Abb. 6).

Abb. 1: Selbst massive Aufbauteile wie dieses Locator ähnliche Abutment können von Frakturen betroffen sein. Der Frakturverlauf ließ die Nutzung des Einbringtools nicht mehr zu und das Abutment wurde mittels Flachspitzzange entfernt.

Abb. 2a: Diese Patientin wurde aufgrund einer lockeren Krone vorstellig, welche beim Hauszahnarzt bereits mehrfach wieder befestigt wurde. Beim Versuch, die Prothetikschraube zu lösen, kam es zur Implantatfraktur im Bereich des Implantat Abutment Interfaces (a) und die Implantatschulter nebst Abutment und Krone wurde entfernt (b), gefolgt von der Explantation.

Abb. 2b: Diese Patientin wurde aufgrund einer lockeren Krone vorstellig, welche beim Hauszahnarzt bereits mehrfach wieder befestigt wurde. Beim Versuch, die Prothetikschraube zu lösen, kam es zur Implantatfraktur im Bereich des Implantat Abutment Interfaces (a) und die Implantatschulter nebst Abutment und Krone wurde entfernt (b), gefolgt von der Explantation.

Abb. 3a: Basalseite einer Hybridprothese nach dem All-on-4 Konzept mit zu erwartender Biofilmbildung (a), gebrochenen Prothetikschrauben (b), wobei sich das gerade Multi Unit Abutment nicht mehr mit dem Einbringwerkzeug entfernen ließ und anschließend mittels Flachspitzzange abgeschraubt wurde (c).

Abb. 3b: Basalseite einer Hybridprothese nach dem All-on-4 Konzept mit zu erwartender Biofilmbildung (a), gebrochenen Prothetikschrauben (b), wobei sich das gerade Multi Unit Abutment nicht mehr mit dem Einbringwerkzeug entfernen ließ und anschließend mittels Flachspitzzange abgeschraubt wurde (c).

Abb. 3c: Basalseite einer Hybridprothese nach dem All-on-4 Konzept mit zu erwartender Biofilmbildung (a), gebrochenen Prothetikschrauben (b), wobei sich das gerade Multi Unit Abutment nicht mehr mit dem Einbringwerkzeug entfernen ließ und anschließend mittels Flachspitzzange abgeschraubt wurde (c).

Abb. 4: Die Qualität der Produktion zeigt sich bereits makroskopisch beim Betrachten der Implantatschultern (a), die bei minderwertiger Qualität rau sind und deutliche Frässpuren erkennen lassen (b).

Abb. 5: Überlange Schraube, die bei Vorliegen eines Innengewindes im Abutment dieses aus dem Implantat herausdrücken kann (a). In einer neueren Ausführung wird die Schraube direkt mit Aufnahme in das Winkelstückangeboten (b).

Abb. 5: Überlange Schraube, die bei Vorliegen eines Innengewindes im Abutment dieses aus dem Implantat herausdrücken kann (a). In einer neueren Ausführung wird die Schraube direkt mit Aufnahme in das Winkelstückangeboten (b).

Abb. 6a: Entfernungstools mit Linksgewinde in unterschiedlichen Steigungen bzw. Längen (a), die sowohl in Prothetikschrauben als auch in Abutments inseriert werden können (b), mit nach folgend möglicher Manipulation bzw. Impulsgabe (z. B. mittels Hirtenstab) zur sicheren Entfernung verklemmter Aufbauteile. Ein aufwendigeres Entfernungswerkzeug bestehend aus Hülse und zentralem Dorn (c), welches in zweiteilige Abutments eingeführt werden kann (d), sich apikal des Aufbauteils verkeilt und dieses aus der Verbindung drückt (e).

Abb. 6b: Entfernungstools mit Linksgewinde in unterschiedlichen Steigungen bzw. Längen (a), die sowohl in Prothetikschrauben als auch in Abutments inseriert werden können (b), mit nach folgend möglicher Manipulation bzw. Impulsgabe (z. B. mittels Hirtenstab) zur sicheren Entfernung verklemmter Aufbauteile. Ein aufwendigeres Entfernungswerkzeug bestehend aus Hülse und zentralem Dorn (c), welches in zweiteilige Abutments eingeführt werden kann (d), sich apikal des Aufbauteils verkeilt und dieses aus der Verbindung drückt (e).

Abb. 6c: Entfernungstools mit Linksgewinde in unterschiedlichen Steigungen bzw. Längen (a), die sowohl in Prothetikschrauben als auch in Abutments inseriert werden können (b), mit nach folgend möglicher Manipulation bzw. Impulsgabe (z. B. mittels Hirtenstab) zur sicheren Entfernung verklemmter Aufbauteile. Ein aufwendigeres Entfernungswerkzeug bestehend aus Hülse und zentralem Dorn (c), welches in zweiteilige Abutments eingeführt werden kann (d), sich apikal des Aufbauteils verkeilt und dieses aus der Verbindung drückt (e).

Abb. 6d: Entfernungstools mit Linksgewinde in unterschiedlichen Steigungen bzw. Längen (a), die sowohl in Prothetikschrauben als auch in Abutments inseriert werden können (b), mit nach folgend möglicher Manipulation bzw. Impulsgabe (z. B. mittels Hirtenstab) zur sicheren Entfernung verklemmter Aufbauteile. Ein aufwendigeres Entfernungswerkzeug bestehend aus Hülse und zentralem Dorn (c), welches in zweiteilige Abutments eingeführt werden kann (d), sich apikal des Aufbauteils verkeilt und dieses aus der Verbindung drückt (e).

Abb. 6e: Entfernungstools mit Linksgewinde in unterschiedlichen Steigungen bzw. Längen (a), die sowohl in Prothetikschrauben als auch in Abutments inseriert werden können (b), mit nach folgend möglicher Manipulation bzw. Impulsgabe (z. B. mittels Hirtenstab) zur sicheren Entfernung verklemmter Aufbauteile. Ein aufwendigeres Entfernungswerkzeug bestehend aus Hülse und zentralem Dorn (c), welches in zweiteilige Abutments eingeführt werden kann (d), sich apikal des Aufbauteils verkeilt und dieses aus der Verbindung drückt (e).

Abb. 7: Implantattyp mit konischer Innenverbindung, bei dem die Abutmentposition stark vom verwendeten Befestigungsdrehmoment abhängt und wo es hier zum Aussprengen der Implantatschulter gekommen ist.

Abb. 8a: Titanimplantat mit aus Zirkondioxidkeramik bestehendem Abutment (a), welches in diesem Fall vollständig frakturierte (b), wohingegen auch Teilfrakturen vorkommen können (c). Problematisch sind hier Bruchstücke, welche die Innenverbindung des zu rerestaurierenden Implantates kontaminieren (d, e).

Abb. 8b: Titanimplantat mit aus Zirkondioxidkeramik bestehendem Abutment (a), welches in diesem Fall vollständig frakturierte (b), wohingegen auch Teilfrakturen vorkommen können (c). Problematisch sind hier Bruchstücke, welche die Innenverbindung des zu rerestaurierenden Implantates kontaminieren (d, e).

Abb. 8c: Titanimplantat mit aus Zirkondioxidkeramik bestehendem Abutment (a), welches in diesem Fall vollständig frakturierte (b), wohingegen auch Teilfrakturen vorkommen können (c). Problematisch sind hier Bruchstücke, welche die Innenverbindung des zu rerestaurierenden Implantates kontaminieren (d, e).

Abb. 8d: Titanimplantat mit aus Zirkondioxidkeramik bestehendem Abutment (a), welches in diesem Fall vollständig frakturierte (b), wohingegen auch Teilfrakturen vorkommen können (c). Problematisch sind hier Bruchstücke, welche die Innenverbindung des zu rerestaurierenden Implantates kontaminieren (d, e).

Abb. 8e: Titanimplantat mit aus Zirkondioxidkeramik bestehendem Abutment (a), welches in diesem Fall vollständig frakturierte (b), wohingegen auch Teilfrakturen vorkommen können (c). Problematisch sind hier Bruchstücke, welche die Innenverbindung des zu rerestaurierenden Implantates kontaminieren (d, e).

Abb. 9a: An der Hybridabutment Krone zeigt sich röntgenologisch ein Spalt zwischen Klebebasis und Zirkondioxid-Aufbau als Indiz für adhäsives Versagen (a). Die Entfernung der Klebebasis war nur mittels Entfernungstool und Impulsgabe möglich, da das Konstruktionsteil manuell nicht mehr gefasst werden konnte (b).

Abb. 9b: An der Hybridabutment Krone zeigt sich röntgenologisch ein Spalt zwischen Klebebasis und Zirkondioxid-Aufbau als Indiz für adhäsives Versagen (a). Die Entfernung der Klebebasis war nur mittels Entfernungstool und Impulsgabe möglich, da das Konstruktionsteil manuell nicht mehr gefasst werden konnte (b).

Als kritisch zu sehen in konischen Verbindungsgeometrien sind Mikrobewegungen der Abutments, die unter zyklischer Belastung in Funktion zum Effekt des sogenannten Settlings führen.4, 11 Die Abutments treten etwas tiefer in das Implantat, was zwar die Spaltbildung zwischen beiden Komponenten verringert, aber auch zu einem Absinken der Vorspannung der Prothetikschraube führt.12 Als Nebeneffekt des Settlings wurde zuletzt auch die Deformation der Implantatschulter beschrieben, was eine frühere In-vitro-Studie bestätigt, in der gezeigt werden konnte, dass die vertikale Abutmentposition bei manchen Implantatsystemen vom applizierten Drehmoment abhängt.13, 14 Bedenklich dabei ist, dass es in solchen Fällen nicht nur zu Diskrepanzen zwischen klinischer Situation und Labor z. B. hinsichtlich Approximalkontakten kommen kann, sondern ggf. auch zu Aussprengungen der Implantatschulter (Abb. 7).

Angesichts der Fülle von Drittanbietern für Standard- und CAD/CAM-Abutments ist auf den Begriff der „Systemperformance“ hinzuweisen. Das bei der Befestigung eines Abutments applizierte Drehmoment wird nur zu einem gewissen Teil in Vorspannung (Streckung) der Abutmentschraube umgewandelt, wohingegen die restliche Energie dazu genutzt werden muss, um Reibung zwischen Implantat, Abutment und Schraube zu überwinden.15 Systemperformance meint, dass Konuslänge, Wandstärke von Implantat und Abutment sowie die Vorspannung der Abutmentschraube aufeinander abgestimmt sind, um eine optimale Versorgungssicherheit zu erreichen.7 Alle Hersteller zeigen produktionsbedingte Toleranzen hinsichtlich Passung und es muss ein gewisser Freiraum zwischen Implantat und Abutment existieren, damit Komponenten verschiedener Chargen kompatibel sind. Diese Toleranzen sowie die erreichte Oberflächenqualität bestimmen die Dauerhaftigkeit der Verbindung und werden implantatherstellerseitig so entwickelt und getestet.7 Sogenannte Klon-Abutments werden in der Regel unter Nutzung weniger Originalteile nachgeahmt und die davon abgeleiteten „Soll“-Werte der Klonhersteller können je nach Toleranzabweichung der Vorlagen stark von denen eines Originalherstellers abweichen. Eine umfangreiche Vergleichsstudie zu dieser Thematik zeigte, dass Klon-Abutments nicht zwingend schlechter passen als Original-Abutments aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine schlechtere Passung vorliegt, ist höher.16

Offensichtlich unter Missachtung von Fertigungstechniken und Materialeigenschaften kam es in der Vergangenheit zur Anwendung vollständig aus Zirkondioxidkeramik gefertigter Abutments in Titanimplantaten (Abb. 8). Neben Abriebphänomenen des weicheren Titans traten vermehrt Frakturen der Abutments auf, welche aufgrund der Sprödigkeit der Keramik zur Verunreinigung der Implantat-Abutment-Verbindung führen.17–19 Als Lösung für diese Problematik unter Beibehaltung der ästhetischen und biologischen Vorteile haben sich Hybridabutment-Kronen durchgesetzt.20 Diese Versorgungsform unter Nutzung einer Titan-Klebebasis mit aufgeklebtem und in der Regel verblendetem Aufbau aus Zirkondioxidkeramik stellt heute eine sehr oft genutzte Versorgungsform dar, welche den Trend zur CAD/CAM-Fertigung unterstützt. Als Komplikation hierfür beschrieben ist adhäsives Versagen (Abb. 9), wobei aktuell noch keine Einigkeit hinsichtlich des optimalen Vorbehandlungs- und Verklebeprotokolls zu bestehen scheint.20–22

Abseits rein monetärer Überlegungen sind die Kompatibilität mit CAD/CAM-Fertigungssystemen sowie das einfachere Sourcing für den Zahntechniker als Gründe für die Wahl von Klon-Prothetikteilen zu sehen. Von zahnärztlicher Seite ist daher der Mehraufwand der exakten Dokumentation der Prothetikkomponenten inklusive nötiger Drehmomente zu betreiben und ggf. dafür auch Ersatzteile wie Prothetikschrauben und Abdeckkappen vorrätig zu halten. Implantatanbieter differenzieren sich heute mittels Produktverfügbarkeit, sachkundiger Servicemitarbeiter sowie Verfügbarkeit und ggf. Unterstützung bei der Anwendung von Entfernungstools. Erkennbar ist der Implantatpreis kein Indikator für einen hochwertigen und zuverlässigen Implantathersteller.

Weiterer Autor: ZTM Jens M. Meineke

zur Literaturliste

Dieser Beitrag ist in der ZT Zahntechnik Zeitung erschienen.

3-Layer FLEX

3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen

3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide