Branchenmeldungen 01.08.2025

Zahnmedizinische Prävention bei Kindern und Jugendlichen

share

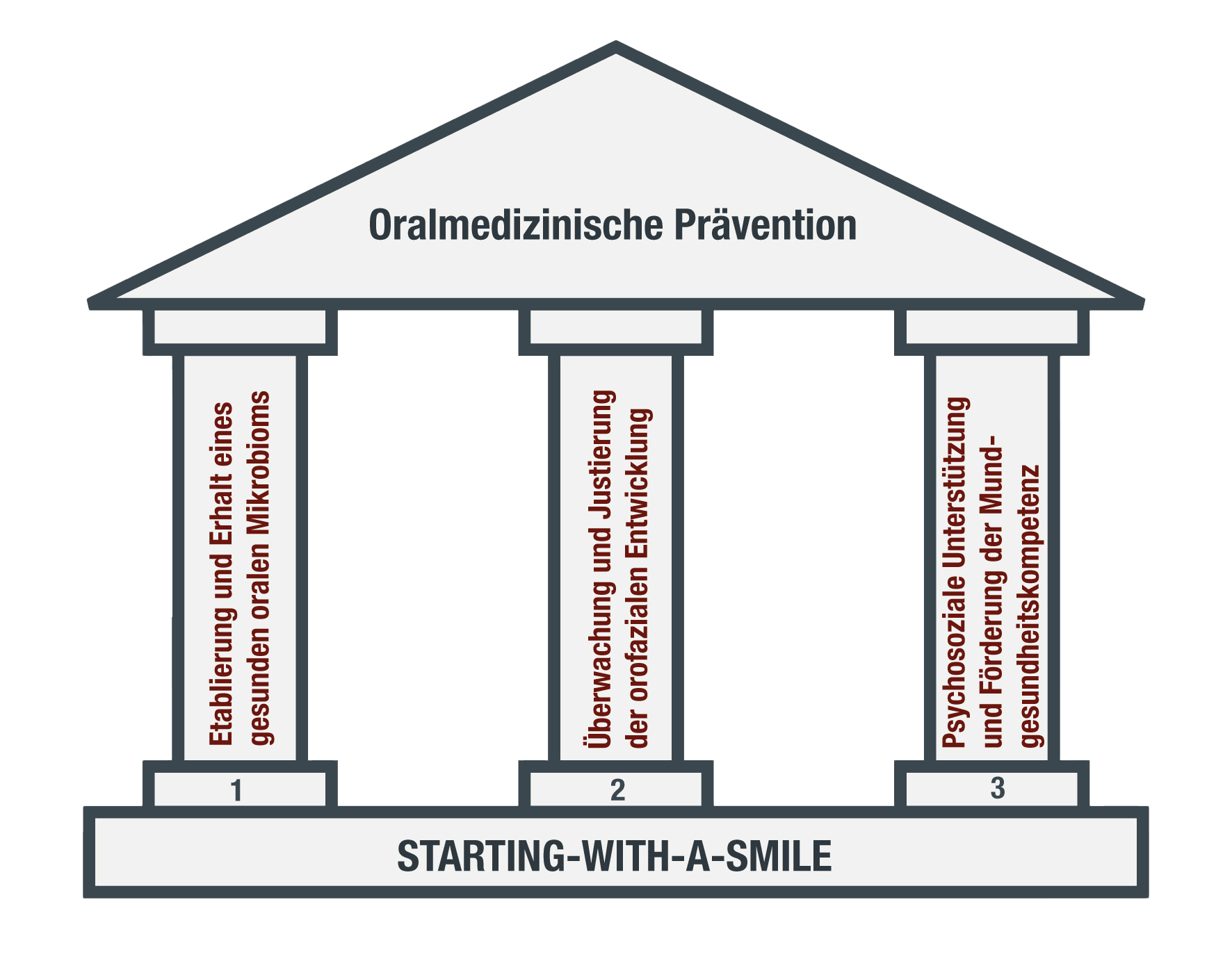

Drei Ziele stehen im Mittelpunkt der oralmedizinischen Prävention.

- Die Minimierung der Entzündungslast im Mundraum durch die Schaffung der optimalen Voraussetzungen für ein erfolgreiches individuelles und professionelles Biofilm- bzw. Mikrobiommanagement.

- Die Etablierung eines lebenslang stabilen Kauorgans in einem harmonisch entwickelten Gesicht bei ausgeglichenen myofunktionellen Verhältnissen.

- Das Erreichen eines attraktiven Lächelns mit geraden und gesunden Zähnen bei stabiler Okklusion und neutraler Kieferrelation.

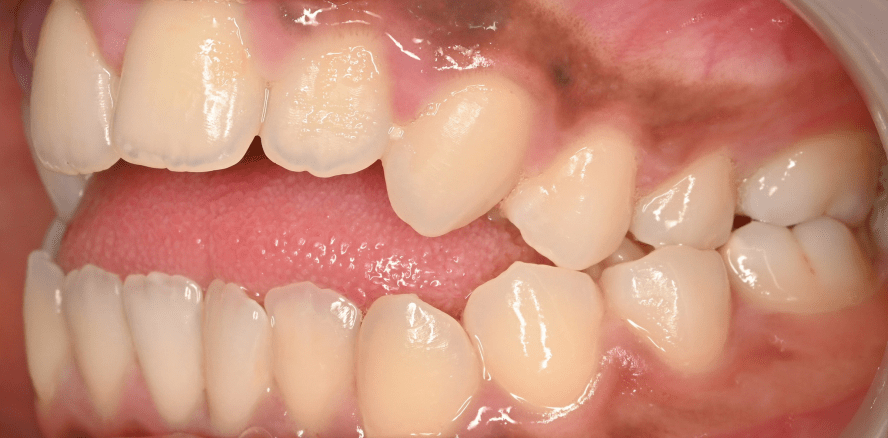

Abb. 1 © Dr. Michael Schneidereit

Abb. 1 © Dr. Michael Schneidereit

Hintergrund und gesellschaftliche Veränderungen

In einer zunehmend medial geprägten Gesellschaft gewinnt das äußere Erscheinungsbild – insbesondere das Lächeln, als Symbol für Gesundheit, Selbstvertrauen und soziale Kompetenz – immer mehr an Bedeutung. Zeitgleich kommt es in der Medizin zu einem Paradigmenwechsel, bei dem die Prävention die rein kurative Vorgehensweise zunehmend ergänzt bzw. ersetzt.

Ein solcher Wandel ist auch in der Zahnmedizin spürbar. Vor allem in der Kariesprophylaxe konnten durch systemische Fluoridierung, Fissurenversiegelung und strukturierte Mundhygieneprogramme schon erhebliche Fortschritte erzielt werden. Kombiniert mit einer verbesserten Verhältnisprävention in Settings wie Kindertagesstätten und Schulen bilden solche Maßnahmen das Fundament der bisherigen zahnmedizinischen Prävention.

Aktueller Stand

Trotz der genannten Erfolge in der Kariesprophylaxe wird ein anderer Teil der oralmedizinischen Prävention – die systemische Überwachung und Steuerung der orofazialen Entwicklung – weiterhin deutlich vernachlässigt. Dieser ist jedoch essenziell, sollen Fehlentwicklungen frühzeitig erkannt und funktionelle, ästhetische sowie psychosoziale Folgeschäden vermieden werden. Es besteht dringender Handlungsbedarf, diesen Bereich weitaus stärker in das präventive Grundkonzept zu integrieren – und zwar ganzheitlich und unter Berücksichtigung psychosozialer Faktoren.

Integrativer Ansatz

Ein effektives Präventionskonzept sollte auf einem erweiterten integrativen Modell basieren, das drei sich ergänzende Säulen umfasst (Abb. 1).

Ein ausgewogenes orales Mikrobiom trägt entscheidend zur Vermeidung von Karies und parodontalen Erkrankungen bei und unterstützt dabei gleichzeitig die allgemeine Gesundheit (Säule 1). Nachweislich stehen entzündliche Prozesse im Mundraum mit systemischen Erkrankungen in Verbindung. Zur Förderung eines gesunden Mikrobioms – eines erfolgreichen Biofilmmanagements – gehören:

- regelmäßige und strukturierte Mundhygiene

- zahngesunde Ernährung

- Unterstützung nützlicher Bakterien

- Vermeidung schädlicher Einflüsse wie z.B. Rauchen und übermäßiger Zuckerkonsum

Obwohl von zentraler Bedeutung wird Säule 2 bislang unterbewertet. Die frühzeitige Überwachung und Steuerung von Zahnwechsel, Kiefer- und Gesichtswachstum sowie der myofunktionellen Funktionen wie Kauen, Schlucken, Atmen und Sprechen ist entscheidend, soll Entwicklungsstörungen vorgebeugt werden. Fehlentwicklungen beeinträchtigen nicht nur Funktion und Ästhetik, sondern auch Selbstbild und psychosoziales Wohlbefinden.

Säule 3 betrifft die psychosozialen Komponenten der orofazialen Gesundheit. Ziel ist die Förderung von Gesundheitskompetenz bei Kindern, Jugendlichen und ihren Eltern, das Erstreben von Selbstwirksamkeit, die Stärkung eines positiven Selbstbildes, die Schaffung eines Bewusstseins für die soziale Bedeutung eines gesunden Lächelns sowie eine hohe MLQ (mundgesundheitsbezogene Lebensqualität). Hilfreiche Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele können u.a. sein:

- aktualisierte Kita- bzw. schulbasierte Präventionsprogramme

- verstärkte interdisziplinäre Zusammenarbeit der beteiligten Akteure

- gezielte und empathische Kommunikation mit der jugendlichen Klientel

Rolle der Kieferorthopädie in der zahnmedizinischen Prävention

Der Kieferorthopädie kommt im Rahmen der Säule 2 eine Schlüsselrolle zu. Frühzeitige Diagnostik und Intervention ermöglichen nämlich nicht nur die Korrektur funktioneller und ästhetischer Abweichungen. Vielmehr unterstützen sie auch die psychosoziale Stabilität und Persönlichkeitsentwicklung. Als wesentliche Aufgaben können hier vor allem folgende genannt werden:

- Überwachen des Zahnwechsels, der Okklusionsentwicklung und des Kiefer- und Gesichtswachstums (Abb. 2a–c)

- Vermeiden bzw. Erkennen orofazialer muskulärer Dysbalancen (Abb. 3)

- Identifizieren schädlicher Gewohnheiten im Mundbereich (Habits; Abb. 4a–d)

Umsetzung präventiver Maßnahmen: Hindernisse und Herausforderungen

Die tatsächliche Umsetzung präventiver Konzepte wird durch mehrere Faktoren erschwert. Neben oftmals unzureichender interdisziplinärer Zusammenarbeit mangelt es häufig an standardisierten Konzepten, die die Integration von Prävention in die allgemeine Gesundheitsversorgung ermöglichen können. Des Weiteren bestehen oft Informationsdefizite hinsichtlich der Optionen und des optimalen Zeitpunktes kieferorthopädischer Interventionen. Im Rahmen einer gezielten Aufklärung über die Vorteile präventiver Konzepte müssen aber auch Vorbehalte abgebaut und Akzeptanz gefördert werden.

Lösungsansätze für eine effektivere Implementierung

Ein wirksamer Präventionsansatz sollte zusätzlich zu dem erfolgreichen zahnärztlichen Prophylaxeprogramm mehrere Komponenten beinhalten. Dazu zählen vor allem

- die Einführung eines standardisierten kieferorthopädischen Screenings – idealerweise zum Schulbeginn

- der Aufbau interdisziplinärer Netzwerke, bestehend aus Kinderärzten, Zahnärzten, Kieferorthopäden, Logopäden, HNO-Ärzten, Psychologen und weiteren Akteuren

- Maßnahmen zur Stärkung der Elternkompetenz

- eine gezielte Öffentlichkeitsarbeit zur Aufklärung über die Bedeutung orofazialer Gesundheit

Fazit

Nicht zuletzt dank systemischer Kariesprophylaxe hat ein Teilbereich der zahnmedizinischen Prävention in den letzten Jahrzehnten deutliche Fortschritte erzielen können. Ungeachtet dessen bleibt jedoch die Überwachung und Steuerung der orofazialen Entwicklung ein nach wie vor unterrepräsentierter Bereich. Auch im Hinblick auf seine psychosoziale Bedeutung wäre eine Stärkung dringend wünschenswert. Das in diesem Artikel vorgestellte 3-Säulen-Modell verknüpft verhaltens- und verhältnispräventive Maßnahmen, die gemeinsam nicht nur die mundgesundheitsbezogene Lebensqualität nachhaltig verbessern, sondern perspektivisch auch zu einer Senkung der Gesundheitskosten beitragen können.

Eine gezielte integrative Förderung von Mundgesundheit und orofazialer Entwicklung kann Kindern und Jugendlichen in dieser Hinsicht einen guten und gesunden Start ins Leben ermöglichen– mit einem Lächeln. STARTING-WITH-A-SMILE!