Oralchirurgie 04.01.2016

Vermeidung von Knochentaschen bei Weisheitszahn-Osteotomien

share

Der vorliegende Artikel erläutert die Möglichkeit, Knochentaschen bei Weisheitszahn-Osteotomien durch einen Flapless-Zugang zu vermeiden. Zur Auffüllung wird dafür ein in situ aushärtendes Biomaterial hinzugezogen, um eine verzögerte Wundheilung sowie möglich entstehende dauerhafte parodontale Problemzonen zu vermeiden. Das neuartige Konzept wird weiterhin an einem Fallbeispiel erläutert.

Die Entfernung von unteren Weisheitszähnen im Sinne einer lateralen Osteotomie nach Bildung eines Mukoperiostlappens hat seit vielen Jahrzehnten praktisch keine wesentliche Veränderung erfahren. Die Maxime lautet: Auf etwas weniger oder mehr Knochen kommt es doch nicht an, sofern der Zahn rasch und (auf den ersten Blick) ohne Komplikationen entfernt werden kann. Allerdings ist hinlänglich bekannt, dass die Bildung von Knochentaschen nach der Osteotomie oft eine verzögerte Wundheilung und nicht selten auch dauerhafte parodontale Problemzonen distal des verbliebenen zweiten Molaren auslösen kann. Ist die Nachbehandlung mit Drainagestreifen für den Patienten noch nachvollziehbar, so bedeutet die Defektbildung im Osteotomiebereich im Zusammenhang einer freiliegenden Wurzel des zweiten Molaren oder einer Weichteiltasche in dieser Region eine deutliche Beeinträchtigung des Behandlungserfolges und eine wesentliche Verschlechterung der Spätprognose des Nachbarzahnes. Es sollte also von vornherein Behandlungsziel sein, die Bildung temporärer und selbstverständlich auch definitiver Knochentaschen durch geeignete Maßnahmen zu verhindern.

Vor vier Jahren haben wir in dieser Zeitschrift über die endoskopische Technik berichtet, die es erlaubt, einen lateralen Zugang zum unteren Weisheitszahn mittels Lappenbildung und Osteotomie ganz zu vermeiden, auf diese Weise den Knochenverlust zu reduzieren und die Deperiostierung auf den okklusalen Aspekt des Kiefers zu beschränken. Die hierdurch mögliche Erhaltung von strukturell wichtigen Knochenwänden erlaubt es nun, die Frage der retromolaren Taschenbildung neu zu überdenken und mit einem modifizierten therapeutischen Vorgehen in Angriff zu nehmen. In diesem Zusammenhang ist die aus anderen Kieferregionen bekannte Socket Präservation ein Verfahren bzw. eine Option, die primär geeignet erscheint, auch im Bereich der Weisheitszähne bei einer ausschließlich okklusalen Präparationsweise den dort entstehenden Defekt zu schließen, um bereits im primären Eingriff eine restitutio ad integrum anzustreben.

Fallbeschreibung

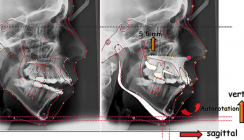

Das neuartige Konzept soll am Beispiel eines Fallberichtes im Einzelnen erläutert werden. In der Abbildung 1 ist die präoperative Situation eines Zahnes 38 dargestellt, bei dem eine minimalinvasive Entfernung mit der inward fragmentation technique (IFT) geplant war.1 Man erkennt auf dem Ausschnitt in der Panoramaschicht einen horizontal verlagerten Zahn 38. Die transversalen Schichten zeigen eine lingual orientierte Wurzel mit enger Lagebeziehung zum Nervenkanal. Im koronaren Bereich hat der impaktierte Weisheitszahn mit einer lateralen Kronenfläche das Knochenniveau erreicht. Im klinischen Bild ist die Verlagerung erkennbar, lediglich die distale Kronenfläche ist okklusal sichtbar, ein spontaner Durchbruch ist ausgeschlossen, ebenso eine konventionelle Extraktion mit Zange oder Hebel.

Ausgehend von der durchgebrochenen Kronenfläche wird durch lokale Mobilisierung der Schleimhaut unter Einbeziehung des bukkalen Sulkus am Zahn 37 ähnlich der Envelop-Technik die Okklusalfläche des Zahnes 37 unter Einbeziehung des unmittelbar okklusal angrenzenden Knochenabschnittes exponiert. Die weitere Präparation erfolgt unter Sicht mit einem Stützendoskop auf das Operationsfeld (Abb. 3). Stützendoskope verschiedenen Durchmessers ermöglichen eine variable Beobachtung des Operationsfeldes durch eine Platzierung in unmittelbarer Nähe des Präparationsortes. In der Regel wird zunächst von distal die Zahnoberfläche beim Anlegen einer zentralen Kavität auf dem Beobachtungsmonitor dargestellt. Bei fortschreitender Präparationstiefe wird ein Stützendoskop in den Furkationsbereich eingesetzt, bei Bedarf kann in der Tiefe der Knochenkavität zur Identifizierung von kritischen Strukturen wie Wurzelresten oder zur Kontrolle des N. alveolaris inferior eine endoskopische Untersuchung mit Optiken kleineren Durchmessers ggf. unter Immersion erfolgen. Somit kann zu jedem Zeitpunkt ohne lateralen Zugang eine zuverlässige Übersicht auf das intraalveoläre Operationsfeld gewonnen werden.

Abbildung 4a zeigt die Situation nach Schaffung einer zentralen Kavität am Übergang von Krone zur Wurzel des horizontal verlagerten Zahnes: Die Krone (K) ist von der Wurzel (W) bereits weitgehend separiert. Es ist erkennbar, dass die Separation auf der bukkalen und oralen Seite (Pfeile) bereits abgeschlossen ist, im zentralen Abschnitt ist jedoch noch eine Schmelzbrücke (B) erkennbar, die anschließend durchtrennt wird. Der Bereich einer follikulären Zyste (Zy) ist zwischen der Krone (K) und der bukkalen Wand deutlich sichtbar. Nach Durchtrennung der Schmelzbrücke (B) können Krone (Abb. 4b) und Wurzel (Abb. 4c) separat nach okklusal entnommen werden. Es resultiert eine leere Alveole (Abb. 4d), in der im oberen Bildabschnitt noch die Zystenwand erhalten ist, letztere wird unter Sicht entfernt. Krone und Wurzel (Abb. 4e) werden anschließend auf Vollständigkeit überprüft.

Nach Revision der Alveole wird der Defekt mit easy-graft® CLASSIC (Sunstar) gefüllt (Abb. 5a), sodass der vom Weisheitszahn ursprünglich eingenommene Raum ausgefüllt wird. Dies ist nur deshalb möglich, weil die bukkale Wand erhalten werden konnte, sodass eine Retention für das in situ aushärtende Material entsteht. Abbildung 5 zeigt die vollständige Füllung der Alveole. Durch zwei Einzelknopfnähte kann die Wunde primär verschlossen werden.

Eine postoperative DVT-Untersuchung nach drei Monaten zeigt, dass die Kieferform insgesamt nicht verändert ist, insbesondere konnte die kräftige bukkale Kompakta angrenzend an die Alveole in ganzer Höhe erhalten bleiben. Eine knöcherne Taschenbildung ist nicht erkennbar, vielmehr ist die noch erkennbare Alveole bis zur marginalen Zone mit mineralisiertem Gewebe ausgefüllt.

Diskussion

Der hier gezeigte Fall ist ein Beispiel für eine Situation, bei der auch bei vollständiger Freilegung der Krone eine Separation des Weisheitszahnes zur Zahnentfernung nicht vermieden werden kann. Die relativ weit linguale Lage würde bei konventionellem Vorgehen eine bukkale Osteotomie von ca. 6 bis 8 mm erfordern, um für die Trennung der Krone einen ausreichenden Zugang zu schaffen. Diese Trennung kann bei klassischem Vorgehen ausgehend von der bukkalen Kronenfläche nur bis etwa 2/3 des Kronendurchmessers erfolgen, um eine Verletzung des Mundbodens sicher zu vermeiden, insofern ist nur eine okklusal und bukkal gerichtete Luxation des fragmentierten Kronenteils möglich. Bei lingualer Lage und bestehenden Unterschnitten muss unter Umständen mit Schwierigkeiten bei der Luxation der Krone gerechnet werden, wenn die Fragmentierung und Luxation nach bukkal und okklusal nicht sofort gelingt. Die Alternative einer längs gerichteten Spaltung des Zahnes mit Mobilisierung von kombinierten Kronen-Wurzel-Fragmenten erfordert demgegenüber eine sehr präzise Schnittführung in den Furkationsbereich, die ohne direkte Einsicht in die zu durchtrennende Zahnregion bei nervnaher Lage nicht ohne Risiko ist.

Im Vergleich zu den genannten Separationstechniken ist der endoskopisch unterstützte Zugang zum Pulpenboden und zur Furkation bei okklusalem Zugang mit optischen Hilfsmitteln unproblematisch und übersichtlich. Die einwärts gerichtete Mobilisation (inward fragmentation) erfordert eine raumschaffende Kavität mit vollständiger Durchtrennung des Zahnes. Während das Anlegen der Kavität zunächst von okklusal mit Fräsen und Rosenbohrern erfolgt, sind zur Präparation der äußeren Schmelzränder in Richtung auf die Alveolenwände diamantierte Kugelschleifkörper mit 3 bis 5 mm Durchmesser erforderlich, da sie in Kontakt mit Weichgewebe aus dem Zahn oder Knochen keine wesentliche Schädigung hinterlassen. Die Präparation ist allerdings etwas zeitraubender. Die raumschaffende Präparation als Erweiterung der initialen okklusal erzeugten Kavität und die von dort ausgehende sagittale Kronenseparation wird in Kenntnis des Röntgenbefundes bis zur basalen Begrenzung der Krone resp. bis zur Furkation mit konventionellen Kugelfräsen erfolgen. Die lingualen und die kanalnahen Bereiche der verlagerten Molaren müssen stets mit diamantierten Kugelfräsen größeren Durchmessers präpariert werden. Dieses Vorgehen ist – insbesondere lingual – sehr sicher, da eine Freilegung des lingualen Periostes bei diamantierten großen Schleifkörpern eine Schädigung des N. lingualis praktisch nicht auftreten kann. Im Gegensatz dazu kann durch Lindemannfräsen oder Rosenbohrer im Mundbodenbereich ein erheblicher iatrogener Schaden angerichtet werden, sofern eine unbeabsichtigte Perforation der lingualen Kortikalis ohne perfekte Sicht auf das OP-Feld erfolgt ist.

Dass der bukkale Knochenverlust wesentlich reduziert werden kann, ist ein erwünschter Effekt des okklusalen Zuganges. Nimmt man an, dass bei einer konventionellen Entfernung von unteren Molaren die Exposition zumindest der Krone, oftmals jedoch auch noch weitergehende Exposition der Zahnwurzel erforderlich wird, ist die hierdurch verursachte Höhenreduktion bezogen auf die Zahnlänge mit einem Defekt von ca. 8 bis 9 mm verbunden, dies entspricht der Kronenhöhe bis in den Furkationsbereich.

Die hier gezeigte Methode erlaubt es also, relativ risikoarm gezielt Zahnanteile schrittweise durch Einwärtsfragmentierung und okklusale Fragmententnahme zu entfernen, ohne dabei eine nennenswerte bukkale Knochenabtragung und bukkale Lappenbildung zu benötigen, und zwar mit adäquater Sicherheit im Bereich der lingualen Knochenwand. Es resultiert also ein der Zahnform entsprechender Hohlraum, der allerdings postoperativ ähnlich wie nach konventionellem Vorgehen eine Tendenz zur Bildung einer Knochentasche aufweisen kann, sofern er nicht angemessen verschlossen wird. Hier hat die Anwendung von in situ härtendem Material in den uns vorliegenden Behandlungsfällen sehr positive Resultate gezeigt. In einer prospektiven Studie, deren Ergebnisse derzeit ausgewertet werden, deutet sich an, dass unter Verwendung von easy-graft® CLASSIC als ein rigider Wundverband eine postoperative Taschenbildung weitgehend vermieden werden kann. Dies wurde im vorliegenden Fall anhand der DVT-Untersuchung deutlich. Der gesamte Raum der ehemaligen Alveole hat sich unter Anwendung des Knochaufbaumaterials mineralisiert, eine pathologische Taschenbildung trotz der perikoronaren Zyste wurde vermieden.

Eine vollständige Auffüllung sollte nur mit einem Material erfolgen, das vollständig resorbierbar ist, um die Knochenarchitektur langfristig nicht zu beeinträchtigen. Nicht resorbierbares Hydroxylapatit, das in der Vergangenheit hier verwendet wurde, könnte grundsätzlich die Stabilität des Knochenregenerates negativ beeinflussen und sollte deshalb nicht eingesetzt werden.

Auch ein direkter Kontakt von Partikeln mit dem Gefäßnervenbündel ist aus systematischen Erwägungen heraus zu vermeiden. Hier liegen ebenfalls bereits frühe Mitteilungen vor, dass ggf. Parästhesien auftreten können. Sollte deshalb bei einer Enukleation eines Weisheitszahnes ein freiliegender Nerv beobachtet werden, so muss zwischen das Augmentat und das Gefäßnervenbündel ein Interponat, z. B. aus Kollagenschwamm o. ä., eingebracht werden, um eine direkte mechanische Schädigung ausschließen zu können.

Das in situ aushärtende Material sollte die Funktion übernehmen, einen rigiden Abschluss der leeren Alveole zur Mundhöhle zu schaffen und als Basis für den Weichteilverschluss dienen. Es kann abschließend noch nicht beurteilt werden, ob ein geringfügiges Freiliegen von Biomaterial, wie in anderen Kieferregionen vom Hersteller angegeben, im Verlauf ohne primären Verschluss nachteilig wäre. Aus chirurgischer Sicht sollte, wo immer möglich, ein Annähern der Alveolenwundränder erfolgen, ohne allerdings durch ausgedehnte Mobilisierung einen primären Verschluss erzwingen zu wollen.

Abschließend sei erwähnt, dass eine postoperative Blutung durch die Anwendung des easy-graft® CLASSIC-Materials durch Stabilisierung der Wunde unterstützt wird und somit die Gefahr, bei bestehenden hämorrhagischen Diathesen eine Nachblutung zu induzieren, durch die kombinierte Anwendung von Flapless-Chirurgie und primärer Defektfüllung nachhaltig reduziert werden kann.

Schlussfolgerung

Die endoskopisch assistierte Weisheitszahnoperation über einen okklusalen Zugang mit nachfolgender Defektfüllung ermöglicht es, bei verlagerten Zähnen ohne relevante Defekte der bukkalen oder lingualen Wand eine vollständige Regeneration des Knochendefektes zu erzielen. Damit wird für einen Standardeingriff in der zahnärztlichen Chirurgie eine Restitutio ad integrum ermöglicht. Das Flapless-Konzept erlaubt, in allen Kieferregionen Zähne nach diesem Prinzip zu entfernen, ohne bukkale Knochenverluste zu verursachen.

Co-Autoren: Dr. Victor Beltrán, Carolina Leiva Hernández

Hier finden Sie eine ausführliche Literaturliste.