Endodontologie 28.02.2011

Aktuelle Trends der Wurzelspitzenresektion

share

Die Wurzelspitzenresektion stellt eine seit Langem allgemein praktizierte und anerkannte Methode der chirurgischen Zahnerhaltung dar. Sie wurde im Jahre 1880 von Farrar erstmalig beschrieben und von Partsch 1898 in die wissenschaftliche Zahnmedizin eingeführt und systematisch untersucht (Partsch 1898).

Als Wurzelspitzenresektion wird allgemein die operative Kürzung der Wurzelspitze nach Schaffung des operativen Zuganges durch den Knochen mittels Osteotomie mit oder ohne gleichzeitige Wurzelfüllung mit oder ohne retrograden Verschluss bezeichnet (Kunkel et al. 2007). Vorrangiges Therapieziel ist dabei die Ausheilung einer bestehenden pathologischen Veränderung im periapikalen Bereich und damit die Erhaltung des Zahnes in seiner Funktion (Kunkel et al. 2007). In den letzten Jahren wurde die Wurzelspitzenresektion allgemein unter dem Begriff der Endochirurgie subsumiert und durch zunehmende Verbreitung des Operationsmikroskops und der Etablierung mikroinvasiver Techniken dem Gebiet der Mikrochirurgie zugerechnet.

Indikation

Die Indikationen zur Wurzelspitzenresektion wurden in der Leitlinie Wurzelspitzenresektion im Jahr 2007 im Auftrag der Deutschen Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie und der Zahnärztlichen Zentralstelle Qualitätssicherung in einem nominalen Gruppenprozess neu erarbeitet und sind in den Tabellen 1 und 2 wiedergegeben. Ziel der Leitlinie war die Verbesserung der Versorgungsqualität durch Reduzierung möglicher Komplikationen sowohl aus erfolgloser orthograder endodontischer Primärbehandlung oder Revision als auch infolge vermeidbarer chirurgisch-endodontischer Behandlung (Kunkel et al. 2007).

| Indikationen zur WSR nach Leitlinie Wurzelspitzenresektion |

|

Tab.1: Indikationen zur WSR nach Leitlinie Wurzelspitzenresektion (kunkel et al. 2007).

| Mögliche Indikationen zur WSR nach Leitlinie Wurzelspitzenresektion |

|

Tab.2: Mögliche Indikationen zur WSR nach Leitlinie Wurzelspitzenresektion (kunkel et al. 2007).

Gerade bei der Beurteilung von etwaigen Haftungsansprüchen bei zivilrechtlichen Auseinandersetzungen sind Leitlinien bzw. wissenschaftliche Stellungnahmen der medizinischen Fachgesellschaften zunehmend ins juristische Interesse gerückt. Da bekannt ist, dass Leitlinien häufiger von Juristen als von Ärzten eingesehen werden, sollten im Falle eines Zivilstreites diese durch den Sachverständigen im zahnärztlichen Gerichtsgutachten Berücksichtigung finden (Brauer et al. 2008). Daher ist auch die Kenntnis der wissenschaftlichen Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) zur Revision einer Wurzelkanalbehandlung unabdingbar, die den Verzicht auf eine orthograde Revision und die Entscheidung für einen rein apikal-chirurgischen Eingriff nur dann als sinnvoll erachtet, wenn auf orthogradem Wege ein ausreichender Zugang in das endodontische System oder eine Verbesserung des Zustandes auf orthogradem Wege nicht möglich/wahrscheinlich erscheint (Hülsmann und Weiger 2004) (Abb. 1).

Präoperative Diagnostik und Aufklärung

Neben der Anamnese und der klinischen Inspektion erfolgt vor dem chirurgischen Eingriff entsprechende Röntgendiagnostik, die eventuell mit der Darstellung in einer weiteren Ebene ergänzt wird. Die Wurzelspitzenresektion ist zumeist ein elektiver und somit terminierbarer Eingriff. Daher sollte besonderer Wert darauf gelegt werden, den Patienten über Indikation, Alternativen, Ablauf der Behandlung, Risiken, typische Komplikationen, Erfolgsaussichten und Kosten in ausreichender und laienverständlicher Form aufzuklären und dies auch entsprechend zu dokumentieren. Grund hierfür ist, dass von Patientenanwälten im Falle einer zivilrechtlichen Auseinandersetzung scheinbar routinemäßig infrage gestellt wird, ob der Aufklärungspflicht Genüge getan wurde (Brauer 2008).

Operativer Zugang

Neben der klassisch bogenförmigen Schnittführung nach Partsch (Abb. 2) und der marginalen Schnittführung zur Bildung des Mukoperiostlappens bzw. der Exploration der Wurzelspitze ist eine submarginale Inzision innerhalb der keratinierten Gingiva gelegene Schnittführung möglich. Darüber hinaus sind eine Reihe weiterer Techniken, beispielsweise eine submarginale Schnittführung mit senkrechter Entlastung (Happe und Günther 2006) oder auch Kombinationen aus einem koronalen Spalt- und einem apikalen Volllappen beschrieben („papilla base incision“), die ästhetisch günstigere Resultate liefern sollen (Velvart 2002). Die häufig angewendete, marginale Schnittführung führt auch bei schonender Operationstechnik zu einer Abnahme der Interdentalpapille (Velvart et al. 2004). Ziegler et al. empfehlen gerade auch für das Frontzahngebiet diese marginale Schnittführung (Ziegler et al. 2002). Im Unterkieferfrontzahngebiet kann auch die „umgekehrt“ bogenförmige Schnittführung angewendet werden. Erfahrungsgemäß sollte sich die Schnittführung vor allem an dem zu erwartenden, klinischen Befund sowie den anatomischen Gegebenheiten orientieren. Dabei sind eine Schnittführung im 45-Grad-Winkel zum Knochen, am Stück ausgeführt, sowie mikrochirurgisches Instrumentarium zur atraumatischen Mobilisierung des Mukoperiostlappens und atraumatisches Nahtmaterial geringer Stärke Garant für ein ästhetisches Ergebnis (Happe und Günther 2006, Velvart und Peters 2005).

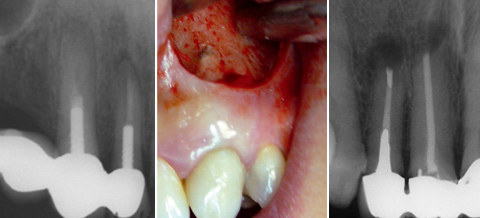

Abb.1: Indikation zur retrograden WSR an 13 und 12.- Abb.2: Exploration des Periapex an 23 mit klassischem Bogenschnitt nach Partsch.- Abb.3: Post-operativer Zahnfilm. Retrograde WSR an 12 und orthograde WSR an 11.

Resektion der Wurzelspitze

Nach abtragender Osteotomie der vestibulären Kortikalis oder Bildung eines kleinen Knochendeckels, gegebenenfalls bei unteren Molaren mithilfe der modifizierten Trepandeckelmethode (Büchter et al. 2002), wird die Wurzel um etwa 3mm reseziert, um bakteriell besiedelte, akzessorische Seitenkanälchen, die für das Scheitern der konventionellen Wurzelbehandlung verantwortlich gemacht werden, zu entfernen (Tronstad 2003). Die eigentliche Resektion der Zahnwurzel erfolgt dann mit der präparativen Methode oder der fräsenden Technik.

Aus heutiger Sicht ist es unerlässlich mit ausreichender Lichtquelle und Lupenbrille zu arbeiten bzw. es empfiehlt sich der Einsatz des Operationsmikroskops. Auch die Anwendung des Endoskops ist in der Literatur beschrieben und liefert nach Einjahreskontrolle eine hohe Erfolgsrate (Fillipi et al. 2006). Das Endoskop fungiert dabei im Gegensatz zum Operationsmikroskop intraoperativ nur zur Kontrolle relevanter Arbeitsschritte. Das Operationsmikroskop ermöglicht demgegenüber eine variable Vergrößerung bei optimaler Sicht, lässt eine klare Differenzierung zwischen Zahn und Knochen zu und führt zu einer hohen Erfolgsrate (Frecot und Lambrecht 2002). Ein Anfärben der Resektionsfläche mit Methylenblau ist eine zusätzliche Möglichkeit, um verbliebenes Weichgewebe zu erkennen und gezielt entfernen zu können sowie etwaige Frakturen sicher auszuschließen (Fillipi et al. 2006, Happe und Günther 2006).

Retrograde Wurzelfüllung

Nach visueller Inspektion der vorhandenen Wurzelfüllung mit Vergrößerungshilfen auf Dichtigkeit am Resektionsquerschnitt wird häufig eine retrograde Wurzelspitzenresektion notwendig (vgl. auch Abb. 3). Bei der retrograden Wurzelspitzenresektion ist der Mikromotor inzwischen von ultraschallbetriebenen Geräten mit diamantierten Mikrospitzen, sogenannter Retrotips, die auch in schwierig zugänglichen Regionen eine achsengerechte, richtig dimensionierte Präparation der retrograden Kavität gewährleisten, nahezu abgelöst worden (Schultz et al. 2005). Diese sind entsprechend abgewinkelt und in unterschiedlichen Größen bzw. Längen von einigen Firmen erhältlich. Als Vorteil ist gegenüber dem Mikromotor die Schonung des Knochens durch den minimalinvasiven Zugang anzuführen. Eine starke Wurzelabschrägung erübrigt sich. Dadurch werden weniger Dentintubuli freigelegt und das Risiko von Perforationen minimiert. Bezüglich des Materials der retrograden Wurzelfüllung sei lediglich wiedergegeben, dass in der neueren Literatur besonders die Anwendung von Mineral-Trioxid-Aggregat gute Ergebnisse hinsichtlich der Obturation zeigt (Favieri et al. 2008, Schultz et al. 2005). Eine adäquate Blutstillung lässt sich mit Wasserstoffperoxid getränkten Tupfern oder auch mit Eisensulfat erreichen. Eisensulfat sollte anschließend wieder sorgfältig aus dem Operationsgebiet entfernt werden. Eine gezielte Entfernung des Smearlayers kann zusätzlich mit EDTA-Gel erfolgen. Nach Einbringen der Wurzelfüllung mit entsprechendem Instrumentarium und Kontrolle der Wurzelfüllung erfolgt ein spannungsfreier, dichter Wundverschluss mit monophilem, nicht resorbierbarem Nahtmaterial geringer Stärke. Einige Fäden können zumeist bereits nach drei Tagen entfernt werden. Die jüngst in der Literatur angegebenen, geradezu euphorischen Erfolgsraten von bis zu 90% nach Wurzelspitzenresektion übersteigen durch zunehmend mikrochirurgisch orientierte Operationsprotokolle und neu entwickelte Materialien deutlich die klassischerweise angegebenen Erfolgsraten von 60 Prozent (Chandler und Koshy 2002, Hepworth und Friedmann 1997). Auch regenerative Verfahren finden gerade bei Verlust der bukkalen Knochenlamelle zunehmend Anwendung (Britain et al. 2005). Diese Entwicklungen machen deutlich, dass weder die konventionelle Endodontologie noch die enossale Implantologie die Wurzelspitzenresektion obsolet werden lässt. Die Wurzelspitzenresektion nimmt nach wie vor einen berechtigten, festen Platz im Therapiespektrum der modernen Zahnheilkunde ein.

Fazit

Es ist zu konstatieren, dass die Wurzelspitzenresektion zum Therapiespektrum einer modernen, evidenzbasierten Zahnheilkunde gehört. Die Indikation zur Wurzelspitzenresektion sollte stets kritisch gestellt und gegebenenfalls dem Revisionsversuch oder im Einzelfall auch der Extraktion des betreffenden Zahnes der Vorzug gegeben werden. Die Therapieentscheidung muss sich hierbei an der Leitlinie Wurzelspitzenresektion orientieren. Eine Wurzelspitzenresektion ist ein chirurgischer, mitunter kunstvoller Eingriff, der von einem versierten Operateur durchgeführt werden sollte. Das Arbeiten mit Lupenbrille bei ausreichender Ausleuchtung des OP-Gebietes oder im Idealfall der Einsatz des Operationsmikroskops verbessern das klinische Endergebnis enorm und sollten heutzutage selbstverständlich sein. Neben der Schaffung der dichten Resektionsfläche steht zunehmend das erzielte Weichgewebsergebnis im Vordergrund. Nach wie vor stellt eine Wurzelspitzenresektion den letzten Erhaltungsversuch eines Zahnes dar. Die Operation sollte daher knochenschonend bewerkstelligt werden. Dies lässt im Falle eines Misserfolges die Option einer späteren Implantation zu.

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Autoren: Dr. med. dent. Hans Ulrich Brauer, M.A, Dr. med. Dr. med. dent. AlbrechtFoernzler/Esslingen

Seitenanfang