Endodontologie 08.05.2014

Reziproke Aufbereitung – Ist die Zeit der Instrumentenbrüche vorbei?

share

Tendenziell zeigt sich, dass reziproke Instrumente nicht nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen, sondern auch zu deren Revision genutzt werden können. Von Dr. Mauro Amato, Universität Basel, Schweiz.

Im Rahmen des diesjährigen Kongresses der Schweizerischen Gesellschaft für Endodontologie SSE wurde auch über die aktuellen Erkenntnisse reziproker Aufbereitungssysteme referiert. Neben meinem Referat über die Aufbereitung zeigte Dr. Klaus Neuhaus im Anschluss erste Resultate wissenschaftlicher Arbeiten zur Revision von Wurzelkanalfüllungen mittels RECIPROC-Instrumenten.

Die reziproke Bewegung ist nicht neu

Die reziproke Bewegung ist in der Aufbereitung von Wurzelkanälen keine Neuerfindung. Sie basiert auf der Balanced-Force-Technik, die Roane in seiner Publikation 1985 beschrieben hatte.1 In seiner Arbeit zitiert er einige Studien, welche Frakturen der damals noch standardmäßig eingesetzten Edelstahlinstrumente beschreiben. Durch die ausschließlich drehende Arbeitsweise der Instrumente im Kanal kam es häufig zum Bruch der Feilen. Um diesen Frakturen entgegenzuwirken, überlegte sich Roane, dass nach einer Rotation im Uhrzeigersinn eine Bewegung im Gegenuhrzeigersinn zur Entlastung des Instrumentes erfolgen sollte. Er konnte zeigen, dass mit seiner Aufbereitungstechnik weniger Frakturen erfolgten. Dies war aber nicht der einzige Vorteil der Balanced-Force-Technik. Durch die alternierende Arbeitsweise der Instrumente konnte zudem die Kanalanatomie gekrümmter Kanäle besser beibehalten werden.

Spili et al. beschrieben 2005, dass Instrumentenbrüche auch in der NiTi-Zeit weiterhin ein Problem darstellen. Bei knapp 8.500 Fällen, die von Spezialisten mit Hand- oder maschinellen Techniken aufbereitet wurden, kam es in 3,3 Prozent der Fälle zu Instrumentenbrüchen.2 Werden ausschließlich maschinelle rotierende NiTi-Instrumente berücksichtigt, so kann sich die Frakturrate laut Literatur auf bis zu 5 Prozent erhöhen.

Instrumentenfraktur

Bei dem Bruch von Feilen werden zwei Frakturarten unterschieden: Die Torsionsfraktur tritt auf, wenn die Instrumentenspitze im apikalen Teil des Wurzelkanals blockiert, der koronale Anteil jedoch weitergedreht wird. Dabei kommt es zu einer plastischen Verformung, die bis zum Bruch des Instruments führen kann. Diese Art von Frakturen kann durch die Verwendung drehmomentgesteuerter Motoren verhindert werden.

Durch die individuelle Einstellung des Drehmomentes für jede Feile erkennt der Motor, wann die Kraft auf das Instrument zu groß wird und kann durch den Stopp und einer rückläufigen Bewegung den Bruch meist verhindern.

Eine größere Herausforderung stellt die Ermüdungsfraktur dar. Durch die Mehrfachverwendung der Instrumente und die Rotation der Feilen in stark gekrümmten Kanälen kommt es zu einer Ermüdung der Metallstruktur, bis das Instrument letztendlich bricht.

Neuere Studien haben das Risiko von Ermüdungsfrakturen rotierender Instrumente mit reziprok arbeitenden Instrumenten verglichen. Gavini et al. untersuchten 2012 in einem standardisierten gekrümmten Kanal aus Metall die Zeit und die Anzahl Drehungen, bis das Instrument durch zyklische Ermüdung brach.3 Dazu verwendete er jeweils eine Feile mit der ISO-Größe 25 und einem Taper von acht Prozent, welche er bei gleicher Geschwindigkeit in einer Gruppe rotierend und in der anderen reziprok bis zum Bruchdrehen ließ. Eine reziprok arbeitende Feile konnte mehr als doppelt so lange im simulierten Kanal drehen, als wenn sie rotierend benutzt wurde. Die Autoren kamen zum Schluss, dass die reziproke Bewegung die zyklische Ermüdung signifikant vermindert. Diese Ergebnisse wurden durch eine weitere Untersuchung von Kim et al. 2012 mit einem ähnlichen Studienaufbau bestätigt. Kim verglich die reziprok arbeitenden Feilen RECIPROC R25 und WaveOne Primary mit der rotierenden Feile ProTaper F2.4 Auch hier zeigten die reziproken Instrumente eine signifikant verringerte zyklische Ermüdung im Vergleich zum untersuchten rotierenden Instrument.

Nach dem heutigen Wissensstand kann also geschlussfolgert werden, dass die reziproke Arbeitsweise die Instrumente widerstandsfähiger gegen Ermüdungsfrakturen macht. Mit der vom Hersteller empfohlenen Einmalverwendung der reziproken Instrumente wird eine weitere Maßnahme getroffen, den Ermüdungsbrüchen vorzubeugen. Die schwierige Reinigung und die Sterilisation benutzter Instrumente können die Materialeigenschaften verändern und die Schneideleistung verschlechtern. Eine vorangegangene Ermüdung ist gebrauchten Instrumenten nicht anzusehen.

Aufbereitung

Eine noch unveröffentlichte Untersuchung der Universität Basel zeigt, dass die Aufbereitung simulierter gekrümmter Kanäle mit reziproken Instrumenten im Vergleich zu einem rotierenden System keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Kanalzentrierung aufweist. Dies gilt sowohl für die Proben, die von einem erfahrenen Endodontologen aufbereitet wurden, aber auch für die einer endodontisch unerfahrenen Studentin. Daraus kann man schließen, dass sowohl das rotierende als auch das reziproke System für einen ungeübten Nutzer einfach anzuwenden ist.

Bei der Aufbereitungszeit zeigten sich allerdings Unterschiede zwischen dem geübten und dem ungeübten Anwender. Die Studentin brauchte für die Aufbereitung mit dem rotierenden System deutlich länger als mit dem reziproken System. Keine statistisch bedeutenden Unterschiede ergaben jedoch die Messerwerte bei der Aufbereitung mit dem reziproken System zwischen den Anwendern. Die Studentin war somit in der Aufbereitung von Plastikblöcken mit den reziproken Feilen vergleichbar schnell wie ein erfahrener Endodontologe.

Die kurze Aufbereitungszeit mit reziproken Instrumenten wurde auch in einer Publikation von Bürklein et al. im 2013 beschrieben.5

Cracks

Aktuelle Studien untersuchten, ob es mit maschinellen Aufbereitungssystemen und insbesondere mit reziproken Instrumenten zur Induktion von Mikrorissen im Dentin während der Aufbereitung kommt. Dabei hat eine Arbeit aus Münster im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt.6 Unterkieferfrontzähne wurden mit zwei rotierenden und zwei reziproken Systemen aufbereitet. Nach der Aufbereitung wurden die Zähne horizontal geschnitten und auf Risse im Dentin untersucht. Alle in der Studie verwendeten Systeme verursachten Risse in der Wurzelkanalwand während der Aufbereitung. Die Zähne, welche mit reziproken Systemen aufbereitet wurden, wiesen allerdings signifikant mehr Cracks auf. Die reziproke Arbeitsweise wurde in dieser Publikation folglich infrage gestellt.

Weitere Studien, welche die Bildung von Cracks bei der Kanalaufbereitung untersuchten, zeigten aber teilweise andere Resultate. Eine Studie von Liu et al. 2013 mit einem ähnlichen Studiendesign stellte fest, dass rotierende Feilen mehr Risse an Unterkieferfrontzähnen induzierten als ein reziprokes System.7 Eine Publikation an Unterkiefermolaren zeigte, dass das Risiko für Mikrorisse bei der Handaufbereitung am kleinsten ist. Das rotierende System wies hingegen ein doppelt so hohes Risiko für Microcracks auf wie das untersuchte reziproke System.8

Versucht man den heutigen Wissensstand über die Induktion von Rissen durch reziproke Systeme zusammenzufassen, kann durch die sehr heterogene Studienlage keine definitive Aussage getroffen werden. Allerdings ist sicherlich Vorsicht geboten, wenn Zähne mit grazilen Wurzeln mit großen reziproken Feilen aufbereitet werden. Dies zeigt vor allem die erste der genannten Studien, bei der die Unterkieferfrontzähne mit nur einer 40/06 reziproken Feile bearbeitet wurden.6

Debrisüberpressung

Die Überpressung von Debris über den Apex wird oft mit postoperativen Schmerzen in Verbindung gebracht. Drei In-vitro-Untersuchungen, welche die Extrusion von Debris mit reziproken Instrumenten gemessen haben, zeigen auch hier untereinander widersprüchliche Resultate. Bürklein und Schäfer beschreiben in ihrer Publikation, dass eine fast doppelt so große Menge an Debris mit reziproken Instrumenten überpresst wird als mit rotierenden Systemen.5 Eine jüngere Untersuchung mit zwei rotierenden Aufbereitungssystemen (ProTaper und Revo-S), der Self Adjusting File (SAF) und dem reziproken System RECIPROC, stellte bei keinem der Systeme einen signifikanten Unterschied in der Menge des überpressten Debris fest.9 Tinoco und seine Arbeitsgruppe zeigten in ihrer Studie, dass mit einer rotierenden Aufbereitungssequenz mehr Bakterien über den Apex gepresst wurden als mit reziproken Instrumenten.10

In-vitro-Untersuchungen können Hinweise auf eine klinische Fragestellung geben, dürfen aber keinesfalls direkt mit der klinischen Situation verglichen werden. Fraglich ist zudem auch weiterhin, inwiefern die Debrisüberpressung postoperative Schmerzen auslösen kann und welche Menge an überpresstem Debris als maximal tolerierbare Grenze gilt. Zusammenfassend müssen also auch hier noch weitere, idealerweise In-vivo-Studien abgewartet werden, um einen Schluss ziehen zu können.

Revision

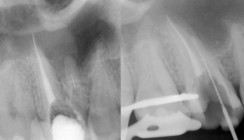

Neuere Untersuchungen propagieren, dass mit reziproken Instrumenten auch die Revision von Wurzelkanalfüllungen möglich ist. Dr. Klaus Neuhaus von der Universität Bern präsentierte erste vielversprechende Resultate zur Revision trägerbasierter Wurzelfüllmaterialien. Reziproke Instrumente können eine Alternative zu rotierenden Revisionsfeilen darstellen. Allerdings fehlt heute noch die wissenschaftliche Evidenz, welche auf eine Überlegenheit der reziproken im Vergleich zur rotierenden Bewegung für eine Wurzelkanalrevision hinweisen würde.

Fazit

Der Mechanismus der reziproken Bewegung von Wurzelkanalinstrumenten zeigt viele Vorteile gegenüber einer alleinigen Rotation. Instrumente sind in der reziproken Arbeitsweise widerstandsfähiger gegenüber Frakturen im Vergleich zu einer rotierenden Anwendung. Dadurch kann ein Zahn mit einer geringeren Anzahl an Instrumenten in kürzerer Zeit vollständig aufbereitet werden, ohne dabei stärkere Kanalveränderungen zu verursachen. Die Tendenz zeigt, dass reziproke Instrumente nicht nur zur Aufbereitung von Wurzelkanälen, sondern auch zu deren Revision genutzt werden können.

Die wissenschaftliche Evidenz reicht zurzeit jedoch noch nicht aus, um alle offenen Fragen zu beantworten. So war zum Beispiel die Induktion von Microcracks bereits bei der rotierenden Aufbereitung ein ungelöstes Problem, wurde nun mit den reziproken Instrumenten neu infrage gestellt. Auch die Überpressung von Debris ist ein unerwünschter Nebeneffekt der maschinellen Aufbereitung, dessen klinische Relevanz aber noch nicht abschließend geklärt ist.

Hier gibt's die vollständige Literaturliste