Implantologie 21.02.2011

Über die Osseointegration hinaus

share

Längst ist das Thema der roten Ästhetik aus der oralen Implantologie nicht mehr wegzudenken. Vorträge zur Methodik von ästhetischen Implantatbehandlungen sind bei größeren Konferenzen heute gang und gäbe. Behandlungsmisserfolge, die sich zum Teil erst nach einer gewissen Zeit einstellen, können katastrophale klinische Folgen haben, die sich nur durch Explantation und/oder nachfolgende Augmentationen wieder korrigieren lassen.

Das Verständnis sowohl der parodontalen als auch der periimplantären Anatomie und Biologie ist für ein erfolgreiches Weichgewebsmanagement während einer Implantatbehandlung unerlässlich. Während das Problem der Osseointegration von Implantaten in Bezug auf die Oberfläche weitgehend gelöst ist, besteht für die Oberfläche von Titanimplantaten bezüglich der Weichteildurchtrittsregion noch Forschungsbedarf. Hierfür sind Implantatwerkstoffe erforderlich, die den klinischen Anforderungen hinsichtlich möglichst geringer Plaqueakkumulation, hoher Verschleißbeständigkeit und guter Ästhetik gerecht werden. Hier ist über die bindegewebigen Fasern und das Epithel eine sichere Abdichtung zur Mundhöhle – im Idealfall die Haftung dieser Gewebe auf der Oberfläche – anzustreben. Dieser Artikel soll die Wichtigkeit der Kenntnisse der Weichgewebsanheftung um dentale Implantate hervorheben, die daraus resultierenden klinischen Konsequenzen aufzeigen und mögliche Lösungsansätze beschreiben.

Strukturbiologie

Gottlieb (1921) beschrieb als Erster das epitheliale Attachment um einen natürlichen Zahn herum als Saumepithel, das bestimmte Areale der Schmelzoberfläche oder des Zements bedeckt, und eben nicht – wie bislang angenommen – lediglich punktförmig an der Schmelz-Zement-Grenze anhaftet. Dies wurde später auch von Orban und Müller (1929) bestätigt, die zudem herausfanden, dass koronal des Epithelansatzes beziehungsweise apikal des Margo gingivae ein Sulkus existiert, wobei jedoch direkte Verbindung zu Zahnhart- und -weichgewebsstrukturen besteht. Erst in den 50er-Jahren konnte Feneis (1952) zeigen, dass das Bindegewebe dreidimensional angeordnete Fasern aufweist, welche die Zahnstrukturen untereinander und mit der umgebenen Gingiva verbinden. Dadurch wurde klar, dass Saumephithel und bindegewebiges Attachment die Strukturen des gingivalen Weichgewebes darstellen, die bei Gesunden an jenen Ort, wo Zahnhartgewebe die ektodermale Integrität des Körpers durchbrechen, einen „funktionellen Schutzwall“ darstellen. Diese damals neue Erkenntnis konnte von Sicher (1959) bestätigt werden und er nannte diese funktionelle Einheit „dentogingivale Verbindung“.

Abb.1 Schematische Darstellung der Weichgewebsanheftung am Zahn und am Implantat. Daneben Komponenten der biologischen Breite.

Für den menschlichen Organismus stellen der natürliche Zahn sowie Implantate eine große Herausforderung dar, da sie das Weichgewebe als funktionelle Einheit durchbrechen (Abb.1). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass sich in klinisch gesunden parodontalen sowie periimplantären Gewebe apikal des Sulkus nur wenige Bakterien befinden und diese Gewebe unter diesen Voraussetzungen langfristig die Funktion erfüllen können, Zähne und Implantate im Sinne einer „biologischen Versiegelung“ gegen die Außenwelt abzudichten. Diese Versiegelungszone zwischen natürlichen Zähnen oder enossalen Implantaten und umgebenden Geweben umfasst sowohl Hart- als auch Weichgewebe, nämlich mineralisiertes Bindegewebe (Alveolarknochen), weiches Bindegewebe und Saumepithel (Abb.1). Bei anhaltender bakterieller Besiedlung parodontaler oder periimplantärer Weichgewebe im Bereich des Sulkus kann es jedoch zu einer Apikalmigration und somit zu einer Zerstörung von Weich- und Hartgewebe gleichermaßen um alle Implantatsysteme herum kommen, was zu einem deutlichen Attachmentverlust führen kann (Younger 1905; James und Kelln 1974; Ericsson et al. 1992; Tillmanns et al. 1997 und 1998).

Das Saumepithel stellt die koronalste Verbindung zwischen der Zahnoberfläche (Schmelz oder Zement) und dem parodontalen/periimplantären Weichgewebe dar. (Gottlieb 1921; Orban et al. 1956). Schroeder konnte dies 1969 zum ersten Mal auf ultrastruktureller Ebene (Elektronenmikroskop) nachweisen. Dieser spezifische Haftverbund wird über Hemidesmosome hergestellt, die wiederum über eine interne Basallamina an der Zahnoberfläche befestigt sind. Im Jahre 1961 haben Gargiulo und Mitarbeiter gezeigt, dass die vertikale Dimension der aus Sulkustiefe, Saumepithel und bindegewebigen Attachment bestehenden „dentogingivalen Verbindung“ eine konstante Höhe von 3 mm aufweist, und haben dies als „biologische Breite“ beschrieben (Abb.1). Zusätzlich wurde von diesen Autoren erstmals erkannt, dass Veränderungen des krestalen Knochenniveaus auch eine analoge Migration des Margo gingivae bei natürlichen Zähnen nach sich zieht. Aus dieser Erkenntnis leiten sich zwei klinische Verfahren ab, die heute eine weite Verbreitung finden: nämlich die „chirurgische Kronenverlängerung“ (Ingber et al. 1977) und die „kieferorthopädische Extrusion“ (Ingber 1976). Beide Vorgehensweisen basieren auf der Annahme, dass sich durch eine Niveauveränderung des krestalen Knochens auch eine Niveauveränderung des Margo gingivae einstellt, entweder in apikaler oder koronaler Richtung. Somit sind diese Verfahren ein gutes Hilfsmittel, um eine harmonische Ästhetik um Zähne und um Implantate zu erzielen.

James und Kelln erkannten 1974, dass ein gesundes epitheliales Attachment im Bereich enossaler Implantate aus einer Kobalt-Chrom-Legierung eine Apikalmigration von Bakterien entlang der Implantatoberfläche verhindert. Man konnte davon ausgehen, dass sich um Implantate eine ähnliche funktionelle Versiegelung einstellt wie bei natürlichen Zähnen. Die beiden Autoren und andere Forschungsgruppen konnten nachweisen, dass sich bei Implantaten aus einer Kobalt-Chrom-Legierung (James und Schultz 1974; Swope und James 1981), wie auch auf Titanoberflächen (Gould et. al. 1981 und 1984) genau wie beim natürlichen Vorbild ein hemidesmosomales Attachment bildet. Auch Buser (1992) und Mitarbeiter konnten anhand von lichtmikroskopischen Untersuchungen nachweisen, dass ein enger Kontakt zwischen der basalen Epithelschicht und einer relativ glatten Titanoberfläche besteht. Es zählt heute als gesichert, dass zwischen dem epithelialen Attachment bei natürlichen Zähnen und demjenigen enossaler Implantate viele Gemeinsamkeiten bestehen.

Das an das Implantat direkt angrenzende Bindegewebe weist jedoch eine andere biologische Struktur auf als der natürliche Zahn. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Bindegewebsfasern parallel zur Längsachse des Implantates verlaufen (Buser et al .1992; Berglundh et al. 1991; Abrahamsson et al. 1996 und 1999). Außerdem finden sich in direkter Nachbarschaft zur Implantatoberfläche nahezu keine Nerven- oder Gefäßstrukturen; das Gewebe ähnelt somit einem narbenartigen Bindegewebe und unterscheidet sich darin signifikant von dem parodontalen Bindegewebe, das Zahn und Alveolarknochen verbindet.

Im Gegensatz also zum Epithelansatz, existieren deutliche Unterschiede im Bereich des bindegewebigen Attachments am Implantat im Bezug auf den natürlichen Zahn.

Seitenanfang

Klinische Konsequenzen

Implantat-Abutment-Verbindung und Knochenmorphologie

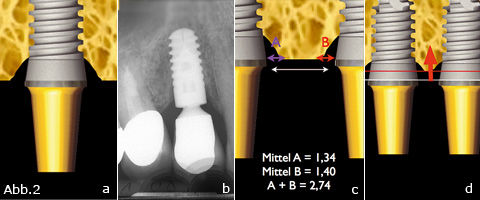

Eine Vielzahl von Implantatsystemen basiert auf außen bündigen Implantat-Abutment-Verbindungen. Externe als auch interne Verbindungen kommen hier zur Anwendung und versuchen dem Hart- und Weichgewebsinterface eine möglichst glatte und ebene Angriffsfläche zu bieten. Langzeitstudien zu Folge etabliert sich das periimplantäre Knochenniveau immer auf dem Niveau apikal dieser bündigen Verbindung zwischen Implantat und Abutment (Bullon 1999). Auch in Fällen, bei denen das Implantat bis zu seiner chirurgischen Freilegung mitsamt seiner Abdeckschraube tief im Knochen einheilt, ringsum von Knochen bedeckt ist und nur mittels Ostektomie von seiner Abdeckschraube befreit und mit einem Gingivaformer versehen werden kann, setzt bald nach der Freilegungsoperation – spätestens jedoch in der frühen Belastungsphase – ein Knochen-Remodellationsprozess ein, der die Ausprägung eines periimplantären Knochentrichters in Form eines schüsselförmigen Defekts zur Folge hat (Abb.2a und b). Dies wurde als physiologisch und unvermeidbar angesehen und als „Knochenabbau bis zur ersten Windung“ bezeichnet. Dies gipfelt sogar darin, dass die bis heute gültigen, wissenschaftlich anerkannten Kriterien für eine erfolgreiche Implantatbehandlung den Knochenverlust erst ab dem ersten Jahr nach Belastung messen (Zarb und Albrektsson 1998). Hierbei wird als völlig normal der Verlust von bis zu 2 mm an krestalem Knochen im ersten Jahr nach Belastung und 0,2 mm pro Jahr angesehen.

Abb.2 a: Trichterförmiger Knocheneinbruch um ein Implantat nach der Freilegungsoperation. b: Trichterförmiger Knocheneinbruch bis zur ersten Implantatwindung. c: Interimplantärer Abstand größer als 3mm. Die Knochenspitze kann die papillären Strukturen erhalten. d: Interimplantärer Abstand kleiner als 3mm. Das krestale Knochenniveau sinkt ab. Die Papille zwischen den beiden Implantaten verliert an Höhe.

Mikrospalt und Ästhetik

Von besonderem Interesse in Bezug auf die Ästhetik ist dieser Effekt immer dann, wenn man davon ausgeht, dass Papillen und bukkale Weichgeweberänder rund um Implantate stets einer knöchernen Unterlage bedürfen. Wenn sich nun nach der Freilegungsoperation ein schüsselförmiger Defekt um das Implantat etabliert, ist es auf die lange Sicht gesehen unmöglich, die papillären Strukturen aufrechtzuerhalten. Des Weiteren muss mit einer bukkalen Rezession gerechnet werden, wenn die knöchernen Strukturen nicht ausreichend dimensioniert sind. Auf der Suche nach Erklärungen für dieses Phänomen tritt in der Literatur immer wieder der Begriff des Mikrospalts auf. Als Mikrospalt wird die Verbindungsstelle zwischen Implantatkörper und Implantatabutment angesehen. Ausgehend von dieser Verbindungsstelle können zweierlei Dinge angenommen werden:

- Sie ist bakteriell kontaminiert, sobald eine Verbindung zur Mundhöhle besteht (Jansen et al. 1995).

- Sie kann – in Abhängigkeit von der Art der Kopplung – unter mehr oder weniger starker mechanischer Belastung stehen.

Beide Annahmen wären mögliche Erklärungen für ein Zurückweichen, das heißt eine Resorption des Knochens, vom Mikrospalt weg unter Zwischenschaltung von Bindegewebe. Die Arbeitsgruppe um Hermann (1997, 2000 und 2001) konnte anhand einer Reihe von radiologischen und histologischen Untersuchungen demonstrieren, dass sich bei jeder möglichen Konfiguration eines zweiteiligen (ITI)-Implantats, das eine Verbindung zur Mundhöhle aufweist, eine biologische Vertikaldistanz von 2 mm zwischen Mikrospalt und erstem Implantat-Knochen-Kontakt ausbildet. Dies ist völlig unabhängig davon, wie tief das Implantat in den Knochen inseriert wird. Aus klinisch-ästhetischer Sicht ist jedoch der erste Implantat-Knochen-Kontakt weitgehend irrelevant, da dieser sich zwar im Verhältnis zwischen extraossärem und intraossärem Hebel des Komplexes Implantat/Krone auswirkt, weniger jedoch eine Rolle spielt, ob sich eine Papille ausbildet oder nicht. Für den ästhetischen Aspekt zählt vielmehr die Frage nach der horizontalen Distanz zwischen dem Implantat und dem periimplantären und damit die Mukosa stützenden Knochen. Zu dieser Fragestellung hat die Arbeitsgruppe um Tarnow (2000 und 2003) uns neue Erkenntnisse geliefert. Er führte am Menschen Untersuchungen durch, die belegen, dass der Effekt des Mikrospalts – ähnlich einem parodontalen Defekt – in seiner Ausdehnung dreidimensionalen Charakter hat, und zwar mit einem horizontalen Wirkungsgrad von ca. 1,4 mm (Abb.2c und d). Als Konklusion postuliert Tarnow einen Mindestabstand von 3 mm zwischen zwei Implantaten, um das Vorhandensein einer interimplantären, papillenstützenden Knochenspitze nicht zu gefährden. Die Kombination aus der Betrachtungsweise des Mikrospaltgesetzes und der Implantatabstandsregel nach Tarnow führen zu folgenden Überlegungen:

- Implantate, die aus ästhetischen oder aus Stabilitätsgründen tief in den Knochen eingebracht werden, führen unweigerlich zu einem iatrogen bedingten Knochenabbau, der langfristig das intraossäre/extraossäre Hebelverhältnis verschlechtert.

- Die dreidimensionale Ausprägung eines periimplantären Knochentrichters von 1,4 mm zirkulärer Breite führt dazu, dass die bukkale und die interproximale Weichgewebsstütze verloren gehen kann, wenn zum Zeitpunkt der Implantation keine ausreichende Knochendimension vorhanden war.

- Bei prothetisch orientierten Implantatpositionen, die einen Abstand von 3 mm oder mehr zwischen zwei Implantaten oder von mindestens 2 mm zwischen Implantat und Nachbarzahn nicht gewährleisten, sind knöchern unterstützte Papillen nicht über längere Zeit zu erhalten.

Lösungsansätze

Da gerade die Abstandsregel in vielen Fällen nur schwer einzuhalten ist, wäre es wünschenswert, den physiologischen Knochenabbau um Implantate zu reduzieren. Auf der Suche nach Lösungsansätzen wurden zwei Verfahren beschrieben, die im Bezug auf den zirkulären Knochenabbau um Implantate sehr viel versprechend sind. Zum einen wurde der Begriff des „Platform Switching“ eingeführt. Zum anderen verbirgt sich unter dem Begriff Laser-Lok® eine Modifikation des Halsbereiches eines Implantates zur besseren Weichgewebsadaptation.

Platform Switching

Darunter ist die bewusste Vermeidung eines bündigen Implantat-Abutment-Übergangs zu verstehen. Mittels einer Durchmesserreduzierung der Heilungsdistanzhülsen bzw. des Abutments im Verhältnis zum Durchmesser der Implantatschulter entsteht ein horizontaler Vorsprung im Bereich des Mikrospalts. Die Implantatschulter ist breiter als das Aufbauteil. Zu den Implantatsystemen, die ein solches „Platform Switching“ bereits systemimmanent aufweisen, gehören Systeme mit interner Konusverbindung (z.B. Ankylos®, Astra Tech). Bei bündigen Implantsystemen ist „Platform Switching“ dadurch erreichbar, dass schmalere Abutments gewählt werden als der eigentliche prothetische Implantatdurchmesser. Dies ist demnach nur dann realisierbar, wenn nicht bereits Implantate mit dem schmalsten Durchmesser inseriert wurden und wenn der Implantat-Abutment-Kopplungsmechanismus bei allen Implantat- und Abutmenttypen die gleiche Geometrie aufweist, sodass ein beliebiges Austauschen von Komponenten untereinander erfolgen kann.

„Platform Switching“ bewirkt demnach eine zentral ausgerichtete Verlagerung des Mikrospalts hin zur Implantatachse. Der Ort, an dem sich die biologische Breite ausbilden kann, wird somit vom Knochen weggebracht und es kommt zu einer räumlichen Trennung des mikrobiell besiedelten Spalts vom periimplantären Knochengewebe an der Implantatschulter. Unter der Annahme, dass Mikroorganismen und Mikrobewegungen die Hauptverursacher des schüsselförmigen Defekts sind, müsste sich die periimplantäre Knochendefektmorphologie nachhaltig ändern.

Laser-Lok®

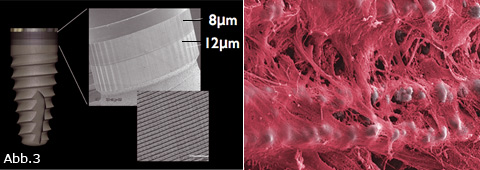

Unter dem Begriff Laser-Lok® versteht man eine Mikrorillenstruktur am Implantathals, die durch eine computergesteuerte Laserablationstechnik erzeugt wird (Abb.3). Implantate, die mit dieser Technik ausgestattet sind (BioHorizons), können auf eine andere Weise das krestale Knochenniveau halten. Grundlagenforschungen haben gezeigt, dass es möglich ist, durch eine bestimmte Oberflächengeometrie die Orientierung und Reaktion von Zellen zu steuern. Durch eine Hemmung des epithelialen Tiefenwachstums entlang dem Implantathals haben die Bindegewebszellen Zeit, sich an die Implantatoberfläche zu heften und ein Attachment zu etablieren, dass dem des natürlichen Zahns sehr nahe kommt. Wenn dieser Weichgewebsverschluss ermöglicht wird, wird durch die Mikrorillen einer apikalen Migration des epithelialen Attachments und dem Verlust von krestalem Knochen vorgebeugt.

Abb.3 Mikrorillenstruktur eines Laser-Lok-Implantats. Elektronenmikroskopische Aufnahme: Bindegewebsfasern adhärieren auf der Mikrorillenoberfläche (Nevins 2008).

Einsichten, ob das Potenzial von Laser-Lok®-ausgestatteten Implantaten, welches in vitro und in vivo am Tiermodell belegt wurde, auch am Menschen funktioniert, lieferte eine aktuelle Studie von Nevins (2008) (Abb.3). In dieser Proof-of-Principle-Studie konnte sehr anschaulich anhand von polarisierten, lichtmikroskopischen Aufnahmen die Anlagerung von Bindegewebsfasern auf der Laser-Lok®-Oberfläche gezeigt werden. Diese Ergebnisse, die völlig konträr zur momentanen Betrachtungsweise der Weichgewebsanlagerung um Implantate stehen, könnten neue Möglichkeiten eröffnen, einem bisher noch nicht gelöstem Problem in der Implantologie – nämlich die Periimplantitis – erfolgreich entgegenzuwirken.

Eine Literaturliste kann in der Redaktion angefordert werden.

Seitenanfang