Implantologie 07.05.2012

Das Nasenbodenlifting in der enossalen Implantologie

share

Die Nasenbodenaugmentation stellt zur Gewinnung von vertikaler Retentionsfläche im anterioren Oberkiefer eine operative Technik dar, die im Vergleich zum Sinuslift durch leichte Zugänglichkeit und klinisch einfache Inspizierbarkeit der OP-Region gekennzeichnet ist. Der vorliegende Patientenfall diskutiert die Indikationsstellung und Durchführung der Nasenbodenaugmentation als geeignete Methode zur quantitativen und qualitativen Verbesserung des Knochenlagers in der anterioren Maxilla in Kombination mit computernavigierter Implantologie.

Die Versorgung des prothesenunfähigen, extrem atrophierten Oberkiefers mit enossalen Implantaten stellt häufig eine klinische Problemsituation dar, die insbesondere bei Patienten nach enoraler Tumorablation eine große Rolle spielt. Mit unterschiedlichsten Operationstechniken und dem Einsatz von xenogenen, autologen freien wie auch mikrovaskulär gestielten Knochen aus diversen Spenderregionen ist es klinisch gelungen, sowohl vertikale als auch horizontale Knochendefizite im Bereich des Oberkiefers und Unterkiefers sicher auszugleichen.1,2,3 Weiterhin ist mit der Etablierung des internen und externen Sinuslifts ein weltweit angewandtes Verfahren entwickelt worden, durch das nunmehr jahrzehntelang vertikale Retentionsfläche im Oberkiefer sicher und nahezu komplikationslos gewonnen werden kann.4,5 Die dabei beobachteten Implantatüberlebensraten von 91,8% werden durch den kombinierten Einsatz von partikelförmigem Knochen und Membrantechnik erreicht und sind derzeit mit anderen augmentativen Techniken kaum zu überbieten. Anders stellt sich die Implantation in der anterioren Maxilla dar, die besonders bei extremer Alveolarfortsatzatrophie in Kombination mit einer klinisch kurzen Oberlippe eine Augmentation im Bereich des vorderen Nasenbodens notwendig macht.

Falldemonstration

Ein 67-jähriger Patient stellte sich demnach mit dem Wunsch nach festsitzendem Zahnersatz zur Implantation vor. Klinisch zeigte sich eine deutliche vertikale und horizontale Atrophie des Alveolarfortsatzes der Maxilla bei bestehender Restbezahnung der Zähne 13 und 23 (Abb. 1). Beide Zähne stellten sich sowohl radiologisch als auch klinisch gesund und ohne vorhandenen Lockerungsgrad dar. Die Planung der Implantatposition erfolgte basierend auf dem durch den Zahnarzt festgesetzten prothetischen Ziel. Nach klinischer Untersuchung und konventioneller Radiologie (Orthopantomogramm) zeigte sich ein defizitäres vertikales Knochenangebot im Frontzahn- und Seitenzahngebiet des Oberkiefers (Abb. 2), sodass zur weiteren Informationsgewinnung und Implantationsplanung eine DVT-Aufnahme (Sirona, Orthophos XG 3D) notwendig wurde. Die weitere computernavigierte Simulation der Implantation erfolgte unter Zuhilfenahme von 3-D-Planungssoftware für dentale Implantologie, Med3d (implant3d, Version 2.9.5, med3d GmbH, Heidelberg, Abb. 3 und 4). Geplant wurden Implantationen in Regio 11/14/16 und 21/24/26; erst im DVT wurde das Ausmaß des defizitären vertikalen Knochenangebots deutlich erkennbar, zudem war in der Computersimulation in Regio 11/14 und 21/24 eine Perforation des vorderen Nasenbodens erkennbar. Zur Verbesserung der Quantität und Qualität des Implantationslagers wurde daher die Notwendigkeit einer direkten Nasenbodenaugmentation gesehen.

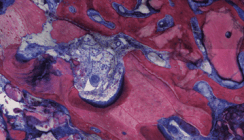

In der weiteren präoperativen Diagnostik ist der Patient einer HNO-ärztlichen Untersuchung zugeführt worden, um vorliegende obstruktive Erkrankungen der Nase auszuschließen, die durch Augmentation am vorderen Nasenboden verstärkt werden könnten. Der chirurgische Eingriff erfolgte in Intubationsnarkose. Zum spannungslosen Verschluss des Operationsgebietes erfolgte krestal die Schnittführung palatinalwärts orientiert von Zahn 16 bis 26. Die Papilla inzisiva wurde dabei vestibulär umschnitten und geschont (Abb. 5). Zur Darstellung des Randes der Incisura piriformis und des seitlichen Nasenpfeilers wurde die Lösung der seitlichen Nasenflügelansätze notwendig (Abb. 6). Zur Vermeidung einer postoperativen Verbreiterung der Nasenbasis wurde zum Abschluss der Operation eine Nasenflügeladaptationsnaht angelegt. Unter Zuhilfenahme von Sinuselevatorien ist die Schleimhaut am kaudalen Rand der Incisura piriformis beginnend gelöst worden. Im Verlauf wurde die Schleimhaut des Nasenbodens sukzessive bis ca. 2 bis 3cm nach distal abpräpariert, wobei auch die Ablösung der Schleimhaut im kaudalen Bereich des Nasenseptums notwendig wurde. Nach Lösung der gegenseitigen Nasenbodenschleimhaut wurde weiterhin beidseits das Knochenfenster nach Tatum an der fazialen Kieferhöhle zur Sinusbodenelevation angelegt und anschließend die Präparation der Bohrstolle durchgeführt (Abb. 7).

Mithilfe der Bohrschablone ließ sich die exakte Positionierung der Bohrstollen in Regio 21 und 11 darstellen (Abb. 8). Nach kompletter Aufbereitung des Implantatlagers wurde eine Bio-Gide-Membran (Geistlich®) dem Nasenboden angelegt. Ein etwa 0,5cm langes Ende der Membran wurde zungenartig aus der Nasenhaupthöhle herausgeführt (Abb. 9). Die Auffüllung des Hohlraumes am vorderen Nasenboden erfolgte mit einem Gemisch aus Bio-Oss (Geistlich®) und autogenem Knochen und nach maximaler kranialer Elevation der Membran mit darüber liegender Nasenschleimhaut (Abb. 10 und 11). Nach Implantatinsertion in Regio 11/21 (Straumann SP 12 x 10 mm) wurde das restliche Knochenmaterial eingebracht und mit der überstehenden Bio-Gide-Membran (Geistlich®) abgedeckt (Abb. 12). Abschließend erfolgt die laterale Abdeckung der dünnwandigen Areale im Bereich des Implantatbauches. Auch hier erfolgte sie mit einer Bio-Gide-Membran (Geistlich®), die allerdings primär palatinal eingelegt, stabilisiert und nach vestibulär-kranial über die aus der Nase herausragende Bio-Gide-Membran aufgelegt wurde. Nach Abschluss der Implantatinsertion wurden die weiteren Implantate im Seitenzahnbereich in Kombination mit standardisiertem Sinuslifting eingebracht. Der primäre Wundverschluss gelang trotz vestibulärer Augmentation spannungsfrei mit Prolene 5x0 (Ethicon®) nach Mukoperiostspaltung (Abb. 13). Unmittelbar postoperativ wurde der Interimsersatz eingegliedert (Abb. 14). Die postoperativ verordnete Medikation beinhaltete Amoxicillin/Clavulansäure 875/125mg 2x1 per os für insgesamt zehn Tage, mehrfach tägliche Chlorhexidinmundspülungen (0,12%) und Ibuprofen 400mg bei Schmerzen. Zudem wurde die täglich mehrfache Inhalation und die Anwendung von Nasentropfen zur Verbesserung der Sinusbelüftung angeordnet. Bei insgesamt durchschnittlichem Schwellungszustand, geringen Schmerzen und reizlosen Wundverhältnissen wurden die Fäden zehn Tage postoperativ entfernt. Die Freilegung erfolgte nach sechs Monaten. Hierbei zeigten sich alle Implantate osseointegriert. Der Patient beklagte keine Veränderung in der Nasenatmung, wie z. B. eine neu aufgetretene Nasenwegsobstruktion oder Schnarchen. Die weitere prothetische Behandlung erfolgte durch den behandelnden Zahnarzt.

Diskussion

Bei einer Restknochenhöhe von weniger als 10 mm an der anterioren Maxilla kann die Elevation des Nasenbodens mit zusätzlicher Insertion von Knochenersatzmaterial zur Gewinnung von vertikaler Retentionsfläche notwendig werden, um eine adäquate Knochenqualität und -quantität für die Implantation zu erzielen. Mit dieser Technik kann die Schleimhaut des Nasenbodens um etwa 3 bis 5mm angehoben werden.6 Koeck et al. stellen die Indikation zu ihrer Anwendung ab einem Knochenangebot im Frontzahnbereich des Oberkiefers von weniger als 7mm und beziffern die Überlebensrate von Implantaten nach fünfjähriger Kaubelastung mit nahezu 91%.7 Dies entspricht den Ergebnissen von Neukam et al. (2004) bei Anwendung des Sinuslifts.8 Im Vergleich dazu werden die simultane Implantation und Kieferbodenaugmentation von beiden Autoren ab einer ortsständigen Knochenhöhe von 5mm Restknochenhöhe angeben.7,8 Vor operativen Eingriffen am Sinus und der Nasenhaupthöhle gilt es, die anatomischen Besonderheiten dieser Regionen zu beachten. Boyne et al. untersuchten zehn menschliche Kadaver, die im Oberkiefer zahnlos waren und unterschiedliche Klassen von Resorptionen aufwiesen. Die Autoren beobachteten, dass Implantate, die in den Oberkieferalveolarfortsatz nach Sinusbodenaugmentation implantiert wurden, häufig eine Penetration in die Nasenhaupthöhle aufwiesen. So zeigten 90% der Eckzähne und der ersten Prämolaren sowie 80% der zweiten Prämolaren eine direkte Verbindung zur Nasenhaupthöhle, die im klinischen Alltag zu einer unkontrollierten Verletzung des Nasenbodens, der Schleimhaut und damit zu unkontrollierten Blutungen führen könnte.10

Langfristige Folgen von transmaxillären Perforationen mit dentalen Implantaten in die Nasenhaupthöhle im Rahmen von Implantationen zeigen sich derzeit in der Literatur nur in einzelnen Fallbeschreibungen, wie von Chiang-Hung Hsu et al. (2009) aufgezeigt. Demnach führen perforierende Fremdkörper mit unphysiologischer Oberfläche zu einer Akkumulation von Detritus und Bakterien und induzieren eine chronische Inflammation der Perforationsstelle der Nasenschleimhaut.11 Die reflektorisch erhöhte Sekretion der Mukosa, die von einer Einschränkung des physiologischen Reinigungsmechanismus begleitet wird, endet in einer verstärkten Borkenbildung der Nase mit eventuellen Nasenatmungsbehinderungen. Weitere Irritationen verursachen die Bildung von Granulomen und Bindegewebsvermehrung (Polypen).11,12,13 Der routinemäßige Einsatz der Nasenbodenaugmentation ist derzeit wissenschaftlich kaum untersucht und sollte daher nur in Ausnahmeindikationen eingesetzt werden. Obwohl transmaxilläre intranasale Perforation in der täglichen Praxis wohl sicher aufgrund mangelnder Nachuntersuchungen nicht beobachtet wird, gilt es für den Praktiker, diese anatomisch sensible Region vor einer Indikationsstellung und Operation sicher zu beurteilen. Neben dem Einsatz dreidimensionaler Aufnahmen, wie dem DVT oder CT, bewerten HNO-ärztliche Untersuchungen das Vorhandensein von bestehenden Nasenwegsobstruktionen, die durch Nasenbodenaugmentation aggraviert werden könnten. Die erste klinisch-orientierende Untersuchung kann leicht mithilfe der anterioren Rhinoskopie durchgeführt werden. Diese Untersuchungstechnik liefert einen ersten Eindruck über den zur Verfügung stehenden anatomischen Raum am vorderen Nasenboden und kann bei der Selektion der zur Augmentation geeigneten Patienten helfen.

Zusammenfassung

Indikationen zur Anwendung der Nasenbodenaugmentation finden sich besonders bei Patienten mit extremer Atrophie des anterioren Alveolarfortsatzes bei klinisch kurzer Oberlippe. Jedoch ist durch Fehlen klinischer Daten eine kritiklose Ausschöpfung der hier vorgestellten Technik nur bedingt zu empfehlen, da derzeit Auswirkungen auf die physiologischen Funktionen der Nasenatmung nicht abgeschätzt werden können.

Alle Abbildungen mit freundlicher Genehmigung von Dr. Dr. Hörster.

Eine ausführliche Literaturliste finden Sie hier.