Implantologie 28.02.2011

Knochenregeneration: Aufklärungspflicht zu Risiken und Komplikationen

Im Jahr 2006 wurden 10.280 Fälle mit dem Verdacht auf einen Behandlungsfehler an die Schiedsstellen gemeldet. 2007 waren es 10.432. Hierbei wurden schon in 1.717 Fällen (2007) Behandlungsfehler oder Mängel bei der Aufklärung über Risiken der Behandlung festgestellt. Das stellt noch einmal die absolute Wichtigkeit einer vollständigen und umfassenden Aufklärung in den Vordergrund, bevor wir überhaupt an eine Knochenregeneration oder an einen anderen Eingriff denken sollten

Zu den Möglichkeiten und Grenzen der Knochenregeneration gibt es inzwischen viele und gute Übersichtsarbeiten, wobei in Grafiken alle zur Verfügung stehenden Knochenersatzmaterialien und Membranen aufgeführt sind (Hahn und Kübler 2007). Die Erfolgsquote ist hoch, der Eingriff bei entsprechender Ausführung komplikationsarm. Ein in dieser Euphorie der vielen Operationsoptionen unterschätztes Risiko ist die entsprechende Aufklärung der Patienten, „Aufklären ist Gold, Schweigen verhängnisvoll“, sollte dabei im absoluten Vordergrund stehen (Wachendorf 2008). Wenn es zu einer Auseinandersetzung kommt, ist neben dem Schmerzensgeld auch Schadensersatz zu diskutieren. Dieser betrifft dann ggf. Kosten einer Neuanfertigung, Gutachtenkosten, Behandlungskosten, Arzneimittelkosten und das Entgehen von Gewinn bei Minderung der Erwerbsfähigkeit.

Die Knochenregeneration kann in vielen Bereichen der Zahnmedizin notwendig werden. Vom Erhalt der Zähne durch den Neuaufbau des Knochens bis zur Vorbereitung großer implantologischer Rekonstruktionen liegt der Anwendungsbereich der Knochenersatzmaterialien, der Membranen und von eigenem Knochen aus verschiedenen Bereichen. Natürlich muss darüber, wie eingangs schon erwähnt, entsprechend differenziert aufgeklärt werden. Mit der Zunahme der Anzahl von zahnimplantologischen Behandlungen und der Verwendung von Knochenersatzmaterialien sehen sich die Gerichte vermehrt mit dieser Problematik konfrontiert. Auch eine behandlungsfehlerfreie Behandlung kann zur Verpflichtung des Behandlers mit Zahlung von Schadensersatz und Schmerzensgeld führen (Koenig-Ouvrier 2008). Wichtig ist ebenfalls die Aufklärung über die Zusammensetzung der Materialien und die damit verbundenen Risiken. Einer Patientin wurde ein Schmerzensgeld in Höhe von 5.000 € zugesprochen und der Zahnarzt auch zum Ersatz sämtlichen noch entstehender Kosten verurteilt. Er verwendete ein Augmentationsmaterial, ohne über die Beimischung von Rinderknochen aufzuklären, sowie über andere Möglichkeiten des Knochenaufbaus, z. B. Material aus dem Beckenknochen (OLG Stuttgart, AZ.:1 U 25/05).

Dabei ist eine Schritt-für-Schritt-Vorgehensweise in der Aufklärung indiziert. Zuerst werden die Allgemeinerkrankungen des Patienten mit einem Fragebogen eruiert und damit ein individuelles Risikoprofil erstellt. Dies beinhaltet unter anderem Geschlecht, Alter, spezielle Medikamente, die zu speziellen Problemen führen können, sodass z.B. gleich der Marcumarpatient auf das Nachblutungsrisiko vorbereitet ist, Status praesens etc. Dabei steht eine eingehende Kommunikation auf die Patientenerwartung im Vordergrund des Gespräches (Lieberum 2008). Es sollten dann alle Behandlungsalternativen, Prothese, Modellguss, Brücke usw. vorgestellt und erklärt werden, danach natürlich das individuelle Therapiekonzept für den einzelnen Patienten. Anschließend erfolgt die Aufklärung über die verschiedenen Maßnahmen, die zur Knochenregeneration zur Verfügung stehen und welche Risiken auftreten können, wobei insbesondere auch auf Dislokation und Abstoßung unbedingt eingegangen werden sollte.

Auch bei ordnungsgemäßer Behandlung kann dies auftreten und ist mit Schmerzen und anderen Beeinträchtigungen verbunden. Wichtig ist auch die Erwähnung, ob es sich um eine neue Methode handelt und welche Erfahrungswerte vorliegen sowie die wahrscheinliche Erfolgsquote. Natürlich ist auch die Kostenfrage anzusprechen, wobei der Vergleich mit den herkömmlichen Methoden unbedingt notwendig ist und sicherlich für viele Patienten ganz eindeutig im Vordergrund steht.

Ausführliche Dokumentation

Ein weiterer ebenfalls sehr wichtiger Punkt ist die entsprechende ausführliche umfangreiche Dokumentation. Sie sollte zeitnah, vollständig, lückenlos sowie richtig und wahrhaftig sein. Ein handschriftliches Gegenzeichnen an den entsprechenden Stellen durch den Patienten ist natürlich obligat. Hierzu gehört auch das handschriftliche Datum! Vorgefertigte Aufklärungsbögen müssen auf jeden Fall durch handschriftliche Vermerke oder Zeichnungen vor der erfolgten Unterschrift ergänzt werden. Auch die Zeitfenster sind inzwischen eindeutig festgelegt und genau vorgegeben (Pelz und Großbölting 2000). Eine Aufklärung muss mindestens 48 Stunden vorher stattfinden. Eine Neuaufklärung bei seriellen Behandlungen, wie z. B. in der Parodontologie, ist alle drei Jahre notwendig. Bei Minderjährigen sollen beide Erziehungsberechtigte aufgeklärt werden. Da eine Verjährung der Einverständniserklärung erst nach 30 Jahren gegeben ist, müssen die Unterlagen selbstverständlich so lange archiviert werden. Trotz sorgfältigster Vorgehensweise vor, während und nach einer Operation können Komplikationen auftreten, wobei aber auch retrospektiv manchmal eine Problematik erkannt wird, die zu vermeiden gewesen wäre.

Fallbeispiel

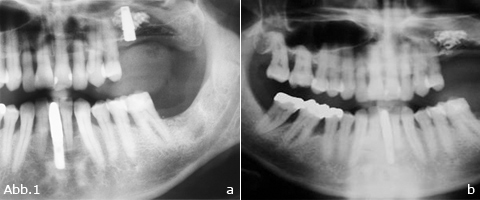

Folgendes Beispiel möchte ich Ihnen zur Diskussion vorstellen: Auf dem Röntgenbild (Abb.1a) lässt sich der Zustand nach Implantation Regio 25/26 erkennen, wobei versucht wurde, einen internen Sinuslift inklusive Einbringung von Knochenersatzmaterialien durchzuführen. Der Hersteller des Ersatzmaterials ließ sich leider anhand der Karteikarte postoperativ nicht mehr eruieren. Primär zeigte sich auch ein klinisch reizloser Befund und eine entsprechende Knocheneinheilung wurde über die etablierten sechs Monate im Oberkiefer natürlich abgewartet. Die Kontrollaufnahme direkt vor Freilegung zeigte das gleiche Bild wie Abbildung 1a. Bei der Abdrucknahme zeigte sich dann eine deutliche Lockerung, keine Primärstabilität und, wie auf der Röntgenaufnahme zu erkennen ist (Abb.1b), zudem dislozierte das Implantat in den Sinus maxillaris nach kranial.

Abb.1 a: Ausgangsbefund nach durchgeführter Implantation. b: Implantatdislokation in die Kieferhöhle mit ortsständig verbliebenem Fremdmaterial.

Hier musste dann natürlich eine sofortige Information des Patienten über die entstandene Problematik stattfinden. Hier wurde dann eine zweizeitige, mit hoher Sicherheit verbundene Vorgehensweise gewählt. Im ersten Schritt Entfernung des Fremdmaterials, das keinerlei ossäre Integration oder einen Umbau erkennen ließ sowie natürlich des Implantates aus dem Sinus maxillaris, wobei die Schneidersche Membran eröffnet werden musste. Im zweiten Schritt, nach entsprechend zeitlichem Abstand von drei Monaten, wurde dann ein externer Sinuslift mit Beckenknochen und eine Implantation von zwei Implantaten simultan durchgeführt (Abb.2a). Das postoperative Röntgenbild zeigt das entsprechende Ergebnis nach der erfolgreichen erneuten Operation (Abb.2b). Nach wiederholter Einheilung wurde dann eine definitive Versorgung problemlos mit gutem Ergebnis durchgeführt (Abb.2c).

Abb.2 a: Intraoperatives Bild mit Beckenknochen und Implantaten nach Entfernung der primären Stellschraube zur Fixierung vor Implantatinsertion und externem Sinuslift ebenfalls mit Beckenknochen im bukkalen Bereich. b: Zustand nach externem Sinuslift mit Beckenknochenaufbau und erneuter simultaner Implantation. c: Klinisches Bild nach definitiver Versorgung.

Retrospektiv muss hier eindeutig gesagt werden, dass die Verwendung von Fremdmaterial, über das keine gesicherten Kenntnisse und keine Angaben des Hersteller über die langfristigen Erfolge vorliegen, auf keine Fall verwendet werden darf. Des Weiteren war die Restknochenhöhe, mit einem Millimeter wie wir inzwischen wissen, deutlich zu gering für eine erfolgreiche Implantation.

Durch mehrere umfassende Gespräche mit den Patienten (Rechtsanwalt sic!) und ein natürlich entsprechendes finanzielles Entgegenkommen konnte hier eine Auseinandersetzung vermieden werden. Dies zeigt, und das möchte ich zum Abschluss betonen, die Wichtigkeit umfassender, offener und zeitnaher Gespräche mit den betroffenen Patienten. Das Vertrauensverhältnis kann dabei in den meisten Fällen erhalten werden.

Literatur:

- T.R. Hahn, N. R. Kübler: Erfolgreiche Kombination: Knochentransplantate, Knochenersatzmaterialien und Membranen, ZWP spezial 10 S. 4–12 (2007)

- Koenig-Ouvrier: Haftung des Zahnarztes, ZM 98, 16, S. 78–79 (2008)

- F.J. Pelz, R. Großbölting: Tagung der Arbeitsgemeinschaft für Kieferchirurgie (2000)

- R. Lieberum: Grenzen in der individuellen Patientenaufklärung, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 63, 1, S. 9–10 (2008)

- B. Wachendorf: Damoklesschwert Haftung: Risikobegrenzung durch Aufklärung, Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift 68, 1, S. 6 (2008)

Autor: Meikel Vesper

Seitenanfang