Implantologie 20.06.2016

Verschraubte Implantatrestauration im zahnlosen Kiefer

Bei der Verblendung eines Zirkoniumoxid-Gerüstes sind manuelle Kunstfertigkeit und materialtechnisches Know-how gefragt. Denn die fachgerechte Anwendung der Materialien ist bestimmend für den schlussendlichen Erfolg. Das folgende Arbeitsprotokoll für die Fertigstellung eines gefrästen Zirkoniumoxid-Gerüstes zeigt dies anschaulich auf.

Eine verschraubte und damit bedingt abnehmbare Restauration ist für die implantatprothetische Therapie des zahnlosen Oberkiefers ein bewährtes Konzept. Als Gerüstmaterial kann zum Beispiel Zirkoniumoxid ein langlebiges Ergebnis unterstützen. Moderne Zirkoniumoxide wie Zenostar® T (Wieland Dental) und innovative keramische Verblendsysteme (IPS e.max® Ceram, Ivoclar Vivadent) ermöglichen es, der prothetischen Versorgung auf effizientem Weg ein natürliches Farbspiel zu verleihen. Grundsätzlich gilt Zirkoniumoxid als ein anspruchsvolles Material, das fachgerechter Anwendung bedarf.

Einleitung zum Patientenfall

Geplant war eine implantatgestützte, verschraubte Brücke im zahnlosen Oberkiefer. Basierend auf einer gezielten Rückwärtsplanung wurden im Kiefer des Patienten sechs Implantate inseriert. Nach der Einheilung waren die Implantate im sichtbaren Bereich mit Abutments für die transversale Verschraubung versehen worden. Im Bereich der Molaren sollte die definitive Brückenversorgung okklusal verschraubt werden.

Wichtige Parameter bei der Gerüstherstellung

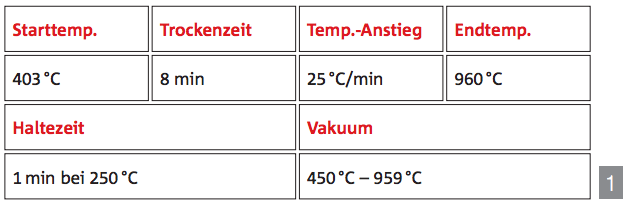

Als Basis für die CAD/CAM-gestützte Herstellung (Zenotec, Wieland Dental) des Zirkoniumoxid-Gerüstes diente ein Set-up der geplanten Restauration, das nach der Digitalisierung in der Designsoftware wie ein Cut-back reduziert wurde. Somit konnten ausreichende Platzverhältnisse für die Verblendung geschaffen werden. Zur Kontrolle wurde die digitale Konstruktion zunächst in Wachs gefräst, um die Passung und die Präzision zu prüfen (Abb. 1). Es folgte das Fräsen des Gerüstes aus der Zenostar T-Disc. Bei der Gerüstherstellung galt es zu bedenken, dass Sinterdrops für die okklusale Abstützung der Restauration während des Sinterns in einem Zenotec-Sinterofen zu einem verzugsarmen Sinterergebnis führen. Die Restauration sollte dabei nicht von der okklusalen Sinterzunge abgetrennt werden (Abb. 2). Unerwünschte Sinterverzüge können auf diese Weise vermieden werden. Der Sinterprozess erfolgte im kompakten Hochtemperatur-Sinterofen Zenotec Fire P1, der mit vorinstallierten Programmen ausgeliefert wird. Die freie Programmierbarkeit des Sinterofens erlaubt auch die Nutzung anderer Sinterprogramme. Wir wählten das sogenannte „Long-Programm“. Für ein exaktes Ergebnis wird dabei eine möglichst lange Aufwärm- und Abkühlperiode eingestellt. Achtung: Die Sinterzeit sollte nach Möglichkeit nicht verkürzt werden.

Nach dem Sintern präsentierte sich das Gerüst mit der gewünschten Passgenauigkeit. Die Restauration war durch die okklusal positionierten Sinterdrops optimal abgestützt (Abb. 3).

Die Titanhülsen für die Verschraubungen ließen sich problemlos in das Gerüst einfügen (Abb. 4 und 5).

Das empfohlene Sinterprogramm:

- 0 – 900 °C für 1 h 20 min (400 °C/h)

- Haltezeit 900 °C für 30 min

- 900 – 1.450 °C für 2 h 45 min (200 °C/h)

- 1.450 °C für 2 h 30 min

- Abkühlung 600 °C/h von 1.450 auf 900 °C

- 900 – 300 °C für 1 h 12 min

Vorbereitung für die Verblendung

Für die nächsten Arbeitsschritte waren zusätzlich zu handwerklichem Geschick das Wissen um die Brennparameter der Materialien und die Ofeneinstellungen wichtig. Nur so kann eine ausgeglichene Temperaturverteilung in der Verbundzone zwischen Gerüst und Verblendung gewährleistet werden. Dies wiederum resultiert in einem optimalen Verbund sowie einer gleichmäßigen Schrumpfung der Schichtkeramik. Ein langsames Abkühlen der Restauration verhindert die Gefahr von Spannungen in der gebrannten Restauration, wodurch das Risiko von Abplatzungen minimiert wird. Ein exakt passendes Ergebnis rechtfertigt die lange Brenndauer.

Achtung: Die Programme müssen vor dem ZirLiner-Brand (IPS e.max Ceram ZirLiner) entsprechend abgeändert werden:

- lange Vorheizzeit

- lange Abkühlzeit

Keramiksystem und Gerüst

Das von uns bevorzugte Verblendmaterial (IPS e.max Ceram) besteht aus niedrigschmelzendem Nano-Fluor-Apatit. Das Material weist eine dem natürlichen Zahn nachempfundene Kristallstruktur auf und ermöglicht eine gezielt einstellbare Kombination aus Transluzenz, Helligkeit und Opaleszenz. Das Gerüst (Zenostar T) bietet die ideale Basis für die keramische Verblendung. Aufgrund des gezielten Cut-backs ist ein effizientes Verblenden möglich. Durch die verkleinerte Zahnform wird eine gleichbleibende Schichtstärke der Verblendkeramik gewährleistet. Dies begünstigt die gleichmäßige Durchwärmung der Schichtkeramik beim Brennen der Verblendung. Für die Verblendung der prothetischen Gingiva favorisieren wir IPS e.max Ceram Gingiva-Massen und erarbeiten damit natürlich wirkende Zahnfleischanteile. Die Massen werden ähnlich wie die Dentin- und Schneidemassen aufgetragen und gebrannt.

Liner-Brand

Im ersten Schritt erfolgte ein ZirLiner-Brand mit IPS e.max Ceram ZirLiner, der mehrere Funktionen hat. Einerseits wird durch das Aufbringen des ZirLiners ein optimaler Verbund zwischen Verblendung und Gerüst erreicht. Andererseits wird der Restauration aus der Tiefe heraus Farbe und Fluoreszenz verliehen. Von einem Weglassen des ZirLiners wird abgeraten, da daraus die Gefahr von Rissen und Abplatzung resultiert. Vor dem Auftragen des ZirLiners muss das Gerüst schmutz- und staubfrei sein. Jedwede Kontamination ist zu vermeiden.

Der IPS e.max Ceram Liner sollte das Gerüst komplett abdecken; wir bevorzugen es, das Material in unregelmäßigen Schichtstärken aufzutragen. Nach einem kurzen Antrocknen erfolgt dann der Brennvorgang (Abb. 6).

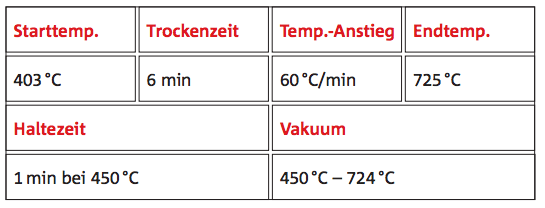

Die Ofeneinstellung ist zu modifizieren:

Washbrand

Aufgrund der geringen Wärmeleitfähigkeit von Zirkon ganz gezielt auf die Gerüstoberfläche, und es wird ein homogener Verbund zum gebrannten ZirLiner erreicht. Zunächst erfolgt der Washbrand im Bereich der roten Ästhetik. Die Restauration wird auf dem Brenngutträger platziert und gebrannt (Abb. 7). Danach wird ein Washbrand mit IPS e.max Ceram Transpa Clear vorgenommen.

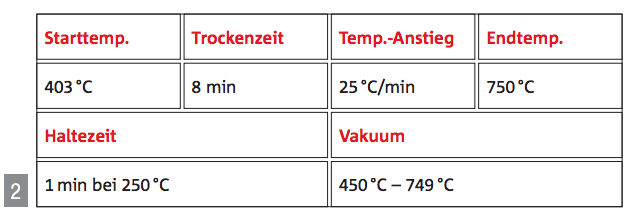

Empfohlenes Programm für Washbrand:

Individuelle Verblendung der weißen Ästhetik

Als Grundzahnfarbe verwendeten wir bei der vorgestellten Restauration A2. Um ein möglichst charakteristisches und individuelles Ergebnis zu erzielen, individualisierten wir die Keramikmassen und arbeiteten unter anderem mit Deep Dentin, Impulsmassen, Intensivmassen und Opal-Effektmassen (Abb. 8). Auf das optimal vorbereitete Gerüst (Abb. 9) trugen wir die Keramik entsprechend dem Schichtschema auf. Zum Anmischen von IPS e.max Ceram verwendeten wir Build-up-Liquids. Wir arbeiteten uns so nahe wie möglich an die definitive Zahnform heran (Abb. 10 und 11) und brannten anschließend die Restauration (siehe Tab. 3).

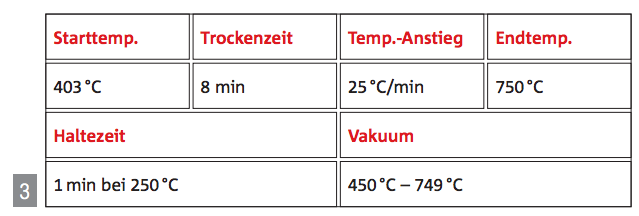

Empfohlenes Brennprogramm für den ersten Dentinbrand:

Nach dem Brand wurde die Brücke überarbeitet und gereinigt. Dieser Schritt erfolgt idealerweise mit Ultraschall im Wasserbad oder mittels Dampfstrahler. Danach wurde die Form mit Keramik komplettiert und ein zweiter Dentinbrand vorgenommen. Die Brennparameter orientierten sich an dem ersten Dentinbrand.

Individuelle Verblendung der roten Ästhetik

Für die naturnahe Gestaltung der prothetischen Gingiva stehen 13 IPS e.max Ceram-Farben zur Verfügung. Mit dieser Vielfalt gelingt es beinahe spielend, eine individuelle Gingivagestaltung zu erarbeiten. Um die richtige Auswahl zu treffen, leistet der zum System gehörende Farbschlüssel hilfreiche Dienste.

Die naturnahe Reproduktion orientiert sich an den anatomischen Grundlagen. Beispielsweise schichten wir den Bereich der keratinisierten Gingiva mit einer hellrosa Masse, da hier die Durchblutung naturgemäß weniger stark ist. Hingegen wird der mukogingivale Bereich mit intensiveren Massen imitiert (Abb. 12). Mit etwas Geschick erarbeiten wir ein dreidimensionales Gingivadesign und brennen die Brücke. Erneut werden die Brennparameter angepasst und die Temperatur wird etwas nach unten korrigiert. Auch im vorgestellten Fall gingen wir in dieser Weise vor.

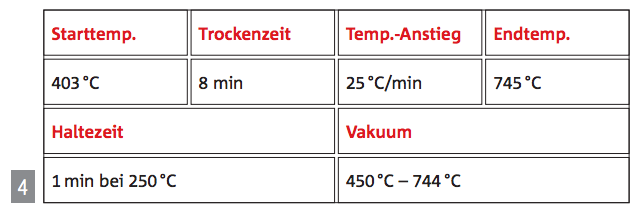

Empfohlenes Brennprogramm für den ersten Gingivabrand:

Für den zweiten Gingivabrand wurde die Form vervollständigt und die Ofentemperatur erneut um 5 °C gesenkt (Abb. 13). Nach diesem Brand manifestierte sich die Restauration dreidimensional und sehr natürlich. Die Zähne hatten eine schöne Farbtiefe und eine warme Transluzenz.

Fertigstellung

Beim Ausarbeiten der Restauration lag die volle Aufmerksamkeit auf Textur und Morphologie. Durch den harmonischen Wechsel von erhabenen und tiefliegenden Bereichen ließen wir natürlich wirkende Reflexionen entstehen. Neben den Leisten und Wölbungen ist die Wirkung feiner Strukturen nicht zu unterschätzen (Mikrostruktur). Absichtlich haben wir deshalb leichte Unregelmässigkeiten eingebracht und so eine gewisse Lebendigkeit imitiert. Abschließend wurde die Restauration gummiert und mit einem Glanzbrand (ohne Glasurmasse) fertiggestellt. Den gewünschten Glanzgrad erreichten wir durch eine manuelle Politur (Abb. 14 und 15).

Empfohlenes Brennprogramm für den Glanzbrand:

Fazit

Neben dem handwerklichen Geschick und den optimalen Materialien sind in der Zahntechnik das Wissen um die Werkstoffkunde und die materialspezifischen Besonderheiten zu beachten. Insbesondere bei komplexen Restaurationen auf einem Zirkoniumoxid-Gerüst ist die fachgerechte Anwendung ein wesentliches Erfolgskriterium. Im vorgestellten Fall gelang es, das Gerüst (Zenostar T) und die keramische Verblendung (IPS e.max Ceram) so harmonieren zu lassen, dass

ein lebendiges Farbenspiel entstand. Aufgrund der exakt gewählten Brennparameter sind keine Abplatzungen oder Spätsprünge zu erwarten.

Autoren: Dr. Octavian Fagaras, Milos Miladinov