Kieferorthopädie 18.10.2017

Die computerunterstützte Behandlungsanalyse – CUBA

share

Die Ätiologie gingivaler Rezessionen (Abb. 1) ist noch unvollständig erforscht, aber generell multifaktoriell zu verstehen. Prädisponierende Faktoren scheinen dabei dünne bukkale Mukosa, Knochendehiszenzen, orale Hygiene, traumatische Okklusion, tief inserierende Lippenbändchen, Zahnengstände, ektopischer Zahndurchbruch und Piercing zu sein. Mit gingivalen Rezessionen assoziierte Probleme können einerseits ästhetischer Natur sein, andererseits zu Zahnhypersensibilität führen und letztlich langfristig prognostisch ungünstig für den Zahnerhalt sein.

Gemäß dem Report der Angle Society of Europe 2013 ist unklar, welche Rolle die kieferorthopädische Behandlung bei der Entwicklung von Gingivarezessionen spielt, da Untersuchungen auf hohem Evidenzniveau derzeit noch fehlen. Allerdings ist bekannt, dass gingivale Rezessionen mit dem Alter progressiv zunehmen und bei kieferorthopädisch behandelten Patienten die Prävalenz von sieben über 20 zu 38 Prozent vom Behandlungsende bis zwei bzw. fünf Jahre nach Behandlungsende ansteigt (Renkema et al., Eur J Orthod, 2013). Die Häufigkeit gingivaler Rezessionen ist nach einer anderen Studie bei kieferorthopädisch behandelten Patienten 4,48-fach höher im Vergleich zu einer entsprechenden Kontrollgruppe (Fudalej et al., Journal of Clinical Periodontology, 2013).

Deshalb wird empfohlen, vor einer kieferorthopädischen Behandlung die Anatomie des Alveolarfortsatzes und die Position der Wurzeln zur Kortikalis zu bestimmen und die Behandlung so zu planen und durchzuführen, dass die Wurzeln innerhalb der biologischen Grenze bleiben bzw. in diese hineingeführt werden (Garib et al., Dental Press J Ortho, 2010). Als biologische Grenze wird dabei der vorhandene Alveolarfortsatz betrachtet. Eine Vergrößerung der knöchernen Basis durch die Anwendung leichter Kräfte bei einer Expansionstherapie konnte bis jetzt nicht nachgewiesen werden und unterliegt im besten Falle großen interindividuellen Schwankungen (Fuhrmann, Seminars in Orthodontics, 2002; Jäger, Dissertation, Berlin, 2015).

Gerade die Dicke der Kortikalis im vestibulären anterioren Bereich beträgt häufig nur wenige Zehntelmillimeter (Abb. 2 und 3) und bedarf daher unserer besonderen Aufmerksamkeit (Ferreira, Dissertation, São Paulo, 2013). Das Hauptproblem, das sich dem kieferorthopädischen Therapeuten dabei stellt, ist die unzureichende Möglichkeit der Diagnostik des Alveolarknochens und der Wurzelpositionen durch die klinische Untersuchung und den üblicherweise vorhanden 2D-Röntgenaufnahmen.

Hinzu kommt, dass die durch die kieferorthopädische Behandlung ausgelösten Wurzelbewegungen in ihrer Gesamtheit weitgehend unbekannt sind. Dies gilt auch für die Behandlung auf der Grundlage virtueller Set-ups. Studien zeigen, dass durch virtuelle Setups geplante Behandlungen eine Wurzelbewegung von bis zu 10 mm auslösen können (Hou et al., Chinese Journal of Stomatology, 2015) und damit Knochendehiszenzen vorprogrammiert sind.

Zur besseren Beurteilung der anatomischen Verhältnisse und daraus resultierend einer individuellen Behandlungsplanung und Durchführung haben wir in unserer Praxis die computerunterstützte Behandlungsanalyse (CUBA) entwickelt. Diese möchten wir hier anhand einer Beispielspatientin, 14 Jahre alt, vorstellen.

An den eingescannten Modellen stellt sich ein Eng-, Steilstand der OK-Front dar, tiefer Biss, eher labiale UK-Front mit geringem Engstand und rotiertem 33 und 43. Die Seitansichten zeigen geringe distale Okklusionsverhältnisse (Abb. 4 bis 8). Das OK-Modell wird innerhalb des Koordinatensystems unseres Programmes orientiert und das UK-Modell entsprechend den Okklusionsverhältnissen eingesetzt (Abb. 9). Daraufhin erfolgt die Segmentierung der Zahnkronen. Auf die Darstellung der Gingiva verzichten wir dabei (Abb. 10).

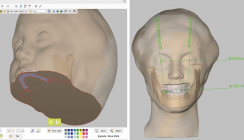

Essentiell für die Durchführung unserer Behandlungsplanung ist die Erstellung eines DVT’s, aus dem wir über mehrere Schritte 3D-Dateien der Wurzeln extrahieren und diese mit den Modellkronen verknüpfen (Abb. 11). Die Erzeugung von 3D-Dateien von Maxilla und Mandibula zusammen mit den Alveolarfortsätzen vervollständigen unsere diagnostischen Daten (Abb. 12). Damit stehen uns ausreichend Strukturen zur Verfügung, um die Anatomie der Alveolarfortsätze und die Wurzelpositionen bestimmen zu können, und wir sind in der Lage, unsere weitere Behandlungsplanung darauf abzustimmen.

Ziel unserer Planung ist die Ausformung der Zahnbögen mit einer individualisierten, festsitzenden Apparatur unter Berücksichtigung der Okklusion, der Wurzelbewegungen und der Form der Alveolarfortsätze, sodass knöcherne Dehiszenzen vermieden werden und die vorhandene biologische Grenze nicht überschritten wird. Dabei verzichten wir auf individuelle Bracketbasen und robotergebogene Bögen, um eine klinische Umsetzung nahe am etablierten Behandlungsablauf zu erreichen.

Zunächst formen wir die Zahnbögen im Computer aus, indem wir als Parameter eine Bracket-Bogen- Kombination einsetzen, die einem .018'' x .018'' Bogen zusammen mit einer Roth-Torquekonfiguration entspricht. Das Programm errechnet daraus unter Einbeziehung des Torquespiels die Zahnbögen, die Okklusionsbeziehungen und die zu erwartenden Wurzelpositionen.

Die erzeugten Wurzelbewegungen lassen im OK an den Zähnen 12, 11, 21 geringere Dehiszenzen, an 13, 22 größere Dehiszenzen entstehen, im UK zeigen sich Dehiszenzen an 32, 42, 43 (Abb. 13). Zur weiteren Planung können wir die Bogendimension im Programm verändern und die dabei entstehenden Veränderungen in den Wurzelpositionen beobachten (Abb. 14, 15).

Man sieht, dass durch die veränderten Bogendimensionen und die damit veränderte Torquewirkung sich die Verhältnisse im OK aufgrund der anfangs eher steilen Front verbessern, aber immer noch keine zufriedenstellenden Wurzelverhältnisse vorliegen, und sich im UK aufgrund der anfangs eher labialen Front durch den erzeugten vestibulären Wurzeltorque verschlechtern.

Wir benötigen demnach im OK stärkeren palatinalen Wurzeltorque, im UK lingualen Wurzeltorque. Dies können wir durch eine individuelle Auswahl von Brackets mit unterschiedlichen Torquewerten erreichen, die bei dem von uns verwendeten SPEED System in unterschiedlichen Konfigurationen von normal prescription über high prescription bis zur Hanson prescription vorliegen. In der UK-Front ist allerdings häufig die standardmäßige Auswahl nicht ausreichend, sodass wir uns spezielle Brackets mit höheren Torquewerten herstellen ließen. Weitere Torquewerte für andere Zahngruppen sind derzeit in Vorbereitung.

Nach vollständiger Durchführung der Behandlungsanalyse mit Auswahl der individualisierten Bogen-Bracket-Kombination liegen physiologische Wurzelpositionen vor und die biologische Grenze wurde eingehalten (Abb. 16).

Diese Behandlungssimulation lässt sich unseres Erachtens klinisch bzw. mit den üblichen diagnostischen Unterlagen nicht erreichen, sondern erfordert die Erstellung eines virtuellen Set-ups unter Einbeziehung der DVT-Daten im Rahmen eines speziellen Programmes.

Im nächsten Schritt errechnet das Programm die idealen Bracketpositionen (Abb. 17). Wir lassen in den Brackets kurze virtuelle Bogensegmente stehen, an deren Versatz man die Abweichung zu einem Straight-Wire-Bogen sehen kann. In der Regel beträgt dieser Versatz um die 0,2 bis 0,3 mm, sodass in der gesamten Fehlerbetrachtung die Anpassung der Bracket- und Zahnpositionen an einen konfektionierten Bogen eine akzeptable Änderung des Set-ups bedeutet, für uns in der klinischen Umsetzung aber eine erhebliche Erleichterung bringt, da wir dadurch wie gewohnt Straight Wire behandeln können. Nur die transversale Dimension des Bogens muss klinisch noch an den individuellen Zahnbogen angepasst werden (Abb. 18, 19). Die vom Programm errechnete okklusale Situation erfordert in der Regel in Teilbereichen noch eine manuelle Optimierung (Abb. 20 bis 22). Um die endgültigen Bracketpositionen klinisch umzusetzen, wird eine Übertragungsschiene konstruiert, die mit einem 3D-Drucker aus Dentalharz gedruckt wird (Abb. 23, 24).

Für die klinische Umsetzung ergeben sich somit folgende Abweichungen vom üblichen Behandlungsablauf:

- Auswahl der individuellen Bracketkonfiguration entsprechend der computerunterstützten Behandlungsanalyse.

- Setzen der Brackets mithilfe der Übertragungsschiene.

- Ausformung und Nivellieren bis zu der festgelegten maximalen Bogendimension.

- Transversale Anpassung des Bogens.

Die Kontrolle des Behandlungsverlaufes bzw. die erfolgte Behandlungsdurchführung nach Entfernen der festsitzenden Apparatur kann ohne weitere Erstellung eines DVT’s erfolgen. Dies zeigen wir an einer anderen Patientin, 14 Jahre.

Das Anfangsmodell zeigt einen Eckzahnaußenstand im OK, Engstand und Steilstand der OKFront, einen tiefen Biss, Engstand im anteriorer Bereich im UK (Abb. 25 bis 27). Nach Einbeziehung der DVT-Daten ergibt sich diese Ausgangssituation (Abb. 28).

Die Erstausrichtung zum Erkennen kritischer Bereiche und Wurzelpositionen generiert ungewollte knöcherne Dehiszenzen im Bereich der OK- und UKFront und 13, 33. (Abb. 29). Nach durchgeführter Behandlungsplanung und Auswahl der geeigneten individuellen Bogen-Bracket- Kombination zeigen sich physiologische Verhältnisse, die in der oben beschriebenen Weise klinisch umgesetzt wurden (Abb. 30).

Die Entfernung der festsitzenden Apparatur erfolgte nach einer Behandlungsdauer von zwölf Monaten. Zu diesem Zeitpunkt wurden weitere Modelle von OK und UK erstellt und eingescannt. Da uns die tatsächliche Lage der Zähne relativ zu Kiefer und Alveolarfortsatz nach Behandlung interessiert, ist es erforderlich, die Endmodelle mit den Anfangsmodellen anhand von Strukturen zu überlagern, die während der Behandlung möglichst stabil und unverändert geblieben sind. Vollkommen stabile Strukturen sind derzeit noch nicht bekannt, am geeignetsten erscheinen jedoch die rugae palatinae, um das OK-Endmodell dem OK-Anfangsmodell zuzuordnen (Choi et al., Angle Orthodontist, 2010; Abb. 31).

Das UK-Endmodell wird wie anfangs beschrieben entsprechend den okklusalen Verhältnissen orientiert (Abb. 32). Die Zuordnung der OK- und UK-Kronen einschließlich der verknüpften Wurzeln erfolgt in die Kronenstrukturen des OK- bzw. UK-Endmodelles anhand des Best-fit-Verfahrens (Abb. 33, 34). Nach dem Ausblenden der Modelle und Einblenden der knöchernen Strukturen kann beurteilt werden, inwieweit die computerunterstützte Behandlungsanalyse klinisch umgesetzt werden konnte. Wir sehen korrekte physiologische Wurzelpositionen, die den Bereich des Alveolarfortsatzes nicht überschreiten (Abb. 35).

Für uns ist diese Art der Planung und Durchführung eine wertvolle Hilfe in Richtung einer individuellen Behandlung, die sich an den gegebenen biologischen Grenzen orientiert, zu verbesserten und gezielt gesteuerten Wurzelpositionen führt und damit die Gefahr von Knochendehiszenzen mit den zu erwartenden Konsequenzen reduziert. Natürlich muss insbesondere bei jugendlichen Patienten die Strahlenbelastung durch das DVT berücksichtigt werden und zunächst anhand der klinischen und sonstigen Befunde die rechtfertigende Indikation gestellt werden, die jedoch nach unserer bisherigen Erfahrung aufgrund der verbesserten Behandlung in vielen Fällen gegeben sein dürfte.

Gerade bei Behandlungen, die auf virtuellen Set-ups basieren, ist aufgrund der gewünschten exakteren Torquekontrolle die Gefahr von knöchernen Dehiszenzen erhöht (Hou et al., Chinese Journal of Stomatology, 2015), sodass unseres Erachtens in diesen Fällen die Einbeziehung der DVT-Daten von übergeordneter Bedeutung ist.

Dieser Beitrag ist erstmals in den KN Kieferorthopädie Nachrichten 10/17 erschienen.