Parodontologie 28.02.2011

CMD - Die falsche Parodontitis

Eine typische Situation: PA-Recalltermin – während in den letzten Monaten keine Entzündungszeichen vorhanden waren, bemerkt der Patient eine Lockerung an einzelnen Zähnen oder isolierte Taschenvertiefungen, ganz ohne Auffälligkeiten an den Nachbarzähnen. Ein normaler Parodontitispatient?

Vereinzelte Rezessionen und Stillman Clefts teils in Kombination mit keilförmigen Defekten – all diese Probleme sollten beim PA-Patienten an ein weiteres Problem denken lassen, denn sie können parodontale Anzeichen für eine CMD sein. Nachdem ich seit Jahren in einer Praxis arbeite, die auf die Therapie von Patienten mit craniomandibulärer Dysfunktion, kurz CMD genannt, spezialisiert ist, haben solche Befunde für mich eine ganz andere Bedeutung bekommen in der Abgrenzung der Ursache dieser Symptome gegen klassische PA-Zeichen.

Einleitung

Eine Prophylaxesitzung – nur weil ein CMD-Patient auf dem Behandlungsstuhl sitzt – bleibt trotz aller Besonderheiten immer eine Prophylaxesitzung. Ziel des Beitrages soll es jedoch sein, aus dem täglichen Programm heraus, den CMD-Patienten mit seinen Besonderheiten am Anfang zu erkennen und vor allem im Recall in die laufende Prophylaxe-Sitzung zu integrieren. Selbstverständlich benötigt ein CMD-Patient in gewisser Hinsicht auch eine spezielle Betreuung. Oft genug ist das Spezielle daran jedoch, es nicht speziell erscheinen zu lassen.

Der typische CMD-Patient ist eine Frau. Anspruchsvoll. Fordernd. Sehr sensibel, dem eigenen Körper gegenüber und in vielen Fällen leidend. Viele CMD-Patienten/-innen leiden unter einer sehr komplexen Symptomatik, die weit über bloße Zahnschmerzen hinausgeht. Die meisten haben jahrelang Kopf-, Nacken-, und/oder Rückenschmerzen, klagen über Tinnitus, Schwindel und einen deutlichen Verlust an Lebensqualität. Natürlich sind diese Menschen psychisch überlagert und damit oft anstrengend. Aber wer wäre das nicht?!

CMD ist ein Überbegriff für Fehlregulationen der Kiefergelenkfunktionen und der Muskelfunktionen nicht nur im Bereich des Kopfes, auch in anderen Bereichen des Körpers. Die Zähne passen nicht richtig aufeinander und der Körper versucht dies auszugleichen. Diese Fehlregulationen können strukturell, funktionell, biochemisch und psychisch sein. Sie sind meist sehr schmerzhaft. Auf das Kiefergelenk bezogen, kann die Ursache für die Schmerzen in drei Bereichen liegen: Hauptsächlich leiden die Patienten unter Schmerzen der Kaumuskulatur („myofaszialer Schmerz“), ein weiterer Problemkreis ist eine Verlagerung der Knorpelscheibe im Kiefergelenk („Diskusverlagerung“, „Knacken“) sowie entzündliche oder degenerative Veränderungen im knöchernen Anteil des Kiefergelenks ( z.B. „Arthrose“).

CMD-Prophy-Special – warum?

Vor Beginn der Prophylaxesitzung gilt es aufgrund des Vorgenannten, einige Fakten mit dem Patienten abzuklären, die für eine angenehme und für beide Seiten erfolgreiche Behandlung von Bedeutung sind. Wie berührungssensibel ist der Patient? Welche Stellen sollte man möglichst meiden bzw. vor Berührung ankündigen? Liegt eine eingeschränkte Mundöffnung vor? Welche Stuhlpositionen sollte man meiden bzw. welche sind für beide Seiten angenehm bzw. tolerierbar? Jeder Behandelnde sollte für sich und je nach Patient entscheiden, ob es sinnvoller ist, individuelle Besonderheiten vor Beginn abzufragen oder im Verlaufe der ersten Minuten der Behandlung vorsichtig auszuprobieren.

Weitere Aspekte werden im Rahmen der Systematik besprochen. Eine Besonderheit fast aller CMD-Patienten, die in Behandlung bzw. in der Nachsorge sind, ist ihre Schiene. Je nach Behandlungsphase tragen sie 24 Stunden eine spezielle Funktionsschiene, die so genannte CMD-Schiene. In der Nachsorge beschränkt sich diese Tragedauer teils auf eine nächtliche Schiene oder in stressbedingten Phasen. Egal in welcher Phase, niemand wird bestreiten, dass eine Schiene nur selten die häusliche Mundhygiene erleichtert. Daher brauchen diese Patienten unsere fachliche Unterstützung, um jede Therapiephase mit gesunden Zähnen und gesundem Zahnhalteapparat zu überstehen. Zudem benötigen sie eine Kontrolle der Schiene bei jedem Termin bzw. ist es gerade in der Anfangsphase der CMD-Therapie immer wichtig, die Terminvergabe nach Physiotherapie erst zum Einschleifen beim Zahnarzt einzurichten, ehe das Kiefergelenk bei uns länger beansprucht wird.

Abgesehen von einigen Details, läuft eine Prophylaxesitzung bei unseren CMD-Patienten grundlegend nach der gleichen Systematik wie jede andere Sitzung auch. Angesichts der möglichen „Sonderkonditionen“ ist hier lediglich bei manchen Fällen mehr Flexibilität gefragt.

Die Anamnese

Im Rahmen der Anamnese nehmen wir die Vorgeschichte des Patienten auf, fragen regelmäßig wieder nach seinen aktuellen Beschwerden und Veränderungen, Unfällen, häufigen Besuchen bei Orthopäden, Kopf- und Nackenschmerzen. Je genauer die Anamnese, umso sicherer können wir CMD-Patienten und andere Risikopatienten herausfinden und entsprechend behandeln (z.B. Patienten mit Gerinnungsstörungen, Diabetiker, Allergiker, Strahlenpatienten, vorbehandelte Tumorpatienten z.B. nach Bisphosphonattherapie oder Herz-Kreislauf-Erkrankte). Die Kombination von Fragebogen und Gespräch hat sich als sehr sinnvoll bewährt. Zudem schafft der kurze „Small Talk“ eine intensivere Bindung zum Patienten, der sich auch in seiner weiteren Entwicklung immer individuell betreut fühlen kann. Um es deutlich zu machen: Im Hinblick auf Parodontitis stufen wir CMD als Risikofaktor ein.

Die Basisdiagnostik

Auch bei unseren erwachsenen Patienten färben wir wenn möglich zur Basisdiagnostik immer an, aus Gründen der Didaktik und zur besseren Dokumentation. Eine Vorabsprache mit den Patienten wird vorausgesetzt, ehe eines der Präparate, wie z.B. Miratone TwoTone, zum Einsatz kommt. Gerade bei Schienenpatienten fallen hier immer wieder bestimmte Bereiche in der Mundhöhle auf. Die Lingualflächen im Unterkiefer sind für viele Patienten schwer zu reinigen. Beläge an dieser Stelle sollten unser Interesse wecken und eine entsprechend intensive Beratung des Patienten nach sich ziehen, da dort eine maximale Krafteinwirkung z.B. durchs Knirschen zu parodontalen Schäden führen kann. Das kann unangenehme Folgen im Seitenzahnbereich haben – im schlimmsten Fall Zahnverlust, Knochenabbau, fehlende Kiefergelenkabstützung. Zur Ergänzung nehmen wir routinemäßig die wichtigsten Indizes auf. Wir haben uns für API, PBI, CPITN/PSI entschieden, was jedoch noch Praxismeinung variieren kann. Der CPITN oder in Anlehnung daran der PSI Index sollte jedoch mindestens in jeder Praxis regelmäßig durchgeführt werden, damit auch eine konsequente PAR-Therapie gewährleistet werden kann. Der vonseiten der Abrechnung vorgegebene Zeitraum von zwei Jahren zwischen den abrechenbaren PSI-Befunden muss und wird bei uns dennoch diagnostisch in jeder Sitzung abgesichert. Denn gerade zwischen PA- und CMD-Patienten besteht nicht selten eine Verbindung, die man nicht unterschätzen sollte, und die nur durch engmaschiges Screening erkannt und angemessen behandelt werden.

Zur weiterführenden Diagnostik und zur Risikoabschätzung kommen Speichel- und Keimtests infrage. Per Speicheltest werden das individuelle Kariesrisiko sowie Speichelfließrate und Pufferkapazität festgestellt, und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

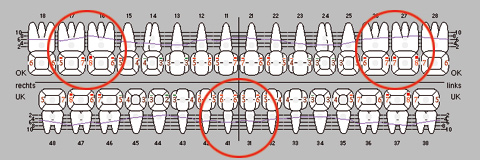

Typischer PAR-Befund beim Erwachsenen.

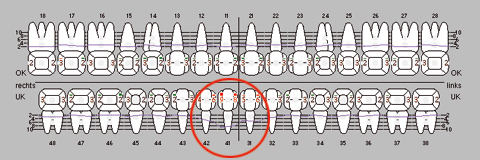

Untypischer PAR-Befund beim Erwachsenen.

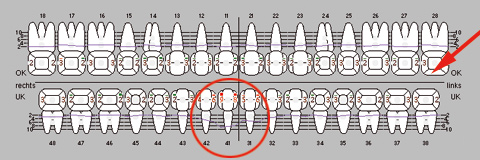

Lokalisation beim CMD-Patienten – entsprechend Tiedemannschen Diagonalgesetz.

PA als falsche Fährte

Zahnlockerungen, Taschenvertiefungen, Rezessionen, Stillman Clefts – die scheinbar eindeutige PA-Befunde sind manchmal auch eine falsche Fährte in Richtung Parodontitis. Treten diese Symptome isoliert auf bzw. an einzelnen Zähnen/Zahngruppen, könnte sich auch eine CMD dahinter verbergen. Keilförmige Defekte können ein weiterer Hinweis sein. In diesen Fällen sollte dann eine manuelle Strukturanalyse erfolgen, um eine CMD aufzuspüren. Es sind die ganz typischen Einzelbefunde, die uns begleiten. Häufig sind PAR-Symptome vorhanden oder die Patienten haben eine gute Mundhygiene, das heißt, kaum Plaque und Konkremente im supra sowie im sublingualen Bereich. In den Abbildung 1 bis 3 wird deutlich, wo die Unterschiede liegen.

Umgekehrt besteht auch die Möglichkeit, dass ein CMD-Patient bereits eine PA hatte oder aufgrund der eingeschränkten Mundhygienefähigkeit erst noch entwickeln kann. Auch dies ist nicht zu unterschätzen, weil die CMD die Prognose der PA verschlechtern kann bzw. in der Kombination beider die Zahnlockerung noch beschleunigt werden kann. Daher bestimmen wir auch die Parodontitis-Markerkeime, da diese nachweislich einen raschen Gewebeverlust verursachen können. Teilweise sind diese auch im Recall der CMD-Patienten, bei denen eine PA-Behandlung vorangegangen ist, interessant zur Abschätzung der Stabilität der Situation trotz CMD. Bei positivem Befund des Keimtest wird je nach Praxisphilosophie eine spezielle Therapie bzw. Prophylaxeempfehlung erarbeitet und umgesetzt.

Die Grob- und Feindepuration

Die „eigentliche Arbeit“, die Zahnreinigung gestalte ich je nach Patientenfall mit Ultraschallgeräten und/oder Handinstrumenten nach den Erfordernissen und teils nach den Wünschen der Patienten. Ziel beim PA-Patienten ist eine möglichst saubere Wurzeloberfläche, während beim CMD-Patienten das Erreichen einer glatten und sauberen Zahnoberfläche oberstes Ziel ist, wobei selbstverständlich auch eine saubere Wurzeloberfläche gewährleistet sein muss. Grund dafür sind die Schienen. Eine 24-Stunden-Funktionsschiene führt einerseits zur erhöhten Plaqueakkumulation und senkt andererseits die natürliche Speichelfließrate deutlich herab. Eine natürliche Selbstreinigung kann demnach in diesen Bereichen nicht mehr gewährleistet sein. Umso konsequenter und engmaschiger müssen wir die Patienten betreuen – gerade wenn PA und CMD vergesellschaftet bei einem Patienten vorliegen.

Das Finish

Im Finish verfolgen wir weiter mit der Politur der Zähne unser Ziel: glatte Zahn- und Wurzeloberflächen. Die verwendete Abfolge von Polierpasten unterschiedlicher Abrasionswerte hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Sowohl die Oberflächenbeschaffenheit der Zähne, vorhandene Verfärbungen als auch Verschachtelungen entscheiden über die Pasten und die verwendete Hilfsmittel wie Kelche, Polierbürstchen, Polierstreifen und weitere individuelle Hilfsteile. Je erfolgreicher unsere Reinigung und Politur, desto schwieriger ist die Neuanhaftung von Plaquebakterien.

Die Fluoridierung

Obwohl man Fluoridierung in zwei Kategorien unterscheidet, systemisch (Kochsalz, Trinkwasser, Tabletten) und lokal über aufgebrachte Gelees, Lacke, Spüllösungen, Zahncremes, spielt für unseren Umgang mit Erwachsenen die systemische Fluoridgabe eher eine untergeordnete Rolle. Im Praxisalltag werden meist Lacke, Gelees oder Fluids verwendet, je nach Erkrankungsbild der Zähne. Empfehlungen für Zahncremes werden ebenso angepasst an die Patientensituation gegeben entsprechend der Risikoeinschätzung.

Beim Recallmanagment

Zur Festlegung des Recallintervalls und der Anzahl der zunächst vereinbarten Termine, bildet der Vergleich zwischen Anfangsdiagnostik und Abschlussbefund in Kombination mit der Risikoabschätzung die Basis. Zusätzlich unterscheiden wir zwischen PA- und CMD-Patienten: Sind bei einem PA-Patienten die Taschentiefen stabil und der BOP-Wert unauffällig, wird dieser Patient ins Recall, z.B. alle drei Monate, wieder einbestellt. Beim CMD-Fall sieht das etwas anders aus. Dieser wird während der Schienenbehandlung öfter zur professionellen Zahnreinigung einbestellt, da er durch die Schiene meist selbst nicht in der Lage ist, eine optimale Mundhygiene sicherzustellen. Wenn der Patient während der Schienenphase zu uns in die Praxis zur Reinigung kommt, müssen wir auf die Reihenfolge der Behandlung achten. Zuerst kontrolliert der behandelnde Zahnarzt die Schienenoberfläche, ehe wir beginnen. Grund dafür ist, dass die Patienten nach unserer PZR in den seltensten Fällen so muskulär entspannt sind, dass eine sichere Beurteilung der Schienenposition möglich ist. Häufig waren die Patient vor Besuch in unserer Praxis zudem beim Physiotherapeuten oder Osteopathen zum Deblockieren oder zur muskulären Entspannung. Eine längere PZR, in zugegeben nicht ganz entspannter Position, würde das Ergebnis der Vorbehandlung verfälschen. Nur so ist jedoch ein korrektes Einschleifen der Schiene vom behandelten Zahnarzt optimal durchzuführen.

Grenzen der ZMF

Der größte Teil der Behandlung in der Prophylaxe liegt in den Händen der ZMF, dennoch gibt es Momente, in denen der Zahnarzt zumindest für einen kurzen Blick hinzugezogen wird. Bei uns gibt es ein „MUSS“ für folgende Situationen:

- Eine Patientin berichtet im Rahmen der Erstanamnese von einem „Dauerabo“ beim Orthopäden oder sie ist häufiger von Schwindel betroffen. Warum? Die Patientin sollte im Rahmen eines Kurzchecks auf die Möglichkeit einer CMD und insbesondere mit einer okklusalen Ursache untersucht werden.

- Im Zusammenhang mit einer neuen Brille, einem kürzlichen Fahrrad- oder Autounfall zeigt ein bisher unauffälliger Patient typische CMD-assoziierte Symptome wie Rücken- oder Nackenschmerzen, Schwindel, Tinnitus oder ein neu aufgetretenes Knacken im Kiefergelenk. Warum? Die Patientin sollte per Kurzcheck auf CMD untersucht werden und gegebenenfalls einer weiteren Diagnostik auch bei anderen Fachdisziplinen zugeführt werden.

- Der Patient berichtet im Zusammenhang mit deutlich zugenommenen privaten Stressfaktoren von Problemen mit der Schiene bzw. sind bei einer Patientin die Shimstockkontakte nicht mehr vorhanden wie vorgesehen. Warum? Stress im Zusammenhang mit muskulären Verspannungen sorgt dafür, dass der Biss sich auf der Schiene scheinbar verändert. Gegenmaßnahmen müssen eingeleitet werden.

- Eine CMD-Patientin berichtet über neue Zahnlockerungen. Taschentiefen und BOP haben sich zum Negativen verändert. Warum? Es muss eine Differentialdiagnostik der Problematik PA–CMD erfolgen.

Das von uns verwendete EDV-gestützte Kurzcheckprogramm MSA-Doku ist ab April kostenfrei im Internet unter www.cmd-therapie.de abrufbar.

Das kleine Extra: Die Schiene

Wenn unsere CMD-Patienten 24 Stunden täglich eine Schiene, also einen Fremdkörper im Mund haben, verdient dieser auch in jeder unserer Prophylaxesitzungen Aufmerksamkeit.

Funktionsprüfung, Sitz und die Frage nach eventuellen Störstellen sind ein Muss. Deshalb an dieser Stelle einige Tipps, welche die Prophylaxefachkraft dem Patienten mit auf den Weg geben kann. Viele sind dankbar für Erläuterungen, wie man mit der Schiene umgehen soll und sie pflegen kann, die den „Schienenalltag“ etwas erleichtern:

- Spezielle Zahncremes, die wir empfehlen: Ajona und Elmex haben bessere Ergebnisse bei der Entfernung von Verfärbungen. Wir empfehlen eine zweite Zahnbürste für die Schiene, härter, damit mehr Druck möglich ist.

- Zur Reinigung sollte die Schiene ca. 10 Minuten in lauwarmes Essigwasser gelegt werden, nach Bedarf teils wöchentlich. Hin und wieder können auch Reinigungstabletten genutzt werden, nur nicht zur oft, weil der Kunststoff dadurch angeraut wird und sich mehr Plaque und Verfärbungen anlagern können.

- Wir bieten eine professionelle Schienenreinigung im Labor bei jeder Prophylaxesitzung (ca. alle drei Monate) an. In Kombination mit den vorgenannten Maßnahmen reicht dies zur Pflege aus. Zudem kontrollieren wir in jeder dieser Sitzungen auf Materialfehler. Jeder Sprung sollte sofort repariert werden, falls möglich gleich direkt in der Praxis. So wird die Gefahr der Schienenveränderung bei Reparatur alio loco minimiert.

Das Wichtigste ist auch hier: Zuhören, wo Probleme liegen …

Einfühlsam, aber konsequent sein

„Nicht ganz einfach …“ würden wir im Leben außerhalb der Praxis viele unserer Patienten charakterisieren. Dennoch sollten wir alles als Praxisteam immer im Hinterkopf haben, dass viele CMD-Patienten bereits einen langen und sehr schmerzhaften Weg hinter sich haben, der schnell auch den Charakter verändern kann. Wer ständig unter Schmerzen leidet, reagiert nicht „normal“ und daher darf man sich die eine oder andere Bemerkung manchmal „nicht so zu Herzen“ nehmen. Die meisten Patienten bauen aufgrund der durchgemachten Enttäuschungen bzw. enttäuschten Erwartungen bei Vorbehandlern auch nicht so schnell Vertrauen auf. Es wiegt schwer, wenn ein Arzt etwas versprochen hat, dass er dann nicht halten konnte. Man sollte immer klar angeben, dass die Erfolgsprognose von vielen Faktoren abhängt und dass bei einer interdisziplinären Behandlung, also in einem sehr gut koordinierten Netzwerk von CMD-Spezialisten unterschiedlicher Fachrichtungen bis zu 80 Prozent Erfolg möglich sind. Hingegen zeigen sich alleinige Behandlungen in einer Fachdisziplin nur in 40 bis 50 Prozent erfolgreich – jedoch oft nicht langzeitstabil. Viele Ärzte und Zahnärzte arbeiten jedoch noch nicht zusammen, oder das Krankheitsbild CMD ist nicht genau bekannt. Eine weitere psychische Bürde für CMD-Patienten ist das Unverständnis: Die Patienten fühlen sich oft unverstanden, nicht nur von einzelnen Behandlern, auch vom Freundes- und Bekanntenkreis, denn man sieht einem nicht an der Nasenspitze an, das man einer CMD erkrankt ist.

Unser Aufgabe ist es, einfühlsam zu sein, aber nicht zuviel Mitleid zu zeigen – zugegeben, ein schwieriger Balanceakt. Viele Patienten sind anfangs distanziert, weil sie Jahre mit ihren Schmerzen leben mussten und keine wirkliche Hilfe bekommen haben. Schön ist es immer wieder zu erleben, wie die Patienten beim Anschlagen der Therapie schnell anfangen aufzublühen und ihr Leben wieder an Qualität gewinnt.

Grundmaxime in unserer Praxis ist es, dem Patienten immer das Gefühl zu geben, ein Teil des Teams zu sein, dabei jedoch auf keinen Fall der einzige Mittelpunkt, um den sich alles dreht.

Autorin: Yvonne Wieting

Seitenanfang