Kieferorthopädie 13.02.2017

Digitaler Workflow in der kieferorthopädischen Praxis. KFO 2.0

share

Längst hat die Digitalisierung in unserem Alltag Einzug gehalten und verändert unser tägliches Leben, ohne dass wir das wirklich wahrnehmen. Auch in der Welt der Zahnmedizin setzt sich der Trend zur Digitalisierung mehr und mehr durch. Standen vor einigen Jahren noch die digitale Röntgentechnik und die digitale Patientenkartei im Fokus der Aufmerksamkeit, sind die jüngsten Entwicklungen in der Zahnmedizin geprägt von den Begriffen „digitale Prozessketten“ und „digitaler Workflow“. Dieser „Workflow“ erstreckt sich in der Kieferorthopädie dabei über die Digitalisierung der Kiefer mithilfe von Modellscannern oder intraoralen Scannern, über die digitale Behandlungsplanung bis hin zur CAD/CAM-unterstützten Herstellung von Behandlungsgeräten und Retainern.

Die Vorteile digitaler Prozessketten liegen auf der Hand; dank vollständig digitalisierter Arbeitsabläufe und Integration der klinischen Patientendaten können ein schnelleres und präziseres Ergebnis erzielt und gleichzeitig Fehlerquellen (gerade bei Abformungen) minimiert werden. Virtuelle Ziel-Set-ups bieten einen Mehrwert in der Diagnose (z.B. bei der Platzanalyse), zusätzlich ermöglicht eine Visualisierung des Behandlungszieles eine bessere Behandlungsplanung (Extraktionsentscheidungen, Platzschaffung durch ASR ...). Es ist möglich, Therapiealternativen zu simulieren und miteinander zu vergleichen und in der Patientenberatung und -kommunikation zu integrieren.

Scannen

Am Beginn des digitalen Workflows steht die Erstellung eines digitalen Modells. Dabei kann die Erfassung der Daten durch das Einscannen vorhandener Patientenmodelle mit einem 3D-Modellscanner (Abb. 1) oder auch direkt am Patienten mittels Intraoralscanner erfolgen (Abb. 2). Das Angebot an speziell angepassten Geräten zum Scannen von Modellen und zur direkten digitalen intraoralen Abformung wird immer größer. Anpassungen seitens der Gerätehersteller auf unser Fachgebiet erleichtern dabei den Einstieg in die Digitalisierung.

Unabhängig der bevorzugten Plattform – 3D-Modellscanner oder Intraoralscanner – sollte sich der Kieferorthopäde vor einer Kaufentscheidung vor allem über folgende Aspekte Gedanken machen:

- für welches Hauptanwendungsgebiet soll der Scanner verwendet werden (Archivierung und Dokumentation oder Behandlungsplanung und Herstellung von Therapiegeräten),

- wie hoch ist die Scanzeit, welches Datenformat wird verwendet (offenes oder geschlossenes System),

- wie hoch ist die Scangenauigkeit, wie groß ist die generierte Datenmenge (v.a. wichtig bei der Archivierung, bei der Verarbeitung der Datensätze und beim Datenversand),

- wie erfolgt die Anbindung an die vorhandene Software (Praxisverwaltungssoftware, Bildverwaltungs und Diagnostiksoftware),

- wie gestaltet sich das Handling (freies Scannen oder Guided Scanning) und

- wie hoch sind die Anschaffungskosten und die laufenden Kosten.

Mit dem Handling und der Qualität der aktuell erhältlichen Intraoralscanner scheint der Traum einer abdruckfreien kieferorthopädischen Fachpraxis zum Greifen nahe, es gilt aber zu bedenken, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine vollständige gleichberechtigte Anerkennung digitaler Modelle neben klassischen Modellen noch nicht erfolgt ist. Zudem lassen sich Intraoralscans nur auf Basis der GOZ abrechnen. Ein Intraoralscan sollte gegenüber konventionellen Abformungen (Alginat, Doppelmischabformungen...) mindestens gleichwertig, bestenfalls diesen überlegen sein. Dabei gilt es zu bedenken, dass in der Kieferorthopädie notwendigerweise stets der gesamte Kiefer gescannt werden muss und gerade in unserem Fachgebiet die Genauigkeit von transversalen Distanzen und Zahnbogenlängen in der Diagnostik und in der Herstellung kieferorthopädischer Apparaturen eine entscheidende Rolle spielt.

Die Verwendung digitaler Modelle ist der Einstieg in die Welt der digitalen Kieferorthopädie und bietet dem Kieferorthopäden zahlreiche Vorteile, u.a. in den Bereichen der Modellarchivierung und Dokumentation, der Diagnostik und Behandlungsplanung, der Patientenberatung (v.a. in Verbindung mit der Verwendung digitaler Set-ups zur Visualisierung verschiedener Therapiealternativen), der Planung und Herstellung von CAD/CAM-Behandlungs- und Retentionsapparaturen und in der ständigen Verfügbarkeit am PC.

Apparaturen

Indirekte Klebetrays

Der größte Vorteil des indirekten Klebens ist die Möglichkeit, die genaue Platzierung der Brackets ohne Zeitdruck festlegen zu können und diese Positionierung aus jedem Blickwinkel zu kontrollieren. Die Bracketplatzierung erfolgt beim indirekten Kleben stärker unter Berücksichtigung des Behandlungsziels. Das sorgt für eine zusätzliche Optimierung von Arbeitsabläufen im klinischen Alltag. Ungenauigkeiten bei der Bracketpositionierung führen zu einer verlängerten Behandlungszeit sowie notwendigen Korrekturen durch den Behandler, wie z.B. das Repositionieren von Brackets in der Nivellierungsphase bzw. im Finishing oder notwendigen Anpassungen des Bogens durch Ausgleichsbiegungen. Diese zusätzlichen Arbeiten kosten sowohl den Behandler als auch den Patienten zusätzlich Zeit und bringen das Zeitmanagement in der Praxis durcheinander. Zusätzlich stellt das indirekte Positionieren von Brackets eine effiziente Methode dar, die Stuhlzeit für den Patienten deutlich zu reduzieren und angenehmer zu machen. Für den Behandler erlaubt diese Technik eine bessere Praxisauslastung durch das parallele Kleben mehrerer Patienten bei gleichbleibend hoher Genauigkeit.

Im Laufe der Zeit wurden verschiedene Laborprozesse entwickelt, um das indirekte Kleben zu optimieren. Diese Prozesse sind jedoch meist sehr zeitintensiv und/oder techniksensitiv. Gerade hier gelingt es durch die Verwendung von digitalen Set-ups und der Herstellung teilindividualisierter Behandlungsapparaturen nach Backward-Planning-Konzept Arbeitsprozesse zu vereinfachen, Fehler zu minimieren und Ressourcen zu sparen. Mit entsprechender Software (z.B. OnyxCeph3TM, Fa. Image Instruments) und einem 3D-Drucker ist es mittlerweile möglich, Klebetrays für die indirekte Klebetechnik zu erstellen und den gesamten digitalen Workflow in der eigenen Praxis zu generieren. Aufgrund der Komplexität der Erstellung eines digitalen Set-ups gilt zur Zeit jedoch die Empfehlung – gerade für den Anfang – auf die Dienste eines spezialisierten Labors zurückzugreifen und Teilprozesse des digitalen Workflows auszulagern (z.B. InsigniaTM/Fa. Ormco, SureSmile®/Fa. OraMe trix, WIN/Fa. DW LINGUAL SYSTEMS, Incognito®/Fa. 3M Unitek, INDIVIDUA®/Fa. CA Digital ...). Im Folgenden soll beispielhaft auf den Workflow mit dem INDIVIDUA® System aus Sicht eines klinischen Anwenders eingegangen werden. Die Firma CA Digital bietet dem Kieferorthopäden mit den INDIVIDUA®Produkten digital geplante Behandlungssysteme an, bei welchen die Brackets präzise am Computer positioniert werden und mithilfe klinisch erprobter indirekter Klebetrays in den Patientenmund übertragen werden. Bei der Erstellung der speziellen INDIVIDUA®Trays kommt modernste 3D-Drucktechnologie zur Anwendung.

Der Anwender kann zwischen verschiedenen Angeboten wählen: INDIVIDUA® INDIRECT BOND – hierbei werden Brackets auf einem digitalen Malokklusionsmodell virtuell auf dem FA-Punkt positioniert; INDIVIDUA® SETUP BOND – dem geht ein digitales, individuelles Ziel-Set-up voraus. Die Simulation ermöglicht es, die Drähte an die Situation des Patienten anzupassen und diese individuell zu biegen; oder INDIVIDUA® LINGUAL BOND – linguales Bracketsystem für die Behandlung leichter bis mittlerer Zahnstellungsanomalien im anterioren Zahnbereich. Der Behandlung geht ein individuelles 3D-Set-up voraus.

Insbesondere in der Lingualtechnik hat sich das indirekte Kleben mittels Set-up weitestgehend durchgesetzt. Gründe hierfür sind vor allem im eingeschränkten Zugang, der schlechten Sicht und in den morphologischen Variationen der Lingual und Palatinalflächen (konkave und konvexe Flächen, Tuberkuli, Randleisten) zu sehen. Die klassische manuelle Herstellung eines Ziel-Set-ups ist technisch anspruchsvoll und stellt einen zeitintensiven Vorgang dar. Auf dem idealen Ziel-Set-up werden die Bracketpositionen festgelegt und ein Bogen angepasst. Anschließend wird die Bracket position wieder auf das Malokklusionsmodell übertragen und die Brackettransfertrays hergestellt. Die präzise Positionierung der Brackets auf dem Modell ist der Schlüssel zum klinischen Erfolg. Mit der Möglichkeit, 3D-Modelle zu verwenden und ein digitales Set-up durchzuführen, sind weder Laborressourcen noch Techniker gebunden. Alternativplanungen lassen sich ausgehend vom Ziel-Set-up leicht realisieren und durch die automatisierte Platzanalyse wird das Platzangebot direkt quantifiziert und kann in die Planung miteinbezogen werden.

Klinisches Beispiel INDIVIDUA® LINGUAL BOND

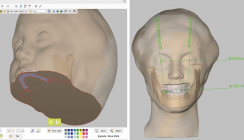

Die 23-jährige Patientin stellte sich in unserer Praxis mit dem Wunsch nach einer Ausformung des Oberkieferfrontzahnsegmentes mit einer unauffälligen Apparatur vor. Bereits im Jugendalter durchlief sie eine Behandlung mit einer Multibandapparatur alio loco (Abb. 3). Diagnostisch zeigte sich eine Klasse II-Dysgnathie in Kombination mit einem zum Teil dental kompensierten skelettalen Kreuzbiss. Nach Aufklärung und Beratung wurde von der Patientin eine komplette KFO-Behandlung abgelehnt und eine Kompromissplanung mit einer lingual befestigten Teil-MB-Apparatur im Oberkiefer der Vorzug gegeben. Die angefertigten Gipsmodelle wurden mit dem OrthoX® Scanner digitalisiert und in der Software OnyxCeph3TM separiert (Abb. 4). Das digitale 3D-Modell und die Planung wurden online an CA Digital versandt. Es erfolgte die Erstellung eines virtuellen Set-ups und die Festlegung der Bracketpositionen (INDIVIDUA® LINGUAL BOND, Abb. 5). Die Lingualapparatur wurde indirekt mit dem gelieferten Tray geklebt. Geplante Bogensequenz: .014'' Sentalloy Medium, .017'' x .025'' NeoSentalloy und .016'' Resolve (Abb. 6).

Aligner

Die Korrektur von Zahnfehlstellungen mithilfe von Alignern hat sich gerade in der Erwachsenenbehandlung sukzessive ihren Platz in der Kieferorthopädie erobert. Aligner verbinden optimale Behandlungsergebnisse mit einem angenehmen Tragekomfort. Das Indikationsspektrum ist sehr breit gefächert: Leichte bis schwierige Zahnfehlstellungen bis hin zu Extraktionsfällen oder kombiniert kieferchirurgisch-kieferorthopädischen Behandlungen lassen sich mit unterschiedlichen Alignersystemen realisieren.

Gerade bei der Herstellung von Alignern hat sich die Verwendung von 3D-Modellen, virtuellen Set-ups und dem 3D-Druck der einzelnen Schritte als Industriestandard etabliert. Mittlerweile bieten einige Intraoralscanner (z.B. CEREC Omnicam, Fa. Sirona) eine direkte Schnittstelle zu verschiedenen externen Dienstleistern an (Invisalign®, ClearCorrect®, CA Digital®), um die digitalen Modelldaten direkt zu übermitteln.

Mit der Software OnyxCeph3TM – CA SMART 3D ist eine CAD/CAM-Software verfügbar, mit der die gesamte Alignerplanung in der Praxis erfolgen kann. Einzelne Prozesse können aber auch via Datenexport an die Firma CA Digital abgegeben werden (z.B. Modelldruck). Interessant ist die Möglichkeit, bei Verwendung virtueller Set-ups eine Hybridbehandlung durchzuführen. Das heißt, ein Kiefer wird mit Alignern und der Gegenkiefer mit einem Set-up-basiertem teilindividualisierten Bracketsystem behandelt (Abb. 8 bis 11).

CAD/CAM-Retainer

Nach Abschluss der aktiven Phase der KFO-Behandlung muss das Ergebnis stabilisiert werden. Aufgrund der Mitarbeitsproblematik haben sich geklebt fixierte Retainer als Langzeitretentionsgerät nach kieferorthopädischen Ausformungen durchgesetzt. In der Regel werden im Labor am Modell handgebogene oder intraoral direkt angepasste Teilbögen aus Stahl oder TMA adhäsiv an den Frontzähnen befestigt. Jede Biegung in einem Draht geht jedoch mit einer Veränderung des Metallgitters einher und wirkt als Sollbruchstelle (Retainerbrüche sind bei ausgeprägten Biegungen zu erwarten). Die Palatinalflächen der oberen Frontzähne sind unregelmäßig geformt und weisen häufig individuelle morphologische Besonderheiten auf. Zudem ist eine suffiziente Positionierung eines Retainers und der Klebestellen (vor allem im Eckzahnbereich) aufgrund der Kontakte mit den unteren Frontzähnen in der statischen und dynamischen Okklusion meist sehr schwierig. Die Häufigkeit defekter Klebestellen bei OK-Retainern ist signifikant höher als bei UK-Retainern.

Mit der Verwendung digitaler 3D-Modelle ist eine perfekte virtuelle Positionierung von Retainern in der Vertikalen in Relation OK zu UK möglich. Insbesondere durch die Anpassung an die linguale Morphologie der Zahnflächen ist höchste Passgenauigkeit zu erwarten. MEMOTAIN® (Fa. CA Digital) wird mithilfe eines patentierten CAD/CAM-Herstellungsverfahrens hochpräzise produziert. An einem 3D-Modell wird der Lingualretainer virtuell entworfen (Abb. 12). Nach Freigabe der Planung durch den Kieferorthopäden wird der Retainer mittels Lasertechnik computerunterstützt aus einem Nitinolrohling herausgeschnitten. Durch das Schneiden des Werkstückes wird das Metallgitter nicht beeinträchtigt. Anschließend erfolgt eine galvanische Veredlung, um eine glatte, keimabweisende Oberfläche zu erzeugen. Mithilfe eines Silikontransfer-Jigs kann der Retainer exakt am Patienten geklebt werden (Abb. 13, 14). Durch den perfekten Sitz und die geringe Drahtdimension (< .012'' x .012'' bzw. < 0.3 mm x 0.3 mm) ist der CAD/CAMRetainer für den Patienten interdental kaum spürbar. Nur die Klebestellen lassen sich mit der Zunge ertasten.

Durch die pseudoelastischen Eigenschaften von Nitinol wird die physiologische Eigenbeweglichkeit der Zähne so wenig wie möglich eingeschränkt. Zudem ist das Material im hohen Maße biokompatibel und weist eine sehr gute Korrosionsbeständigkeit auf. Der optimale Zeitpunkt, um einen CAD/CAM-Retainer zu planen, ist der letzte Kontrolltermin vor Entbänderung. Wichtig ist, dass nach Erstellung der digitalen Modelle keine Zahnbewegungen mehr im Frontzahnsegment stattfinden.

Ausblick

Die Verwendung digitaler Modelle zur Dokumentation, Archivierung und Modellvermessung ist heute schon in vielen KFO-Praxen Standard. Ein vollständiger digitaler Workflow von der Diagnostik über die digitale Planung und Herstellung von Behandlungsgeräten mithilfe von CAD/CAM-Verfahren bis hin zum CAD/CAM-Retainer ist möglich und effizient – eine abdruckfreie KFO-Praxis jedoch bleibt aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen leider noch ein Traum.

Der Beitrag ist in der KN Kieferorthopädie Nachrichten 1/17 erschienen.