Kieferorthopädie 28.02.2011

Die Biologische Augmentation

share

Interdisziplinäre Planung und Behandlung sind nur Phrasen, solange man nicht die unterschiedlichen Kompetenzen zum Wohl des Patienten bündelt. In diesem Beitrag wird eine Methode zum gesteuerten, natürlichen Knochenaufbau (biologische Augmentation) vorgestellt. Wenn Kieferorthopäde und Implantologe zusammenarbeiten, können dem Patienten im Vorfeld einer Implantatversorgung viele Unannehmlichkeiten erspart werden.

Einleitung

Völlig salopp, absolut unmedizinisch und überhaupt nicht wissenschaftlich, könnte man ein dentales Implantat als Dübel ansehen. Dieser Vergleich ist insofern verständlich und damit vielleicht auch gerechtfertigt, da Implantate die gleiche Aufgabe wie Dübel haben: Sie schaffen Halt in einem Material, das primär keine gute Verankerung für Schrauben zulässt. Damit gehören Implantate in die Familie von Befestigungselementen, deren Urahn mit der Patenterteilung am 14. Januar 1913 das öffentliche Licht der Welt erblickt. Das von J. Rawling 1910 erfundene Prinzip des Dübels bietet die Lösung für unzählige Verankerungsprobleme. Aber der beste Dübel nützt nichts, wenn die Qualität und vor allem die Quantität des Insertionsmediums nicht ausreichen.

Augmentation

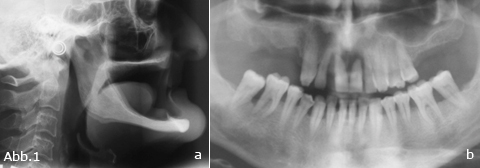

Der Verlust einzelner oder mehrerer Zähne führt bekanntermaßen zum vertikalen und

horizontalem Knochenabbau.1,5 Je nach Dauer der Zahnlosigkeit, der Belastung dieser Knochenareale und der Disposition des Patienten kommt es zu mehr oder weniger starken qualitativen und vor allem quantitativen Volumenverlusten (Abb.1a). Unterschreitet dieser Verlust ein bestimmtes Niveau, ist die Insertion eines Implantates primär nicht möglich. Maßnahmen zur Beschaffung von Knochen sind erforderlich.

Abb.1 a: Lange Zahnlosigkeit und schlecht sitzende Prothesen führten zum extremen Knochenabbau. b: Die beiden zentralen Schneidezähne sind durch den Knochenabbau stark gelockert.

Das Ziel der Augmentation (augmen, lateinisch=Zuwachs) ist die Vermehrung von Knochen. Je nach Region und Charakteristik des Knochenverlustes gibt es unterschiedliche Verfahren der Rekonstruktion (Tabelle). In der Kieferorthopädie sind augmentative Verfahren ebenfalls bekannt bzw. gängige Methode, wie z.B. das Erweitern und Verlängern des Unterkiefers mit einer Distraktionsosteogenese.2 Eine andere Form dieser Methode stellt das Sprengen und Erweitern der Gaumennaht (GNE) dar.

Bei allen Augmentationsverfahren, die ein Einlagern von autologem und/oder Knochenersatz erfordern, ist ein mehr oder weniger aufwendiger chirurgischer Eingriff erforderlich. Das Resultat bzw. der Erfolg wird von vielen Faktoren beeinflusst. Dazu gehören z.B. die Disposition des Patienten, die Art, Annahme und Integration des Augmentats, die Kunst des Operateurs und vieles mehr. Je aufwendiger der Eingriff ist, umso höher kann das Risiko sein. Autologer, also patienteneigener Knochen ist Goldstandard. Er hat die besten Potenzen, an der gewünschten Stelle anzuwachsen. Zum Platinstandard könnte die forcierte und gesteuerte Regeneration des lokalen Knochens werden.

| Verfahren | Prinzip | Material |

| Distraktionsosteogenese | Durchtrennen eines intakten Knochens (Knochennaht), Vergrößerung und Fixierung des Bruchspaltes | Ausfüllen des Spaltes durch nachwachsenden Knochen |

| Bone Splitting | Spalten von schmalen Kieferkämmen | Auffüllen des Spaltes mit autologem Knochen und/oder Knochenersatzmaterial |

| Onlay-Graft/Veneer-Graft | horizontaler / verikaler Aufbau des Kieferkamms | Auflagern von autologem Knochen und/oder Knochenersatzmaterial |

| Inlay-Graft | Auffüllen von tiefen Knochendefekten | Einlagern von autologem Knochen und/oder Knochenersatzmaterial |

| Sinuslift (Kieferhöhlenboden-Evalutionsplastik) | Anheben der Schneider‘schen Membran in der Kieferhöhle und Auffüllen des Hohlraumes | Einlagern von autologem Knochen und/oder Knochenersatzmaterial |

| Interpositionsplastik | Ablösen des Kieferkamms von der Knochenbasis, Einlagerung von Knochen | Knochenspangen aus der Hüfte oder anderen Spenderorten |

| biologische Augmentation | Ein Zahn wird kieferorthopädisch bewegt und hinterlässt auf seinem Weg ausreichend Knochen für die Insertion eines Implantates | forcierte und gesteuerte Regeneration des lokalen Knochens |

Biologische Augmentation

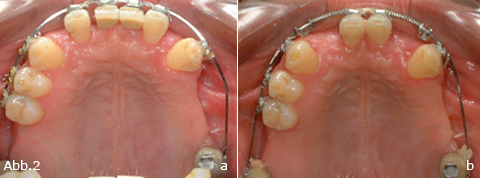

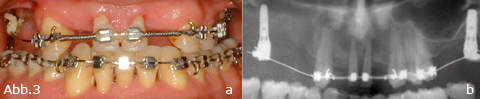

Zähne durch kieferorthopädische Maßnahmen in eine günstige prothetische Position zu bringen, ist nichts Neues. Dafür gibt es unzählige Beispiele. Neue Felder für die präprothetische Kieferorthopädie ergeben sich durch den zunehmenden Wunsch der Patienten nach einer implantatgetragenen Versorgung. Dies zieht eine steigende Anzahl von Augmentationen nach sich. Es gibt zahlreiche Fälle, in denen zur Verbesserung der Knochenquantität ein chirurgischer Eingriff mithilfe kieferorthopädischer Maßnahmen vermieden werden kann. Das Vorgehen ist einfach und tägliche Routine in der KFO. Ein Zahn wird in Richtung des atrophierten Kieferkamms bzw. Knochendefekts bewegt (Abb.2a). In seinem „Windschatten“ bleibt der Kieferkamm erhalten (Abb.3). Diese Methode, eine suffiziente Knochenquantität für die Insertion von Implantaten zu schaffen, ist biologische Augmentation.

Indikationen für biologische Augmentation

Sie ist gegeben, wenn der Kieferkamm sehr schmal und der Erfolg der „klassischen“ Augmentationsverfahren fraglich erscheint. Dies trifft insbesondere für den unteren Frontzahn- und Prämolarenbereich zu. Beim Verlust eines ersten unteren Incisivus kann der zweite Schneidezahn an dessen Stelle bewegt werden.6 Hinsichtlich der Morphologie sind i. d. R. keine Korrekturen an den Zähnen erforderlich, da der Unterschied in der Kronenbreite im Durchschnitt nur 0,6mm beträgt.4 Nach der biologischen Augmentation kann der untere Kieferkamm in vestibulo-oraler Richtung noch relativ schmal sein. Um ein Implantat herum sollten mindestens 2mm Knochen sein. Dies bedeutet, es ist ein Implantat mit geringem Durchmesser (z.B. XiVE® 3.0, Fa. DENTSPLY Friadent) erforderlich, deren Erfolgsrate hoch ist.3

Abb.2 a: Die zweiten Schneidezähne werden in Richtung Mittellinie bewegt. Im Molarenbereich dienen Implantate als skelettale Verankerung. b: Der Kieferkamm bietet ausreichend Volumen für die Implantation.

Vorteile

Der wichtigste Vorteil der biologischen Augmentation ist der Verzicht auf chirurgische Maßnahmen zum Aufbau eines Knochenlagers (Tabelle). Der Knochen kann sich in entsprechender Qualität regenerieren, vorausgesetzt, die Zähne werden langsam und unter Einsatz moderater Kräfte bewegt. Bei den anderen Formen der Augmentation sind häufig Resorptionen zu beobachten. Einen Zahn in seiner Position zu verändern, benötigt mehrere Monate. Bevor in ein „klassisches“ Augmentat ein Implantat inseriert werden kann, vergehen mindestens vier bis fünf Monate. Insofern gibt es zwischen den beiden Verfahren auch zeitlich kaum Unterschiede.6 Durch die kieferorthopädische Vorbehandlung kann sich ein weiterer Vorteil im Hinblick auf eine erfolgreiche Gesamttherapie ergeben. Hat ein Implantat zwei natürliche Nachbarzähne und ist die Lücke relativ klein, bleibt die knöcherne Basis für die Papille erhalten. Demzufolge lässt sich eine optimale Rot-Weiß-Ästhetik erzielen. Bei größeren Lücken bzw. zwei nebeneinander stehenden Implantaten wäre dies nicht so einfach möglich.

Nachteile

Die Nachteile der biologischen Augmentation ergeben sich aus den bekannten Komplikationen einer KFO-Behandlung, z.B. Wurzelresorptionen oder Perforationen der Knochenwand. Die Möglichkeit eines Rezidivs ist gegeben. Ein weiterer Nachteil ist kosmetischer Art. Während der kieferorthopädischen Vorbehandlung kann nur bedingt eine provisorische Versorgung der Lücke (Abb.2a) erfolgen.

Fallbeispiel

Ein 40-jähriger Patient wünschte eine implantatgetragene prothetische Versorgung. Bedingt durch massive Knochenverluste (Abb.1b) mussten die oberen ersten Schneidezähne entfernt werden. Die Bedingungen zur Sofortimplantation waren nicht gegeben. Es bestand die Gefahr, dass nach Ausheilung der Extraktionswunde nicht genügend Knochen für das Setzen von Implantaten vorhanden sein würde. Ein Eingriff zum Auffüllen des Defektes kam für den Patienten nicht in Frage. Es bot sich an, die zweiten Schneidezähne an die Position der ersten zu bewegen (Abb.2a und b). Nach sechs Monaten war die Endposition erreicht und der Knochendefekt mithilfe der biologischen Augmentation eliminiert (Abb.3). Die Verankerung der Mesialbewegung erfolgte hauptsächlich skelettal durch die Implantate in der Molarenregion. Später werden diese Implantate ein Teil der prothetischen Versorgung. Bei der Therapie dieses Patienten gab es schon in der Planungsphase eine enge Zusammenarbeit zwischen Implantologen und Kieferorthopäden.

Abb.3 a: Ohne eine kieferorthopädische Behandlung wäre es zu starker Resorption im Frontzahnbereich gekommen. b: Durch die Mesialisation der zweiten Schneidezähne wurde der Knochendefekt eliminiert.

Schlussfolgerung

Die biologische Augmentation ist kein Allheilmittel, um Knochenvolumen aufzubauen. Es liegt immer in der Hand des Arztes, über das aussichtsreichste „therapeutische Werkzeug“ zu entscheiden. Wenn die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind, sollte dieser Methode des gesteuerten, natürlichen Knochenaufbaus jedoch immer der Vorzug gegeben werden.

Literatur

- Cardaropoli, G, Araujo, M, and Lindhe, J: Dynamics of bone tissue formation in tooth extraction sites. An experimental study in dogs.

- J Clin Periodontol; 2003, 30 (9): 809–818.

- Guerrero, CA, Bell, WH, Contasti, GI, and Rodriguez, AM: Intraoral mandibular distraction osteogenesis. Semin Orthod; 1999, 5 (1): 35–40.

- Roels, M, Karapetian, V, and Zöller, J: [P 316] Survival of small-diameter implants compared with standard-diameter implants. Clin Oral Implants Res; 2008, 19 (9): 940.

- Schumacher, G-H (Hrsg): Odontographie. Anatomie der Zähne und des Gebisses. Hüthig GmbH, Heidelberg 1995.

- Trombelli, L, Farina, R, Marzola, A, et al.: Modeling and remodeling of human extraction sockets. J Clin Periodontol; 2008, 35 (7): 630–639.

- Yüksel, O: Einzelzahnimplantate im Frontzahnbereich Die richtige Entscheidung hinsichtlich Zeitpunkt und Augmentationsmethode. Quintessenz; 2007, 58 (12): 1251–1262.

Autoren: Dres. Thomas Lietz, Elie Amm, Bettina Glasl, Björn Ludwig

Seitenanfang