Kieferorthopädie 10.07.2023

Fallbericht: Neue Grenzen der Alignertherapie (Teil 2)

share

Dieser Beitrag ist eine Fortsetzung des Artikels aus der Ausgabe 5/23 der KN Kieferorthopädie Nachrichten.

Weichgewebemanagement

Auffällig bei retrognathen Patienten ist, dass die mittlere Gesichtsmimik oftmals nur unvollständig ausgeprägt ist. Das in Relation zum vorgeschobenen Kinn zurückliegende mittlere Gesichtsdrittel behindert eine natürliche Funktion der dortigen mimischen Muskulatur. Infolgedessen ist diese kaum ausgeprägt und nicht trainiert. Dies führt zu einer schwach ausgeprägten bis fehlenden Muskulatur. Selbst nach Überstellen des frontalen Kreuzbisses ist diese Muskulatur retrahiert. Ein deutliches Anzeichen hierfür sind ausgeprägte Grübchen im Bereich des rechten und linken Mundwinkels sowie eine überspannt wirkende und volumenarme Oberlippe (Abb. 79 und 80).

Auch bei der vorgestellten Patientin war das Merkmal der passiven, überspannten Oberlippe mit Grübchenbildung deutlich zu erkennen. Was liegt anderes nahe, als für die Stärkung der mimischen Muskulatur eine kleine „Bodybuilding“-Runde einzulegen (Abb. 81 und 82)? Die Patientin wurde angewiesen, mindestens dreimal täglich für fünf Minuten die Ober- und Unterlippe nach vorne zu ziehen und zu einem Kreis zu formen, ohne jedoch dabei den Unterkiefer nach vorne zu schieben. Das sieht dann ähnlich aus, als würde man einen Kuss geben wollen. Deshalb haben wir diese Übung auch dementsprechend genannt – die Kussmund-Übung.

Retentionsphase

In der Retentionsphase erwartet man, dass sich der seitlich leicht offene Biss, wie er bei den meisten Alignerfällen am Ende auftritt, dann in der Settlingphase von alleine schließt. Ausnahme hierfür sind extrem starke Bruxer und Zungenpresser. Während man bei Zungenpressern, außer Logopädie, nicht sehr viel machen kann, ist es bei Bruxern von Vorteil, wenn sie gerade in der Anfangsphase der Retention ihre Retentionsschienen nur jede zweite Nacht tragen. Dann geht das Settling auch etwas schneller und man kann nach ca. einem halben Jahr eine satte Okklusion im Seitenzahnbereich feststellen.

Bei unserer Patientin verhielt es sich jedoch anders. Das Settling war sehr zögerlich und am Zahn 26 blieb die erwartete Extrusion zunächst aus. Der Vergleich, vor Case Refinement (Abb. 83 und 84), nach Abschluss der Behandlung (Abb. 85 und 86) und zwei Jahre in Retention (Abb. 87 und 88), zeigt die Entwicklung der vertikalen Dimension sehr deutlich. Während sich auf der rechten Seite das zu erwartende Settling erwartungsgemäß einstellte und schon nach dem letzten aktiven Aligner (dieser sollte vor dem Einsetzen des Lingualretainers mindestens sechs Wochen lang ausschließlich nachts getragen werden) zufriedenstellen war, wollte sich der Biss auf der linken Seite nicht vollständig schließen.

Ich hatte lange darüber nachgedacht, warum dies hier anders ist, bis ich an der Füllung des Zahnes 26 ein entscheidendes Merkmal erkannte. Die Füllung war nicht nur zu groß und nicht randständig, sondern auch überstopft. Darüber hinaus ragte sie unterhalb des Zahnäquators nach apikal hinaus (Abb. 89). Dadurch verhakte sich der Zahn 26 und verhinderte ein natürliches Settling. Zur Verbesserung der okklusalen Verhältnisse musste von einem Zahnarzt eine Revision der Füllung 26 vorgenommen werden.

Endergebnis: Beide Zahnbögen, OK und UK, sind nach der zweijährigen Retentionsphase immer noch in wohl ausgeformter eugnather Stellung, ohne ein Anzeichen eines Rezidivs (Abb. 90 und 91). Außerdem hat das Profil an Ausgewogenheit und Harmonie gewonnen (Abb. 92 und 93).

Kritische Bewertung des Falls

Ganz sicher war dies einer meiner schwierigsten und riskantesten Fälle, die ich in meiner dreißigjährigen Praxiserfahrung behandelt habe. Des Weiteren bin ich mir sicher, dass mir ein solcher Behandlungserfolg mit festsitzenden Behandlungsmittle nicht gelungen wäre. Die anscheinend sinnvolle Alternative wäre vielleicht die Extraktion zweier oberer Prämolaren und nachfolgende chirurgische Vorverlagerung der Maxilla. Aber Extraktionen möchte ich per se soweit wie möglich vermeiden, da sie immer einen sehr invasiven Eingriff in das biomechanische System des Kauapparats darstellen. Außerdem ist eine chirurgische Vorverlagerung des Oberkiefers auch kein kleiner Eingriff und ebenfalls mit vielen Risiken verbunden.

Daher blieben nun nicht viele alternative Optionen übrig. Gestärkt durch meine Erfahrungen mit anderen Frontalen Kreuzbissen, die ich alle, egal welchen Alters, erfolgreich überstellt hatte, wagte ich nun den Schritt mit Alignertechnik. Der Unterschied bestand allerdings darin, dass die anderen Patienten maximal 1 bis 2 mm progene Verzahnung im Seitenzahnbereich aufwiesen und auch nicht einen so ausgeprägten Tiefbiss in der Front hatten.Zu der über 6 mm progenen Seitenzahnokklusion kam noch ein sehr entscheidendes Merkmal hinzu: Übergroße Frontzahnkronen bei sehr kurzen Zahnwurzeln und einer sehr geringen (nur 5 mm) Verankerung im Alveolarknochen (Abb. 5 und 6).

Ohne die vorherige Diagnostik im DVT wäre ich bestimmt nicht diesen mutigen Schritt gegangen. Das verdeutlicht, wie wichtig eine umfassende Diagnostik und hier insbesondere 3DDiagnostik bei der Therapieplanung erwachsener Patienten ist. Erst durch vollständige Erfassung aller therapierelevanten Parameter eröffnet sich ein geeignetes Therapiespektrum. Hierzu gehört ganz besonders die Lage der Kiefergelenkköpfchen in Relation zur Gelenkpfanne.

Gerade bei progenen Patienten ist es häufig, dass das Caput mandibulae nicht in Zentrallage zur Fossa articularis steht, sondern in mesial exzentrischer Position. Genauso häufig finden wir bei erwachsenen Patienten mit ausgeprägtem Deckbiss eine Kompression des Kiefergelenks nach dorsocranial. Beide Phänomene helfen, die jeweilige Okklusionsabweichung besser zu korrigieren. Wir müssen nur wissen, ob diese vorhanden ist und ob sie sich beidseitig oder nur einseitig darstellt. Aus diesem Grunde ist eine Bestimmung der Lage des Condylus unter Zuhilfenahme einer DVT-Aufnahme für jede Erwachsenenbehandlung unerlässlich, es sei denn, man nimmt das Risiko der Überraschungen während der Therapie in Kauf (siehe Abb. 45–48).

Dieser Fall war insofern auch ein Meilenstein zur Erkenntnis, wie wichtig eine DVT-gestützte Therapieplanung in der Erwachsenentherapie ist. Leider hatte ich bei der Patientin nur eine Aufnahme in Retralposition gemacht, um die mögliche Zielposition widerzuspiegeln. Obwohl sich dadurch die Abweichung der Kondylusposition in Schlussbisslage berechnen lässt, wäre es noch besser gewesen, die Aufnahme in habitueller Position anzufertigen, welche ich inzwischen standartmäßig bei der Behandlung von Erwachsenen durchführe. Schießlich kann ich keine zielgerichtete artikulationsgerechte Therapieplanung durchführen, wenn ich nicht weiß, wo die Kiefergelenkköpfchen stehen. Das Glück oder das Pech stehen mir dann mehr zur Seite als die Vernunft und die Übersicht über das vorliegende therapeutische Feld.

Bei derartigen Fällen mit mesialem Zwangsbiss kommt uns dieses Faktum sehr zu Hilfe, denn es beschleunigt die Überstellung des frontalen Kreuzbisses erheblich. Der Kreuzbiss wurde in dem vorliegenden Fall schon im ersten Drittel der Behandlung überstellt, während die ClinCheck-Planung dies erst im letzten Behandlungsdrittel vorsah. Mit dem Wissen der Kondylusposition kann dann auch in der Zukunft eine viel effizientere ClinCheck-Planung vorgenommen werden. Es können Zeiten mit möglichem Jiggling- Effekt auf ein Minimum reduziert werden. Die Belastungen der dentoalveolären Strukturen und die der Zahnwurzeln werden dabei wesentlich verringert und das Scheitern einer komplexen risikobehafteten Therapie minimiert.

Eines ist mir jedoch in diesem Fall nicht ganz optimal gelungen. Es wurde keine zentrale Einstellung der Mittellinie erreicht (Abb. 94 und 95), und im linken Seitenzahnbereich haben wir nun statt einer progenen Verzahnung eine geringe Distalbisslage (1 mm) mit dezenter Kompression im linken Kiefergelenk (Abb. 96 und 97).

Dies wäre sicherlich zu vermeiden gewesen, wenn wir von vornherein das genaue Ausmaß der Kiefergelenkdysposition gekannt hätten. Außerdem spielen hierbei zwei andere Fakten eine nicht unwesentliche Rolle:

Die Patientin weist im spiegelsymmetrischen Vergleich rechts einen geringeren Abstand des Processus coronoideus zum Os zygomaticum auf, als auf der linken Seite (Abb. 98–101). Dies lässt den Rückschluss zu, dass die Muskelaktivität auf der rechten, nicht komprimierten Seite höher ist als auf der linken Seite, welche sich habituell auch nicht in der optimalen Position befindet. Wahrscheinlich hat der laterale Kreuzbiss der Zähne 23 und 26 dazu geführt, dass das linke Kiefergelenk durch dorsale Überlastungskräfte dauerhaft geschädigt wurde. Die manuelle Funktionsdiagnostik wies allerdings keine gravierenden Befunde auf. Mit dieser Zahn- und Kiefergeschichte ist dann auch plausibel, warum die Patientin vornehmlich auf der rechten Seite gekaut hatte. Dies förderte die dortigen anatomischen Strukturen in asymmetrischer Weise, was wiederum durch eine spiegelsymmetrische Coronoideus-Analyse nach Polzar (SCAP) nachgewiesen werden kann.

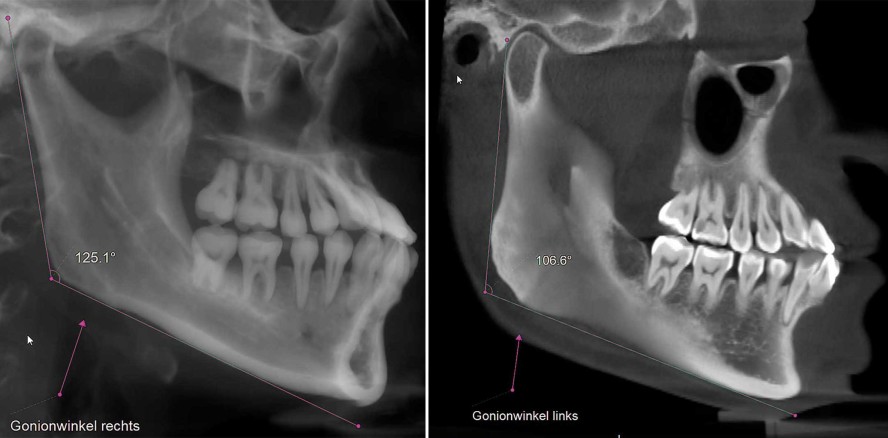

Bei unserer Patientin liegt zudem eine ausgeprägte Diskrepanz des Gonionwinkels vor. Während der Gonionwinkel auf der rechten Seite mit 125,1° sehr flach verläuft (Abb. 102), ist im linken aufsteigenden Ast ein steiler Gonionwinkel von nur 106,6° mit verkürzter Unterkieferlänge sichtbar (Abb. 103). Diese Verkürzung der anatomischen Struktur mag ebenso dazu beigetragen haben, dass die angewendeten Klasse III-Gummizüge auf der linken Seite und die Korrektur der Kondylusposition eine viel effektivere Wirkung gezeigt haben und es somit zu dieser verstärkten Distalverschiebung kam.

Bei aller Kritik ist festzustellen, dass man bei einer derart gravierenden Ausgangsposition das erreichte Behandlungsergebnis durchaus als vollen Erfolg bezeichnen kann.

Erstveröffentlichung in: KFO intern, Ausgabe 03–04/2022, S. 8–30.

Dieser Artikel ist unter dem Originaltitel „Neue Grenzen der Alignertherapie (Teil 2)” in der KN Kieferorthopädie Nachrichten 06/2023 erschienen.