Laserzahnmedizin 05.02.2025

Einsatz von Diodenlasern in der zahnärztlichen Chirurgie

share

Ein Rückblick über drei Jahrzehnte

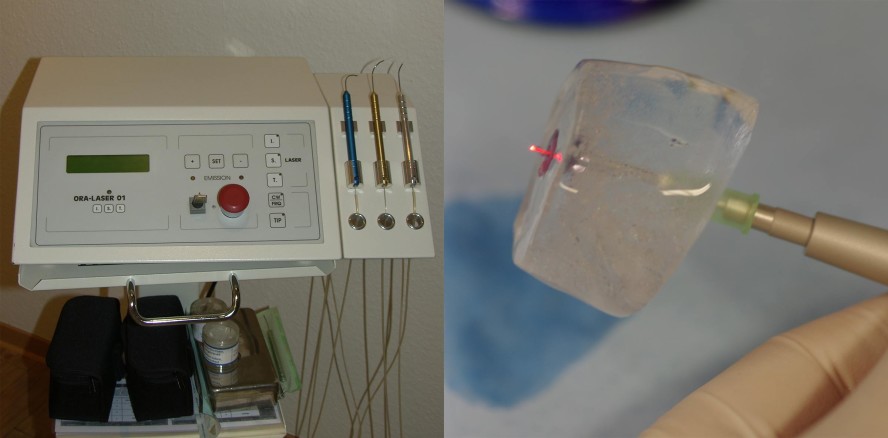

1995 wurde im Rahmen der IDS in Köln der erste Diodenlaser für den Einsatz in der Zahnmedizin präsentiert. Der Anstoß für die Einführung einer ganz neuen „dentalen“ Wellenlänge kam aus Deutschland: Bei dem bei der IDS 1995 präsentierten Gerät handelte es sich um einen 810nm Diodenlaser eines Herstellers aus Konstanz am Bodensee, in dessen Entwicklung die Ergebnisse der wissenschaftlichen Untersuchungen der Sektion Parodontologie der Universität Freiburg eingeflossen waren.

Die damaligen Inauguratoren der Universität Freiburg, Krekeler und Bach, sahen den Einsatz des 810nm-Diodenlasers vor allem in den Bereichen zahnärztliche Chirurgie und zur Dekontamination keimbesiedelter Oberflächen von Zähnen und Implantaten.

Die anschließend einsetzende Entwicklung kann mit Fug und Recht als stürmisch bezeichnet werden, Diodenlasergeräte verdrängten die bis dato in der Zahnheilkunde dominanten Wellenlängen. Heute stellen Diodenlasergeräte verschiedener Wellenlängen ca. vier Fünftel der verkauften bzw. in den Praxen eingesetzten Geräte dar.

Nach nunmehr drei Jahrzehnten des Einsatzes von Diodenlasergeräten in der Zahnheilkunde soll vorliegender Beitrag über die Indikationen dieser Wellenlängen und die hierbei gewonnenen gesicherten Erkenntnisse berichten.

Was war 1995 durch die Einführung dieser Wellenlänge neu?

Diodenlaser beschritten 1995 technisches Neuland. Durch das Anlegen von Strom an eine Laserdiode wurde im Rahmen einer kohärenten Kopplung monochromatisches Laserlicht erzeugt. Auf Kompressoren, Pulstechnik und andere aufwendige technische Gegebenheiten, die bei den bis dato verfügbaren Dentallasern zwingend erforderlich waren, konnte nunmehr verzichtet werden. Dies machte die Diodenlasergeräte kompakter, leichter und preiswerter. Dies und die vor allem im chirurgisch-implantologischen Bereich angesiedelte Indikation dieser Wellenlänge führten zu der bereits erwähnten hohen Verbreitung in den Praxen.

Einige auf dem Markt befindliche Diodenlaser können leistungsmäßig so geregelt werden, dass diese auch als Softlaser eingesetzt werden können.

Physikalische Daten von Dental-Diodenlasern:

Wellenlängen: 810nm–980nm (verschiedene Wellenlängen)

Übertragung: fasergeführt/über Fasern

Betriebsarten: cw/gepulst/Digitalpuls

Dioden: „Hard- oder Softlaser“?

Die anfänglich übliche Unterscheidung zwischen sogenannten Hardlasern und Softlasern ist zwischenzeitlich zugunsten der Unterscheidung von Laseranwendungen mit hochenergetischem und niedrigenergetischem Laserlicht aufgegeben worden, Letzteres wird auch als LLLT (Low-Level-Laser-Therapie) bezeichnet.

Bei den Anwendungen mit hochenergetischem Laserlicht kann grundsätzlich zwischen zwei Arten unterschieden werden:

- Anwendungen, bei denen Laserlicht eine unterstützende Wirkung hat, oder aber konventionelle Verfahren ergänzt bzw. Teile dieser ersetzt

- Anwendungen, die konventionell, also ohne Einsatz von Laserlicht, nicht möglich sind

Diese Nomenklatur hat sich seit geraumer Zeit zur Unterscheidung von Dental-Diodenlasern etabliert.

Gesicherte Indikationen des Diodenlasers in der Zahnheilkunde

Folgende Indikationen können als gesichert für den Einsatz in der Zahnheilkunde angeführt werden:

Chirurgische Zahnheilkunde

Zusammengefasst: es können zwei mit hochenergetischem Laserlicht arbeitende Lasertypen erfolgreich in der Oralchirurgie eingesetzt werden:

- Laser, die eine minimalinvasive Schnittführung ermöglichen, unter Vermeidung unerwünschter fotothermischer und fotoablativer Effekte

- Laser, die für die Dekontamination geeignet sind und somit gute Voraussetzungen für ein Reattachment nach Laserlichtapplikation bieten

In jedem Falle verlangt die Anwendung des Laserlichtes in der Oralchirurgie auch vom geübten Operateur ein hohes Maß an Umdenken und Einarbeitung.

Diodenlaser als Skalpellersatz

Aufgrund der bekannten Wirkungen von Laserlicht auf intraorales Gewebe:

- fotochemischer,

- fotothermischer und

- ionisierender Natur

ist bei der laserunterstützten Schnittführung in der Oralchirurgie besondere Aufmerksamkeit geboten. Denn hier steht vor allem die fotothermische Wirkung im Vordergrund. Wenn die Temperatur des Gewebes während der Laserwirkung ca. 150 Grad Celsius erreicht, wird das Gewebe karbonisiert (verkohlt). Ein Effekt, der absolut unerwünscht ist.

Die fotoablative Wirkung kann auch Blutgefäße betreffen, die im Rahmen eines parodontalchirurgisch-regenerativen Eingriffes jedoch Aufgaben bei der Ernährung eines Lappens/ Transplantates o. Ä. hätten.

Auch hier wäre eine entsprechende Laserwirkung unerwünscht.

Angiogenetische Aspekte der Diodenlaserschnittführung

Hier muss großer Wert auf angiogenetische Aspekte gelegt werden; das Wiedereinsprossen von Blutgefäßen ist essenzieller Bestandteil der Wundheilung und der Regeneration.

Aufgrund der erwähnten Gefahr unerwünschter Nebenwirkungen ist, gerade was die laserunterstützte Schnittführung bei oralchirurgischen Eingriffen betrifft, eine zentrale Forderung die nach einem Versorgungs- oder Angiosomenkonzept.

In diesem Zusammenhang können drei Konzepte der laserunterstützten Schnittführung formuliert werden:

- ästhetisches Konzept (keine Narben, Platzierung in Übergangsbereichen, keine Kreuzung ästhetischer Zonen, Erhalt physiologischer Strukturen, Rekonstruktionen mit ortsständigem Gewebe)

- plastisch-geometrisches Konzept (z. Verschiebelappen; hier ist das Achten auf Geometrie wichtig)

- Versorgungsgebiete-/ Angiosomenkonzept (beachtet die Endstromgebiete der Arterien, von Taylor wiedereingeführt [ursprünglich von 1880], im Mund-Kiefer-Gebiet modifiziert von Wetzel)

Nach Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte sind folgende Diodenlaserschnittführungen empfehlenswert:

- UK: auf dem Alveolarfortsatz; Entlastungen median (frontal) bzw. senkrecht im 4er-Bereich (lateral).

- OK: teilbezahnt auf dem Alveolarfortsatz, nur frontale, keine dorsale Entlastung.

- Eine Alternative ist im zahnlosen OK/UK die absolut vestibuläre Schnittführung, bei der man tunnelierend arbeitet.

- Beim Einzelzahn: marginale Schnittführung, keine Entlastungen, hier sind auch Periostschlitzungen möglich).

Vorteile der Diodenlaserschnittführung

Diodenlaserlicht absorbiert auf dunkle Oberflächen, somit auch auf das Hämoglobin des Bluts. Hieraus resultiert im Vergleich zum Skalpelleinsatz eine deutlich reduzierte Blutung der Weichteile im Rahmen einer Diodenlaserschnittführung. Mit der um die Jahrtausendwende eingeführten DPL-(Hochpuls-)Technik wurde ein weiterer Effekt der Diodenlaserschnittführung noch verstärkt: der der Schmerzreduktion. Somit können kleinere Eingriffe wie z. B. eine Lippenbandplastik auch unter Verzicht auf eine Lokalanästhesie durchgeführt werden. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, muss angeführt werden, dass sich die erwähnten Vorteile der Blutungsreduktion und Schmerzreduktion auch nahezu auf alle anderen in der Zahnheilkunde eingesetzten Wellenlängen übertragen lässt.

Diodenlaser beim Einsatz von Malformationen der Lippe

Für die Behandlung solcher Malformationen/Hämangiome ist – gerade im zahnärztlichen Bereich – eine klare Differenzierung zwischen kongenitalen vaskulären Tumoren und vaskulären Malformationen geboten.

Für die Therapie der vaskulären Malformation der Lippen wird eine Vielzahl von möglichen Therapieverfahren angegeben: Bei dem laserunterstützten Verfahren kommen vor allem Diodenlaser zur Anwendung:

Laserlicht hoher Energie wird mittels Fasern/Applikatoren in das Hämangiom eingebracht bei einer deutlich verringerten intra- und postoperativen Blutung. Auch bei diesem Verfahren werden (unerwünschte) Narbenbildungen beschrieben. Es handelt sich hierbei um ein Kombinationsverfahren aus Laserlichtapplikation und prä-, peri- und postoperativer Kühlung mit individualisierten Eisblöcken und eignet sich ausschließlich zur Behandlung kleiner bis mittelgroßer Hämangiome.

Die maximale Ausdehnung sollte eine Längen-Breiten-Ausdehnung von maximal 2,5 x 2,5 cm nicht überschreiten. Bei Hämangiomen mit diesen Ausdehnungen und darunter konnten sehr gute bis gute Ergebnisse erzielt werden.

Die Behandlung größerer Hämangiome sollte meiner Erfahrung nach mit dem beschriebenen Verfahren nicht erfolgen, hier sollten alternative Verfahren zur Anwendung kommen.

Dekontamination keimbesiedelter Oberflächen

„Ziel muss es sein, den Biofilm zu vaporisieren.“ Mit diesem Zitat aus dem Mund des Münchener Hochschullehrers Professor Dr. Herbert Deppe lässt sich der Einsatz des Diodenlasers trefflich beschreiben.

Somit finden Diodenlaser schwerpunktmäßig ihren Einsatz als modularer Bestandteil der Therapie der Periimplantitis und der Parodontitis.

Diodenlaser werden somit schwerpunktmäßig im Rahmen der Dekontamination keimbesiedelter Oberflächen (z. B. bei Therapie der Periimplantitis und der Parodontitis marginalis) eingesetzt (2, 3, 13).

Durch einen fotothermischen Diodenlasereffekt werden die schädlichen Keime abgetötet.

Leistung und Applikationsdauer des Laserlichtes werden so gewählt, dass es nicht zu thermischen Schäden an Pulpa und Knochen oder Hartsubstanz kommt (12).

Sowohl bei der Therapie marginaler Parodontopathien als auch bei der Periimplantitistherapie ist eine Reinigung und Dekontamination keimbesiedelter Zahn- bzw. Implantatoberflächen Voraussetzung für einen Langzeiterfolg.

Das primäre Ziel einer solchen parodontalen bzw. Periimplantitistherapie ist es, die erkrankte Wurzel- bzw. Implantatoberfläche biologisch für ein Reattachment kompatibel zu machen.

Dies beinhaltet die Entfernung von Endotoxin, Bakterien und anderen Wirkstoffen, die in dem Zement auf der Wurzeloberfläche bzw. auf der zumeist rauen Implantatoberfläche angetroffen werden.

Unterschiede unterschiedlicher Laser-Wellenlängen bei der Dekontamination keimbesiedelter Oberflächen

Er:Yag- und Er,Cr:YSGG-Laser sind in der Lage, sowohl Verschmutzungen auf der Zahn- bzw. Implantatoberfläche zu entfernen als auch zu dekontaminieren, quasi werden beide Schritte in einem Arbeitsgang erledigt.

Um Beschädigungen und thermische Schäden an den mit Laserlicht bestrahlten Oberflächen zu vermeiden, ist auf die strikte Einhaltung von Parametern zu achten, welche sich als geeignet herausgestellt haben.

Die Anwendung von Dioden-Lasern ist im Vergleich zu den beiden erstgenannten Wellenlängen mit weniger Komplikationsgefahr vergesellschaftet, diese Lasersysteme sind sehr sicher in der Anwendung. Allerdings sind Dioden-(und auch CO2-)Laser reine Dekontaminationslaser und somit nicht in der Lage vorgängig Verunreinigungen etc. von den Zahn- bzw. Implantatoberflächen zu entfernen. Dies muss vor der Applikation von Laserlicht mittels geeigneter Verfahren (Cüretten/Pulverstrahl/Ultraschall) erfolgen.

Die Laserlichtdekontamination keimbesiedelter Zahn- bzw. Implantatoberflächen ist ein gesichertes Verfahren, es liegen seit geraumer Zeit zahlreiche entsprechende Langzeitstudien (3, 5, 6, 7) vor. Bei korrekter Wahl von Leistungs- und Zeitparametern, bei der die Wellenlängen abhängig teilweise erheblich differieren, kann eine Schädigung von parodontalen bzw. periimplantären Strukturen ausgeschlossen werden.

Evidenz zur Diodenlaser-Dekontamination

Als Durchbruch kann mit Fug und Recht die weltweit erste Langzeit-Dekontaminationsstudie (3) gewertet werden, in der Bach, Neckel, Mall und Krekeler die Unterschiede im Patienten-Outcome zwischen konventionell behandelten und laserunterstützt behandelnden Patientengruppen darstellten.

Diese Studie wurde auch im Rahmen des ITI-Weltkongresses 2000 in Luzern vorgestellt. Über einen Fünfjahreszeitraum wurden Patienten, die an einer fortgeschrittenen marginalen Parodontitis mit erheblichem Stützgewebsabbau oder an einer Periimplantitis litten, mit und ohne Laserunterstützung und mittels eines ansonsten identischen Behandlungsschemas behandelt.

Sowohl was die Rezidivquote als auch die klinisch-radiologischen Parameter betrifft, hatten die laserunterstützt behandelten Patientengruppen erhebliche Vorteile.

Die Ergebnisse dieser Studien wurden nicht nur, nachdem der Untersuchungszeitraum auf einen Zehnjahreszeitraum fortgeführt wurde, untermauert, sondern auch übereinstimmend von einer Vielzahl weiterer Autoren bestätigt.

Low-Level-Laser-Anwendungen

Beim Einsatz niedrigenergetischen Laserlichts kann ebenfalls zwischen zwei Arten unterschieden werden:

- Klassische LLLT-Anwendungen zur Behandlung von Schmerzzuständen und bei Wundheilungsstörungen.

Bei klassischen Low-Level-Laser-Anwendungen kommen in der Regel Diodenlaser geringer Leistung zum Einsatz:

Hier wird Laserlicht einer Stärke deutlich unter einem Watt auf das Zielgewebe gestrahlt, typische LLLT-Anwendungen liegen bei 150–500 Milliwatt.

Deren Licht (i. d. R. im nahen Infrarot angesiedelt) soll – so die Vorstellung – nach Absorption durch das Zielgewebe zu einer lokalen ATP-Synthesesteigerung in den Mitochondrien der Zellen führen: Folge dessen ist eine Beschleunigung von Wundheilungsprozessen und eine Linderung von Schmerzzuständen.

So werden LLLT-Anwendungen typischerweise bei CMD-Problematiken und bei Dolor-post-Zuständen beschrieben, aber auch zur Behandlung oraler Aphthen und von Manifestationen eines Herpes labialis und von Druckstellen.

Die fotodynamische Therapie (PT)

Obschon das Prinzip der fotodynamischen Therapie seit über einem Jahrhundert bekannt ist (Entdeckung durch Hermann von Tappeiner und seinem Doktoranden Oscar Raab (15)) und rasch Anwendung in der Humanmedizin (v. a. Ophthalmologie und Dermatologie) fand, ließen Anwendungen im zahnärztlich-oralchirurgischem Bereich auf sich warten.

Mit den nahezu zeitgleich publizierten Arbeiten von Wilson (GB) und Dörtbudak (Österreich) erfolgte dann eine stürmische Verbreitung des Prinzips der fotodynamischen Therapie.

Es handelt sich hierbei um eine Interaktion zwischen einem Sensitizer (Farbstoff), welcher Bakterienmembranen anfärbt, und einer Lichtquelle. Im Rahmen der Absorption des Lichtes entsteht entweder Sauerstoff, der das Bakterium schädigt, oder aber Hitze, welche zum Niedergang des Bakteriums führt.

Das erste Prinzip (Sauerstoffentstehung – fotodynamische Therapie) bedingt den Einsatz von blauen Sensitizern und Laserlicht zwischen 500 und 600nm, wohingegen Prinzip 2 (fotothermische Therapie – Hitzeentstehung) auf Einsatz eines grünen Farbstoffs und einem 810nm-Laser fußt.

Option 2 (PTT) stellt eine Ausnahmeerscheinung dar, die es so nur in der Zahnmedizin gibt, wohingegen grüne Sensitizer in der Humanmedizin unbekannt sind.

Die einfache und je nach Delegationsrahmen delegierbare Anwendung und das minimalinvasive Prinzip der fotodynamischen Therapie hat innerhalb der letzten zwei Jahrzehnte zu einer breiten Anwendung geführt. Innerhalb der Gruppe der laseranwendenden Zahnmediziner dürfte die Fraktion der PTT-Anwender die größte darstellen.

30 Jahre Diodenlaser – Versuch eines Fazits zum Einsatz von Lasern in der Oralchirurgie

Aufgrund bautechnisch bedingter und physikalischer Vorteile sowie aufgrund ihres breiten Anwendungsspektrums hat sich der Einsatz von Diodenlasern in der Zahnheilkunde fest etabliert:

Ca. 60 Prozent aller verkauften und in den Praxen betriebenen Dentallaser sind Diodenlaser, der restliche Teil sind Er:Yag-, Er,Cr:YSGG-, CO2- und NdYag-Laser.

Vor diesem Hintergrund kann die Diodenlasergeschichte seit 1995 als großer Erfolg gewertet werden.

Allerdings bedurfte es auch hier einer gewissen „Lernkurve“ – nachdem über viele Jahre hinweg die Befürworter des Lasereinsatzes in der Zahnmedizin ihre wissenschaftlichen Studien und Anwendungen darauf konzentrierten, Laseranwendungen zu definieren, die ausschließlich mit monochromatischem Licht, nicht aber konventionell durchzuführen sind, hat sich seit geraumer Zeit ein Konsens ergeben, den Laser als Adjuvans zu sehen.

Diese Erkenntnis ist auch auf die Anwendung von Diodenlasern zu übertragen – die Integration des Dioden-Laserlichts in bestehende Therapieschemata ermöglicht so dem Anwender ein in der Regel schnelleres, weniger traumatisches operatives Vorgehen, oftmals mit verbesserter Prognose vergesellschaftet.

Ferner hat sich im letzten Jahrzehnt bei der Anwendung von Lasern in der Mundhöhle eine deutliche Verschiebung, weg von der konservierenden Anwendung hin zu oralchirurgischen und parodontologischen Anwendungen, ergeben. Und diese Bereiche (Chirurgie und Parodontologie) wiederum sind Domänen der Laserzahnheilkunde.

Laserzahnheilkunde ist heute eine zahnmedizinische Spezialdisziplin, in der die diodenlaserunterstützte Oralchirurgie eine ganz wesentliche Rolle einnimmt.

Vor diesem Hintergrund öffnet sich dem Diodenlaseranwender eine solche Flut neuer Therapie- und Diagnoseoptionen mithilfe von Laserlicht, die selbst potenzielle Optimisten noch vor zehn Jahren nicht für möglich gehalten hätten.

Wie ein roter Faden zieht sich hier das Ziel des minimalinvasiven, gewebeschonenden Vorgehens durch die (lange) Liste diodenlaserunterstützter zahnärztlicher Therapien.

Eine sehr große Anzahl neuer Diodenlaseranwender hat die Einführung der fotodynamischen Therapie (PT) gebracht, die in die Klasse der niedrigenergetischen Laseranwendungen einzuordnen ist.

Obschon die Entdeckung des Wirkprinzips schon weit über 100 Jahre zurückliegt und das PT-Verfahren längst einen festen Platz in der Ophthalmologie, der Onkologie und der Dermatologie einnimmt, sind die ersten Anwendungen in der Zahnmedizin aktueller Natur.

Unterschieden werden zwei unterschiedliche PT-Prinzipien, die aber beide mit Diodenlasern durchgeführt werden:

Das der Fotodynamik mit blauen Farbstoffen und Keimschädigung durch Entstehen eines sehr aggressiven Sauerstoffs und das der Fotothermik, welches mit grünen Sensitizern (Farbstoffen) durchgeführt wird. Bei der Fotothermik resultiert die Keimschädigung durch Hitzeeffekte im Millisekundenbereich.

Auch wenn das Verhältnis Laser–Zahnmedizin durchaus schwere Phasen durchlief und mitunter auch kompliziert und mit Irrwegen vergesellschaftet war – wir sind auf dem Weg, dass es eine echte und dauerhafte Erfolgsgeschichte wird!

Eine Literaturliste steht hier zum Download bereit.