Parodontologie 13.05.2015

Evidenz der regenerativen parodontalchirurgischen Therapie

share

Die unterschiedlichen Formen der parodontalen Erkrankungen zählen zu den häufigsten Krankheiten in unserer Gesellschaft. Doch wie viele in der Bevölkerung tatsächlich und in welchem Ausmaß davon betroffen sind, ist vor allem für Österreich nicht bekannt. Relevante Daten gibt es aus Deutschland durch die bereits mehrmals durchgeführten Mundhygienestudien. In Deutschland sind derzeit etwa vier bis acht Prozent der Erwachsenen und 14 bis 22 Prozent der Senioren an einer schweren Form der Parodontitis erkrankt. Eine moderate Parodontitis liegt bei 21 bis 45 Prozent der 35- bis 44-Jährigen und bei 42 bis 54 Prozent der Senioren vor. Jedoch gestaltet sich oft schon die Diagnose schwierig. Daten zur Parodontitis wären aber von großer Bedeutung, auch hinsichtlich der immer größeren Datenlage, welche den Zusammenhang zwischen parodontaler und allgemeiner Gesundheit aufzeigen.

Die Diagnose beginnt eigentlich bei der ersten Konsultation. Anhand von radiologischen und klinischen Befunden sowie der parodontalen Grunduntersuchung (PSI/PGU) können gingivale von parodontalen Erkrankungen rasch klassifiziert werden. Die Durchführung dieser Untersuchung ist aber nach wie vor noch nicht als selbstverständliche Eingangsuntersuchung etabliert. Bei der weiterführenden Diagnostik kann auch eine Einteilung der gingivalen und parodontalen Erkrankungen nach den internationalen Richtlinien der AAP (Workshop for a Classification of periodontal Disease and Conditions in Oak Brook 1999) vorgenommen werden. Die Anfänge der heute bekannten parodontalen Chirurgie waren geprägt von Widman, Morris, Ramfjord und Nissle, zunächst beschränkt auf eine muko gingivale Chirurgie zur Reduktion der Sondierungstiefen. Später erst kamen Maßnahmen, die auch den Knochen miteinbezogen haben, hinzu. Für alle unterschiedlichen Formen von Eingriffen gilt die komplette Entfernung von Konkrement an der Wurzeloberfläche. Für das chirurgische Vorgehen ist eine sorgfältige Diagnostik und Planung, Patientenselektion, Abklärung von Risikofaktoren und der allgemeinmedizinischen Anamnese zwingend notwendig. Immer mit Rücksicht auf die lokal vorhandenen anatomischen Strukturen mit einem minimalinvasiven Vorgehen, um ein bestmögliches Ergebnis unter geringen postoperativen Beschwerden zu erreichen. Für die Entscheidung, welches chirurgische Vorgehen gewählt wird, ist oft eine weiterführende Diagnostik erforderlich. Die Ausdehnung parodontologischer Defekte ist in ihrer vollen Ausbreitung am Kleinbild oder OPTG meist nicht vollkommen erkennbar. Eine dreidimensionale, bildgebende Darstellung und/oder ein Bone Sounding erleichtern die Eingrenzung der operativen Technik und den Einsatz der richtigen regenerativen Materialien (Abb. 1–4). Für den Erfolg der Regeneration sind somit die Wandigkeit, die Breite oder der Winkel und die Tiefe des Defekts ausschlaggebend.

GTR versus OFL

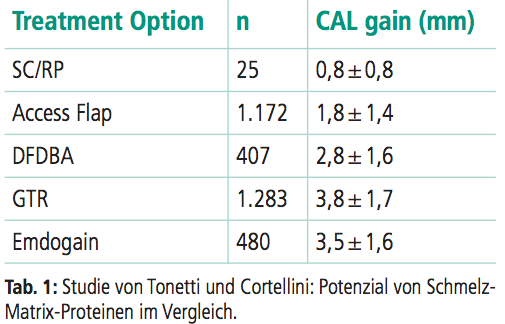

Die verwendeten Materialien haben sich über die Jahre und die Einführung der gesteuerten Geweberegeneration (Guided Tissue Regeneration – GTR) entwickelt und verbessert. Diese Form der chirurgischen Therapie wurde erfolgreich in Studien für die Therapie von intraossären Knochendefekten und parodontalem Attachmentverlust nachgewiesen (Becker und Becker 1993, Cortellini et al. 1993). In einem Review 2005 zeigten Needlemann et al., dass die GTR im Vergleich zu einem Open Flap Debridement (OFL) in Bezug auf die Reduktion der Sondierungstiefe bessere Resultate zeigte. Andere Studien diskutierten aber die Problematik der Heterogenität bezüglich der Auswertung der klinischen Parameter. Wiederum andere Studien fanden keinen klinischen Unterschied zwischen dem OFL und der GTR-Behandlung (Mayfield et al. 1998). Reynolds et al. (2003) zeigten in ihrem Review, dass die Kombination von Knochenersatzmaterialien und Membranen zu einem besseren Ergebnis führen als die reine Anwendung eines Knochenersatzmaterials. Zusätzlich zeigten die histologischen Resultate die Ausformung eines neuen Attachments. Bei OFL kommt es lediglich zur Reparatur des parodontalen Ge webes mit Ausbildung eines langen Saumepithels. Die Anwendung von resorbierbaren zu nicht resorbierbaren Membranen zeigte keine Unterschiede. Geringen Vorteil wiesen die nicht resorbierbaren Membranen auf – jedoch ist die Entfernung der Membran durch einen zweiten Eingriff notwendig (Abb. 5 und 6). Anfänglich wurde hauptsächlich Eigenknochen augmentiert. Die ersten Generationen von Materialien waren tierischen, pflanzlichen oder chemischen Ursprungs. Diese wurden auch ständig weiterentwickelt. In amerikanischen Studien kommt auch oft gefriergetrockneter humaner Leichenknochen (DFDBA) zum Einsatz, mit guten Ergebnissen – in einigen Ländern ist dieser aber nicht zugelassen. Die nächste Generation umfasst die Gruppe der Schmelz-Matrix-Proteine. Sehr lange wurden sie bei vielen regenerativen Verfahren eingesetzt. Durch die Anwendung in nicht geeigneten Indikationen wurden der Erfolg und die regenerativen Möglichkeiten des Materials kontrovers diskutiert. Tonetti und Cortellini zeigten aber das Potenzial in einer Studie im Vergleich zu GTR, DFDBA u. a. (Tab. 1).

Ausblick

Die neuesten Generationen umfassen Wachstumsfaktoren und oberflächenverändernde Substanzen. Hier gilt es, in weiterführenden Studien die Ergebnisse zu verifizieren und über longitudinale Studien die Evidenz zu belegen. Die Regeneration von Defekten im Furkationsbereich gestaltet sich etwas schwieriger. Den besten Erfolg erzielt man bei Klasse II-Furkationen in Kombination mit einem Knochenersatzmaterial (Reynolds et al.).

Regeneration am Implantat

Das periimplantäre Weichgewebe ähnelt dem periodontalen Gewebe, zeigt aber nur ein bindegewebiges und kein funktionelles Arrangement und stellt somit einen Locus minoris resistentiae dar. Gegenüber äußeren Einflüssen weiter minimiert und durch Umstellungen von hormonellen Faktoren und Entzündungsmediatoren für eine Perimukositis empfänglicher. Letztlich erfolgt im Stadium der Periimplantitis ein periimplantärer Knochenverlust mit einhergehenden ästhetischen Einbußen. Systemische, lokale und chirurgische Faktoren, die Umbauvorgänge am Hartgewebe, Knochen und Weichgewebe periimplantär beeinflussen, sind bei Missachtung für den ästhetischen Implantationsmisserfolg verantwortlich. Die Regeneration um Implantate gestaltet sich noch schwieriger als bei Zähnen. Bis dato gibt es keine allgemeingültigen Richtlinien der Behandlung periimplantärer Defekte, die zu einem reproduzierbaren, vorhersagbaren Ergebnis führen. Eine immense Bedeutung für den Erfolg hat die postoperative Nachsorge und die weiterführende unterstützende Parodontaltherapie in Form eines regelmäßigen und individuell abgestimmten Recalls (Abb. 7–10).

Fazit

Ziel eines jeden regenerativen parodontalchirurgischen Eingriffes sollte sein, die Prognose für einen Zahn und eventuell auch ästhetische Parameter zu verbessern. Weiterhin sollten die Elimination entzündlicher Prozesse sowie die Wiederherstellung und Regeneration einer physiologischen Morphologie der Hart- und Weichgewebe (Knochen und Zahnfleisch) durch direkten operativen Zugang Beachtung finden. Zusammenfassend kommt die Literatur zu einem Wert von 60 Prozent oder 2,3–3 mm durchschnittlicher Auffüllung von intraossären, vertikalen Defekten (Reynolds et al. 2003).

Die Literaturliste kann hier heruntergeladen werden.