Branchenmeldungen 20.05.2014

Belastbarkeit verschraubter Implantatbrücken

share

Lange galten die Verbindungselemente verschraubter Restaurationen als Schwachstelle. Mit Fokus auf die Langzeitstabilität untersuchte eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover die „Belastbarkeit verschraubter Implantatbrücken nach mechanischer Wechselbelastung“. Studienleiter Prof. Dr. Philipp Kohorst schildert den Hintergrund und die teils erstaunlichen Ergebnisse.

Herr Prof. Dr. Kohorst, was ist die zentrale Herausforderung für Zahnärzte und Implantologen beim Einsatz von verschraubten Implantatbrücken?

Verschraubte Implantatbrücken bieten in meinen Augen für die Versorgung unserer Patienten und alle Partner, die an der Behandlung beteiligt sind, zahlreiche Vorteile. Um diese Vorteile nutzen zu können, bedarf es jedoch einiger Voraussetzungen, besonders im Hinblick auf die Positionierung und Angulation der Implantate. Nicht achsgerecht insertierte Implantate haben es in der Vergangenheit häufig unmöglich gemacht, eine verschraubte Suprakonstruktion zu verwenden. Hier bietet das Konzept der cara I-Bridge einen innovativen Ansatz, auch in herausfordernden Situationen mit ungünstigen Implantatangulationen Rekonstruktionen zu ermöglichen, die auf modernen Materialien und Fertigungstechnologien basieren.

Was war Ziel der Studie?

Im Fokus der Studie stand insbesondere die Verbindung zwischen Brückenkonstruktion und Implantat. Dieser Bereich wird bei verschraubten Rekonstruktionen unter mechanischen Gesichtspunkten als Schwachpunkt angesehen. Wir haben untersucht, welche Kräfte der Verbindungsbereich bei der cara I-Bridge aufnehmen kann und wie die Stabilität der Schraubenverbindung durch eine zyklische Wechselbelastung, die die funktionelle Kaubelastung simuliert, beeinflusst wird.

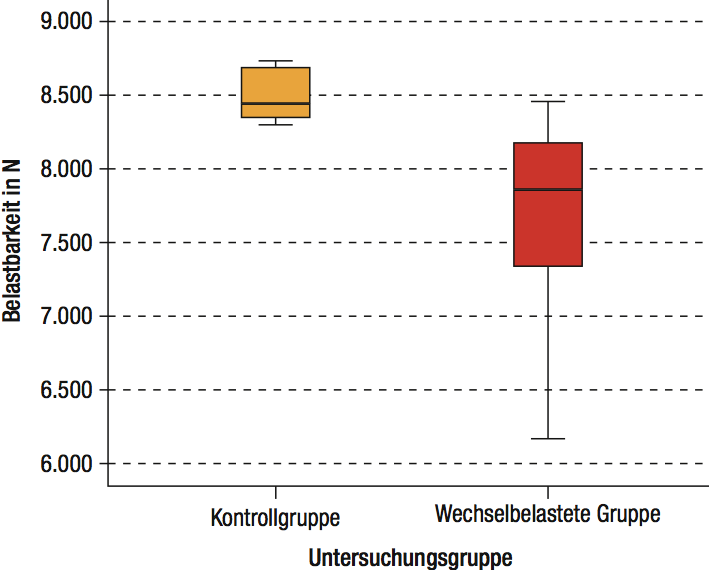

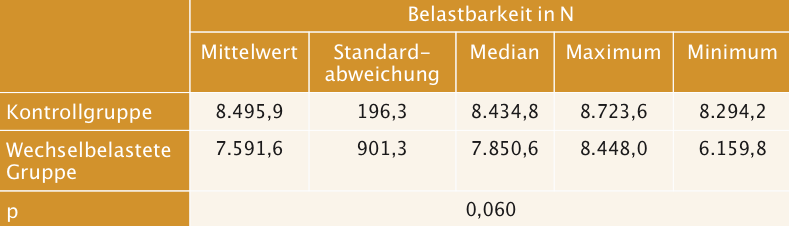

Abb. 1: Belastbarkeit abhängig von der Vorbehandlung (rechts 5 Mio. Zyklen mit 100 Newton, links Kontrollgruppe ohne Wechselbelastung).

Wie war die Forschungslage zu diesem Thema vorher?

Es lagen Daten zur Stabilität des Verbindungsbereichs bei implantatgetragenem Einzelzahnersatz vor. Zur mechanischen Belastbarkeit von verschraubten Brückenkonstruktionen waren jedoch keine Forschungsergebnisse vorhanden. Da die Daten im Bereich von Einzelimplantaten nur sehr eingeschränkt auf komplexe Brückenkonstruktionen übertragbar sind, tragen unsere Ergebnisse sicherlich dazu bei, dass wir mehr über diese wichtige Restaurationsklasse erfahren.

Tab. 1: Fokus der Hannoveraner Studie: Belastbarkeit von Implantatbrücken.

Wie ordnen Sie die Ergebnisse ein, gab es Überraschungen?

Bei der Planung der Studie und der Aufstellung unserer Arbeitshypothesen haben wir ehrlich gesagt nicht mit diesen Ergebnissen gerechnet: Der Verbindungsbereich zwischen Brückenkonstruktion und Schraubenverbindung wies eine sehr hohe Stabilität auf. Auch nach ausgedehnter mechanischer Wechselbelastung – bei 5 Millionen Zyklen mit 100 Newton – kam es nicht zu einer signifikanten Reduktion. Die Ergebnisse übertrafen die maximal auftretenden Kaukräfte um ein Vielfaches.

Was bedeutet das für Anwender in der Praxis?

In zahlreichen klinischen Situationen ist die Verwendung verschraubter Restaurationen von Vorteil. Ich denke hier insbesondere an die Revisionsmöglichkeiten und die Zugänglichkeit im Rahmen der regelmäßigen Nachsorge. Kollegen, die von der Insertion verschraubter Brückenrestaurationen abgesehen haben, weil sie Bedenken gegenüber der mechanischen Stabilität hatten, lassen sich hoffentlich von unseren Ergebnissen vom Gegenteil überzeugen. Insgesamt bestätigen die Daten, dass sich der Anwender in der Praxis auf die Langzeitstabilität des cara I-Bridge Systems verlassen kann.

Was bedeutet das für die Patienten?

Die Patienten profitieren von der Möglichkeit, sich auch bei ungünstiger Implantatangulation für eine verschraubte Brückenrestauration entscheiden zu können, die in der Langzeitanwendung eine zuverlässige Stabilität bietet. In der Vergangenheit haben sich Patienten vielleicht häufiger für zementierte Lösungen entschieden, obwohl eine verschraubte Konstruktion für sie die bessere Lösung dargestellt hätte.

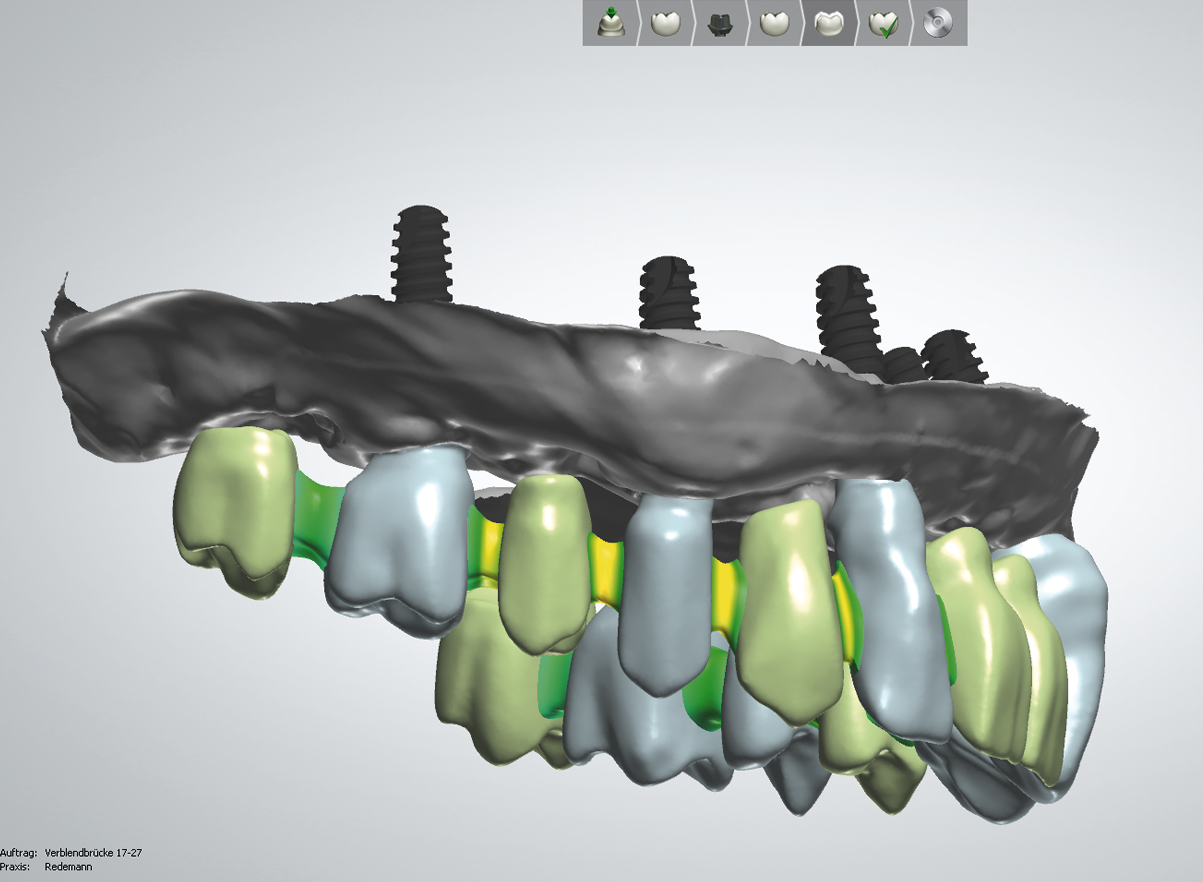

Abb. 2 und 3: Mehr Möglichkeiten: Patienten profitieren bei komplizierter Implantatangulation von verschraubten Brückenrestaurationen, gerade bei der Nachsorge.

Welche Befestigungstechnik bevorzugen Sie: verschraubte oder zementierte Lösungen?

Meine Entscheidung zur Befestigungsart mache ich in erster Linie von der vorliegenden klinischen Situation abhängig. Gerade in der ästhetischen Zone des Oberkieferfrontzahnbereichs bieten zementierte Restaurationen einen größeren Spielraum in der individuellen Gestaltung und beim Ausgleich von Implantatangulationen. Im Seitenzahnbereich hingegen strebe ich wenn möglich die Insertion verschraubter Restaurationen an, insbesondere wenn ich bei den Patienten einen erhöhten Nachsorgeaufwand, zum Beispiel aufgrund parodontaler Aspekte, feststelle. Ich würde mir jedoch wünschen, dass vonseiten der Dentalindustrie zukünftig ein stärkerer Fokus auf verschraubte Versorgungen und deren innovative Umsetzung gelegt wird, um das Indikationsspektrum und die Verbreitung gerade auf dem deutschen Markt zu erweitern.

Was sind Ihre Tipps für Anwender in der Praxis, wenn es um verschraubte Lösungen geht?

Der Schlüssel für eine erfolgreiche implantatprothetische Versorgung liegt in der Planungsphase. Hier müssen bereits lange vor der eigentlichen Implantation die Weichen für das zukünftige Versorgungskonzept gestellt werden. Die prothetische Rekonstruktion sollte nicht Reaktion auf eine bestehende Implantatsituation sein, sondern bereits Grundlage für die Implantation. Bei der Umsetzung verschraubter Restauration empfehle ich den Grundsatz „keep it simple“: Nutzen Sie Konstruktionen, die aus möglichst wenigen Teilen aufgebaut sind, die homogene Materialkombinationen aufweisen und unter Anwendung computergestützter Technologien (CAD/CAM) gefertigt werden.

Wohin entwickelt sich die Implantatprothetik in den nächsten Jahren? Lassen sich Trends erkennen?

In der vergangenen Dekade stand vor allem die Implantologie im Fokus des Interesses, die Implantatprothetik wurde zum Teil etwas stiefmütterlich behandelt. Dieses ändert sich seit wenigen Jahren und ich denke, kommende Innovationen werden wir eher im prothetischen Bereich sehen. Gerade die Anwendung von CAD/CAM-Verfahren hat zahlreiche Neuerungen angestoßen, dies war aber sicherlich erst der Anfang. Die Verfahren werden stetig weiterentwickelt und es ist schwer, in diesem Zusammenhang den Überblick zu behalten. Leider wird es dabei auch immer wieder vermeintliche Innovationen geben, die einer wissenschaftlich fundierten Grundlage entbehren. Hier gilt es, genau hinzuschauen, bevor man sich in die Anwendung stürzt. Ich denke, die Zukunft gehört einfach aufgebauten Restaurationssystemen. Zudem werden wir eine größere Vielfalt von Materialien erleben, wobei dabei auch moderne Kunststoffe eine wichtige Rolle spielen werden. Trotz aller Innovation wird es wichtig sein, dass alle Fachbereiche, die sich mit dem Thema der Implantologie befassen, noch stärker Hand in Hand arbeiten, um die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Patienten zu erzielen.

Abb. 4: Nicht mehr wegzudenken: In Zukunft wird der gesamte implantatprothetische Behandlungsablauf routinemäßig in einer digitalen Prozesskette abgebildet.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung der Zahnmedizin in der Implantatprothetik?

Eine moderne Implantatprothetik ist ohne digitale Diagnose- und Fertigungstechnologien nicht mehr denkbar und wird es in Zukunft immer weniger sein. Ich gehe davon aus, dass in wenigen Jahren der gesamte implantatprothetische Behandlungsablauf routinemäßig in einer digitalen Prozesskette abgebildet wird. Die Herausforderung liegt in der Etablierung geeigneter Schnittstellen innerhalb dieser Prozesskette.