Branchenmeldungen 05.02.2013

Knochenersatzmaterialien – quo vadis?

share

Der Einsatz von biologischem oder synthetischem

Knochenersatzmaterial: Welche Bedeutung hat dieser heute für die

Zahnmedizin und welche Materialien stehen dem Behandler derzeit zur

Verfügung? Prof. Dr. Dr. Frank Palm, MKG-Chirurg am Klinikum Konstanz, gibt Antworten.

Unter

der Themenstellung „Qualitätsorientierte Implantologie – Wege zum

Langzeiterfolg“ fand im Oktober 2012 in Hamburg der 42. Internationale

Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Zahnärztliche

Implantologie (DGZI) statt. Georg Isbaner, Redaktionsleiter

Implantologie Journal, nutzte diesen Anlass, um mit Professor Dr. Dr.

Frank Palm, Experte im Bereich von Knochenersatzmaterialien,

resorbierbaren Membranen und Osteosynthesesystemen, über den heutigen

Stand und die Perspektiven beim Einsatz von Knochenersatzmaterialien zu

sprechen.

Georg Isbaner: Herr Prof. Dr. Dr. Palm, die

Implantologie stößt heute in immer neue Bereiche vor. Selbst ein stark

reduziertes Knochenangebot stellt heute keinen limitierenden Faktor für

die Insertion von Implantaten dar. Welche Rolle spielen in diesem

Zusammenhang die Knochenersatzmaterialien, auch im Hinblick auf autogene

Knochentransplantate?

Prof. Dr. Dr. Frank Palm:

Knochenersatzmaterialien sind aus der modernen Zahnmedizin nicht mehr

wegzudenken. Sei es als präventive Maßnahme zum Erhalt des Knochens

nach Extraktionen oder bei der Wiederherstellung optimaler Knochen- und

Gewebeverhältnisse als Voraussetzung für die Insertion von

Implantaten. Wenn ein Zahn verloren geht – auch im Falle eines

Sofortimplantates – , geht dies immer mit einem Knochen- und

Weichgewebeverlust einher. Aus diesem Grunde kommt den

Knochenersatzmaterialien im Bereich der Implantologie eine ganz

entscheidende Rolle zu. Insbesondere im Bereich des Sinusliftes haben

sich die Beta-Tricalciumphosphate (ß-TCP) durchgesetzt. Durch diese

Rekonstruktionsmöglichkeiten können wir heute unseren Patienten wieder

ein natürliches Erscheinungsbild ihrer Zähne im Sinne einer

Restitutio ad Integrum geben. Auch wenn es Fälle gibt, bei denen dafür

ein mehrzeitiger Eingriff nötig ist.

Welche

biologisch-physiologischen Prozesse vollziehen sich im menschlichen

Körper beim Einsatz von Knochenersatzmaterialien mit dem Ziel der

Schaffung von neuem, ortsständigem Knochen?

Dieses Thema

ist für Implantologen ein ganz entscheidendes. In der Implantologie

dreht es sich in erster Linie darum, nicht nur Volumen zu

rekonstruieren, sondern mit dem Knochenersatzmaterial dem ortsständigen

Knochen die Möglichkeit zu geben, neuen biologisch aktiven Knochen zu

generieren. Dieser Knochen wird benötigt, um später eine

Osseointegration des Implantates zu ermöglichen. Unter diesem

Gesichtspunkt macht es sicherlich Sinn, mit resorbierbaren

Knochenersatzmaterialien zu arbeiten, da diese Materialien peu à peu

durch eigenen Knochen im Sinne einer Creeping Substitution

(schleichender Ersatz) ersetzt werden.

Nun gibt es heute auf

dem Markt eine Vielzahl von Materialien unterschiedlichster Provenienz.

Was unterscheidet die Materialien im Wesentlichen?

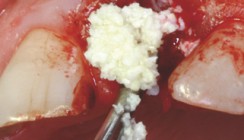

Dem

Behandler steht heute ein breites wissenschaftlich dokumentiertes sowie

praktisch erprobtes Spektrum an Knochenersatzmaterialien zur Verfügung.

Unterscheidet man die Knochenersatzmaterialien nach ihrer Herkunft, so

lassen sich vier Arten beschreiben:

- 1. Autogene Knochentransplantate, die sowohl intra- als auch extraoral vom selben Individuum gewonnen werden.

- 2. Allogene Knochenersatzmaterialien, d.h. durch verschiedene Verfahren aufbereiteter Knochen derselben Spezies, in unserem Fall also vom Menschen.

- 3. Xenogene Knochenersatzmaterialien, die tierischen Ursprungs sind, und

- 4. Künstlich hergestellte alloplastische Materialien, die somit rein synthetischer Provenienz sind.

Meiner

Auffassung nach spielt auch nach wie vor der autogene Knochen während

der Implantation eine wichtige Rolle, da er eine osseoinduktive Potenz

hat. Die Probleme bei der Verwendung von autogenem Knochen kennen wir

aber auch alle: Er ist eben nur begrenzt verfügbar und bei einer

zusätzlichen Entnahme entsteht ein Entnahmedefekt. Wenn wir aber über

die Einteilung von Knochenersatzmaterialien reden, meine ich, sollte man

auch noch den Aspekt der Resorption berücksichtigen, nämlich die

Einteilung in resorbierbare und nicht resorbierbare Materialien.

Wichtigster Vertreter der nicht resorbierbaren Knochenersatzmaterialien

ist Bio-Oss, das auch nach wie vor der Marktführer in diesem Bereich

ist. Ein wichtiger Vertreter im Bereich der resorbierbaren Materialien

wäre das rein synthetisch hergestellte Cerasorb M. Meiner Auffassung

nach sollte man die Knochenersatzmaterialien auch nach ihrem Ursprung

einteilen. Unter diesem Gesichtspunkt hätten wir zwei große Gruppen,

nämlich die biologischen und die synthetischen

Knochenersatzmaterialien. Bei den synthetischen Materialien ist Cerasorb

M ein wichtiger Vertreter.

Welche Orientierungshilfe kann man im Hinblick auf den „Goldstandard“ geben?

Mittlerweile

ist die Meinungsvielfalt darüber, welche Materialien im Einzelnen als

der „Goldstandard“ anzusehen sind, so breit wie das Spektrum der

angebotenen Materialien. Früher dachte man, der autologe Knochen sei

Goldstandard auch bei der Sinusbodenaugmentation. Für mich ist es

allerdings nicht mehr der autologe Knochen, sondern definitiv das ß-TCP.

In meiner Klinik wird von meinen Kollegen und mir bei

Sinusliftoperationen ausschließlich Cerasorb M verwendet. Mit diesem

Material sind immer gute und reproduzierbare Ergebnisse möglich. Dies

ist ein Segen für den Patienten, da diesem kein Knochen entnommen

werden muss. Es ist jedoch ß-TCP nicht gleich ß-TCP. Die Gruppe der

ß-TCP ist zwar unter chemischen Gesichtspunkten gleich, jedoch gibt es

bei den anderen Eigenschaften erhebliche Unterschiede. Einen wichtigen

Gesichts- punkt nehmen dabei die Makroporen ein, die bei Cerasorb M eine

für die Knochenregeneration ideale Konfiguration haben. Des Weiteren

spielt auch die Größe des Primärkorns eine entscheidende Rolle. Die

Größe des Primärkorns hat eine wichtige Funktion bei der Degradation

des Materials. Wenn der partikuläre Zerfall des Knochenersatzmaterials

beginnt und das Knochenersatzmaterial in seine „kleinsten Bestandteile“

abgebaut wird, entscheidet die Größe des Primärkorns unter anderem

mit, ob ein anderer entzündungsfreier Heilungsverlauf möglich ist oder

nicht. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Cerasorb M für mich

persönlich definitiv der „Goldstandard“ im Bereich des Sinusliftes ist.

Im Bereich der vertikalen oder gar der horizontalen Augmentationen

spielt meiner Auffassung nach der autologe Knochen nach wie vor die

wichtige Rolle.

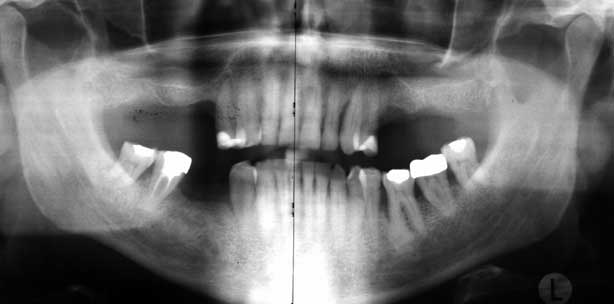

Abb. 1: Zustand nach Implantation mit Sinus-Lift (Cerasorb M) im Oberkiefer beidseitig. Implantation im UK regio 44 und 45.

Abb 2.: 9-Jahres-Kontrolle. Es ist zu erkennen, dass das Knochenregenerationsmaterial weitgehend zu eigenem Knochen umgebaut wurde.

Welche Rolle spielen wissenschaftliche Studien und Langzeiterfahrungen?

Für

den Anwender ist es ganz wich- tig, dass die eingesetzten Materialien

auf der einen Seite eine wissenschaftlich abgesicherte, langfristig

positive Prognose haben und dass sie sich auf der anderen Seite im

täglichen praktischen Einsatz bewährt haben. Cerasorb M ist ein

Material, das schon lange auf dem Markt ist und zu dem es zahlreiche

Langzeitstudien gibt. Gleichwohl gibt es bei der Neu- und

Weiterentwicklung von Knochenersatzmaterialien bis hin zu biologisch

aktiven Materialien keinen Stillstand. So werden künftige Innovationen

die Optionen in der Rekonstruktion von kompromittierten Patienten

deutlich erweitern. Der Einsatz des autogenen Knochens wird hoffentlich

mehr und mehr zurückgedrängt, sodass bei den Patienten keine größeren

Knochenentnahmen mehr gemacht werden müssen. Dies wird natürlich die

Einsatzmöglichkeiten für Implantate erweitern und letztendlich zu

einer Verbesserung der Lebensqualität unserer Patienten führen.

So

tragen Sie als Chirurg gegenüber dem Patienten die Verantwortung,

über gewisse Risiken der angewandten Augmentationstechnik aufzuklären?

Das

ist sicherlich richtig, aber man muss nicht nur über die angewandte

Augmentationstechnik aufklären, sondern den Patienten auch die

unterschiedlichen Möglichkeiten erklären, sodass der Patient im

Entscheidungsfindungsprozess mit aktiv einbezogen werden kann. Insofern

muss der Patient über wissenschaftlich belegte Therapieoptionen im

Kontext seiner individuellen Situationen und über die Risiken

informiert werden. Bei den Kollegen, die aufbereiteten Rinderknochen

einsetzen, wie z.B. Bio-Oss, muss der Patient nochmals gesondert

darüber aufgeklärt werden, dass bei ihm aufbereiteter Rinderknochen

eingesetzt wird. Bei der Verwendung von synthetischen Materialien ist

eine Aufklärung dahingehend nicht erforderlich. Bei den synthetischen

Materialien ist also in dem Sinne nur eine Aufklärung über die

einzelnen Therapieschritte erforderlich, nicht jedoch über die Herkunft

des Materials.

Als MKG-Chirurg sind Sie in Ihrer Arbeit

nahezu täglich auch mit der Problematik des Knochenaufbaus

konfrontiert. Welche Materialien bevorzugen Sie und warum?

Mein

Team und ich bevorzugen ausschließlich synthetische Materialien, weil

ich meine Patienten, auch wenn es nur theoretisch ist, keinem

Infektionsrisiko, das durch den biologischen Ursprung bedingt ist,

aussetzen möchte. Wenn die „regenerative Potenz“ des synthetischen

Materials nicht mehr ausreicht, verwende ich autogene Materialien, also

körpereigene Materialien. Ich persönlich sehe keinen Vorteil von

Knochenersatzmaterialien biologischen Ursprungs im Vergleich zu den

Materialien mit synthetischem Ursprung. Es gibt Anwender, die sagen,

dass bei bestimmten nicht resorbierbaren Keramiken beim Implantieren ein

sehr festes Gefühl beim Einbringen des Implantates vorhanden ist. Dies

ist jedoch nur eine scheinbare Festigkeit, da das Implantat nicht in

biologisch aktiven festen Knochen eingebracht wird, sondern eben in eine

nicht resorbierbare Keramik, die wiederum an sich nicht in der Lage

ist, das Implantat aktiv zu osseointegrieren. So ist für mich, wie ich

schon bereits erwähnte, Cerasorb M im Bereich des Sinusliftes das

perfekte Material. Ich mische das Material auch nicht mit autologem

Knochen, weil im Bereich des Sinusliftes die osteokonduktive Potenz des

Materials komplett ausreichend ist. Bei der Diskussion, ob man

Knochenersatzmaterialien synthetischen oder biologischen Ursprungs

verwenden sollte, gibt es viele Argumente. Ich persönlich denke, wir

können Knochenersatzmaterialien mittlerweile synthetisch herstellen,

und das sollten wir auch tun. Meiner Auffassung nach wird darin auch die

Zukunft liegen. Indem Behandler synthetische Materialien verwenden,

unterstützen sie nicht nur die Industrie, sondern stärken auch

gleichzeitig die Forschung, in diese Richtung weiterzuarbeiten.

Was

ist möglich bei der Arbeit mit Knochenersatzmaterialien? Sind die

Erwartungen der Zuweiser an den Chirurgen womöglich zu hoch? Ist alles

umsetzbar?

Die Frage kann man so pauschal nicht beantworten.

Durch die Weiterentwicklung der Materialien können wir sicherlich sehr

vielen Patienten weiterhelfen. Es ist aber letztendlich eine Frage des

Aufwandes. Durch die Kombination von autogenen Materialien und

Knochenersatzmaterialien sind wir heute schon in der Lage, hochatrophe

Situationen zu behandeln. Patienten, die jahrzehntelang Vollprothesen

getragen haben und bei denen durch die Kieferatrophie keine Prothese

mehr hält, können implantologisch versorgt werden und unter

funktionellen, aber auch unter ästhetischen Gesichtspunkten

rehabilitiert werden. Das ist sicherlich ein Segen für die Patienten.

Aber ich bin mir sicher, dass wir bei diesem Thema noch lange nicht am

Ende sind.

Vielen Dank für das Gespräch!