Kieferorthopädie 05.06.2014

Kieferorthopädie und Prophylaxe – das Erfolgsmodell

share

Ein Beitrag von Dentalhygienikerin und Praxistrainerin Vesna Braun aus Appenweier.

Dass die Prophylaxe einen wichtigen Beitrag zur Zahn- und Mundgesundheit leistet, ist unumstritten! Mittlerweile haben die meisten (Fach-)Zahnarztpraxen hierfür speziell fortgebildetes Personal und einen separaten Raum, in dem die Präventionsmaßnahmen erfolgreich angeboten und umgesetzt werden. Es werden Konzepte für Kleinkinder, Jugendliche, Schwangere, Ältere sowie weitere Zielgruppen und Indikationen erarbeitet und manchmal findet man sie sogar sauber detailliert im QM-Ordner mit Arbeitsanleitung und Checklisten. Ein spezielles Prophylaxekonzept für die unterstützende KFO-Behandlung findet man jedoch leider selten. Es stellt sich die Frage nach dem „Warum?“ Sind nicht gerade diese Patienten aufgrund von Alter, Ernährungsverhalten, Zahndurchbruch, Zahnstellung, Zahnhärte und dann noch zusätzlich aufgrund der kieferorthopädischen Apparatur einem höheren Kariesrisiko ausgesetzt? Ein Grund für diese spezielle „Versorgungslücke“ könnte sein, dass sich der Kieferorthopäde bezüglich der Durchführung der Prophylaxeleistung auf die Haus-Zahnarztpraxis verlässt und umgekehrt. Also mangelnde Kommunikation und Kooperation unter den Praxen?

Welche Praxis führt die therapiespezifische KFO-Prophylaxe durch?

Hier geht es nicht darum, dass die eine Praxis der anderen einen Geschäftszweig abzieht. Es geht vielmehr darum, Hand in Hand zum Wohle des Patienten zusammenzuarbeiten. Der Patient war vor der KFO-Behandlung bei seinem Zahnarzt, wird während dieser Behandlung jährlich von ihm untersucht und erhält die klassischen IP-Leistungen. Nach erfolgreicher KFO-Behandlung kehrt er wieder ganz zu ihm zurück.

Während der KFO-Betreuung spricht jedoch alles dafür, dass die therapiespezifische professionelle Prophylaxebetreuung durch den Kieferorthopäden bzw. seine geschulte Prophylaxemitarbeiterin durchgeführt wird. Der Patient erscheint in kürzeren Kontrollintervallen in der Praxis, die speziellen Instrumente und Geräte erlauben die Reinigung nach Apparaturabnahme, und das Know-how der Mitarbeiter bei der Ligatur- und Spangenreinigung ist ebenfalls höher.

Jede Praxis ist für ihr Behandlungsgebiet der Spezialist und Ansprechpartner für den Patienten. Klare Absprachen zwischen den Praxen helfen zudem, Missverständnissen vorzubeugen und die Prophylaxe erfolgreich umzusetzen.

Mein Tipp: Unterschiedliche Prophylaxetherapien auch unterschiedlich benennen, damit bei Patienten und Eltern nicht das Gefühl aufkommt, dass Leistungen doppelt erbracht und abgerechnet werden. Zum Beispiel führt die eine Praxis weiterhin die Individualprophylaxe durch und der Kieferorthopäde die spezielle KFO-Prophylaxe. Dies kann dann z. B. „systematische KFO-Prophylaxe“ oder „therapiespezifische Prophylaxesitzung“ heißen. Damit ist eine klare Differenzierung zwischen beiden Konzepten gegeben.

Wann ist der beste Zeitpunkt für die therapiespezifische KFO-Prophylaxe?

Wer glaubt, dass eine White-Spot-Läsion erst nach mehrmonatiger Multibandbehandlung auftreten kann, irrt. Das kann schon innerhalb von vier Wochen passieren.1 Daher muss die unterstützende KFO-Prophylaxe von Anfang an Teil des Betreuungsprogramms sein. Bereits bei der Vorstellung in der kieferorthopädischen Praxis erhalten Patienten bzw. deren Eltern Informationen über die Notwendigkeit der Prophylaxemaßnahme. Das Ziel, Zähne nicht nur gerade rücken zu wollen, sondern auch gesund zu erhalten, leuchtet allen ein. In diesem Moment werden das Angebot, die möglichen Kosten und der Ablauf besprochen. Selbstverständlich kann die Aufklärung auch an eine hierfür geschulte Mitarbeiterin delegiert werden.

Ein Beispiel könnte sein: „Um den Behandlungserfolg zu unterstützen, empfehle ich die therapiespezifische KFO-Prophylaxe. Meine Prophylaxekraft Frau... wird Sie gleich über das Konzept und den Ablauf informieren.“

Mein Tipp: Beratungen werden effizienter, wenn sie mit visuellen Hilfsmitteln unterstützt werden: Zum Beispiel laminierte Karten (Demo-Beratungsbox, Spitta) oder Schaumodelle. Prädilektionsstellen für Plaque und Karies sowie mögliche Risiken für Zahnfleisch und Zähne können verständlich vermittelt werden und Entscheidungen bei den Eltern somit erleichtern.

Risikoorientierte KFO-Prophylaxe

Vor Beginn der kieferorthopädischen Therapie wird das individuelle Risiko ermittelt, damit sich keine Spätfolgen der Behandlung einstellen. Nicht alle Patienten benötigen hierbei die gleiche Intensität der Maßnahmen. Problematisch ist es jedoch, wenn zu wenig Aufwand betrieben wird. Dann sind die Vorwürfe der Eltern sicher zu Recht schwerwiegend: „...und das, obwohl wir immer zur Prophylaxe gegangen sind und auch dafür bezahlt haben!“

Inhalte der Initialphase können sein:

- Berücksichtigung der Allgemeinanamnese

- Ermittlung des Pathogenese DMFT/S-Index

- API-Index (KFO-Beginn immer erst bei einem API-Index < 30 %)

- SBI/PBI-Index (KFO-Beginn wenn möglich mit 0 %)

- Ernährungsanamnese (Gewohnheiten)

- Lebensverhalten (Schule,Verein, Hobbys)

- Fluoridanamnese

- mikrobiologische Untersuchung (Mutans Streptokokken, Laktobazillen)

- Speichelparameter (pH-Wert, Fließrate)

- häusliche Mundhygienemaßnahmen (was, womit, wann, wie oft, wie lange)

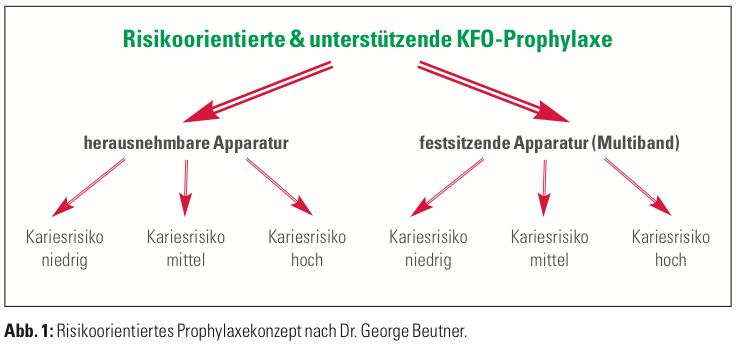

Aus den oben genannten Befunden und der geplanten KFO-Therapie – herausnehmbar oder festsitzend – lässt sich ein niedriges, mittleres oder hohes Kariesrisiko ableiten. Die daraus berechneten Kosten für die Prophylaxe sind für die Eltern nachvollziehbar. Alle Befunde, die Beratung und Empfehlung inklusive Alternativen und Kosten müssen sich lückenlos in der Karteikarte bzw. dem PC wiederfinden. Nur was dokumentiert wurde, ist auch vollbracht worden.

Mein Tipp: Spezielle Prophylaxe-Formblätter (z. B. von Spitta) oder Prophylaxe-Computerprogramme wie Parostatus oder Florida Probe unterstützen die Wirtschaftlichkeit, Komplexität und Rechtssicherheit.

Das Modell der risikoorientierten Prophylaxe hat sich in vielen KFO-Praxen bewährt (Abb. 1). Diese Risikoeinstufung muss selbstverständlich von Zeit zu Zeit, spätestens bei der Zwischenanalyse überprüft werden, da sie sich im Verlauf der KFO-Phase ändern kann.

Die Durchführung der unterstützenden KFO-Prophylaxe

Nachdem das Kariesrisiko bestimmt worden ist, bleibt die Frage, wie sich daraus eine Arbeitsanweisung ableiten lässt. Bei allen Risiken gilt der gleiche Behandlungsleitfaden, jedoch mit unterschiedlichen Arbeitsschritten, was sehr wichtig ist.

Der auf das Risiko abgestimmte Leitfaden kann wie folgt aussehen:

- Befunde erheben

- Beratung, Instruktion (praktische Anleitung und Übung)

- Professionelle Zahnreinigung PZR (möglichst nach Entfernung von Ligatur)

- Therapieunterstützende Maßnahmen (Karies-, Gingivitisrisiko?)

- Motivation/Remotivation

- Recall

- Dokumentation (vollständig und lückenlos)

Je höher das Risiko, umso intensiver und häufiger erfolgt die Therapiemaßnahme. Werden die einzelnen Arbeitsschritte im QM verankert und wird danach gehandelt, bietet das die beste Qualitätssicherheit für Praxisinhaber und Patient und ist eine wichtige Hilfestellung für jede Mitarbeiterin.

Fallbeschreibung

Martin, elf Jahre, festsitzende Apparatur seit drei Monaten, Kariesrisikoeinstufung: mittel. Der Patient teilt mit, dass er aufgrund eines Landschulheimaufenthaltes nicht die gewohnte Mundhygieneintensität betreiben konnte. Nach kurzem Smalltalk mit Patient und Vater zur Schaffung eines positiven Umfeldes und Erhalt von Informationen über häusliche Mundhygieneerfahrungen werden Indices erhoben, wie: Schleimhautzustand, Sulkus-Blutungsindex und Plaque-Index. Die Plaque muss (!) für den Patienten visuell erkennbar gemacht werden. Entweder mithilfe fluoreszenzbasierten Kameras, z. B. der Firma Acteon, oder mittels Farbindikatoren wie Plaque Test. In jedem Fall ist eine Dokumentation vor der Prophylaxesitzung mit der intraoralen Kamera zu empfehlen, da die Mundsituation besser verstanden wird, was die Nachhaltigkeit der Motivation erhöht. Es gibt in der Praxis kein Gerät, das sich schneller amortisiert als die Kamera (Abb. 3, 4).

Abgestimmt auf die Ist-Situation erfolgt die erneute Beratung zur Mundhygiene. Putztechniken werden zuerst am Modell gezeigt, vom Patienten eingeübt, um sie danach im Mund umzusetzen. Sowohl manuelle oder maschinelle Putztechnik als auch diverse Hilfsmittel wie Interdentalbürsten oder Airfloss werden trainiert. Putzdauer, Zeitpunkt, Zahnpasten, Spülungen und Fluoridierungsmaßnahmen werden besprochen (Abb. 5 bis 7).

Mein Tipp: Die Kontrolle über Zustand und Vollständigkeit der Mundhygieneprodukte fällt leichter, wenn der Patient die häuslichen Produkte zu jeder Prophylaxesitzung mitbringt.

Die Professionelle Zahnreinigung erfolgt immer von grob nach fein. Der Vorteil einer KFO-Praxis liegt genau in diesem Bereich, denn die Reinigung kann beim Ligaturwechsel erfolgen. Hier kommen zum Beispiel Ultraschallgerät wie auch manuelle „Spezial“-Scaler, z. B. M007, zum Einsatz (Abb. 8).

Die Feinreinigung wird mit Pulverwasserstrahlgerät unter Beachtung der Anwendung und Kontraindikation bestimmter Pulverarten und kleinen/weichen Polierbürsten mit Reinigungspaste (z. B. von DMG, Kerr Hawe oder Ivoclar Vivadent) durchgeführt. Abschließend erfolgt die Zungenreinigung mit Softbürste und mildem CHX-Gel (Abb. 9–11).

Therapieunterstützende Maßnahmen erfolgen risikoorientiert mittels Gelen, Pasten oder Lacken zur Schmelzhärtung und/oder antibakteriellen Wirkung. In diesem Fall wurden Cervitec Plus und Fluor Protector S appliziert (Abb. 12). Vorher-nachher-Bilder erleichtern das Verständnis für die Notwendigkeit und Wirksamkeit der unterstützenden Prophylaxesitzung. Der Weg zur Optimierung der häuslichen Bemühungen wird geebnet. Den Abschluss bilden immer die Terminvergabe für die nächste Kontrollsitzung sowie die vollständige Dokumentation (Abb. 13).

Originalartikel erschienen in PLAQUE N CARE 1/2013, 18–21.

1 Øgaard B, Rølla G, Arends J: Orthodontic appliances and enamel demineralization. Part 1. Lesion development. AM J ORTHOD DENTOFAC ORTHOP 1988; 94: 68–73