Endodontologie 07.04.2016

Die Qualität entscheidet über den Erfolg

share

Aktuelle Konzepte der postendodontischen Versorgung von wurzelkanalbehandelten Zähnen – eine Entscheidungshilfe.

Bevor eine Wurzelkanalbehandlung durchgeführt wird, muss entschieden werden, ob der Zahn mit sinnvollem Aufwand restauriert und erhalten werden kann oder ob der Defekt bereits so fortgeschritten ist, dass ein Zahnerhalt langfristig nicht möglich ist (Abb. 1). Eine Entscheidung, ob die Wurzelkanalbehandlung in der Privatpraxis erfolgen kann oder ob ein Spezialist beigezogen werden muss, sollte relativ früh erfolgen. Bei mehrwurzeligen Zähnen muss geprüft werden, ob ein Teilerhalt des Zahnes mittels Wurzelamputation oder Hemisektion sinnvoll ist. Der Patient sollte in die Therapieentscheidung einbezogen und über die Kosten und die vermutete Prognose informiert werden. Grundsätzlich hat die Wurzelkanalbehandlung, sofern diese nach den gängigen Qualitätsleitlinien durchgeführt wird, eine gute Prognose (85 bis 95 Prozent Erfolg).

Wird die Wurzelkanalbehandlung bei einem Zahn mit periapikalem Befund durchgeführt, muss nicht erst die Ausheilung dieser Läsion abgewartet werden, bevor die definitive Versorgung des Zahnes erfolgt, da ein dichter koronaler Verschluss wesentlich für eine gute Prognose des endodontisch behandelten Zahnes ist.

Eine Undichtigkeit der koronalen Füllung (sog. „coronal leakage“) oder ein Freiliegen der Wurzelkanalfüllung (z. B. nach einer Fraktur) begünstigt den Misserfolg der Wurzelkanalbehandlung. Ist ein „coronal leakage“ vorhanden, muss entschieden werden, ob bei einer erneuten Versorgung des Zahnes nicht auch die Wurzelkanalfüllung neu gelegt werden sollte. Dies ist abhängig von der Dauer der Exposition der Wurzelkanalfüllung und deren Dichtigkeit. Wichtig ist auch, ob eine periapikale Pathologie vorliegt, ob der Patient Beschwerden hat und mit welcher Technik der Zahn rekonstruiert wird. Bei einer indirekten Arbeit ist es eher indiziert, zu revidieren, als bei einer Versorgung mit einer Kompositfüllung, bei welcher man relativ einfach durch die Füllung hindurch die Revision der Wurzelkanalfüllung machen kann.

Wurzelkanalbehandelte Zähne sind anfälliger für Frakturen. Dies liegt zwar nicht daran, dass die Zähne spröder werden oder „dehydrieren“, aber durch den hohen Substanzverlust sind die bestehenden Zahnwände meistens stark ausgedünnt. Zudem ist die Propriozeption des wurzelkanalbehandelten Zahnes vermindert. Das bedeutet, dass das Druckgefühl bei diesem Zahn um das Doppelte bis Dreifache erniedrigt ist im Vergleich zum vitalen Zahn.

Dank der Adhäsivtechnik muss nicht jeder Höcker im Seitenzahnbereich bei einem wurzelkanalbehandelten Zahn eingekürzt werden. Es ist aber wichtig, dass genügend Restzahnhartsubstanz vorhanden ist, denn spätere Zahnfrakturen sind oftmals fatal, da sie dünn auslaufend in den Alveolarkamm ziehen (Abb. 2). Nicht selten kann eine derartige Fraktur zum Verlust des Zahnes führen. Darum gilt: Im Zweifelsfall schwache Zahnwände im Seitenzahnbereich kürzen und okklusal mit der Restauration überdecken.

Vorbereitung

Wurzelkanalbehandelte Zähne weisen oftmals größere Substanzdefekte auf. Es muss deshalb geklärt werden, ob vorbereitende Maßnahmen wie Gingivektomie oder eine Kronenverlängerung die Prognose des Zahnes verbessern, beziehungsweise die geplante Therapie erst ermöglichen.

Des Weiteren neigen wurzelkanalbehandelte Zähne zu Verfärbungen, sei dies aufgrund von Einblutungen der Pulpa, durch medikamentöse Einlage oder durch Pigmenteinlagerungen von Restaurationsmaterialien. Damit später die Ästhetik nicht beeinträchtigt ist, scheint es besonders im Frontzahngebiet angezeigt, verfärbte wurzelkanalbehandelte Zähne vor der Restauration zu bleichen (Abb. 3a und b). Dies ist auch dann angezeigt, wenn grundsätzlich das verfärbte Dentin durch die Restauration abgedeckt wird, da das Behandlungsresultat durch spätere Rezessionen der Gingiva verschlechtert werden kann. Beim Bleichen von devitalen Zähnen sind unbedingt Bleichtechniken ohne Hitzeapplikation anzuwenden, um das Risiko von Wurzelresorptionen zu reduzieren.

Entscheidungsfindung

Für die Entscheidung der Restaurationsart sind Defektgröße, Lokalisation des Zahnes und die prothetische Bedeutung wichtig. Das Diagramm (Abb. 4) versucht, eine Entscheidungshilfe für die Praxis zu liefern.

Bei kleineren oder mittelgroßen Defekten ist eine Kompositrestauration sicherlich die Therapie der Wahl. Diese wird in der Regel in einer zusätzlichen Sitzung nach erfolgter Wurzelkanalbehandlung gelegt. Dies hat den Vorteil, dass der Wurzelkanalsealer vollständig abgebunden hat und die Dentinflächen von Sealerresten sauber gereinigt werden können: Voraussetzungen für eine erfolgreiche Adhäsionstechnik. Ein weiterer Vorteil bei einer Versorgung in der zweiten Sitzung liegt darin, dass das Wurzelkanalfüllmaterial problemlos auf Höhe des Kanaleingangs entfernt werden kann. Die Verwendung von parapulpären Schrauben bei Kompositfüllungen ist heute obsolet.

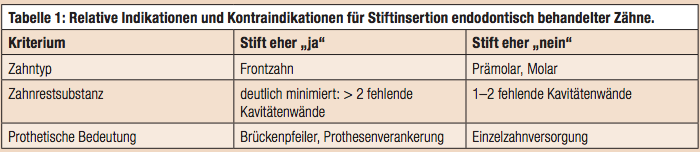

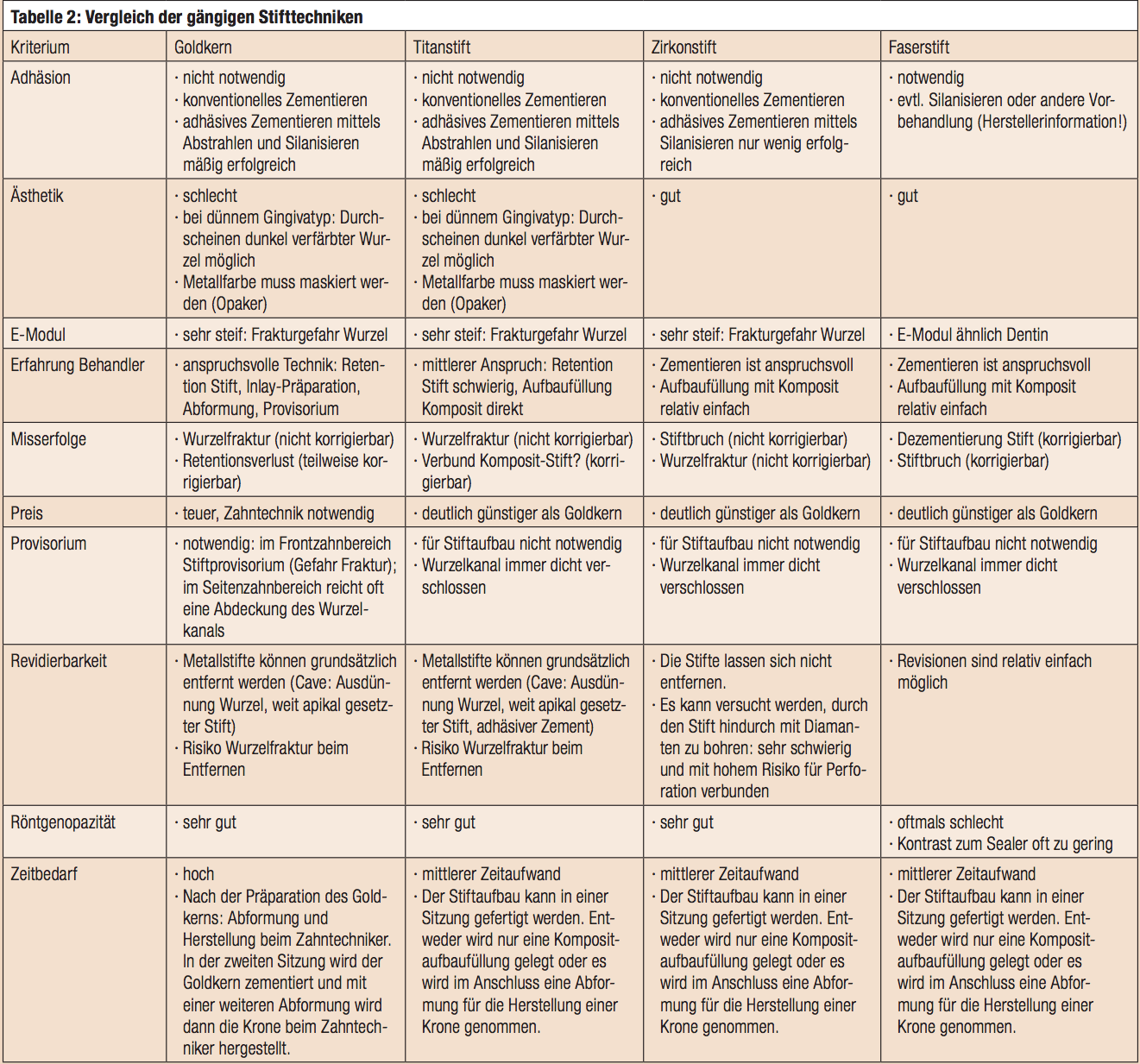

Bei größeren Substanzdefekten muss entschieden werden, ob eine Stiftinsertion für die Aufbaufüllung notwendig ist. Allgemein gilt, dass alle Stiftsysteme die Zahnwurzel schwächen und einzig der Retention der Aufbaufüllung dienen. Deshalb genügt es, nur einen Stift pro Zahn zu verwenden (nicht mehrere Stifte bei mehrwurzeligen Zähnen). Die Indikation für eine Stiftinsertion ist heute dank der Adhäsivtechnik wesentlich geringer (Tabelle 1).

Die Verwendung von intrakanalären Schrauben ist heute nicht mehr angezeigt. Beim Einbringen von Schrauben werden hohe Kräfte auf die Wurzel ausgeübt und dies erhöht das Risiko für Wurzelrisse und -frakturen wesentlich (Abb. 5a und b).

Wenn immer möglich, sollte einer stiftfreien Versorgung der Vorzug gegeben werden. Dabei ist heute der Übergang von Onlay zu Krone fließend. Kompositfüllungen sind kostengünstig und können in einer Sitzung gelegt werden. Bei sehr großflächigen Defekten kann die Gestaltung der Approximalkontakte schwierig und die Anfertigung einer indirekten bzw. semidirekten Arbeit diskutiert werden. Gerade für wurzelkanalbehandelte Zähne sind chairside angefertigte CAD/CAM-Füllungen eine gute Wahl, da auf eine provisorische Versorgung verzichtet werden kann. Im Seitenzahnbereich gut bewährt haben sich sogenannte Endokronen. Diese Keramikfüllungen weisen eine zirkuläre Fassung auf, wobei sich der Präparationsrand am Substanzdefekt orientiert und nicht zwingend bis auf Höhe Gingiva gelegt wird. Eine zusätzliche Klebefläche wird durch eine inlayförmige Fassung des Pulpakavums erreicht (Abb. 6a und b). Die Langzeitdaten sind positiv, und durch das Wegfallen einer Stiftaufbaufüllung ist die Keramikschichtstärke höher, was das Risiko für Frakturen reduziert.

Inzwischen positiv dokumentiert ist die Technik der proximalen Box-Elevation (Abb. 7). Bei dieser Technik wird die approximale Stufe mit einer Kompositfüllung nach koronal verschoben, eine Kronenverlängerung unnötig und die (digitale) Abformung sowie die nachfolgende adhäsive Zementierung wesentlich vereinfacht. Wichtig ist dabei, dass diese approximale Kompositfüllung unter besten Bedingungen (Trockenlegung) gelegt wird, da bei einem Misserfolg die gesamte Rekonstruktion neu angefertigt werden muss. Zudem spielt die Zementwahl eine wichtige Rolle: die Verwendung von Kompositzementen mit einem Adhäsivsystem (Mehrschrittsysteme) lieferten in Studien die besseren Randschlüsse als selbstadhäsive Zemente (Einkomponentenzemente). Die proximale Box-Elevation sollte nur dort, wo es wirklich notwendig ist, angewendet werden. Der dichteste Randabschluss wird nach wie vor bei der direkten Zementierung der Keramik auf den frisch präparierten Zahn erreicht.

Wenn ein Stiftaufbau aufgrund der klinischen Situation notwendig ist, stellt sich die Frage nach dem Material. Aktuell vorwiegend zur Verwendung kommen der indirekte Goldkernaufbau oder die direkten Stifttechniken mit Faser-, Titan- oder Zirkonstiften, wobei Letztere wegen der nicht korrigierbaren Misserfolgsrisiken besser nicht mehr angewendet werden.

Eine kurze Gegenüberstellung findet sich in Tabelle 2.

Goldkernaufbau

Dieser ist in der Literatur bestens dokumentiert und hat sich viele Jahre bewährt (Abb. 8). Dennoch wird er allmählich durch die Faserstifte verdrängt. Ein größeres Risiko stellen bei der Goldkerntechnik die Stiftprovisorien dar, da durch die ungenaue Passung des provisorischen Stiftes Wurzelfrakturen begünstigt werden. Zudem weisen Stiftprovisorien oft nur eine ungenügende Abdichtung des Wurzelkanals auf. Wenn immer möglich, sollte deshalb auf ein Stiftprovisorium verzichtet werden.

Faserstifte

Faserstifte verfügen über zahlreiche Vorteile gegenüber den anderen Stifttypen: dank der einzeitigen Anfertigung des Stiftaufbaus kann ein koronales Leakage vermieden und dadurch ein Reinfekt des Wurzelkanalsystems ausgeschlossen werden. Zudem muss der Wurzelkanal dank der adhäsiven Befestigung nicht wesentlich aufbereitet werden, was die Gefahr von Perforationen oder Wurzelrissen senkt. Es zeigt sich, dass eine Insertion des Stiftes in das obere Wurzeldrittel bis maximal zur Hälfte des Wurzelkanals ausreichend ist. Dadurch verbleibt ein apikales Siegel von mindestens 4–6 mm Guttapercha (Abb. 9).

Nachteilig ist die anspruchsvolle Adhäsion im Wurzelkanal. Dies ist zum einen der schlechten Kontrollierbarkeit geschuldet: Ohne Dentalmikroskop kann nicht geprüft werden, ob Sealerreste die Haftkraft vermindern. Zudem kann die Applikation von Haftvermittlern ebenfalls schlecht kontrolliert werden. Die Dentinbeschaffenheit des Wurzelkanals (Fibrodentin) erschwert die Penetration des Haftvermittlers in die Zahnhartsubstanz. Neben dem ungünstigen C-Faktor (Konfigurationsfaktor: Menge freier Oberfläche zu gebundener Oberfläche, was ein Maß für den Stress auf den Haftverbund bei der Polymerisation darstellt), ist die Lichtpolymerisation erschwert. Es müssen zwingend dualhärtende Kompositzemente verwendet werden, da das Polymerisationslicht nur ungenügend in den Wurzelkanal hineingelangt. Die Forschungsdaten bezüglich des optimalen Zementierprotokolls im Wurzelkanal sind nicht eindeutig. Es scheint, dass Kompositzemente mit einem selbstätzenden Haftvermittler oder allenfalls auch selbstadhäsive Kompositzemente gegenüber den Kompositzementen mit einer Phosphorsäureapplikation und anschließender Applikation des Haftvermittlers von Vorteil sein könnten. Zudem erhält man die homogenste Zementfuge, wenn der Zement mittels feiner Applikationsspritze direkt in den Kanal eingebracht wird.

Beim alleinigen Bestreichen der Stiftoberfläche mit Zement finden sich sehr viele Lufteinschlüsse. Das ideale Protokoll zur Vorbereitung des Faserstiftes ist nicht klar. Eine Silanisierung der Stiftoberfläche ist sicherlich nicht falsch. Ein zu langes Abstrahlen der Oberfläche kann aber die Stiftstabilität beeinträchtigen. Allgemein gilt es, eine Kontamination der Stiftoberfläche mit Fremdmaterial (z. B. Dentinabrieb bei einer Einprobe oder Latexpuder von den Handschuhen) zu vermeiden, da dies den dauerhaften Verbund des Stiftes mit der Zahnoberfläche reduziert. Am besten hält man sich bei der Insertion der Faserstifte an die Herstelleranweisungen! Die Verwendung von individualisierbaren Faserstiften (z.B. everStick POST) hat sich bislang aufgrund der anspruchsvollen Handhabung in der Klinik nicht bewährt.

Zusammenfassung

- Erfolg von wurzelkanalbehandelten Zähnen ist abhängig von einer suffizienten endodontischen Behandlung und einem dichten okklusalen Verschluss

- Nicht jeder wurzelkanalbehandelte Zahn muss mit einem Stift versorgt werden

- Kompositaufbaufüllungen und Endokronen sind substanzschonend

- Stiftprovisorien vermeiden

- Faserstifte weisen in der Regel korrigierbare Misserfolge auf

- Perfekte Adhäsion im Wurzelkanal ist schwierig zu erreichen, Zementierprotokoll genau einhalten (Trockenlegung!)

- Zirkuläre Fassung von mind. 1,5 mm für eine günstige Langzeitprognose des Stiftaufbaus notwendig

Save the date: Jahrestagung SSPRE am 20.10.2017 in Bern zum Thema „Postendodontische Behandlung“.