Zahntechnik 06.09.2016

Schönheit und Wohlbefinden im Einklang

share

Die Attraktivität eines Menschen wird maßgeblich von seinem Gesicht beeinflusst. Zusätzlich zu den anatomischen Strukturen bestimmen die Zähne beziehungsweise das Lächeln das Aussehen in einem hohen Maße. Es ist bekannt, dass ein direkter Zusammenhang zwischen der dentalen und fazialen Ästhetik besteht. „Schöne“ Zähne sind somit ein wichtiger Faktor für Lebensqualität.

Wohlbefinden, Gelassenheit und Stabilität – diese Werte gewinnen in einer sich wandelnden Gesellschaft zunehmend an Relevanz. Der Mensch wird im Alltag immer höheren Ansprüchen ausgesetzt. Faktoren, die das Wohlfühlen bestimmen, geraten daher zunehmend in den Fokus. Mittlerweile ist bekannt, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der Gesundheit bzw. dem Wohlbefinden und der Zufriedenheit mit dem eigenen Körper besteht. „Schöne“ Zähne und ein attraktives Lächeln haben also einen großen Einfluss auf soziale Gesichtspunkte und psychische Komponenten (Abb. 1). Um als zahnärztlich-prothetisches Behandlungsteam den komplexen Ansprüchen gerecht zu werden, bedarf es eines konsequenten Behandlungsablaufs. Die gezielte Abstimmung zwischen Zahnarzt, Zahntechniker sowie Patient wird zum zentralen Thema. Für ein optimales Ergebnis – das Hauptanliegen des Patienten – ist eine reibungslose Kommunikation zwischen Zahnarztpraxis und Dentallabor nötig. Hierbei ist es nicht zwingend notwendig, dass der Teampartner „Zahnarzt“ seine Praxis in unmittelbarer Nähe zum Dentallabor hat. Dank der digitalen Möglichkeiten (zum Beispiel Dropbox, E-Mail) können Informationen auch über eine weite Distanz verlustfrei übermittelt werden.

„Dreiecksbeziehung“

Unter einer erfolgreichen „Dreiecksbeziehung“ verstehen wir die enge Zusammenarbeit zwischen dem Patienten und den Mitarbeitern der Zahnarztpraxis und des Dentallabors. Diese drei „Parteien“ agieren gemeinsam. Idealerweise wird das Tun des Behandlungsteams für den Patienten transparent dargestellt. Damit erhöhen sich die Akzeptanz und die Motivation seitens des Patienten. Zum „Behandlungsteam“ gehören die Praxismitarbeiter ebenso wie der restaurativ tätige Zahnarzt, der Paradontologe, Implantologe oder Kieferorthopäde und der Zahntechniker. Im ersten Schritt müssen sowohl der Zahnarzt als auch der Zahntechniker die Bedürfnisse des Patienten verstehen. Daher ist der Patient eng in den Informationsaustausch einzubinden. In unserem Konzept ist es üblich, dass der Patient das Labor konsultiert (Abb. 2). Wir lernen ihn persönlich kennen, was bei der Erarbeitung eines individuellen Zahnersatzes unentbehrlich ist. Wir benötigen grundlegende Informationen, die wir nur im direkten Kontakt erfahren. Unsere langjährige Erfahrung im Umgang mit Patienten hat diesen Anspruch bestätigt.

Analyse der Situation

Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1.000 Worte. Wir nutzen die Einzigartigkeit des Mediums „Fotografie“ und lassen die Dentalfotografie zu einem wichtigen Tool der Behandlung werden. Um die Wünsche des Patienten analysieren zu können und basierend darauf ein ästhetisches Ziel zu definieren, wird ein Fotostatus angelegt. Hierfür haben wir im Labor ein Fotostudio mit professionellem Equipment eingerichtet. Für eine individuelle Analyse und Planung benötigen wir Bilder, die sowohl die Zähne als auch die Mimik des Patienten abbilden. Lateral-, Frontal-, Close-up-Aufnahmen etc. – wir fixieren die Ausgangssituation. Zu bedenken ist zudem, dass die Phonetik von der Zahnstellung und -form beeinflusst wird. Daher beobachten wir auch das individuelle Sprechverhalten. Da Ästhetik immer mit Funktion einhergeht, müssen funktionelle Aspekte erfasst werden. Dies geschieht im Labor zum Beispiel durch eine Modellanalyse. Ziel ist es, Zähne zu gestalten, die vom Patienten nicht als Zahnersatz wahrgenommen werden. Die Natürlichkeit der Restaurationen, das persönliche Empfinden des Patienten und der hohe Tragekomfort sind unsere Motivation. Wir machen uns bei jeder Arbeit bewusst, dass die von uns gestalteten Zähne entscheidend zum Lippenbild (orale Ästhetik), zur fazialen Ästhetik (Gesichtszüge beim Sprechen, Lächeln und Lachen) und zur funktionellen Wahrnehmung beitragen. Unser Anspruch ist seit vielen Jahren: patientenindividuelle Prothetik! Auch unsere Zahnarztkunden agieren nach diesem Credo, sodass wir den Weg zusammen gehen können.

Ästhetikparameter

Zahlreiche Parameter bestimmen die Analyse beziehungsweise die Planung der dentalen Ästhetik. Sie sind vielfach publiziert und gehören zum Basiswissen des Zahntechnikers.

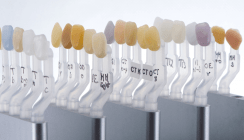

Zahnfarbe

Helle Zähne mit einem warmen lebendigen Farbspiel strahlen

Gesundheit und Vitalität aus.

Zahnform

Das Längen-Breiten-Verhältnis des Einzelzahnes und der

Schneidezähne zueinander ist definiert. Das „Spielen“ mit

unterschiedlichen Zahnformen kann eine psychologische Wirkung

haben.

Zahnstellungen

Variierende Zahnstellungen können sich positiv auf die Ästhetik

auswirken.

Kurve der Unterlippenlinie

Diese wird optisch vom Oberkiefer-Zahnbogen aufgenommen.

Verlauf der Bipupillarlinie (Linie durch die Pupillen)

Die Bipupillarlinie wird mit der Kauebene und der Stellung der

Frontzähne (Schneidekante) in Einklang gebracht.

Verlauf des Zahnfleischrandes

Die rote Ästhetik (Zahnfleisch) bildet den gesunden Rahmen für die

weiße Ästhetik (Zähne).

Die Proportionen des Lächelns

Bei der Planung der Frontzahngestaltung ist das

Längen-Breiten-Verhältnis der mittleren Schneidezähne als

eigenständiger Parameter zu betrachten (Abb. 3). Grundlage ist der

„Goldene Schnitt“, der bereits seit der Antike für harmonische

Proportionen sowie Schönheit steht und Anfang der 1970er-Jahre

erstmals in der Zahnmedizin angewendet wurde. Regel: Frontzähne

erscheinen offensichtlich dann am ansprechendsten, wenn die

sichtbare Breite und Länge im Verhältnis des „Goldenen Schnitts“

stehen. Die Breite eines Zahnes beträgt etwa 70 Prozent der Länge.

Die absolute Breite variiert zwischen 8,37 und 9,3 mm und die Länge zwischen 10,4 und 11,2 mm. Dies gilt

jedoch „nur“ als ein Anhaltspunkt. Gewisse Varianzen sind

möglich.

Zur Wahl des Materials

Bei allen Wünschen an die Ästhetik bleibt die Zahnerhaltung maßgebender Faktor. Innovative Techniken (z. B. Adhäsivtechnik) und moderne Materialien (z. B. Vollkeramik) erlauben ein zahnschonendes Vorgehen. Bereits in der Planungsphase sollten daher Überlegungen zum Material einfließen. Gerade für den hochsensiblen Frontzahnbereich ist das Wissen um die verschiedenen Werkstoffe und deren Eigenschaften erfolgsbestimmend. Die individuelle Entscheidung, welches Material am besten geeignet ist, fällt in der Regel nach der Einprobe beziehungsweise der Akzeptanz des Mock-ups (Vorschau des angestrebten Ergebnisses). Nicht nur bei ästhetisch indizierten Restaurationen (z.B. Veneers) haben die Patienten hohe Erwartungen. Auch in der Implantatprothetik wird zusätzlich zur Funktionalität eine hohe Ästhetik vorausgesetzt (Abb. 4). Diesbezüglich leisten die modernen digitalen Techniken wertvolle Dienste. Die Fortschritte im Bereich der digitalen Technologie ermöglichen eine zielgerichtete Planung und präzise Implantationsergebnisse. Dazu gesellt sich die Materialvielfalt, die für jeden Patienten das richtige Konzept zulässt.

Oberflächentextur bei keramischen Restaurationen

Sprechen wir über die Gestaltung natürlich wirkender Zähne, führt kein Weg an der Oberflächentextur vorbei. Zahnfarbe entsteht durch das Auftreffen von Licht auf der Oberfläche. Einige Anteile des Lichts werden gestreut, andere absorbiert oder resorbiert. Werden beispielsweise leichte Unregelmäßigkeiten in die keramische Krone eingearbeitet, erhöht sich die lebendige Wirkung der Restauration. Durch den Wechsel von erhabenen und tiefliegenden Bereichen entstehen natürlich wirkende Reflektionen. Die Restauration wird so „geformt“, dass filigrane Leisten und dezente Wölbungen harmonisch interagieren. Zudem ist die Wirkung zarter, augenscheinlich kaum sichtbarer Strukturen nicht zu unterschätzen. Mit handwerklicher Fingerfertigkeit erarbeiten wir eine Textur, die sich an den Nachbarzähnen sowie am Alter des Patienten orientiert. Erneut sind individuelle Patientenkriterien zu beachten.

Patientenbeispiel

Die Abbildungen 4 und 5 zeigen die Vorher-/Nachher-Situation einer

Veneer-Versorgung. Grundsätzlich schichten wir Keramikschalen auf

feuerfesten Stümpfen. Seit Jahrzehnten agieren wir nach dem

Konzept, auf einer Schichtstärke von wenigen Millimetern einen bei

allen Lichtbedingungen gleichen Farbeffekt sowie das interne

Farbspiel natürlicher Zähne zu imitieren. Mit der Verblendkeramik

VM 13 (VITA Zahnfabrik) gelingt uns dies bereits bei einer

hauchdünnen Schichtstärke von 0,7 bis 0,4 mm. Dies kommt dem

minimalinvasiven Behandlungsansatz unserer Zahnarztkunden sehr

entgegen (Abb. 6).

Komplexe Sanierungen

Ästhetisch indizierte Patientenwünsche sind aber nur ein Teil unserer Arbeit. Hinzu gesellen sich Restaurationen, die zum Teil den kompletten Kiefer betreffen. Nach der Erfassung der Patientenwünsche sowie der Analyse der Situation wird das Behandlungsziel mittels diagnostischem Wax-up auf dem Modell erarbeitet (Abb. 7). Mit einer Überführung in ein Mock-up kann das anzustrebende Ziel im Mund des Patienten visualisiert werden. Insbesondere bei implantatprothetischen Restaurationen hat sich dieser Weg bewährt, da schon frühzeitig eventuelle Limitationen erkannt und umgangen werden können.

Funktionelle Kriterien

Das Ziel einer prothetischen Behandlung besteht darin, in der

therapeutischen Unterkieferposition eine stabile maximale Okklusion zu erreichen. Alle antagonistischen Seitenzähne sollten

simultan und gleichmäßig mit axialgerichteten Kräften in Kontakt

treten. Gleichzeitig besteht allenfalls ein schwacher

Frontzahnkontakt. In der dynamischen Okklusion führen eine

Front-/Eckzahnführung zur vertikalen Disklusion und eine Führung

der Prämolaren zur dorsalen Protektion. Interferenzen, die

Parafunktionen auslösen, unterhalten oder verstärken können, sind

zu vermeiden. Wichtig ist, dass die Okklusion langfristig – unter

Wahrung der natürlichen Fähigkeit zur Abrasion – stabil bleibt.

Diesbezüglich ist auf die Materialwahl hinzuweisen. Bei der Erarbeitung des diagnostischen Wax-ups werden neben der

Funktion ästhetische Verbesserungen analysiert. Ein „schönes“

Lächeln entsteht im Zusammenspiel von dentaler und gingivaler

Ästhetik (Zahnfleischverlauf) (Abb. 8 und 9). Ästhetische Defizite

der Gingiva können jedoch nicht immer mit dem Zahnersatz

kompensiert werden. In einigen Fällen müssen für eine Korrektur

minimalinvasive chirurgische Maßnahmen vorgenommen werden.

Patientenbeispiel

Der Patient konsultierte den Zahnarzt mit dem Wunsch einer Neuversorgung (Abb. 10). Zahn 11 war mit einer insuffizienten metallkeramischen Krone

versorgt. Die Zähne 12 und 21 hatten diverse Verfärbungen.

Außerdem waren die Frontzähne stark nach oral gekippt. Unserer

Erfahrung nach zählt es zu einer großen Herausforderung, Patienten

prothetisch zu versorgen, die bereits einen unzulänglichen

Zahnersatz getragen haben. Diese Menschen sind in ihrer

ästhetischen Wahrnehmung verunsichert und müssen mit

unterschiedlichen diagnostischen Schablonen „umprogrammiert“

werden, zum Beispiel mit Mock-ups. Die Auswahl der Zahnfarbe erfolgte im Labor. Wir definierten

bereits zu diesem Zeitpunkt die zu verwendende Schichtkeramik und

skizzierten dies auf der Nahaufnahme des Referenzzahnes. Besonderheiten wie

Kalkflecken, ein kräftiger inzisaler Saum oder ein intensiver

Halo-Effekt wurden ebenfalls auf dem Bild skizziert. In diesem

Fall diente der Zahn 22 als Referenz (Abb. 11). Im

CAD/CAM-gestützten Vorgehen wurden Gerüstkronen aus Zirkondioxid

gefertigt und den Zähnen eine in Form und Farbe einheitliche

Grundlage gegeben. Im gewohnten Prozedere wurden die Kronen

(Creation ZI-CT, Creation W. Geller) verblendet. Das digitale

Bildmaterial gab ebenso wertvolle Informationen wie die direkte

Farbbestimmung im Mund des Patienten. Einige Details sind eben nur

mit der Fotografie nicht zu vermitteln. Der Patient wünschte

schöne helle Zähne. Wir haben uns am Referenzzahn orientiert und

ein lebendiges internes Farbspiel sowie die gewünschte helle

Zahnfarbe erarbeitet. Nach der Ausarbeitung der Oberflächentextur

erfolgte eine manuelle Politur. Die eingesetzten Kronen fügen sich natürlich in das orale sowie

faziale Bild ein. Form und Farbe wirken harmonisch. Die rote

Ästhetik bildet den perfekten Rahmen um die Zähne.

Diskussion

Kosmetische vs. ästhetische Zahnheilkunde! Wir definieren unser

Tun als ästhetisch-funktionelle Zahntechnik und nicht als

kosmetische Handlung. Kosmetik („kosmetikós“) leitet sich von der altgriechischen

Sprache ab und bedeutet „schmücken“. Damit ist eine klare

Abgrenzung zur Ästhetischen Zahnheilkunde geschaffen. Zähne werden

durch prothetische Restaurationen nicht „geschmückt“, sondern es

wird eine natürliche Harmonie geschaffen. Ästhetik (aísthesis) leitet sich von der altgriechischen Sprache

ab und bedeutet „Wahrnehmung“. Ästhetik ist Schönheit, ist

Harmonie und ist Einklang. Denken wir zum Beispiel an

beeindruckende architektonische Meisterwerke oder an eine schöne

Landschaft. „Schön“ werden Dinge dann, wenn sie sich harmonisch

in ihre Umgebung integrieren.

Fazit

Die ästhetisch-funktionelle Zahnheilkunde ist ein Teil der

modernen Zahnmedizin, die im Rahmen eines

Gesamtbehandlungskonzeptes ästhetische Aspekte besonders

berücksichtigt. In Zusammenarbeit zwischen Praxis und Labor kann

ein balanciertes Zusammenspiel von Funktion, Zahn- und

Zahnfleischästhetik erreicht werden.

Quellen: End, Dr. E.: Die physiologische Okklusion des menschlichen

Gebisses. Diagnostik & Therapie. Magne, P., Belser, U.:

Adhäsiv befestigte Keramikrestaurationen,

Biomimetische Sanierungen im Frontbereich.

3-Layer FLEX

3-Layer FLEX  3D-gedruckte Schienen

3D-gedruckte Schienen  DD cube X® ML

DD cube X® ML  DD Incisal X

DD Incisal X  DD Art Elements – Effektfarben

DD Art Elements – Effektfarben  DD Solid Link

DD Solid Link  DD Bio Splint FLEX

DD Bio Splint FLEX  DD Bio Splint P HI

DD Bio Splint P HI  DD cube case

DD cube case  DD Shade Guide

DD Shade Guide