Endodontologie 28.02.2011

Notfallendodontie im Praxisalltag

share

Vom Endodont ausgehende Schmerzen sind die am häufigsten auftretenden Schmerzen, mit denen der Zahnarzt in der täglichen Praxis konfrontiert wird. Kariöse Läsionen, auch als Sekundärkaries, sind in über 88 Prozent Hauptursache, gefolgt von Höckerfrakturen, hypersensiblen Zahnhälsen und traumatischen Okklusionen. Diese endodontisch bedingten Schmerzen führen meist zu Organisationsproblemen, da diesen Patienten schnellsten geholfen und sie schmerzfrei werden müssen. Kann keine Schmerzfreiheit erzielt werden, ist oft Unzufriedenheit des Patienten mit dem Können des Zahnarztes die Folge. Eine der häufigsten Ursachen des Zahnarztwechsels ist das Nichtbeherrschen endodontischer Schmerzprobleme.

Diagnose und Therapie schmerzhafter Pulpaerkrankungen stellen den Zahnarzt im Praxisalltag vor Probleme, da diese Patienten den zeitlichen Ablauf beeinflussen und durcheinander bringen können. Auch ist der Zahnarzt oft mit einer Anamnese und einem Befund konfrontiert, der eine eindeutige Zuordnung zu einem Entzündungszustand nicht offensichtlich erscheinen lässt. Kann der Patient eindeutig den schmerzenden Zahn bestimmen, ist im Röntgenbild ein pathologischer Befund sichtbar oder zeigen klinische Symptome wie zum Beispiel Perkussion oder Fistelung eindeutig sowohl auf den erkrankten Zahn als auch auf die pathophysiologische Situation hin, ist auch ein Therapieentscheid möglich. Sind jedoch diffus ausstrahlende Schmerzen ohne eindeutigen Zahnbezug festzustellen, ist eine Therapie nur symptomatisch zu beginnen.

Überkappung zur Notfallendodontie

Klinische Untersuchungen weisen sehr unterschiedliche Erfolgsraten einer direkten Überkappung als Notfalltherapie auf, die von 97,8% nach 1,5 Jahren auf 61,4% nach fünf Jahren abfallen. In einer klinischen Studie sank der Erfolg von 37% nach fünf Jahren auf nur noch 13% Erfolg nach zehn Jahren. Vergleichbare Untersuchungen einer erfolgten Kanalbehandlung der freigelegten Pulpa zeigten eine deutlich höhere Erfolgsquote. So erreichte Rocke in seiner Privatpraxis eine Fünf-Jahres-Erfolgsquote von 93% und nach zehn Jahren von 81%. Einzige Ausnahme bleibt die freigelegte Pulpa bei noch nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum. Die direkte Überkappung im bleibenden Zahn mit nicht abgeschlossenem Wurzelwachstum bedeutet das Abdecken der eröffneten Pulpa mit einem Wundverband, der die Bildung von neuem Hartgewebe induziert. Bei bakterieller Kontamination durch Karies oder durch Kontakt mit Speichel über 24 Stunden hinaus ist nicht mit einem Behandlungserfolg zu rechnen.

Expektative Reaktionsdiagnostik

Der Schmerzbehandlung muss eine exakte Diagnostik vorausgehen, die in reversible bzw. irreversible Pulpitis oder in Nekrose ohne oder mit apikaler Mitbeteiligung differenzieren lässt. Der Zustand der reversiblen Pulpitis ist geprägt durch einen schmalen Korridor an Symptomen, ein Übergang in die irreversible Pulpitis ist fließend und eine eindeutige Diagnostik schwierig.

Bei reversibler Pulpitis hat die Karies die Pulpa noch nicht eröffnet, es liegt möglicherweise eine frakturierte Füllung, freiliegendes Dentin oder eine insuffiziente Füllung vor. Schmerz ist auf kalt, süß und sauer mit kurzzeitiger Überempfindlichkeit auslösbar. Es kann ein positiver Sensibilitätstest sowie ein negativer Perkussionstest erhoben werden, die Röntgenaufnahme weist meist eine tiefe Karies oder eine alte Füllung mit Sekundärkaries auf, röntgenografisch ist der Zahn periapikal unauffällig. Die expektative Reaktionsdiagnostik verfolgt das Ziel, den Zahn vital zu erhalten bei gleichzeitiger Schmerzausschaltung. Therapeutisch werden deshalb alle alten Füllungen und die gesamte Karies vollständig ausgeräumt, es darf keinesfalls Restkaries belassen werden. Erst dadurch ist eine weitere Irritation der Pulpa ausgeschlossen. Nach frühestens 48 Stunden ohne Schmerzsymptomatik kann eine definitive Füllungstherapie mit einer biologisch neutralen Unterfüllung und definitiver Deckfüllung erfolgen. Bei Persistenz oder Verstärkung der Schmerzsymptomatik liegt eine irreversible Pulpitis vor. In diesem Fall muss der Wurzelkanal aufbereitet und kann bei Schmerzfreiheit später abgefüllt werden.

Devitalisierung des Pulpagewebes

Wesentlicher Bestandteil von Devitalisierungspasten ist Paraformaldehyd, welches zur Koagulation von Zellwandproteinen führt, das zur Denaturierung und letztendlich zum Erlöschen der vitalen Zellfunktion führt. Das Gewebe wird fixiert, diese Fixierung ist irreversibel. In Tierversuchen konnten zelltoxische, mutagene, karzinogene und genotoxische Veränderungen beobachtet werden. Mittels radioaktiv markiertem Paraformaldehyd konnte für eine Pulpektomie bereits nach 14 Tagen ein Anreichen von Metaboliten in der Leber nachgewiesen werden. Eine systemische Verteilung findet u.a. in Blutplasma sowie in Lunge und Niere statt.

Bei undichten Füllungen kommt es im angrenzenden Knochen zur Sequesterbildung, was letztlich zum Zahnverlust führen kann. Selbst bei optimaler Abdichtung approximaler Füllungen ist nicht zu verhindern, dass Formaldehyd den Knochen erreichen und schädigen kann. Es gibt beim derzeitigen Stand keine Indikation zur Devitalisierung des Pulpagewebes als Notfalltherapie. Die zahlreichen Nebenwirkungen stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Seitenanfang

Notfall bei vitaler Pulpa

Zur Notfallbehandlung bei irreversibler Pulpitis hat eine sofortige Wurzelkanalbehandlung mit Exstirpation und temporärer Füllung mit 99% Schmerzfreiheit die höchste Erfolgsquote. Allerdings ist diese bei Molaren als ungeplante Behandlung meist nicht in der ersten Sitzung durchführbar. Ziel sollte aber eine sofortige Schmerzbeseitigung sein, die auch an mehrwurzligen Zähnen schnell durchzuführen ist, keine toxischen Medikamente erfordert und sich die Option auf eine spätere und damit geplante Wurzelkanalbehandlung eröffnet. So ist die Schmerzbeseitigung durch Amputation der Kronenpulpa bis in Höhe der Kanaleingänge Mittel der Wahl. Diese hat mit 96% Erfolg eine fast ebenso hohe Quote wie die aufwendige Vitalexstirpation mit kompletter Aufbereitung der Wurzelkanäle.

Unter Kofferdam und nach Anästhesie wird hochtourig die gesamte Karies entfernt und anschließend nach Bohrerwechsel ebenfalls hochtourig die Kronenpulpa abgetragen. Mit einem feuchten sterilen Wattepellet wird die Blutung gestoppt, ein in Eugenol getränktes Wattepellet aufgebracht und der Zahn verschlossen. Auch die Verwendung von Kochsalzlösung ist ebenso wie die Applikation eines trockenen Wattepellets möglich. In einer klinischen Studie waren 78% der so behandelten Patienten unmittelbar nach Abklingen der Anästhesie schmerzfrei. Nach einem Tag waren dann alle Patienten zwar schmerzfrei, aber 8 von 70 Patienten berichteten noch über geringe Beschwerden. Nach 30 Tagen waren dann alle Untersuchten schmerz- und beschwerdefrei. Die verschiedenen Medikamente wiesen keinen signifikanten Unterschied auf, nur bei Eugenol waren alle Patienten unmittelbar schmerzfrei.

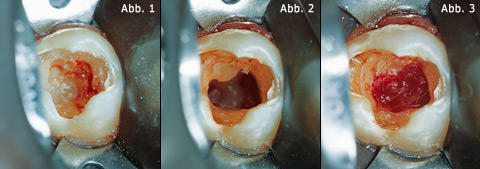

Abb. 1 Während der Kariesexkavation ist es zur breitflächigen Eröffnung des Pulpagewebes gekommen, als Interimslösung wird anschließend unter Anästhesie großzügig trepaniert sowie die koronale Pulpa komplett mit einer Hartmetallfräse exstirpiert. Abb. 2 Die Kronenpulpa ist entfernt, mittels steriler oder in Eisensulfat getränkter Wattepellets wird Blutstillung erreicht. Abb. 3 Anschließend wird ein in Eugenol oder Kochsalzlösung getränktes Wattepellet aufgepresst sowie die Kavität koronal verschlossen.

Notfall bei nekrotischer Pulpa

Bei der Nekrose ist der Übergang in eine apikale Parodontitis fließend. Klassische Symptome sind pulsierende und ausstrahlende Schmerzen. Der Zahn wird unter Anästhesie trepaniert. Es können drei mögliche Alternativen der Notfallbehandlung zum Einsatz kommen: Erstens wie bei vitalen Fällen eine komplette Entfernung der Kronenpulpa und Einbringen eines z.B. in Eugenol getränkten Wattepellets. Zweitens können bereits alle Kanäle nach der Crown-down-Technik instrumentiert werden, eine apikale Erweiterung bis Größe 15 ist in der Regel ausreichend, die Längenkontrolle erfolgt elektrometrisch. Der Wurzelkanal wird nach Einbringen einer Zwischeneinlage (z.B. Chlorhexidin-Gel) wieder verschlossen. In der nächsten geplanten Sitzung werden die Wurzelkanäle dann komplett aufbereitet sowie bei Schmerzpersistenz eine zweite Zwischeneinlage eingebracht. Drittens kann bei mehrwurzligen Zähnen auch nur der größte Kanal (z.B. im Oberkiefer der palatinale Kanal) zu instrumentieren, ansonsten wird die Kronenpulpa wiederum komplett entfernt und ein Wattepellet aufgetragen. Sobald man allerdings in einen Kanal mit einer Feile eindringt, muss bis zum Apex instrumentiert werden.

Seitenanfang

Notfall akute apikale Parodontitis

Bei einer lokalisierten Schwellung ist der betroffene Zahn zu trepanieren und es ist ein Abfluss über den Wurzelkanal zu erzielen. Grundsätzlich wird zuerst koronal erweitert und damit ein Großteil des infizierten Gewebes entfernt. Erst anschließend wird mit einer 15er-Hedströmfeile bis zum Apex gegangen und der Wurzelkanal leicht erweitert. Der Zahn sollte dabei fixiert und Kofferdam nur an den Nachbarzähnen befestigt werden. In vielen Fällen entleert sich bereits bei der Trepanation Pus, nur in wenigen Fällen ist ein leichtes Überpressen der Feile für 0,5 bis 1mm über den Apex erforderlich. Liegt eine relativ große und fluktuierende Schwellung vor, die sich kaum durch den erfolgten Abfluss über den Wurzelkanal verkleinert, so muss zusätzlich inzidiert werden. Allerdings muss der Kanal zuvor instrumentiert, gespült und verschlossen werden. Bei geringen Schwellungen und ausreichendem Pusabfluss über den Wurzelkanal wird dieser nur für 20 Minuten unter Kofferdam offen gelassen, um 1 bis 2 Größen erweitert und anschließend mit einer Mischung aus Calciumhydroxidpulver-Glycerin-CHKM gefüllt sowie koronal mit Cavit für drei bis fünf Tage verschlossen. Erst in der zweiten Sitzung wird der Kanal vollständig aufbereitet. Ein Offenlassen des Zahnes nach Trepanation ist nur dann indiziert, wenn aus allgemeinmedizinischen Gründen und fehlender Mitarbeit eine Trepanation und Instrumentation nicht möglich ist. Bleibt der Wurzelkanal über einen Zeitraum von sechs Tagen und länger gegenüber dem Mundraum offen, kommt es zu einer bakteriellen Besiedelung mit „Sekundärkeimen“ wie E. faecalis, wodurch ein antibakterielles Regime wie bei Revisionen mit 20%iger Zitronensäure und Chlorhexidin eingesetzt werden muss.

Abb. 4 Mittels Röntgenbild wird zu Beginn der Behandlung das Wurzelwachstum bestimmt. Ist das Wachstum weit fortgeschritten, ist die Pulpotomie als kurzfristige Lösung bis zum vollständigen Abschluss der Wurzelbildung anzusehen. Abb. 5 In einer späteren Sitzung können die Kanäle aufbereitet und in der gleichen Sitzung wurzelkanalgefüllt werden, der koronale Anteil wird adhäsiv verschlossen.

Schmerzen nach Kanalinstrumentation

Die Inzidienz dieser postoperativen Schmerzen variiert je nach Studie zwischen 1,4% und bis zu 45% und macht in der Regel einen zusätzlichen Zahnarzttermin notwendig. Unbestritten treten Schmerzen infolge unvollständigen Debridements auf, das heißt durch Belassen nekrotischen und infizierten Pulpagewebes aufgrund insuffizienter Instrumentation oder gar keiner Bearbeitung eines nicht lokalisierten Wurzelkanals. So können Bakterien beziehungsweise deren Zerfallprodukte (Endotoxine) Schmerzmediatoren freisetzen. Auch können medikamentöse Einlagen direkt toxisch wirken oder indirekt durch Unterdrückung der wirtsspezifischen Abwehr postoperative Beschwerden auslösen. Ein vollständiges Entfernen des nekrotischen Gewebes ist die Behandlung der Wahl und führt normalerweise zur Schmerzelimination. Die Instrumentation des Wurzelkanals sollte aber immer von koronal nach apikal erfolgen und von einer reichlichen Spülung mit NaOCl begleitet sein.

Eine weitere Ursache des Auftretens postinstrumenteller Beschwerden ist das Überpressen nekrotischer Gewebsreste während der Aufbereitung. Trotz exakter Längenbestimmung kommt es bei feilender Bewegung eines Instrumentes zur Extrusion sowohl von Debris, damit auch von Mikroorganismen und nekrotischen Gewebsresten als auch von Spüllösung. Dies führt direkt zur periapikalen Entzündungs- und Fremdkörperreaktion. Bei fehlender röntgenografischer Längenbestimmung ist ein massives Überinstrumentieren möglich, wodurch Bakterien in das sonst bakterienfreie periapikale Gewebe befördert werden und hier z.B. bei bereits chronischer periapikaler Läsion es zu einer akuten Exazerbation führt.

Ein Überfüllen des Wurzelkanals mit Guttapercha und Sealer wird unterschiedlich hinsichtlich des Auftretens postoperativer Beschwerden beurteilt. Torabinejad fand in einer klinischen Studie keinen Zusammenhang zwischen Füllungslänge und der Intensität postoperativ auftretender Schmerzen. Postoperative Beschwerden verschwinden bei den meisten Patienten innerhalb von 72 Stunden. Interessanterweise treten Schmerzen besonders häufig bei ängstlichen Patienten auf.