Endodontologie 28.02.2011

Ultraschall in der Endodontie – effektiv und vielseitig

share

Häufig findet man in der Einleitung neuerer Artikel die Bemerkung, dass sich die Endodontie innerhalb des letzten Jahrzehnts dramatisch verändert habe. Im Gegensatz dazu scheint auf diesem Gebiet eine der wenigen Konstanten der Einsatz von Ultraschall zu sein.

Richman (1957) benutzte die 1954 für die Parodontologie beschriebene Verwendung von Ultraschall im Rahmen der Zugangspräparation und Kanalaufbereitung. Das dabei benutzte magnetostriktive Verfahren (Cavitron) hat sich allgemein in der Endodontie nicht durchsetzen können. Erst mit der Verbreitung piezoelektrischer Geräte hat sich die Ultraschallanwendung in der Endodontie etabliert. Die Anwendungsbereiche und Einsatzmöglichkeiten des Ultraschalls haben sich seither erheblich erweitert. Mit der Einführung des Dentaloperationsmikroskops (DOM) in der Endodontie wurde Ultraschall zu einem universalen und unverzichtbaren mechanischen Hilfsmittel aller endodontischen Teilschritte. Hatte man Ultraschall zunächst ausschließlich eingesetzt, um Dentinüberhänge zu entfernen, obliterierte Zugänge zu erweitern und Spüllösungen zu aktivieren, wurden die Einsatzgebiete in den letzten Jahren auf jeden Abschnitt der endodontischen Therapie ausgedehnt. Die Entwicklung spezieller Aufsätze ermöglicht sowohl die Aufbereitung, Hilfestellung bei der Spülung auch in gekrümmten Kanälen und Füllung als auch während Revisionen, Entfernung von separierten Instrumenten, Stiften oder der Überwindung von (anatomischen oder iatrogenen) Hindernissen im Kanalverlauf. Mittels Ultraschall kann die Dentinpermeabilität gesteigert werden, was wiederum die Wirkung der Spüllösung, aber auch von Bleichmitteln erhöht. Somit kann Ultraschall als universelles Instrument während der gesamten endodontischen Therapie bezeichnet werden (siehe Tabelle).

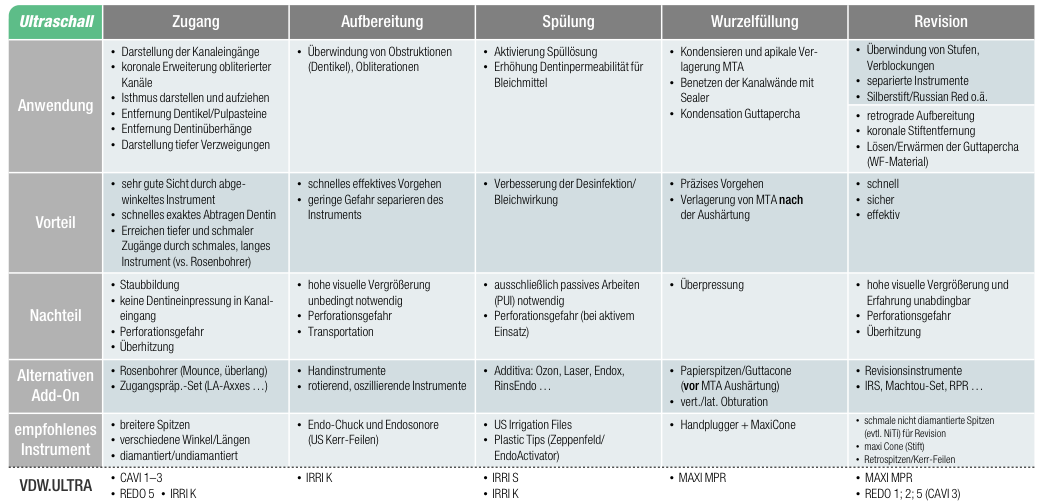

Tab. 1: Alternativen zum Einsatz von Ultraschall. Tabelle vergrößern.

Allerdings muss bei dem Einsatz von Ultraschall die hochenergetische Wirkung berücksichtigt werden, die bei unzureichender visueller Kontrolle zu Problemen führen kann. Dem Einsatz von Ultraschall muss eine genaue Kenntnis der notwendigen Technik, sowohl von der Handhabung als auch den tech-nisch instrumentellen Voraussetzungen vorausgehen. Dabei vereinfacht er nicht allein beim Endodontiespezialisten, sondern auch generell die Effektivität und Qualität der Behandlung. Er ist somit zum unverzichtbaren Begleiter jeder endodontischen Therapie geworden.

Ultraschallerzeugung

Prinzipiell werden in der Zahnheilkunde zwei verschiedene Möglichkeiten der Erzeugung von Ultraschallschwingungen genutzt. Zum einen wird mit Mag-netorestriktion gearbeitet. Dabei wird ein magnetostriktiver Metallstreifen in einem sich hochfrequent ändernden magnetischen Wechselfeld angeregt und dabei in Schwingung versetzt. Das Instrument schwingt dabei in einer irregulären elliptischen Form, was z.B. bei der Feinpräparation eher nachteilig ist (Präzision). Das Cavitron arbeitet nach diesem Prinzip. Dieser Generator wird schnell heiß und benötigt Kühlung. Die meisten Geräte für den Einsatz in der Endodontie arbeiten auf dem piezo-elektrischen Prinzip. Die Struktur in Piezo-Kristallen ändert sich durch Anlegen einer elektrischen Spannung. Das Instrument bewegt sich – weil sich der Kristall dimensional verändert – leicht vor und zurück, schwingt aber auch gleichzeitig über die gesamte Werkzeuglänge. Dabei breiten sich die Schwingungen in Form einer Acht aus, besser gesagt sind es über die Länge des Instrumentenansatzes gleichmäßig aneinandergereihte Achten, oder eine Kette von Schallknoten und Schallbäuchen. Diese Schwingungsform ist vorteilhaft beim Freilegen von Kanaleingängen und beim Lösen von Stiften und Instrumentenfrakturstücken oder dem Acoustic streaming bei der Aktivierung von Spülungslösungen. EMS, Satelec, VDW und NSK nutzen dieses System. Ultraschall wird physikalisch als Schwingung mit einer Frequenz über 25 kHz bis 1GHz definiert. Neuere endodontische Geräte arbeiten bei einer Frequenz um 30kHz nach dem piezoelektrischen Prinzip.

Die jeweilig wählbare Intensität wird dabei zumeist durch Widerstandsdrehregler über die Leistung (Watt/m2) kontinuierlich geregelt. Die bei den unterschiedlichen Geräten angegebenen Einstellungsintervalle für unterschiedliche Anwendungen geben einen empirischen Wert an. Grundsätzlich gilt bei allen Geräten, dass zunächst bei der niedrigsten gerade noch spürbaren Leistung begonnen werden sollte und danach durch langsame Steigerung der Leistung der jeweils optimale Wert für die jeweilige Anwendung gefunden werden muss. Eine zu hohe Leistung wird regelmäßig zu einem Bruch der Ultraschallspitze, schlimmstenfalls zu einer iatrogenen Schädigung führen. Die zur Verfügung kommende nutzbare Leistung des Instruments ist dabei abhängig von der Dentinstruktur, der Feilengeometrie- und material, aber auch der Verwendung von Trägersubstanzen wie Wasser oder Spüllösung. Allgemeingültige objektivierbare Daten anzugeben ist daher nicht möglich.

Ebenso sind die optimalen Frequenzbereiche der jeweiligen Instrumentenansätze verschieden. Dies bedeutet, dass erfolgreich eingesetzte Instrumentenspitzen auf anderen Geräten weniger effektiv arbeiten. Es sollte auch berücksichtigt werden, dass die Gewindeansätze sowohl metrische (z.B. EMS) oder Zollgewinde (z.B. VDW, Satelec, NSK) haben können.

Anwendung

Ultraschall kann in allen Phasen endodontischer Therapie eingesetzt werden. Dafür werden unterschiedliche Instrumentendesigns benutzt. Eine umfassende Zusammenfassung der heute möglichen Anwendungsgebiete wird durch von Sluis beschrieben (Ultraschall in der Endodontie, QE 2009) (siehe Tab. 1).

Wurzelkanalreinigung und -aufbereitung

Bei der Ultraschallanwendung wird allgemein zwischen passiver und aktiver Intervention unterschieden. Die aktive Anwendung führt durch direkten Kontakt des aktivierten Instruments zu einem gesteuerten Abtrag an Zahnhartsubstanz oder der Übertragung von Energie auf einen Festkörper (Instrument, Stift, Wurzelfüllung etc.). Passiv wird Ultraschall zum Aktivieren von Spülflüssigkeiten im Wurzelkanalsystem eingesetzt (PUI = passive ultrasonic irrigation). Dabei schwingt die Ultraschallspitze frei im Kanalkonus. Hier-bei können Kavitationen und Acoustic streaming beobachtet werden. Bei der Vakuolisierung oder Kavitation implodieren durch Ultraschall gebildete Blasen an der Spitze des Instrumentes und sollen somit eine Reinigungswirkung auslösen. Dieser Effekt scheint vernachlässigbar. Acoustic streaming beschreibt das Fließen von Flüssigkeiten um einen schwingenden Festkörper. Durch die Ausbildung von Schallbäuchen und Schallknoten wird dabei die umgebende Flüssigkeitssäule angeregt, sich um den aktivierten Körper herum zu bewegen. Es ist verständlich, dass infolge der elliptischen Schwingung magnetostriktiver Systeme ohne mehrere Schallbäuche- und -knoten diese eine wesentlich geringere Wirkung erzielen. Die Desinfektionswirkung der Spüllösung hängt von vielen Faktoren, wie Temperatur, Konzentration und Einwirkzeit, ab. Eine einfache Methode, die Wirksamkeit wesentlich zu erhöhen, wurde mithilfe der PUI gefunden. Von Sluis hatte bereits 2000 zeigen können, dass ultraschallaktivierte Lösungen weit effektiver sind als nicht aktivierte. Dabei konnte herausgefunden werden, dass Ultraschall effizienter ist als Normalschall (6.000 Hz). So zeigen der Einsatz von normalschallgetriebenen und anderen Spülhilfsmitteln (bspw. Endo-Rinse) schlechtere Werte in der Reinigungswirkung als Ultraschallsysteme. Passiv bedeutet hierbei, dass die Instrumente nicht die Dentinwand berühren sollen.

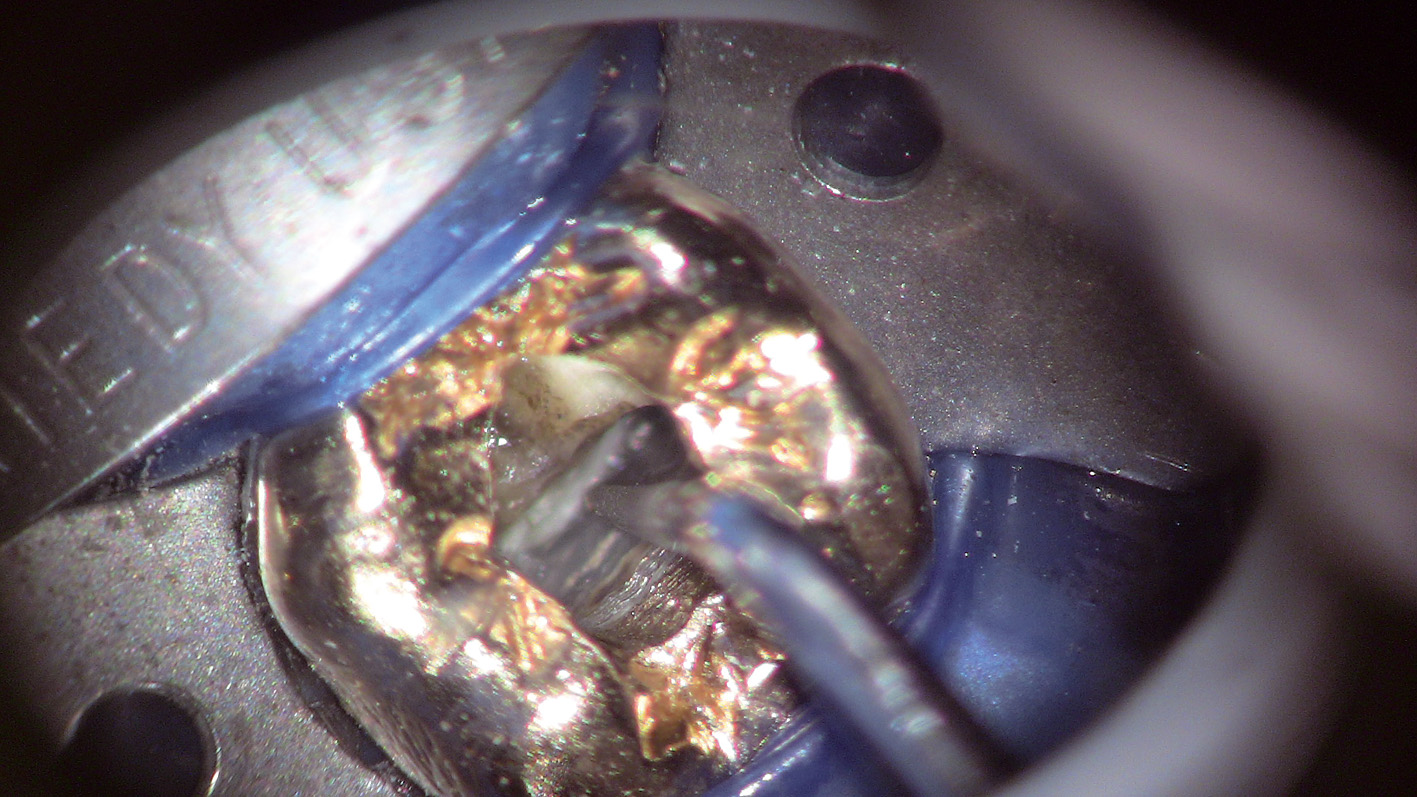

Abb. 1: Auch in tieferen Regionen bleibt die hervorragende Arbeitssicht erhalten. Entscheidend hierbei sind die Vergrößerung und die direkte helle Beleuchtung.

Die Ultraschallaktivierung von Spülmitteln gilt als der Goldstandard und sollte im Rahmen des Spülprotokolls am Ende des Einsatzes der jeweiligen Spüllösung bei jeder endodontischen Behandlung stehen. Studien zeigen, dass die Aktivierungsdauer ein wesentliches Kriterium ist und möglichst zwei Minuten betragen sollte. Bei geringerer Einwirkung ist keine signifikante Steigerung der Spülwirkung festzustellen. Die Form des Übertragungsinstrumentes scheint dagegen keine Rolle zu spielen. Bei gekrümmten Kanälen wird bei Vorbiegen geeigneter Instrumente eine bessere Reinigungswirkung erzielt. Der Austausch der Flüssigkeiten sollte regelmäßig erfolgen. Es hat sich bewährt, nach einer Aktivierungsdauer von 20 Sekunden neue Spüllösung zuzugeben und diesen Vorgang sechsmal zu wiederholen.

Bei passiver Anwendung erfolgt kein Abtrag von Hartsubstanz. Daher muss hohe Sorgfalt bei der passiven Aktivierung darauf verwendet werden, keine Bearbeitung des Kanalsystems unbeabsichtigt vorzunehmen. Bei aktivem Einsatz hingegen wird das die Spitze berührende Gewebe durch die übertragene Energie bearbeitet. Die Kristallstruktur wird dabei gebrochen und es resultiert ein abrasives Vorgehen. Härtere Materialien erfordern eine höhere Energiedichte (Leistung) an der Arbeitsfläche. Ebenfalls wird deutlich, dass zum Beispiel bei Dentikeln zunächst die weniger stabilen Verbindungen des Pulpasteins zum Primärdentin gespalten werden und sich in toto aus dem Cavum herauslösen und entfernen lassen. Um größere Strukturen abzutragen (bspw. Dentinüberhänge) kann der Einsatz flächig in Höhe eines Schwingungsbauches erfolgen. Hier kommen dann auch diamantierte Instrumente zum Einsatz.

Infolge der abrasiven Wirkung kommt es bei trockenem Arbeiten zu Staubbildungen, was eine direkte Sicht erschwert oder gar unmöglich macht. Hier bedarf es einer kontinuierlichen Absaugung bzw. Luftzufuhr, um den entstehenden Staub zu entfernen. Bei der Verwendung von Flüssigkeiten hingegen wird diese durch den Ultraschall angeregt und verhindert durch Wellenbildung (ähnlich einem Steinwurf in eine glatte Wasseroberfläche) die Sicht auf die Abrasionsstelle. Es besteht daher die Empfehlung, bei aktivem Arbeiten keine Flüssigkeiten während des Arbeitsvorgangs zu verwenden. Zur Kühlung kann in den Pausen Spüllösung inseriert werden. Es hat sich bewährt, den kontinuierlichen Einsatz auf eine Minute zu begrenzen. Es muss daran erinnert werden, dass je nach Situation bereits auch dieses Limit zu lang sein kann. Aufgrund der hohen Energiedichte an der Spitze des Instruments kommt es zu einer raschen punktförmigen Erwärmung. Ein längeres Arbeiten an einer Stelle führt damit bei ausreichender Leistung zu einer extremen Erwärmung, die zu einer Verbrennung organischer Substanzen führt (sichtbar an der Braunverfärbung der Hartsubstanz). Die Erwärmung kann im schlimmsten Fall auch zu einer Schädigung des parodontalen Ligaments führen. Daher sollte die Dauer des jeweiligen Einsatzes begrenzt sein. Um sich die Erwärmung vorzustellen, kann man ein Ultraschallinstrument in einem mit den Fingern gehaltenen extrahierten Zahn aktivieren. Dabei kann auch die rasche Normalisierung nach Leistungsabbruch gefühlt werden. Je geringer die Dentindicke und je höher die Leistung ist, umso mehr muss die Einwirkungszeit verkürzt werden, um bleibende Schäden zu vermeiden. Gleichzeitig muss daran erinnert werden, dass eine stete hohe Leistung zu Frakturen der teuren Ultraschallspitzen führt. Das Ultraschallgerät VDW.ULTRA hat eine automatische Amplituden Kontrolle, um den Stress an der Instrumentenspitze zu kontrollieren bzw. zu begrenzen. Der Frequenzbereich liegt zwischen 28–36kHz. Die Amplitude steigt mit der elektrischen Erregungsenergie (Erregerstrom) an. Letztere wird mit dem Regler dosiert. Das Gerät passt die Frequenz kontinuierlich zwischen 28 und 36kHz an, um die Effizienz zu optimieren und die Hitzeentwicklung zu reduzieren. Die automatische Frequenzanpassung ermöglicht, dass an einem Gerät unterschiedliche Spitzen sicher und effizient angewendet werden können, d.h. die Frequenzanpassung stellt sowohl die Sicherheit im Sinne einer Instrumentenschonung (Sicherheit) als auch der Leistungsoptimierung (Effizienz) sicher.

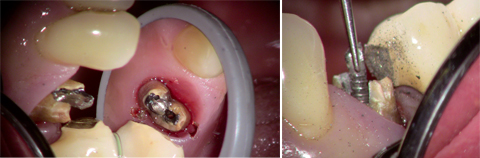

Abb. 2a: Zementierter, überdimensionierter Stift. – Abb. 2b: Entfernung des Stiftes mittels Ultraschall.

Ohne eine kontinuierliche Sichtkontrolle wird der Einsatz von Ultraschall frustrierend enden, da keine taktile Überprüfung möglich ist. Die Effizienz des Abtrages führt bei nicht kontrollierten Abweichungen von der gewünschten Arbeitsrichtung leicht zur Ausbildung von Stufen oder letztlich sogar Perforationen, die dann die Prognose drastisch verschlechtern und den Zahn als nicht erhaltungswürdig erscheinen lassen. Ultraschall wird auch bei der Therapie von Perforationen eingesetzt, indem es gelingt, mittels Metallpluggern den Abdichtzement (MTA) sehr exakt zu bewegen. Dabei wird der auf dem koronalen Anteil des MTA-Zements sitzende Plugger mittels US Maxi aktiviert. Die Energie führt zu einem erneu-ten Fließen des bereits erhärteten MTA, wodurch der Plug exakt nach apikal bewegt und platziert werden kann.

Revision von Wurzelstiften

Ein wichtiger Einsatz des Ultraschalls besteht bei der Entfernung von Stiftsystemen. Hier kommt es durch hohe Energieübertragung auf den Metallkörper zu Mikrorissen in der Zementierung und damit zum Lösen des Stiftes. Bei Gewindestiften reicht die Energie aus, um sie entgegen der Eindrehrichtung zu lösen. Man sollte dabei bedenken, dass die hohe Energieübertragung auch zu einer erheblichen Erwärmung führt. Daher sollte hierbei kontinuierlich gekühlt werden.

Höherer aktiver Druck auf das Instrument wird nicht zu höherer Leistung führen. Das Gegenteil ist der Fall, da die Schwingungsübertragung vom Generator auf die Ultraschallspitze gehemmt wird und zugleich durch die Verkürzung der Schwingungsbäuche es zu einer abrupten Leistungsabnahme kommt. An der Spitze sollte es bei korrekter Instrumentenwahl zu einem Leistungsknoten kommen. Dort wird dadurch nur eine geringe Amplitude bei hoher Leistung vorhanden sein. Damit ist an dieser Stelle ein sehr kontrollierter lokal begrenzter Einsatz möglich.

Insbesondere bei der koronalen Erweiterung obliterierter Kanäle, der Aufbereitung von Isthmen oder anderen formgebenden Verfahren ist dies notwendig, um unbeabsichtigte Zerstörung zu vermeiden. Hoch vergrößernde Lupenbrillen sollten aus diesem Grund im koronalen Bereich zum Einsatz kommen. In tieferen, schwer einsehbaren Bereichen kann die Verwendung eines DOM nicht umgangen werden. Dabei ist nicht allein die höhere Vergrößerung entscheidend, sondern insbesondere die Lichtleitung an diesen Bereich.

Der Vorteil einer Ultraschallspitze gegenüber rotierenden Instrumenten liegt in der abgewinkelten Form. Dadurch wird die direkte Sicht auf das Arbeitsgebiet einerseits nicht behindert, andererseits können auch schwer zugängliche Strukturen (bspw. die mesialen Kanten der Molaren) wesentlich einfacher erreicht werden. Durch die Verwendung von biegsamen Instrumenten ist auch die Bearbeitung in ansonsten kaum zugänglichen Stellen möglich. Bei der Anwendung sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die Anatomie nicht verletzt wird. Die Anwendung von Ultraschall im nicht sichtbaren Bereich sollte dem geübten Anwender vorbehalten bleiben. Hierbei ist der Einsatz von dentalen Operationsmikroskopen extrem hilfreich. Dies gilt insbesondere beim Entfernen frakturierter Instrumente. Es erscheint wenig hilfreich, ein Instrument entfernt zu haben und dabei die anatomischen Strukturen so weit zu schädigen, dass der Zahnerhalt gefährdet ist.

Fazit

In jedem Anwendungsbereich gibt es Alternativen zum Ultraschall (Tab. 1). So ist im Zugangsbereich die Verwendung von Rosenbohrern möglich, bei der Aktivierung von Spüllösungen kann Normalschall (bis 6kHz) zum Einsatz kommen. Des Weiteren gibt es zur Entfernung von Stiften und Instrumenten alternative Hilfsmittel (z.B. Gonnan Set, IRS). Dabei zeigt sich, dass die Verwendung von Ultraschall universell ist und daher der Nutzer mit geringem instrumentellen Aufwand multifunktionell eine hohe Bandbreite der Therapie erzielen kann. Dazu bedarf es des Einsatzes spezieller Ultraschalleinheiten für die Endodontie und dazugehöriger Aufsätze (Ultraschallspitzen). Diese können aus Stahl oder NiTi bestehen, diamantiert oder Kerr-Feilen sein. Zu berücksichtigen sind die Aufsatzgewinde, die entweder metrisches (EMS) oder Zollgewinde haben (alle anderen Hersteller). Gerade der Bruch der teuren Ultraschallspitzen und die hohe Effizienz mit der Gefahr iatrogener Fehler limitiert die Anwendung. Die Vorteile der Ultraschallanwendung in der Endodontie überwiegen jedoch bei Weitem deren Nachteile und so ist sie aus der modernen Endodontie nicht mehr wegzudenken.